- •1. Общая характеристика русского искусства первой трети XIX века

- •2. Творчество и.Е. Репина

- •3. Стиль ампир (общая характеристика)

- •4. Творчество в.И. Сурикова

- •5.Творчество а.Н. Воронихина

- •6. Общая характеристика русского искусства середины и второй половины XIX века.

- •7. Творчество Тома де Томона

- •8. Сказочный жанр в русской живописи второй половины IXI —

- •9. Творчество а. Захарова

- •10. Творчество в.В. Верещагина.

- •11. Творчество к.Росси.

- •12. Творчество н. Ге.

- •13. Характеристика московского ампира. Творчество о. Бове.

- •14. Творчество в.Серова.

- •15. Творчество д. Жилярди и а. Григорьева

- •16. Творчество п.А. Федотова и искусство николаевского времени

- •17. Творчество к. Брюллова

- •18. Русский импрессионизм

- •19. Творчество а. Иванова

- •20. Русская скульптура XIX —начала XX вв.

6. Общая характеристика русского искусства середины и второй половины XIX века.

50—70-е годы — упадок, 80-е — расцвет.

Конец царствования Николая I, проиграна Россией Крымская война, которая ухудшила и без того бедственное положение русского народа. Назревает революционная ситуация. В 1861 году отменили крепостное право и начинается время правления Александра II.

После реформы в обществе была эйфория, и самой актуальной темой в искусстве, конечно, стала народная тема, судьба народа.

С середины 60-х годов 19 века русские художники обращаются к темам народной жизни, в изобразительном искусстве появляется социально-бытовой жанр. В последние десятилетия века он частично заменяется пейзажем в стиле импрессионизма, в живописи русских художников появляются черты неоклассицизма и модерна. С 50-х годов 19 века основным направлением русского изобразительного искусства становится реализм, а главной темой – изображение жизни простого народа. Утверждение нового направления проходило в упорной борьбе с приверженцами академической школы живописи. Они утверждали, что искусство должно быть выше жизни, в нем нет места русской природе и социально-бытовым темам. Однако академики были вынуждены пойти на уступки. В 1862 году все жанры изобразительного искусства были уравнены в правах, это значило, что оценивались только художественные достоинства картины, независимо от тематики.

В 1863 году выпускники Петербургской Академии Художеств отказались писать картины на предложенный мифологический сюжет. Эта акция имеет название «бунт 14-ти». Они демонстративно ушли из Академии и объединились в «Артель художников», возглавил ее И. Н. Крамской. Артель стала своеобразным противовесом Академии художеств, однако распалось уже через семь лет. Ее место заняло новое объединение – «Товарищество передвижных художественных выставок», организованное в 1870 году. Главными идеологами и учредителями товарищества стали И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, И. М. Прянишников, В. Г. Перов. В уставе общества говорилось, что художники не должны материально ни от кого зависеть, будут сами устраивать выставки и вывозить их в разные города.

Эти люди остались без диплома, на улице. С этого времени в искусстве наступил этап, когда творцы стали считать, что главное — тема, а не мастерство. (читать статью о передвижниках в учебной части).

Главной темой картин передвижников стала жизнь простых людей, крестьян, рабочих. Но если А. Г. Венецианов в свое время изображал красоту и благородство крестьян, то передвижники делали акцент на их угнетенное положение и нужду. Картины некоторых передвижников изображают реальные сцены из повседневной жизни крестьян.

Однако не все художники второй половины 19 века открыто выступали против академической школы: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. А. Серов благополучно закончили Академию художеств, взяв из нее все лучшее. В творчестве И. Е. Репина представлена народная, революционная, историческая темы. В. И. Суриков прославился историческими картинами. В. А. Серову особенно удавались портреты.

В последних десятилетиях 19 века русские художники стали больше внимания уделять технике исполнения рисунка, стилизации, сочетанию красок – всему тому, что уже в скором времени станет основными чертами авангардизма с его поисками новых форм художественной выразительности.

В 19 веке русская живопись прошла длинный и сложный путь развития от классицизма до первых признаков модерна. К концу века академизм полностью изжил себя как направление, уступив место новым направлениям в живописи. Кроме того, искусство стало ближе к народу благодаря деятельности передвижников, а в 90-х годах 19 века были открыты первые общественные музеи: Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Петербурге.

|

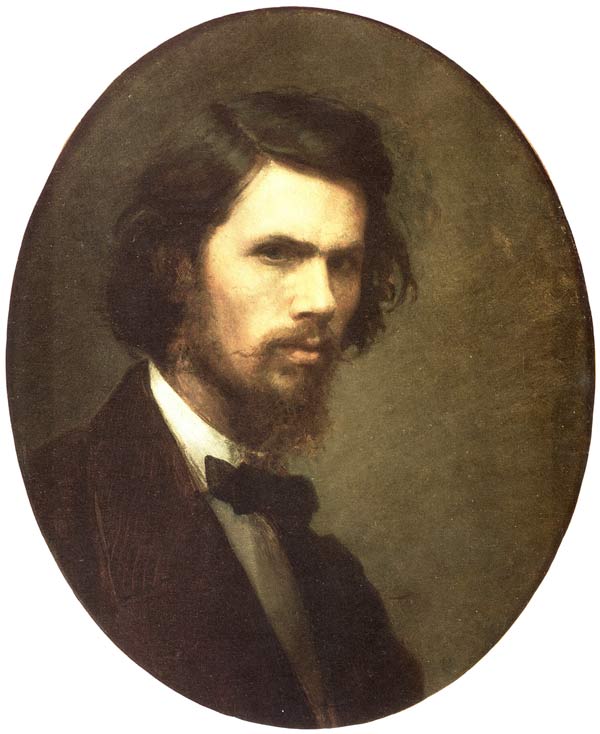

Иван Николаевич Крамской Автопортрет, 1867 г. |

|

Николай Александрович Ярошенко Студент, 1881 г. |

|

Николай Александрович Ярошенко Курсистка, 1881 г. |

|

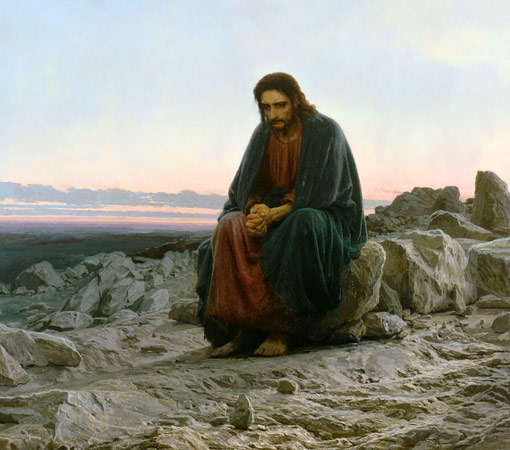

Иван Николаевич Крамской Христос в пустыне, 1872 г.

В работе отражена проблема нравственного выбора, которая неизменно возникает перед каждым, кто берет на себя ответственность за судьбы мира. В 60-70-х годах 19 века такая проблема стояла перед представителями русской интеллигенции. |

Ведущий вид творчества этой эпохи — литература. Именно она ведет за собой художников.

Товарищество передвижных художественных выставок (Передвижники)

Творческое объединение российских художников, существовавшее в последней трети XIX века. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, целенаправленно противопоставляли себя представителям официального, академического художественного направления. Основателями общества были И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и В. Г. Перов. В своей деятельности передвижники вдохновлялись идеями народничества. Передвижники вели активную просветительскую деятельность, в частности, организуя передвижные выставки; жизнь Товарищества строилась на кооперативных началах.

Расцвет деятельности Товарищества передвижников пришелся на 1870—1880-е годы. В состав передвижников в разное время входили: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников. А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. Максимов, К. А. Савицкий, A. M. и В. М. Васнецовы. А. И. Куинджи, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко. И. И. Левитан. В. А. Серов и др. Участниками выставок Товарищества были М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, А. П. Рябушкин. И. П. Трутнев и др. Большую роль в развитии искусства передвижников играл известный исследователь искусства и критик В. В. Стасов. П. М. Третьяков, приобретая в свою галерею произведения передвижников, оказывал им важную материальную и моральную поддержку. Многие из работ передвижников были сделаны по заказу Павла Михайловича Третьякова.

Для картин передвижников были характерны обострённый психологизм, социальная и классовая направленность, высокое мастерство типизации, реализм, граничащий с натурализмом, трагический в целом взгляд на действительность. Ведущими стилями в искусстве передвижников были импрессионизм и реализм.