- •Глава 4

- •4.1. Значение нервной системы

- •4.2. Общая схема строения нервной системы

- •4.3. Нервная ткань

- •4.4. Физиологические свойства нервной ткани

- •4.5. Нейроны и синапсы

- •V 4.6. Нервы и нервные волокна

- •4.7. Рефлекс и рефлекторная дуга

- •4.8. Нервные центры

- •4.9. Торможение в центральной нервной системе

- •4.10. Процессы возбуждения и торможения в нервной системе

- •4.11. Координация нервных процессов

- •4.12. Конвергенция. Иррадиация, индукция и доминанта нервных процессов

- •4.13. Координация нервных процессов у детей и подростков и ее совершенствование в процессе онтогенеза

- •4.15. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов цнс

4.4. Физиологические свойства нервной ткани

Основными свойствами нервной ткани являются возбудимость, проводимость и лабильность, которые в свою очередь связаны с одним из самых общих свойств всего живого — раздражимостью.

Изменения в окружающей среде или организме называют раздражителями, процесс действия раздражителя — раздражением, а ответные изменения в деятельности клеток и целого организма — биологическими реакциями. Выделяют три группы раздражителей: физические (электричество, ионизирующее излучение, укол, удар, температура, давление и т. д.), физико-химические (изменения осмотического давления в клетках, коллоидного состояния протоплазмы клеток, содержания в протоплазме ионов водорода и т. д.) и химические (лекарственные препараты, биологически активные вещества, образующиеся в организме, гормоны, ферменты, медиаторы, яды и др.).

Физиологические раздражители делят на адекватные и неадекватные. К первым относят раздражители, к восприятию которых клетки и ткани организма приспособились в процессе своего исторического развития.

Например, адекватным раздражителем для рецепторов кожи является давление, для рецепторов глаза — свет, для температурных — изменения температуры. Наиболее общим, адекватным и естественным раздражителем для всех клеток нашего тела является нервный импульс.

Ко второй группе раздражителей, т. е. к неадекватным раздражителям, относят те, к восприятию которых клетки и ткани специально не приспособлены. Например, ощущения светового блика возникают в глазах не только при воздействии света, а также при механических воздействиях, и в частности при ударе. Отсюда выражение: «Ударился так, что искры из глаз посыпались».

Основные физиологические свойства нервной ткани, ее проводимость, возбудимость и лабильность характеризуют функциональное состояние нервной системы человека, определяют его психические процессы. Нарушение проводимости и возбудимости нервной ткани, например при общем наркозе, прекращает все психические процессы человека и приводит к полной потере сознания.

4.4.1. Возбудимость и возбуждение. Клетки нервной ткани в процессе эволюции приспособились к быстрой ответной реакции на действие раздражителя, поэтому нервную ткань называют возбудимой, а ее способность быстро реагировать на раздражение — возбудимостью. Количественной мерой возбудимости является порог раздражения — минимальная величина раздражителя, способная вызвать ответную реакцию ткани. В этой связи раздражитель меньшей силы называют подпороговым, а большей — надпороговым. Последние в сравнении с пороговыми, как правило, вызывают более значительные ответные изменения в жизнедеятельности ткани или организма.

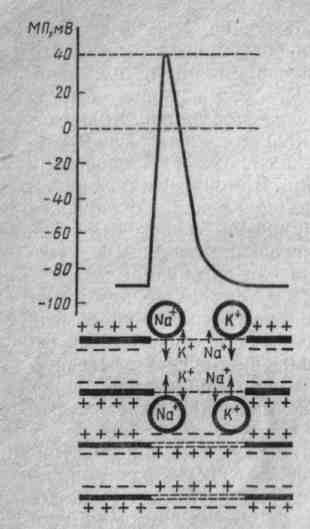

Возбудимость проявляется в процессах возбуждения, которые представляют собой изменение процессов обмена веществ в клетках нервной ткани. Изменение обмена веществ сопровождается передвижением через клеточную мембрану отрицательно и положительно заряженных ионов, что вызывает изменение активности клетки. Эти биоэлектрические изменения в клетке в настоящее время хорошо изучены и могут быть измерены с помощью специальной электронной аппаратуры и особых микроскопических электродов диаметром всего в 1—7 мкм. Разность электрических потенциалов в покое между внутренним содержанием нервной клетки и ее наружной оболочкой составляет около 50—70 мВ (1 мВ = 0,001 В). Эта разность потенциалов, называемая мембранным потенциалом покоя, обусловлена неравенством концентрации ионов в цитоплазме клетки и внеклеточной среде, что в свою очередь связано с избирательной проницаемостью клеточной мембраны к ионам Na+ и К+.

В покое концентрация ионов К+ внутри клетки во много раз превышает их концентрацию во внеклеточной среде, Na+ больше во внеклеточной среде. При этом ионы К+ практически свободно диффундируют через мембрану в тканевую жидкость, a Na+ в клетку «путь закрыт». В результате в цитоплазме остаются отрицательно заряженные ионы, а на наружной поверхности клеточной мембраны накапливаются положительно заряженные К+ и Na+ (рис. 13).

При возбуждении клетки проницаемость мембраны для ионов Na+ резко увеличивается и они легко проникают в цитоплазму клетки, что приводит к постепенному снижению мембранного потенциала покоя до 0, а затем к возникновению разности потенциалов противоположного знака до — 80--110 мВ. Это кратковременное изменение разности потенциалов называют потенциалом действия, его длительность не превышает 0,004—0,005 с.

Вслед за этим нарушенное при возбуждении равновесие ионов Na+ и К+ вновь восстанавливается. Этому процессу способствует специальный клеточный механизм, называемый «натрий-калиевым насосом», который обеспечивает активное «выкачивание» Na+ из клетки и "нагнетание" в нее К+. Следовательно, существует два типа движения ионов через клеточную мембрану: пассивный ионный транспорт, обеспечиваемый концентрационным градиентом ионов, и активный транспорт, осуществляемый натрий-калиевым насосом покоя против концентрационного градиента.

Рис. 13. Ионный механизм воз-никновения мембранного потенциала

Таким образом, возбуждение нервной клетки связано с изменением обмена веществ и сопровождается появлением электрических потенциалов — электрических, или нервных, импульсов.

4.4.2. Проводимость. Проводимость — способность живой ткани проводить возбуждение. Проводимость нервной ткани связана с распространением по ней процессов возбуждения. Возникнув в одной клетке, электрический (нервный) импульс легко переходит на соседние клетки и может передаваться в любой участок нервной системы.

Проводимость нервной ткани связана с тем, что возникший в месте возбуждения потенциал действия в свою очередь вызывает изменения ионных концентраций в соседнем участке. Возникнув на новом участке, потенциал действия вновь вызывает изменение концентрации ионов в соседнем участке и, соответственно, новый потенциал действия и т. д. Таким способом волна возбуждения распространяется вдоль всей ткани или отдельной нервной клетки.

4.4.3. Лабильность. Исследование процессов возбуждения в нервной ткани показало, что уровень ее возбудимости является величиной непостоянной. В частности, если нервная ткань подвергается повторным раздражениям в период развития потенциала действия, то никакой ответной реакции не наблюдается. Эту фазу полного исчезновения возбудимости называют фазой абсолютной рефрактерности. Она совпадает по времени с периодом возникновения и протекания потенциала действия и составляет не более 0,4 мс (для нервной ткани теплокровных животных). Затем возбудимость ткани постепенно достигает своего исходного уровня. Эту фазу называют фазой относительной рефрактерности. По длительности она обычно в несколько раз превышает фазу абсолютной рефрактерности. Действие раздражителей в этот период способно вызывать слабую реакцию. Наконец, эта фаза сменяется фазой повышенной возбудимости ткани (фаза супернормальности) и действие раздражителей в этот момент сопровождается более выраженной реакцией.

Вся описанная выше динамика возбудимости нервной ткани обусловлена процессами изменения и восстановления ионных градиентов между внутренним содержимым нервных клеток и межклеточными пространствами.

Исследуя особенности протекания этих процессов в различных возбудимых тканях, известный русский и советский физиолог Н. Е. Введенский обнаружил, что различные возбудимые субстраты характеризуются различной скоростью процессов возбуждения. Способность возбудимой ткани отвечать максимальным числом потенциалов действия в ответ на определенную частоту раздражений Н. Е. Введенский назвал лабильностью или функциональной подвижностью. Иначе говоря, лабильность — свойство, характеризующее способность возбудимой ткани воспроизводить максимальное количество потенциалов действия в единицу времени. Оказалось, что нервная ткань обладает наибольшей лабильностью, у мышечной она значительно ниже, самая низкая лабильность у синапсов.

Лабильность ткани в значительной степени зависит от функционального состояния этой ткани. Патологические процессы и утомление приводят к снижению лабильности нервной ткани, а систематические специальные тренировки — к ее повышению. В частности, последний эффект наблюдается в нервной и мышечной системах спортсменов под действием тренировок в тех видах спорта, которые требуют развития быстрых ответных действий, например в спортивных играх и единоборствах.