- •Отражение от плоского зеркала. Отражение от двух плоских зеркал. (20)

- •Плоскопараллельная пластинка. (Чуриловский. Теория оптических приборов 23)(67)

- •Призмы с крышей. (Цуканова стр 31.)

- •Отражательные призмы.(72)

- •Сферические зеркала. (Заказнов. Теория оптических систем 70-71)

- •Апланатические точки сферической поверхности. (Цуканова 43)

- •Монохроматические аберрации тонкой линзы.

- •Хроматические аберрации тонкой линзы.

- •Строение глаза. Острота зрения. Аккомодация. Адаптация. Коррекция недостатков зрения. (Заказнов. Крюшин 170 Цуканова 85)

- •Работа прибора совместно с глазом. Видимое увеличение.

- •Видимое увеличение лупы.

- •Полезное увеличение микроскопа. Глубина резкости микроскопа.

- •Телескопическая система Кеплера. Система Галилея.

- •Объективы телескопических систем. Окуляры телескопических систем. (Апенко 368).

- •Устройство сложных зрительных труб.

- •Методы расчета сложных зрительных труб.

- •Разрешающая способность телескопических систем.

- •Основные характеристики фотографических объективов.

- •Характеристики качества изображения фотографических объективов.

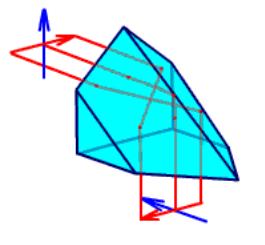

Призмы с крышей. (Цуканова стр 31.)

Д ля

оборачивания изображения в плоскости,

перпендикулярной плоскости чертежа,

на одну из отражательных граней призмы

наносят крышу: одну из отражающих граней

заменяют двумя перпендикулярными друг

другу плоскостями, ребро которых лежит

в главном сечении призмы (рис. 2.29).

ля

оборачивания изображения в плоскости,

перпендикулярной плоскости чертежа,

на одну из отражательных граней призмы

наносят крышу: одну из отражающих граней

заменяют двумя перпендикулярными друг

другу плоскостями, ребро которых лежит

в главном сечении призмы (рис. 2.29).

Лучи, идущие от горизонтальной (красной) стрелки, расположенной перпендикулярно ребру крыши, попадают, соответственно, на левую и правую отражающие поверхности крыши, затем пучки перекидываются на противоположные стороны крыши и направляются на выходную грань призмы. Происходит оборачивание стрелки справа налево.

Лучи, идущие от параллельной оси стрелки (синей), проходят через призму с крышей так же, как и через призму без крыши. y

Крышу наносят на отражающую грань, но эта грань не должна быть одновременно входной или выходной. Если одна из отражающих граней призмы требует нанесения отражающего покрытия, то крышу выгоднее наносить на эту грань, т.к. крыша не требует нанесения зеркального покрытия.

Отражательные призмы.(72)

Призмой называется оптическая деталь, ограниченная преломляющими (не менее двух) и отражающими плоскостями, расположенными под углом друг к другу. По своему действию призмы бывают преломляющими и отражательными. В отражательных призмах углы падения луча на входной грани и преломления того же луча на выходной грани равны

Отражательные призмы в оптических приборах применяются для следующих целей: 1) изменения направления линии визирования (качающиеся призмы, расположенные перед объективом); 2) изменения направления оптической оси («ломаные» трубы); 3) оборачивания изображения (призменные оборачивающие системы); 4) разделения поля.

Действие отражательных призм аналогично действию плоских зеркал, однако призмы имеют ряд преимуществ, поскольку они конструктивно устойчивее зеркал, не вносят двоения изображения, а на призменных отражающих гранях при использовании полного внутреннего отражения нет необходимости наносить зеркальные покрытия. Кроме того, некоторые призмы могут работать в условиях, неприемлемых для зеркал, когда луч направлен параллельно отражающей поверхности. При полном внутреннем отражении в призмах отсутствуют потери света.

Отражательные призмы бывают одинарные (изготовленные из одного куска стекла) и составные. Каждая призма условно обозначается двумя буквами и числом через знак тире. Первая буква указывает на число отражений в призме, вторая — на ее конструкцию. Число показывает угол отклонения осевого луча призмой.. При отклонении осевого луча внутри призмы в двух плоскостях цифры условного обозначения указывают на эти отклонения. Приняты следующие обозначения: первая буква А — одно отражение, Б — два отражения, В — три отражения.

Вторая буква характеризует конструкцию призмы: Р — равнобедренная, П — пента, У — полупента, С — ромбическая, Л — Лемана, М — призма дальномерного типа. Таким образом, имеем: АР — 90° — прямоугольная призма, БП—90° — пентапризма.

Каждую составную призму обозначают начальной буквой ее названия и числом градусов, на которое отклоняется осевой луч: д_0° — призма Аббе, П—0° — призма Пехана, К—0° — куб-призма.

Призма должна иметь минимальные габариты и массу, поэтому ее следует устанавливать вблизи наименьшего сечения световой трубки.

Необходимо

использовать явление полного внутреннего

отраже ния, при котором отсутствуют

световые потери, т. е. выполнять условие,

когда

,

где

,

где

.

Если призма находится в воздухе, то

.

Если призма находится в воздухе, то

.

.

При

габаритных расчетах отражательных

призм, связанных с определением их

размеров, зависящих от диаметров пучков

лучей, проходящих через призмы, удобно

выпрямить ход лучей. Этот прием называется

разверткой призмы и выполняется

следующим образом. Последовательно,

по ходу осевого луча, в каждой отражающей

поверхности строится изображение призмы

и отра женного

луча (рис. 143). Таким образом, отражательная

призма разворачивается в эквивалентную

плоскопараллельную пластинку, толщина

которой равна длине хода луча в призме,

а входная и выходная грани — перпендикулярны

к осевому лучу. В некоторых случаях

устанавливается оптический клин,

дополняющий развертку до плоскопараллельной

пластинки (в башмачной приме). Затем для

упрощения расчетов эквивалентную

плоскопараллельную пластинку редуцируют,

т. е. приводят к воздуху,

женного

луча (рис. 143). Таким образом, отражательная

призма разворачивается в эквивалентную

плоскопараллельную пластинку, толщина

которой равна длине хода луча в призме,

а входная и выходная грани — перпендикулярны

к осевому лучу. В некоторых случаях

устанавливается оптический клин,

дополняющий развертку до плоскопараллельной

пластинки (в башмачной приме). Затем для

упрощения расчетов эквивалентную

плоскопараллельную пластинку редуцируют,

т. е. приводят к воздуху,

.

Определив световые диаметры на входной

и выходной гранях редуцированной

пластинки, решают обратную задачу —

переходят к эквивалентной пластинке,

а от нее — к призме.

.

Определив световые диаметры на входной

и выходной гранях редуцированной

пластинки, решают обратную задачу —

переходят к эквивалентной пластинке,

а от нее — к призме.

Отражательную призму характеризует коэффициент призмы с, представляющий собой отношение длины d хода лучей в призме к световому диаметру D входной грани: с = dID.