- •Тема 1. Понятие и предмет криминологии

- •2. Место криминологии в системе юридических, общественных и других наук.

- •3. Система криминологии ее цели и задачи, функции.

- •Тема 2. Методология и методика криминологических исследований.

- •1. Методология криминологических исследований. Метод материалистической диалектики.

- •2. Общенаучные, частнонаучные и специальные криминологические методики

- •Тема 3. Развитие и современное состояние криминологии.

- •Тема 4. Преступность

- •1. Понятие: понятие, признаки, соотношение преступления и преступности

- •Соотношение между преступлением и преступностью.

- •2. Показатели преступности

- •Данные о состоянии преступности за 2010 г.

- •Число лиц, совершивших преступления в 2010 г.:

- •Число некоторых видов преступлений против личности, зарегистрированных в России, 1985-2010 годы, тысяч

- •Уровень преступности в России за период с 1985 по 2010 гг. В расчете на 100 тыс. Насления.

- •Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство и умерших в результате убийств в Российской Федерации, 1985-2010 годы, тысяч.

- •Распределение лиц, совершивших преступления, по полу, 1990-2010 годы, тысяч человек.

- •3. Латентная преступность: понятие, виды, состояние методы выявления.

- •4. Мировые тенденции и закономерности преступности и борьбы с ней

- •1. Абсолютный и относительный рост преступности в мире.

- •Усредненные и оценочные данные о преступности в мире

- •Динамика преступности в некоторых развитых странах и в ссср (1960-1990 гг.)

- •2. Отставание социально-правового контроля над преступностью от качественно-количественных показателей преступности.

- •Революционное стремление добиться всего и сразу, забывая, что самый надежный путь реформ - эволюционный, постепенный, продуманный.

- •2. Вторая причина отставания социально-правового контроля от качетвенно-количественных показателей преступности связана с деятельностью правоохранительных органов.

- •Соотношение численности преступлений, полицейских и судей в 2000 г.

- •3. Возрастающее влияние процесса глобализации на криминализацию (глобализация преступности).

- •3. Третья криминологически значимая проблема – проблема существенного снижения возможностей национальных правительств в управлении обществом, в предупреждении преступности и борьбе с ней.

- •Особенности современной российской преступности

- •Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц, 1990-2010 годы (тысяч)

- •Тема 5. Причины и условия преступности.

- •1. Понятие детерминации и причинности

- •2. Понятие причин и условий преступности. Классификация причин и условия преступности.

- •Классификация причин и условий преступности

- •3. Причины и условия преступности в России

- •1. Экономические причины преступности.

- •2. Социальные причины преступности

- •Политические причины преступности

- •Идеологические причины преступности

- •Условия преступности:

- •Тема:Теории причин преступности

- •Биологические теории причин преступности Антропологический подход к изучению преступника

- •Концепции умственной отсталости преступников

- •Поиски гена преступности

- •Критика концепции:

- •Хромосомная теория

- •Значение

- •Психоаналитические концепции причин преступности

- •Применение идей Фрейда в криминологии

- •Фрейдовская концепция воздействия на преступность

- •Клиническая криминология

- •Социологические теории причин преступности

- •Теория стигмы

- •Теория дифференциальной ассоциации

- •Концепция «исключенных» (я.И. Гилинский)

- •«Включенные» и «исключенные».

- •Виктимологические теории

- •Радикальная криминология

- •Тема 6. Личность преступника.

- •1. Понятие личности преступника

- •2. Структура личности преступника.

- •«Плоскостная модель структуры личности преступника»

- •«Планетарно атомная» модель структуры личности (а.Р. Ратинов)

- •Диспозиционная модель структуры личности преступника (в.А. Ядов)

- •3. Дискуссия о соотношении социального и биологического в личности преступника.

- •4. Классификации преступников

- •По социально-демографическим признакам:

- •По признакам социального положения и по роду занятий:

- •По признакам места жительства и длительности проживания:

- •Тема 7. Причины и условия конкретного преступления.

- •1. Модели преступного поведения. Механизм преступного поведения.

- •2. Мотивация преступного поведения.

- •Классификации мотивов.

- •3. Планирование преступления.

- •5. Ситуация и ее роль в механизме преступного поведения.

- •6. Виктимологический аспект механизма преступного поведения.

- •Тема 8. Предупреждение преступности.

- •1. Понятие предупреждения преступности.

- •2. Классификация мер предупреждения преступности.

- •2. По механизму воздействия на преступность:

- •3. В зависимости от момента применения профилактического воздействия меры можно подразделить на:

- •4. По направленности меры предупреждения можно подразделить на меры, направленные на устранение:

- •7.По масштабу меры предупреждения делятся на применяемые:

- •8.В зависимости от степени дозволенности:

- •Граждане.

- •4. Нормативно-правовое обеспечение

- •Тема 9. Криминологическое прогнозирование.

- •1. Понятие криминологического прогнозирования.

- •2. Методы прогнозирования.

- •3. Виды прогнозирования

- •Прогноз преступности в мире и России

- •Тема 10 Криминологическая характеристика насильственной преступностью.

- •1. Общая характеристика насильственной преступности.

- •2. Характеристика личности насильственных преступников.

- •Психопатологическая характеристика.

- •3. Детерминация насильственных преступлений

- •4. Предупреждение насильственных преступлений.

- •Тема 11 Организованная преступность.

- •1. Понятие и признаки организованной преступности.

- •2. Признаки организованное преступности.

- •3. Уровни организованной преступности.

- •4. Структура преступной организации и преступного сообщества.

- •5. Основные причины организованной преступности.

- •Тема 12 Профессиональная преступность

- •1. Понятие профессиональной преступности.

- •Тема 13 Преступность несовершеннолетних

- •1. Общая характеристика преступности несовершеннолетних.

- •2. Личность несовершеннолетнего преступника.

- •3. Причины преступности несовершеннолетних.

- •4. Предупреждение преступности несовершеннолетних.

- •Тема 14 Экономическая преступность.

- •2. Политические причины экономической преступности.

- •3. Причины экономической преступности нормативно-правового характера.

Тема 7. Причины и условия конкретного преступления.

1. Модели преступного поведения. Механизм преступного поведения.

Причины преступности могут быть проанализированы на разных уровнях — общества, коллектива (малой социальной группы), личности. При этом объяснение указанных причин приобретает преимущественно философский, социологический или психологический характер. Т.е. необходимо различать индивидуальный и социальный уровни преступного поведения, несводимые один к другому. На социальном уровне нас интересуют состояние, структура тенденции антиобщественного поведения в стране или отдельном районе, обобщенные данные о личности правонарушителей, социальные причины этого социального явления. На уровне же индивидуального поведения мы изучаем механизм преступления, личность конкретного правонарушителя, причины его противоправного поступка.

Всякая модель может быть определена как искусственно созданный объект, который, будучи в главном аналогичен исследуемому объекту, отображает и упрощенно воспроизводит структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта, непосредственное изучение которого затруднено или недоступно.

Виды моделей разнообразны. С одной стороны, их можно разделить на описательные (словесные), схематические (графические), символические (знаковые), в том числе математические, и предметно-подобные (вещественные), с другой — на количественные и качественные.

В криминологии в большинстве случаев используются качественные модели, которые не содержат цифровых данных, но дают представление о взаимосвязях различных явлений, их прямом и обратном влиянии друг на друга и тем самым наглядно поясняют социальные и психологические механизмы поведения отдельного человека или группы людей.

Модели можно разделить также на статические и динамические. Первые создают представление о состоянии или структуре явления (например, структура преступности), вторые же — о движении, процессе.

В научном и практическом отношении весьма эффективно и плодотворно построение динамических количественных моделей, которые имитировали бы действительные социальные процессы. Но это не всегда возможно. В области криминологии и социологии мы встречаемся с препятствиями двух родов: во-первых, пока еще не удается точно назвать все факторы, участвующие в моделируемом процессе. Еще большим препятствием является отсутствие методики оценки имеющихся факторов в количественных показателях.

Метод моделирования, как и всякий иной, не следует переоценивать. Никогда нет гарантии, что модель достаточно правильно отражает действительность. Более того, по определению, модель есть упрощенное отображение действительности, а коль скоро это так, то, следовательно, и выводы, полученные при моделировании, лишь приближенно характеризуют изучаемый объект.

Например, в учебнике по криминологии под ред. Н.Ф.Кузнецовой и Г.М.Миньковского подробно характеризуется следующая причинная цепочка, образующая механизм конкретного преступления: искаженное формирование личности приводит к деформации потребностей субъекта, его волевой сферы, снижению самоконтроля и неблагоприятному изменению системы ценностных ориентаций. Сложившаяся антиобщественная мотивация реализуется далее во взаимодействии с комплексом объективно существующих внешних обстоятельств-ситуаций конкретного преступления. Это ведет к воплощению мотива преступного поведения в конкретное общественно опасное деяние.

Подробно, но также на описательном уровне, модель преступного поведения была разработана в коллективной монографии, специально посвященной анализу механизма преступного поведения, изданной еще в 1981 году. В книге были детально рассмотрены следующие вопросы: мотивация преступления, роль конкретной жизненной ситуации, принятие преступником решений и другие элементы генезиса преступления.

Еще в 70-е годы появились не только описательные, но и структурные (схематические) модели преступного поведения. Приведем в качестве иллюстраций две из них.

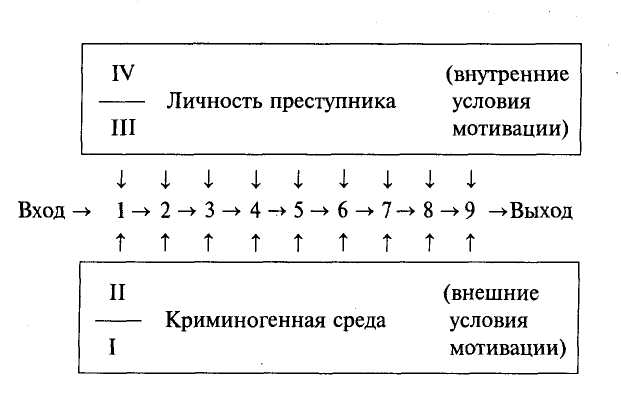

Широкий подход к анализу мотивации предложенный В.В. Лунеевым. В рамках широкой концепции мотивации Лунеев по сути анализирует механизм преступного поведения. По Лунееву мотивация- с одной стороны стержень генезиса преступного поведения с другой стороны результирующая взаимодействия личности правонарушителя и социальной криминогенной среды. Он дает горизонтальный и вертикальный срез мотивации.

1) формирование и актуализация

потребности или другого детерминанта;

2) возникновение и становление

конкретного мотива; 3) целеобразование,

или выбор цели; 4) выбор путей, средств,

способов достижения цели; 5) прогнозирование

возможных действий, желательных и

нежелательных последствий, в том

числе и возможного уголовного наказания;

6) принятие решения действовать; 7)

осуществление контроля и коррекции

действий; 8) анализ наступивших последствий,

сравнение достигнутого с желаемым;

9) раскаяние или выработка защитного

мотива. На вертикальном уровне

мотивация имеет различные уровни:

психологический, социологический,

биологический и др.

Элементы (этапы) мотивации по В.В. Лунееву: 1 —потребность; 2 — мотив; 3 — цель и т. д. (см. по тексту). I—IV— уровни мотивации: I— социологический; II— социально-психологический; III— психологический; IV— психофизиологический

Схема В.В. Лунеева представляет несомненный познавательный интерес и достаточно точно отражает последовательность элементов, образующих генезис преступного поведения. Вместе с тем ей присущи, на наш взгляд, три недостатка. Во-первых, последовательность упомянутых элементов изображена в виде линейной однозначной цепочки, в то время как в действительности их связь имеет более сложную структуру и к тому же порядок их расположения может меняться. Во-вторых, не раскрыты названные на схеме социологические, психологические и другие факторы личности и внешней среды, относимые автором к уровням мотивации. И в-третьих, схема дает только качественное представление о генезисе преступного поведения; она не содержит никаких количественных данных.

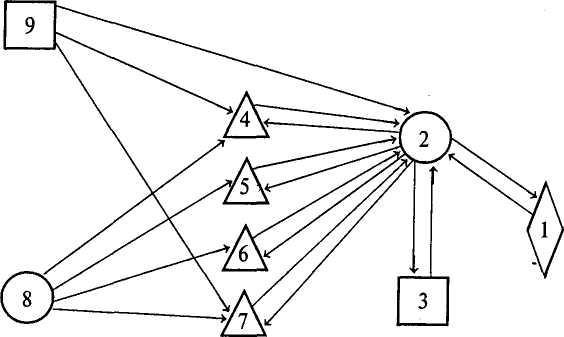

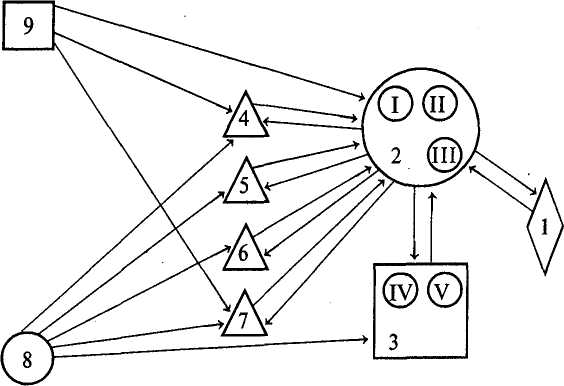

Несколько иную попытку изобразить схематически генезис преступного поведения (и раньше В.В.Лунеева) предприняли Ю.М.Антонян и Ю.Д.Блувштейн. Правда, в своей монографии они рассмотрели и показали на схеме не весь генезис преступления, а главным образом его первую часть — процесс формирования личности преступника и воздействия на него конкретной жизненной ситуации. Приведем две модели, разработанные этими авторами.

Цифра 1 обозначает совершение преступления, цифра 2 — преступника, цифра 3 — конкретную жизненную ситуацию. Антиобщественная установка личности преступника складывается, по мысли авторов, под влиянием четырех факторов: отрицательного влияния семьи (4), плохого воспитания в школе (5), неблагоприятной обстановки в трудовом коллективе (6) и дурного воздействия малой неформальной группы (7). Все эти социальные факторы находятся под определяющим влиянием общества в целом (8), а также буржуазной идеологии и морали (9). Напомним, что книга издана в 1974 году.

Обеим моделям этих авторов наряду с достоинствами присущи и недостатки. Правильно отказавшись от линейного изображения генезиса преступления, авторы вместе с тем исключили из рассмотрения все внутренние элементы процесса мотивации, планирования и совершения преступления. Кроме того, как и модель В.В.Лунеева, приведенные схемы не содержат количественных данных об анализируемых процессах.

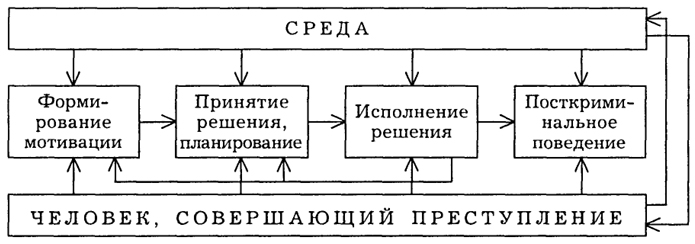

В последнем учебнике по криминологии (под ред. А.И.Долговой) механизму преступного поведения не уделено должного внимания. В нем использована схема из Курса советской криминологии (1985 г.), правда, дополненная еще одним звеном — так называемым посткриминальным поведением.

Моделирование генезиса преступления необходимо начать с выделения наиболее крупных его частей. Ими, на наш взгляд, могут быть названы две: формирование личности; формирование и функционирование механизма совершения преступления. Как уже отмечалось, формирование личности преступника, строго говоря, выходит за рамки криминологии и относится к предмету педагогической и психологической наук. В генезисе же преступления основное место принадлежит механизму преступного поведения.

Механизм преступного поведения охватывает не только сам уголовно-наказуемый поступок (преступление), но и его ближайшие (непосредственные) причины. Понятно, что никакой внешний акт совершения сознательного поступка, в том числе и преступления, не происходит спонтанно; он почти всегда подготовлен более или менее длительным периодом возникновения мотивов, планирования деяния и принятия решения о его осуществлении. Ему предшествует ряд этапов психической деятельности субъекта, которые постепенно формируют направленность поступка и его фактическое выполнение. Преступное поведение человека есть процесс, разворачивающийся как в пространстве, так и во времени. Он включает не только сами действия, изменяющие внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления и процессы, которые и определяют генезис противоправного поступка.

Схема механизма преступного поведения разработана академиком В.Н. Кудрявцевым.

Под механизмом преступного поведения понимается связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение.

Механизм преступного поведения представляет, собой динамическое явление, определенное взаимодействием составляющих его элементов. В самом общем виде он характеризуется как переработка личностью воздействий внешней среды на основе социальной и генетической информации, формирование отношения к деятельности и деятельность, определяемая психологическими процессами и воспрещенная уголовным законом.

Элементы механизма преступного поведения — это психические процессы и состояния, рассматриваемые не в статике, а в динамике, и притом не изолированно, а во взаимодействии с факторами внешней среды, детерминирующими это поведение.

Нужно отличать преступление от преступного поведения. Понятие преступления дается в ст. 14 УК РФ. Преступное поведение — понятие более широкое. Оно включает не только внешнее общественно опасное и противоправное действие, но и его истоки: возникновение мотивов, постановка целей, выбор средств, принятие субъектом будущего преступления различных решений и т. д. Содержание данного термина — криминологическое. Это значит, что указанное понятие используется не для определения оснований ответственности за содеянное, а главным образом для раскрытия причин индивидуального преступного акта.

Преступное поведение человека есть процесс, развертывающийся как в пространстве, так и во времени и включающий не только сами действия, изменяющие внешнюю среду, но и предшествующие им психологические явления и процессы, которые и определяют генезис противоправного поступка.

Как известно, преступления по своим субъективным свойствам делятся на умышленные и неосторожные. В свою очередь, среди умышленных преступлений выделяются совершенные в состоянии аффекта. Механизм преступного поведения во всех этих случаях имеет свою специфику. Наиболее полно и развернуто он выступает в группе так называемых предумышленных преступлений, т.е. тех, совершение которых сознательно планировалось субъектом еще до наступления ситуации, в которой осуществилось его преступное намерение.

Механизм предумышленного преступления, как наиболее полный, включает три основных звена: 1) мотивацию преступления; 2) планирование преступных действий; 3) исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий.

В первое звено входят потребности личности, ее планы, интересы, которые во взаимодействии с системой ценностных ориентации личности порождают мотивы преступного поведения.

Во втором звене механизма преступного поведения мотивация уже конкретизируется в план противоправного поступка. Субъект определяет непосредственные цели объекты своих действий, а также средства, место и время совершения преступления, принимая соответствующие решения.

Третье звено - непосредственное совершение преступления. Оно охватывает как преступные действия (бездействие) субъекта, так и наступление преступного результата. По сути дела здесь преступное поведение совпадает с преступлением как внешним актом общественно опасного и противоправного поведения.

Схема механизма преступного поведения

Долгова А.И. дополнила схему механизма преступного поведения разработанного Кудрявцевым В.Н. четвертым блоком: "Посткриминальное поведение."

На этапе посткриминального поведения преступник анализирует происшедшее, наступившие последствия, скрывает следы преступления, распоряжается приобретенным преступным путем имуществом, принимает меры к легализации (отмыванию) такого имущества, а также к тому, чтобы избежать уголовной ответственности и наказания (угрозы, устранение свидетелей, подкуп сотрудников правоохранительных или контролирующих органов и т. п.).

Таков в самых общих чертах механизм преступного поведения, характерный для умышленного (даже — для предумышленного) преступления. Здесь не рассмотрены преступления, совершаемые по неосторожности; за пределами схемы остаются и слабо мотивированные, иррациональные поступки, которых в жизни встречается немало.