- •Саратовский государственный технический университет

- •Магистерская диссертация

- •1. Введение

- •2. Основные физические явления, эффекты и принципы, применяемые при создании датчиков

- •2.1. Электрические заряды, поля и потенциалы

- •2.2. Емкость

- •2.3. Магнетизм

- •2.4. Индукция

- •2.5. Сопротивление

- •2.6. Пьезо- и пироэлектрический эффекты

- •2.7. Эффекты Холла, Зеебека и Пельтье

- •2.8. Акустические эффекты

- •2.9. Температурные, теплопередающие и тепловые свойства материалов

- •2.10. Световое и оптическое излучения

- •3. Основные типы и конструкции современных датчиков

- •3.1. Классификация датчиков

- •3.2. Оптические датчики

- •3.3. Датчики температуры

- •3.4. Датчики скорости, расхода и уровня жидкости и газа

- •3.5. Датчики давления жидкости и газа

- •3.6. Датчики ядерного излучения

- •3.7. Датчики влажности и содержания воды

- •3.8. Химические датчики

- •3.9. Биосенсоры

- •4. Характеристики датчиков

- •5. Список рекомендуемых к проведению лабораторных работ

- •6. Заключение

- •7. Библиографический список

2.4. Индукция

Закон Фарадея о магнитной индукции гласит, что индуцированное напряжение или электродвижущая сила (э.д.с.) в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока Фв, сквозь поверхность ограниченную этим контуром, т.е.

![]() (2.4.1)

(2.4.1)

Поскольку скорость изменения потока выражается в вебер/секунду, э.д.с. измеряется в вольтах. Знак минус показывает направление индуцированной э.д.с. При прохождении через соленоид переменного магнитного потока, полная э.д.с. получается из суммы э.д.с, индуцируемых в каждом витке. Если все витки соленоида имеют одинаковую площадь поперечного сечения, через них будут проходить равные магнитные потоки, тогда индуцированное напряжение можно найти по следующей формуле:

![]() (2.4.2)

(2.4.2)

где N — число витков. Это уравнение можно переписать в виде:

![]() (2.4.3)

(2.4.3)

Это выражение имеет большее практическое применение при разработке датчиков. Оно означает, что навести напряжение в контуре можно, изменяя либо магнитную индукцию (В), либо площадь контура (А). Величина этого напряжения зависит от следующих факторов:

движения источника магнитного поля (магнита, катушки, провода и т.д.);

изменения тока в катушке или проводе, индуцирующего магнитное поле;

изменения ориентации источника магнитного поля по отношению к контуру;

изменения геометрии контура (например, его растяжения или сжатия, или изменения в нем числа витков).

Если электрический ток протекает через катушку, находящуюся в непосредственной близости от другой катушки, из закона Фарадея следует, что во второй катушке будет также индуцирована э.д.с. Однако магнитный поток проникнет не только во вторую катушку, но и в первую. Это означает, что в первой катушке магнитное поле также наведет э.д.с. Это явление называется самоиндукцией, а результирующее напряжение — э.д.с. самоиндукции. Закон Фарадея для центральной части соленоида можно записать как:

![]() (2.4.4)

(2.4.4)

Значение в круглых скобках называется потокосцеплением и является очень важной характеристикой устройства. Для простой катушки, в окрестности которой нет никаких магнитных материалов, эта величина пропорциональна току, протекающему через нее:

![]() (2.4.5)

(2.4.5)

где L — коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью катушки. Тогда уравнение (2.4.4) можно переписать в виде:

(2.4.6)

(2.4.6)

Из этого уравнения получаем выражение для индуктивности:

![]() (2.4.7)

(2.4.7)

Таким образом, если в окрестности индуктора (устройства, обладающего индуктивностью) нет никаких магнитных материалов, его индуктивность определяется уравнением (2.4.7) и зависит только от геометрии устройства. В системе СИ индуктивность измеряется в (Вольт*секунда)/Ампер. Эта единица названа в честь американского физика Джозефа Генри (1797-1878): 1 Генри = 1 Вольт*секунду/Ампер и обозначается Гн.

Из уравнения (2.4.6) можно сделать несколько выводов:

индуцированное напряжение пропорционально скорости изменения тока через индуктор;

в случае постоянного тока индуцированное напряжение равно нулю;

индуцированное напряжение линейно связано со скоростью изменения тока;

полярность индуцированного напряжения будет разной при увеличении и уменьшении скорости тока, текущего в одном и том же направлении;

индуцированное напряжение всегда противостоит изменению тока.

Также как и в случае емкости на величину индуктивности влияют геометрические факторы. Для катушки с плотно намотанными витками справедливо:

![]() (2.4.8)

(2.4.8)

Если n — число витков на единицу длины, потокосцепление в катушке длиной l можно определить по формуле:

![]() (2.4.9)

(2.4.9)

где А — поперечное сечение катушки. Для соленоида В=μ0ni, а индуктивность:

![]() (2.4.10)

(2.4.10)

Следует отметить, что lА — объем соленоида. Таким образом, индуктивность можно менять, изменяя только геометрию катушки, оставив количество витков неизменным.

При расчете электронной схемы индуктивность иногда представляют в виде комплексного сопротивления:

![]() (2.4.11)

(2.4.11)

Из выражения (2.4.11) видно, что комплексное сопротивление индуктора увеличивается с ростом частоты. Уравнение называется законом Ома для индукторов. Из него видно, что ток отстает от напряжения на 90°.

Если две катушки находятся в непосредственной близости друг от друга, одна из катушек наводит э.д.с. υ2 во второй катушке:

![]() (2.4.12)

(2.4.12)

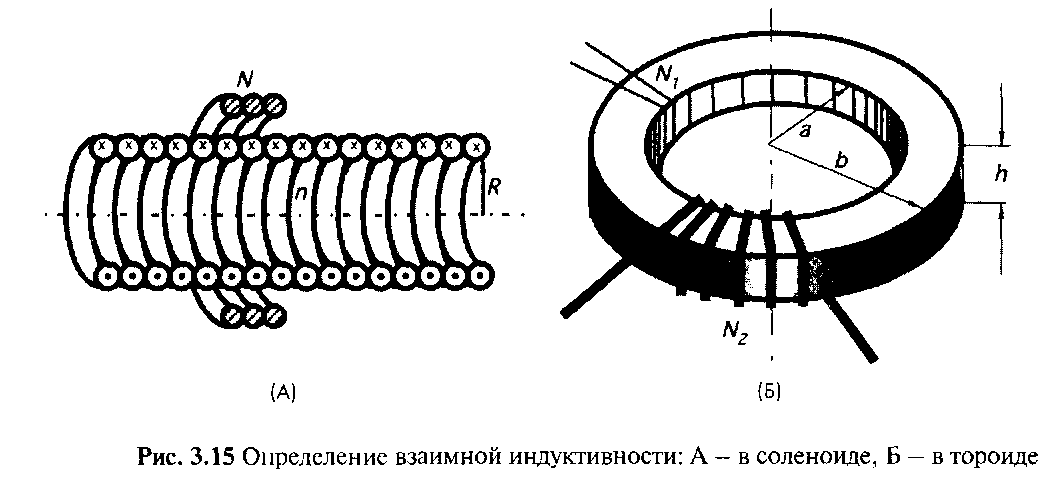

где М21 — коэффициент взаимной индуктивности двух катушек. Вычисление взаимной индуктивности является очень непростой задачей, поэтому на практике ее часто определяют экспериментально. Однако для самых простых случаев существуют формулы для ее расчета. Например, для катушки из N витков, размещенной вокруг длинного соленоида (рис.2.4.1А), имеющего n витков на единицу длины, выражение для взаимной индуктивности имеет вид:

![]() (2.4.13)

(2.4.13)

А для катушки, намотанной на тороид (рис.2.4.1Б), взаимную индуктивность можно найти по формуле:

![]() (2.4.14)

(2.4.14)

Рис.2.4.1. Определение взаимной индукции: А – в соленоиде; Б - в тороиде.