- •Введение

- •1. Выбор способа бурения и построение конструкции скважины

- •Выбор способа бурения

- •Выбор проектной конструкции скважины

- •2. Выбор бурового оборудования

- •2.1.Выбор буровой установки, бурового станка

- •2.2. Выбор бурового насоса

- •Привод буровых установок

- •Выбор буровых вышек или мачт

- •3. Выбор технологического и вспомогательного инструмента

- •3.1. Технологический буровой инструмент

- •3.1.1. Выбор твердосплавных коронок

- •3.1.2. Выбор алмазных коронок

- •3.2. Колонковые, обсадные, шламовые трубы и их соединения

- •3.3. Бурильные трубы и их соединения

- •А. Трубы ниппельного соединения, стальные

- •Б. Трубы муфтово-замкового соединения, стальные с. Трубы легкосплавные (ниппельного и муфтово-замкового соединения)

- •3.4. Бескерновое бурение и применяемые долота

- •Типы долот и области их применения при бескерновом бурении

- •Шарошечные долота геологоразведочного стандарта

- •Техническая характеристика шарошечных долот

- •3.4.1. Выбор и расчет убт при бескерновом бурении

- •Техническая характеристика убт

- •3.5. Принадлежности для бурового инструмента

- •4. Промывка скважин

- •5. Расчет параметров режимов бурения для

- •5.1. Бурение твердосплавными коронками

- •5.2. Бурение алмазными коронками

- •5.3. Бурение лопастными и шарошечными долотами при

- •6. Тампонаж (цементация)

- •13. Схема цементирования скважин с двумя пробками:

- •7. Способы повышения выхода керна

- •Классификация горных пород по трещиноватости

- •Классификация горных пород по отбору керна

- •7.1. Безнасосное бурение

- •7.2. Двойные колонковые трубы «Донбасс нил»

- •Коронка; 2 – двойная концентрическая колонна бурильных труб; 3 – внутренняя труба; 4 – сальник; 5 – керноотводящий рукав; 6 – насос; 7 – лотки керноприёмника; 8 – передвижная ёмкость

- •Бурение снарядами со съемными керноприемниками

- •7.5. Двойные колонковые трубы тдн-ут

- •7.6. Двойные колонковые трубы тдн-0

- •7.7. Эжекторные колонковые снаряды

- •8. Гидроударное и пневмоударное бурение

- •8.1. Сущность ударно-вращательного и вращательно-ударного способов бурения гидроударниками

- •8.2. Бурение пневмоударниками

- •9. Проверочный расчёт буровой вышки или мачты

- •10. Рациональный режим спускоподъемных операций

- •11. Расчет проектного профиля скважины

- •Ликвидация скважин. Техническая документация скважин

- •Список литературы

8.2. Бурение пневмоударниками

Наиболее целесообразно применение пневмоударников при разведочном колонковом бурении в твердых необводненных породах, толщах многолетней мерзлоты, в высокогорных и пустынных районах, а также в условиях полного поглощения промывочной жидкости в VI - XII категории по буримости.

Для бурения геологоразведочных скважин в настоящее время применяются пневмоударники РП-130М, РП-111. РП-94. Их техническая характеристика при-ведена в табл.32.

Таблица 32

Параметры |

РП-130М |

РП-111 |

РП-94 |

Диаметр скважины, Мм |

132, 151 |

113 |

96 |

Глубина бурения (м) в породах: сухих обводненных |

250 - 300 |

250 - 300 |

250 - 300 |

100-150 |

100- 150 |

100-150 |

|

Расход воздуха, м3/с |

0,17-0,2 |

0,1 |

0,08 |

Давление воздуха, МПа |

0,6 - 0,7 |

0,6 - 0,7 |

0,6 - 0,7 |

Энергия удара, Дж |

250 - 300 |

140-160 |

90- 100 |

Частота ударов в 1 мин |

900-1100 |

1500-1800 |

1500- 1800 |

Диаметр корпуса, мм |

130 |

111 |

94 |

Длина, мм |

1027 |

982 |

958 |

Масса, кг |

62 |

46 |

36 |

Для бурения геологоразведочных скважин пневмоударниками с одинарными колонковыми трубами используются кольцевые коронки типа КП, а с двойными колонковыми трубами - типа КДП. Для бескернового бурения применяются долота типа КПС. Диаметр коронок и долот, использующихся при разведке коренных месторождений твердых полезных ископаемых: 96, 113, 132, 151 мм, а диаметр коронок для разведки россыпных месторождений 161, 184, 216 мм. Армируют породоразрушающий инструмент цилиндрическими вставками твердого сплава марки ВК-15 с клиновидной рабочей частью.

Срыв и удержание керна при бурении кольцевой коронкой осуществляется кернорвателем.

Прежде чем начинать бурение, спущенный в скважину снаряд приподнимают над забоем на 10 - 15 см и производят продувку до прекращения выноса на поверхность шлама или выброса находящейся в скважине воды. После этого снаряд с вращением опускают на забой и ведут бурение на параметрах технологического режима, соответствующих физико-механическим свойствам породы. Частота вращения снаряда в плотных породах VII категории по буримости принимается 1,3-2 с-1, а в твердых (наивысших категорий), трещиноватых или абразивных породах снижается до 0,3 - 0,5 с-1. Осевая нагрузка принимается 200- 300 Н на 1 см диаметра породоразрушающего инструмента. При бурении разрушенных, трещиноватых пород удельную нагрузку снижают до 100 Н/см.

В процессе бурения крупные частицы шлама не выносятся на поверхность. Для их улавливания рекомендуется в буровой снаряд включать шламовую трубу.

9. Проверочный расчёт буровой вышки или мачты

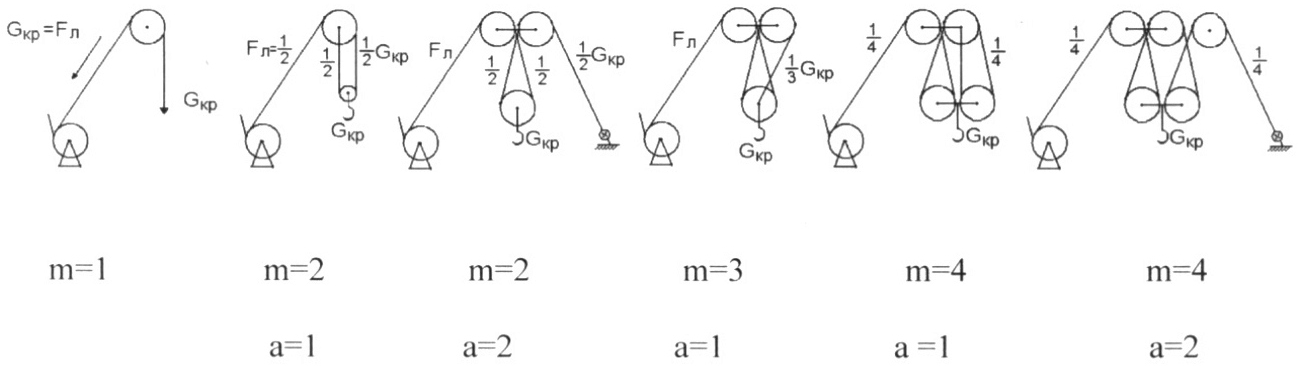

Спускоподъемные операции в скважине производятся лебедкой бурового станка (установки). Для преобразования вращательного движения барабана лебедки в поступательное подъемного крюка, в верхней части вышки или мачты устанавливается кронблок З, через ролик которого перебрасывается канат, идущий с барабана лебедки 5 к подъемному крюку 1 (рис 21, а).

Рис.21. Виды талевых оснасток

Ветвь подъемного каната, соединяющая барабан лебедки с роликом кронблока, называется ходовой или лебедочной, а сбегающая с кронблока и соединяющая с крюком или талевым блоком - рабочей ветвью. Если груз на крюке превышает грузоподъемность лебедки, вышку (мачту) оснащают талевой системой В талевую оснастку, кроме стального подъемного каната и кронблока, включается подвижный (талевой) блок, к серьге которого подвешивается подъемный крюк.

Число работающих ветвей каната (соединяющих ролики кронблока с роликами талевого блока) должно соответствовать превышению нагрузки на крюк над грузоподъемностью лебедки, где

Gкр - нагрузка на крюк;

m - число работающих ветвей каната (подвижных струн) талевой системы;

Fл - грузоподъемность лебедки;

η - к.п.д. талевой системы.

Проверку правильности выбора буровой вышки или мачты производят путем сравнения их грузоподъемности с фактической нагрузкой, действующей на кронблочную раму вышки (мачты). Действующую нагрузку на буровую вышку (мачту) определяют для наиболее тяжелых условий (подъем наиболее тяжелой колонны бурильных или обсадных труб).

Нагрузка на крюке от веса бурильных труб при подъеме их из скважины определяется по формуле:

Qкр=Kдоп*α*qбт*lбт*(1-ρж/ρ)*cosθср*(1+f*tgθср) ,

где

qБТ - вес 1 м гладкой части бурильных труб;

lБТ - длина бурильных труб;

α = 1,04 ÷ 1,05 - для ниппельного соединения:

α = 1,06 ÷ 1,1 - для муфтово-замкового соединения:

ρЖ - плотность промывочной жидкости:

ρ = 7,85 - плотность бурильных труб.

Qср=(Q0+Qк)/2 - средний зенитный угол скважины, град.;

Qo, Qk - соответственно начальный и конечный зенитный угол скважины;

f - коэффициент трения бурильных труб о стенки скважины, f = 0.3 - 0,35;

КДОП - коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления при подъеме бурильных труб. Его величина зависит от физико-механических свойств породы, их устойчивости, глубины скважины, угла наклона, интенсивности искривления и д.р.

Для вертикальных скважин, пробуренных в устойчивых породах глубиной 500 м, КДОП = 1,3 - 1,4; для наклонных и искривленных скважин, пробуренных в мягких, набухающих породах. КДОП = 1,5-1,6; для скважин глубиной до 100 м – КДОП = 1,75 - 2.

Нагрузку на кронблочную раму вышки (мачты) в зависимости от способа закрепления свободного конца каната определяют из выражений:

при m=2,

a=1

![]()

при m=2,

a=2

![]()

при m=3, a=1

Число подвижных струн талевой системы, т.е. число ветвей за исключением ветви, наматываемой на барабан, и мертвого конца каната, определяется из выражения:

где ηТ, - к.п.д. талевой системы: зависит от числа подвижных струн талевой системы;

η = 0,97 – 0,88