- •Задачи и материалы инженерно-геологических изысканий.

- •Виды грунтовых оснований. Физико-механические свойства грунтов.

- •Нормативные и расчётные характеристики грунтов.

- •Проектирование оснований по I и II группе предельных состояний.

- •Жёсткость и гибкость зданий и сооружений.

- •Виды деформирования зданий и сооружений.

- •Причины возникновения неравномерных осадок зданий и сооружений

- •Назначение глубины заложения фундаментов.

- •Сбор проектных нагрузок на подошву фундамента.

- •Расчетные схемы фундаментов. Принципы расчета размеров подошвы.

- •1 Метод «Прямолинейной эпюры».

- •2 Метод “Местных деформаций”

- •3 Метод «Оющих деформаций»

- •Расчетное сопротивление грунтового основания.

- •Виды и принципиальные решения конструкций фундаментов на естественном основании.

- •Осадки фундаментов. Виды расчётов.

- •Виды свайных фундаментов и условия их применения.

- •Несущая способность свайного фундамента.

- •Динамический метод

- •Фундаменты глубокого заложения - опускные колодцы. Условия погружения, проверка на всплытие

- •Фундаменты устраиваемые методом "стена в грунте". Области применения.

- •2.Механичсские методы.

- •I типа просадочности:

- •II типа по просадочности:

Фундаменты устраиваемые методом "стена в грунте". Области применения.

С использованием технологии «стена в грунте» могут сооружаться:

- противофильтрационные завесы;

- туннели мелкого заложения для метро;

- подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах;

- емкости для хранения жидкости и отстойники;

- фундаменты жилых и промышленных зданий.

Такой способ позволяет устраивать фундаменты и подземные сооружения глубиной 4 - 50 м и шириной 0,2 -1,2 м. Как правило, глубина и ширина конструкций ограничиваются применяемой землеройной техникой.

Применение способа целесообразно в случаях заглубления конструкций в водоупорный слой; тесной застройки территории;

высокого уровня грунтовых вод в районе строительства; устройства помещений, заглубленных в грунт более чем на 10 м; возведения сооружений вблизи существующих зданий; больших объемов планировочных и земляных работ.

Сущность этого метода заключается в следующем. В грунте под защитой глинистого раствора отрывают глубокую траншею шириной 0,5...0,8 м,

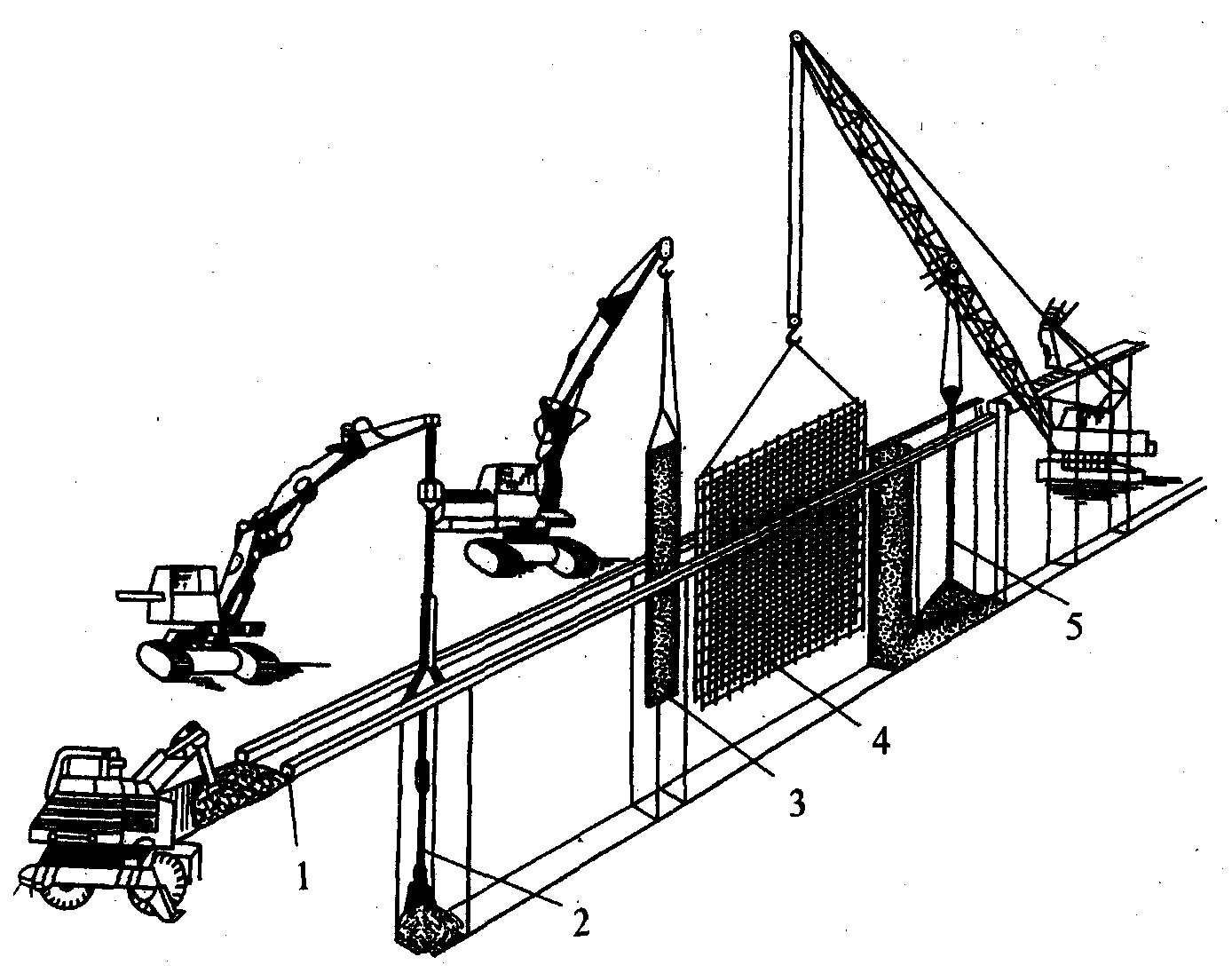

Рис. Технологическая схема устройства стены в грунте:

/ — устройство форшахты (укрепление верхи траншей); 2 — рытье траншеи на длину захвати; 3—установка ограничителей (перемычек между захватками): 4—монтаж: арматурных каркаса»; 5 — бетонирование на захватке методом вертикально перемещаемой трубы

а затем с помощью бетонолитной трубы производят бетонирование, причем по мере заполнения траншеи трубу поднимают вверх. Для получения железобетонных фундаментов в траншею предварительно укладывают арматурный каркас. В некоторых случаях применяют сборные железобетонные элементы, имеющие выпуски арматуры. Зазоры после сварки арматуры также бетонируют с помощью бетонолитной трубы.

«Стена в грунте» может служить одновременно креплением стенок котлована, стен подземных этажей и фундаментом.

При устройстве фундаментов глубокого заложения методом «стена в грунте» ее, как правило, доводят до слоев более плотных грунтов, чтобы передать значительные нагрузки как по подошве стены, так и за счет сил трения, возникающих по боковой поверхности фундамента.

Устойчивость «стена в грунте» обеспечивается с помощью анкеров или распорок. Часто в качестве распорок используют подземные элементы перекрытий (рис. 11.4, а). Для этого фундамент устраивают методом «стена в грунте» по всему периметру здания, внутренние опоры бетонируют аналогично. Затем под первое перекрытие разрабатывают грунт на глубину 2...3 м и устраивают само перекрытие, далее эту же операцию выполняют под второй подземный этаж и т. д. Грунт обычно разрабатывают с помощью бульдозера и удаляют грейфером или ковшами через отверстия, предусмотренные в перекрытиях. По мере разработки грунта устраивают новые перекрытия, служащие распорками. Таким образом возводится вся подземная часть здания.

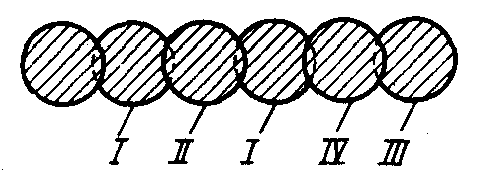

В некоторых случаях фундамент глубокого заложения, устраиваемый методом «стена в грунте», формируют с помощью бурения и заполнения бетоном секущихся скважин, получаемых следующим образом. Под защитой раствора бентонитовой глины бурят сначала две скважины с шагом, равным полутора диаметрам (рис.). Затем их заполняют бетонной смесью и после начала схватывания бетона, но до набора им значительной прочности, бурят третью скважину между ними с последующим заполнением бетонной смесью и т. д. до тех пор, пока пересекающиеся скважины постепенно не образуют стену требуемой длины и глубины, j

Рис.. Фундаменты, устраиваемые методом «стена в грунте»:

/ — «стена в грунте»; / — 1V — скважины бурения соответствующих очередей

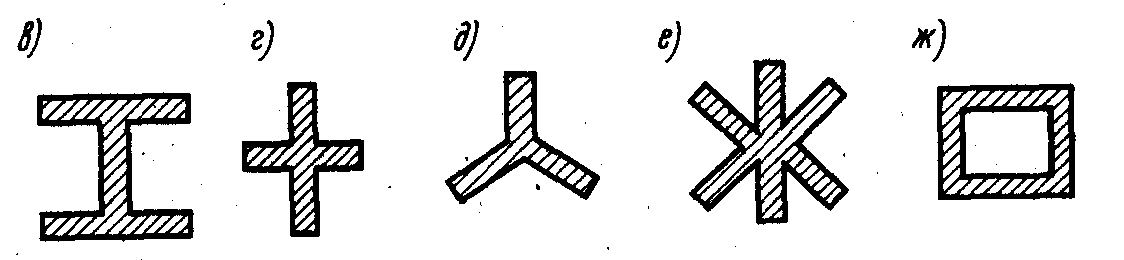

В некоторых случаях глубокие опоры выполняют в виде набивных столбов методом «стена в грунте». Для этого устраивают несколько коротких, но глубоких траншей, которые могут образовывать в плане двутавр , крест, трилистник, звезду или замкнутый прямоугольник . После заполнения траншей бетоном и установки арматурных каркасов в верхних участках опор такие фундаменты можно стыковать с надземными конструкциями зданий и сооружений.

Глубокие опоры и фундаменты, выполняемые методом «стена в грунте», могут выдерживать сжимающие и горизонтальные нагрузки, а также изгибающие моменты большой интенсивности.

№18.

Монолитные и сборные "стены в грунте".

Сборные и сборно-монолитные стены сооружаются из сплошных плоских панелей. Сборные элементы используют максимально возможных размеров по ширине с целью сокращения числа швов. Толщина стен принимается на 10 см меньше ширины траншеи для облегчения монтажа и возможности заполнения пазухи тампонажным раствором.

Монтаж сборных элементов начинается при наличии готовой траншеи длиной 6 - 7 м. Расстояние между рабочим органом землеройной машины, разрабатывающей траншею, и монтируемым элементом должно быть не менее 2 - 3 м (рис. 2.13).

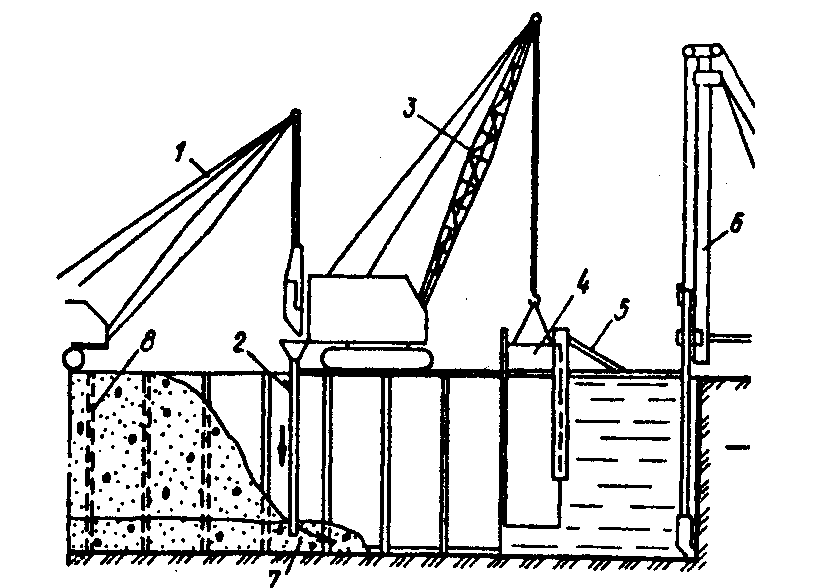

Рис.2.13. Технологическая схема возведения «стены в грунте» из сборных элементов:

1 - кран для подачи бетона в пазухи; 2 - бетонолитная труба;

3 - монтажный кран; 4 - стеновая панель; 5 - кондуктор; б - штанговый экскаватор; 7 - бетон нижней заделки панелей; 8 - материал для засыпки пазухи

Установка первой стеновой панели в ряду должна осуществляться с тщательной выверкой ее положения как в плане, так и по высоте при помощи жесткого направляющего кондуктора. Монтаж последующих панелей выполняют при помощи съемных и постоянных направляющих (стержня-шаблона, двутавра, трубы и др.).

После погружения сборного элемента в траншею проверяю i высотное положение его верхнего торца. Если панель подвешивают к воротнику, то ее высотное положение выверяют путем установки подкладок различной толщины под балку, на которой подвешен сборный элемент. Если сборный элемент опирают на дно траншеи, то его выверку осуществляют изменением толщины щебеночной подсыпки или резким опусканием сборного элемента на дно траншеи.

Пазухи между сборным элементом и стенками траншеи заполняют тампонажным раствором. Тампонажным материалом служат глиноцементнопесчаные растворы или глинощебенопесчаные смеси. Тампонажные растворы подают по инъекционным трубам диаметром 50-60 мм, опускаемым до дна траншеи. Подают тампонажный раствор растворонасосами С-853, С-938 и др.

Песчано-гравийные смеси, используемые для заполнения пазухи, составляют из гравия или щебня и крупного или среднезернистого песка в объемном соотношении 1:1. Размер фракции крупного заполнителя - не более 10-15 мм.

№19.

Фундаменты на искусственных основаниях.

Если естественное основание оказывается недостаточно прочным ( его физико-механические характеристики не соответствуют предъявляемым к нему требованиям ), то прибегают к устройству искусственных оснований. Все методы улучшения грунтовых оснований можно подразделить на: конструктивные, механические, физико-химические.

1.Конструктивные методы.

1.1 Грунтовые подушки – из песка, гравия, щебня, шлака, минеральных отходов различных производств - с полной или частичной заменой в плане и по глубине грунтов с неудовлетворительными свойствами,

1.2 Пригрузка насыпи - для исключения выпора слабого грунта из-под сооружения.

1.3 Шпунтовое ограждение - шпунт забивается по всему периметру фундамента с целью избежать выпирания слабого грунта из- под фундамента.

1.4 Армирование грунта - повышение устойчивости основания насыпей, увеличения устойчивости подпорных стен - по мере обратной засыпки грунта в него закладывают арматурные стержни или негниющую техническую ткань.