- •Курс лекций по дисциплине «Моделирование инфокоммуникационных систем» Общие сведения и порядок изучения дисциплины

- •Структура и содержание дисциплины

- •Содержание (дидактика) дисциплины

- •Раздел 1. Математические модели.

- •Лекция 1. Введение в математическое моделирование

- •Понятие инфокоммуникационной системы Информационная система

- •Классификация информационных систем

- •Разработка и реализация проектов инфокоммуникационных систем

- •Моделирование как процесс

- •Природа и математическое мышление

- •Лекция 2. Форма и принципы представления математических моделей Введение Общие понятия и принципы теории моделирования

- •Принцип одномерности конечного решения

- •Классификация моделей

- •Формализация процесса функционирования системы

- •Разработка концептуальной модели

- •Разработка математической модели (мм)

- •Лекция 3. Типовые математические модели

- •Примеры моделей Оптимизационные модели

- •Основные подходы к моделированию

- •И спользование законов природы

- •Принцип аналогии

- •Использование типовых моделей

- •Иерархический подход к получению моделей

- •Конечные автоматы Понятие конечного автомата

- •Задание автомата в виде таблицы и графа

- •Матричное задание автомата

- •Минимизация конечных автоматов

- •Аналитическое задание конечных автоматов

- •Вероятностные автоматы Общие сведения о вероятностных автоматах

- •Марковские цепи с дискретным временем

- •Анализ марковских цепей

- •Марковские процессы Понятие о марковских процессах с непрерывным временем переходов

- •Расчет характеристик марковских процессов

- •Модель "гибели и размножения"

- •Модели массового обслуживания Области применения. Основные понятия

- •Простейший поток заявок

- •Рекуррентные потоки. Формула Литтла

- •Системы массового обслуживания и их характеристики

- •Одноканальная смо с неограниченной очередью

- •Более сложные задачи теории массового обслуживания

Анализ марковских цепей

Результатом анализа марковской цепи являются ответы на два вопроса:

как при известном начальном состоянии от шага к шагу меняются вероятности состояний, в которых может находиться система,

каковы установившиеся значения этих вероятностей.

Покажем, как решается данная задача.

Имеем вектор-строку .

В начальный момент

времени состояние известно:

![]() .

.

Для расчета вероятностей используем уравнение Колмогорова-Чепмена:

![]() , (1.7.1)

, (1.7.1)

где Р - матрица вероятностей переходов.

С помощью уравнения Колмогорова-Чепмена можно вычислить вероятности состояний рекуррентно, т.е. последовательно:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

…

![]() .

.

При n→∞ можно определить установившиеся (финальные) вероятности. Для этого необходимо решить уравнение:

![]() ,

,

где

![]() .

.

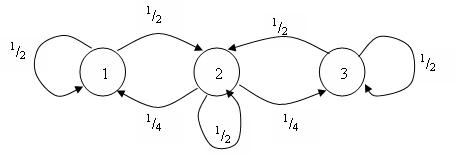

Пример 1. Вероятностный автомат представлен в виде графа, изображенного на рисунке 1.7.2.

Рис. 1.7.2 Граф вероятностного автомата

Требуется определить,

как меняется вектор вероятностей

состояний

![]() ,

если

,

если

![]() и чему равны финальные вероятности.

и чему равны финальные вероятности.

Решение. На основе графа (рис. 1.7.2) составим матрицу вероятностей:

![]() .

.

Для определения векторов вероятностей состояний используем уравнение Колмогорова-Чепмена (1.7.1):

![]() ,

,

![]() ,

,

и т.д.

Для определения финальных вероятностей составим уравнение:

![]() .

.

Это уравнение равносильно системе уравнений:

![]()

Для однозначного

решения системы добавим нормирующую

сумму

![]() .

Тогда из второго уравнения следует, что

.

Тогда из второго уравнения следует, что

![]() .

.

Значения остальных вероятностей очевидны:

![]() и

и

![]() .

.

Марковские процессы Понятие о марковских процессах с непрерывным временем переходов

Марковские процессы с непрерывным временем переходов можно рассматривать как марковские цепи, если разбить время на малые интервалы ∆t и определить вероятности pij за ∆t. При равных интервалах эти вероятности, для того, чтобы процесс был марковским, должны быть постоянными. В противном случае поведение будет зависеть от предыстории, в данном случае от того, как долго система находится в i-ом состоянии.

Вероятность pij

при малых ∆t равна

![]() ,

где

,

где

![]() - постоянный коэффициент, называемый

интенсивностью перехода из i-го

состояния в j-е

состояние.

- постоянный коэффициент, называемый

интенсивностью перехода из i-го

состояния в j-е

состояние.

Возникает вопрос, какому закону распределения должно подчиняться время перехода?

В соответствии с марковским свойством вся предыстория процесса сказывается на его поведении в будущем только через текущее состояние, которое и определяет дальнейший ход процесса.

Таким образом, нет необходимости знать, как долго процесс находится в текущем состоянии. Отсюда следует, что распределение остающегося времени пребывания процесса в состоянии sj должно зависеть только от самого состояния, а не от времени пребывания в нем. Этим свойством обладает только одно распределение – экспоненциальное.

Таким образом, непременное свойство непрерывного марковского процесса – экспоненциальность распределения времени пребывания процесса в каждом из состояний.

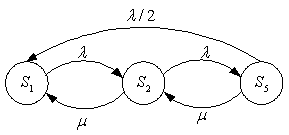

Марковский процесс с непрерывным временем переходов можно задать в виде графа (рис. 1.8.1) или описать системой дифференциальных уравнений.

Для определения финальных вероятностей состояний дифференциальные уравнения преобразуются в систему линейных уравнений.

Рис. 1.8.1 Граф марковского процесса

Иногда марковский процесс с дискретными состояниями, переходы между которыми разрешаются в любой момент времени, называется непрерывной марковской цепью.