- •О. А. Голубчиков

- •Органический практикум

- •Санкт-Петербург

- •Нии химии сПбГу – 2012

- •Оглавление

- •Предисловие

- •1. Общие правила и методы работы

- •1.1. Планирование работ и ведение рабочего журнала

- •1.1.1. Форма ведения записей в лабораторном журнале

- •1.1.2. Пояснения к составлению таблиц

- •1.1.3. План экспериментальной работы. Отчет о выполнении работы

- •1.2. Правила техники безопасности в лаборатории органического синтеза

- •1.2.1. Общие правила работы

- •1.2.2. Правила обращения с ядовитыми и едкими веществами

- •1.2.3. Правила при работе с огнеопасными веществами

- •1.2.4. Правила при работах, которые могут сопровождаться взрывами или выбросами веществ

- •1.2.5. Правила обращения со стеклом

- •1.3. Основные методы выделения и очистки органических соединений

- •1.3.1 Перекристаллизация Принцип метода

- •Подбор растворителя

- •Практика проведения перекристаллизации

- •Обесцвечивание горячих насыщенных растворов

- •Фильтрование с отсасыванием

- •Сушка органических веществ

- •Определение температуры плавления вещества

- •Контрольные вопросы

- •1.3.2. Перегонка органических жидкостей

- •1.3.2. Простая перегонка при атмосферном давлении

- •Перегонка при уменьшенном давлении (под вакуумом)

- •Перегонка с водяным паром

- •Фракционная перегонка и перегонка с дефлегматором

- •Контрольные вопросы

- •1.3.3. Хроматография

- •Газо-жидкостная хроматография

- •Тонкослойная и бумажная хроматография

- •Нуклеофильное замещение у sp3-гибридизованного атома углерода

- •Нуклеофильное замещение у sp2-гибридизованного карбонильного углерода

- •Контрольные вопросы

- •2.1.2. Бромистый изопропил

- •Примечания:

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.1.3. Ацетанилид (метод а)

- •2.1.4. Ацетанилид (метод б)

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.1.5. Ацетилсалициловая кислота (аспирин)

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •Пояснения к синтезу

- •2.2. Электрофильное замещение в ароматическом ряду

- •2.2.1. Основные теоретические положения

- •2.2.2. Нитротолуолы (смесь изомеров)

- •Хроматографическое определение изомерного состава нитротолуолов

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.2.4. Cульфаниловая кислота

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.3. Восстановление нитросоединений

- •2.3.1. Основные теоретические положения

- •Восстановление металлами в присутствии растворов электролитов

- •Восстановление в кислой среде металлами

- •Пути восстановления нитросоединений в зависимости от pH среды Восстановление в кислой среде

- •Восстановление в щелочной среде

- •Восстановление в щелочной среде растворами сульфидов. Селективное восстановление полинитросоединений

- •Определение конца реакции

- •Выделение продуктов реакции

- •Меры предосторожности при работе с ароматическими аминами

- •2.3.2. Анилин

- •Выделение анилина из реакционной смеси

- •2.3.3. Выделение и идентификация аминов

- •Пояснения к синтезу

- •Экстракция органических веществ из водных растворов

- •Контрольные вопросы

- •2.3.4. Мета-Нитроанилин

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.4. Получение и превращения диазосоединений

- •2.4.1. Основные теоретические положения

- •Получение ароматических диазосоединений

- •Механизм диазотирования

- •Факторы, влияющие на скорость диазотирования

- •Контроль диазотирования

- •Формы диазосоединений

- •Превращения диазосоединений Азосочетание

- •Реакции солей диазония с выделением азота

- •2.4.2. Йодбензол

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.4.5. Метилоранж

- •Примечания к синтезу

- •Метиловый оранжевый:

- •2.4.6. Кислотный оранжевый (-нафтолоранж)

- •Азосочетание

- •2.4.7. Резорциновый желтый (тропеолин)

- •Азосочетание

- •2.4.8. Спектрофотометрическое определение содержания красителя в растворе

- •2.4.9. Пояснения к синтезам азокрасителей

- •Контрольные вопросы

- •2.5. Окисление

- •2.5.1. Основные теоретические положения

- •2.5.2. Бензойная кислота (из толуола)

- •Примечание

- •2.5.3. Бензойная кислота (из бензилового спирта)

- •Пояснения к синтезам бензойной кислоты (2.5.2 и 2.5.3)

- •Контрольные вопросы

- •2.5.4. Масляный альдегид (бутаналь)

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •2.5.5. Бензальдегид

- •Пояснения к синтезу

- •Контрольные вопросы

- •3. Синтез гетероциклических соединений

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Бензимидазол

- •Пояснения к синтезу

- •Пояснения к синтезу

- •Хинолин (синтез Скраупа)

- •Пояснения к синтезу

- •Фенилизоиндолизин

- •Пояснения к синтезу

- •Фенотиазин

- •Пояснения к синтезу

- •5,10,15,20-Тетрафенилпорфирины

- •5,10,15,20-Тетрафенилпорфирин

- •Пояснения к синтезу

- •Хроматографическая очистка тетрафенилпорфирина

- •5,10,15, 20-Тетракис(4-нитрофенил)порфирин

- •Пояснения к синтезу

- •5,10,15,20-Тетракис(4-бромфенил)порфирин

- •Приложение

- •Список рекомендуемой литературы

Механизм диазотирования

Выявлено несколько частиц, способных осуществлять первоначальную атаку аминогруппы. Неионизированная молекула азотистой кислоты НОNО является одной из них, однако, наименее энергичной.

В совместных растворах ой и соляной кислот существуют следующие равновесия:

NO2 + H+ HONO |

азотистая кислота, |

HONO + H+ H2ONO+ |

протонированная азотистая кислота, |

H2ONO+ H2O + NO+ |

нитрозокатион, |

NO+ + Cl Cl-NO |

нитрозилхлорид, |

NO+ + NO2 N2O3 |

трехоксид диазота. |

В зависимости от того, какая минеральная кислота применяется для диазотирования и какова ее крепость, изменяются концентрации активных частиц, и та или иная из них становится главной (но не единственной), принимающей участие в реакции.

Реакционная способность отдельных частиц убывает в порядке:

NO+ > H2ONO+ ClNO > N2O3 > HONO

При диазотировании в среде соляной кислоты основным электрофильным реагентом является хлористый нитрозил, а в бромистоводородной кислоте – бромистый нитрозил. Последний образуется в больших концентрациях, чем ClNО, поэтому реакции нитрозирования и диазотирования в бромистоводородной кислоте протекает с большей скоростью.

Самая активная частица – нитрозокатион в ощутимых количествах образуется лишь в концентрированной серной кислоте из нитрозилсерной кислоты:

HOSO2ONO HSO4 + NO+

Использование разбавленной серной кислоты приводит к образованию N2О3.

Механизм диазотирования в солянокислой среде может быть представлен следующим образом:

Факторы, влияющие на скорость диазотирования

Как видно из схемы, лимитирующей стадией в цепи превращений амина в диазосоединение является реакция нитрозирования, т.е. электрофильное замещение водорода в аминогруппе на нитрозогруппу (-NО). В этой реакции амин принимает участие в форме свободного основания, а не в виде соли. Между тем, в водных растворах минеральных кислот ароматические амины образуют соли, и равновесие:

ArNH2 + H3O+ ArNH3+ + H2O

обычно сильно сдвинуто вправо. Однако диазотирование идет только за счет свободного основания ArNH2. Поскольку медленной стадией является реакция электрофильного замещения водорода у азота аминогруппы, скорость диазотирования больше для тех аминов, у которых электронная плотность на атоме азота больше, т.е. выше основность.

Амины, основность которых сильно понижена под действием электроноакцепторных заместителей (например, 2,4-динитроанилин), приходится диазотировать в концентрированной серной кислоте, где, как уже указывалось, действует чрезвычайно активный нитрозокатион. Таким образом, роль кислоты в процессе диазотирования является двоякой. С одной стороны, ее избыток уменьшает концентрацию свободного амина и тем самым замедляет реакцию, а с другой – способствует образованию более энергичного диазотирующего агента. Обычно ускорение, обусловленное увеличением концентрации диазотирующего агента, превосходит то замедление, которое связано с уменьшением концентрации свободного амина.

Необходимость избытка кислоты при диазотировании обусловлена также тем, что в нейтральной среде (в процессе диазотирования кислота расходуется) соль диазония взаимодействует с непрореагировавшим амином; при этом образуются нерастворимые в воде диазоаминосоединения, имеющие вид желтого творожистого осадка:

Ar-N+N·X

+ H2N-Ar![]() Ar-N=N-NH-Ar

+ HX

Ar-N=N-NH-Ar

+ HX

В практике диазотирования берут обычно от 2,5 до 5 моль кислоты на 1 моль амина при теоретически необходимом количестве в 2 моля. Нитрит обычно берут точно в эквимолярном соотношении с амином, так как избыток азотистой кислоты, равно как и недостаток ее, в реакционной смеси приводят к уменьшению выхода получаемого соединения.

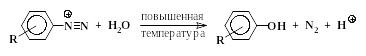

Очень важным фактором при диазотировании является температурный режим. Диазосоединения отличаются очень высокой реакционной способностью, поэтому, как правило, процесс проводится при низкой температуре, чаще всего от 0 до +5 С. Диазотирование – экзотермический процесс. При повышении температуры диазосоединения в водной среде разрушаются с выделением азота и замещением диазогруппы на гидроксил:

Получающиеся оксисоединения могут дальше вступать в реакцию с диазосоединением; это приводит к загрязненным реакционным смесям.

Присутствие в молекуле амина электроноакцепторных заместителей (R = -NO2, -COOH, -SO3H и т.п.) повышает устойчивость солей диазония и позволяет вести диазотирование при более высокой температуре (до +10 С).

Для поддержания низкой температуры в ходе диазотирования реакционный сосуд обычно охлаждают в смеси снега или размельченного льда с водой. Иногда кусочки льда вносят непосредственно в реакционную смесь.

Скорость реакции диазотирования зависит от растворимости амина: если он растворим, то вследствие гомогенности среды процесс идет быстро; малорастворимые амины диазотируются медленно.

Иногда при диазотировании трудно растворимых аминов изменяют порядок смешивания реагентов. Например, сульфаниловая кислота в кислой среде не растворяется, как не растворяется и ее диазосоединение. В этом случае удобно вводить в минеральную кислоту водный раствор натриевой соли сульфаниловой кислоты в смеси с нитритом натрия:

Реакция диазотирования в этом случае успевает пройти в гомогенной среде при смешивании водных растворов I и II.

Большое значение для ускорения реакции диазотирования имеет интенсивное перемешивание реакционной массы.