- •Основные пути содействия занятости населения

- •Цели и инструменты монетарной политики

- •Стабилизация доходов и расходов бюджета, снижение его дефицита, контроль за денежным обращением и валютным курсом остаются основными инструментами в борьбе с инфляцией.

- •Различают финансы хозяйствующих субъектов, населения, государства.

- •Основные выводы:

- •Миграция капитала и рабочей силы

- •Разновидности внешнеторговой политики

- •Основные направления протекционизма:

- •Мировая валютная система

- •Этапы формирования мировой валютной системы

Основные выводы:

1. Для выполнения своих функций государство нуждается в крупных денежных средствах. Сбор таких средств в государственную казну осуществляется с помощью налогов на доходы, имущество и некоторые виды деятельности граждан и фирм. В большинстве стран мира применяется многоканальная система налогообложения, когда сбор доходов осуществляется с помощью многих видов налогов одновременно.

2. Налоги и иные доходы государства расходуются в соответствии с государственным бюджетом. Его разрабатывает и исполняет правительство, а утверждают законодательные органы власти. Структура государственных расходов диктуется потребностями страны, состоянием ее экономики и кругом функций, возложенных обществом на государство.

3. Нередко государству не хватает доходов для осуществления всех расходов, которых от него требует общество. В этом случае возникает дефицит бюджета, и государство вынуждено одалживать деньги. Такое одалживание ведет к возникновению государственных долгов: внутреннего и внешнего. Конечными ответчиками по этим долгам реально являются граждане страны, поскольку именно из их доходов в будущем этот долг и будет погашаться.

№54. Теория и практика налогообложения. Кривая Лаффера.

Мощное воздействие на экономическую динамику оказывают не только расходные, но и доходные механизмы бюджета. Налоги образуют основную долю доходной части государственного и местных бюджетов. Отсюда следует приоритетное внимание любого государства к формированию налоговой системы и налоговой политики. Величина налоговой ставки и общая масса изымаемых в госбюджет ресурсов оказывают непосредственное влияние на динамику социального экономического развития общества.

Налог — это принудительно изымаемые государством или местными властями средства с физических и юридических лиц, необходимые для осуществления государством своих функций. Эти сборы производятся на основе государственного законодательства.

В современных условиях налоги выполняют две основные функции: фискальную и экономическую. Фискальная функция является основной. Используя ее, государство формирует денежные фонды.

Экономическая функция предполагает использование налогов в качестве инструмента перераспределения национального дохода, заинтересованности производителей и предпринимателей в развитии разнообразных видов деятельности по производству товаров и услуг. Используя эту функцию налогов, государство оказывает влияние на реальный процесс производства и инвестирования капитальных вложений.

По платежеспособности и методу взимания налоги подразделяются

на прямые и косвенные.

Прямые налоги непосредственно уплачиваются конкретным плательщиком. Как правило, они прямо пропорциональны платежеспособности.

Косвенные налоги — это обязательные платежи, включенные цену товара или услуги. Значительную часть их образуют акцизы. По использованию налоги подразделяются на общие, поступающие в общую доходную часть бюджета, и специальные (целевые). Они используются строго на определенные цели. Это налоги, например, на продажу бензина, топлива, смазочных масел и др.

В соответствии с государственным устройством и бюджетной структурой налоги подразделяются на федеральные и местные. Совокупность взимаемых в государстве налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также и методов их построения образует налоговую систему. В ней устанавливаются конкретные методы построения и взимания налогов. Принципы, которым должна отвечать налоговая система, были сформулированы еще А. Смитом и включали принципы нейтральности, справедливости и простоты расчета. Эти принципы не утратили своей значимости до настоящего времени.

Нейтральность налоговой системы заключается в обеспечении равных налоговых стандартов для равных налоговых плательщиков. К сожалению, в странах с переходной экономикой этой нейтральности практически не существует. Широкая дифференциация налогов, разнообразие льгот отраслям и фирмам дискредитируют общество и подрывают экономическую стабильность.

Принцип справедливости обеспечивает возможность равноценного изъятия налоговых средств у различных категорий физических и юридических лиц, не ущемляющего интересов каждого плательщика и в то же время обеспечивающего достаточными средствами

бюджетную систему.

Принцип простоты предполагает построение налоговой системы с учетом потребностей общества, возможностей государства и имеющейся базы налогообложения. При этом следует учитывать внутренние и внешние интересы государства и интересы предприятий,

отраслей, регионов и граждан. Это предполагает использование набора функциональных инструментов определения облагаемого дохода, налоговой ставки и величины налога, понятных налогосборщикам и налогоплательщикам.

В странах с федеральным устройством при проектировании налоговой системы широко используется принцип равномерного распределения налогового бремени по отдельным регионам и субъектам Федерации.

Количественно уровень налогового бремени можно представить как отношение суммы налогов на душу населения к платежеспособности дохода, или суммы, оставшейся после уплаты налога к платежеспособности.

Согласно рассуждениям А.Лаффера, чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы корпораций снижает у них стимулы к капиталозатратам, тормозит НТП, замедляет экономический рост.

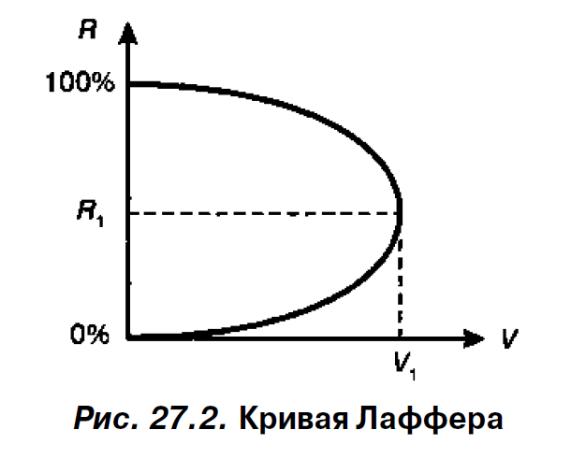

Графическое отображение зависимости между доходами бюджета и динамикой налоговых ставок получило название кривой Лаффера (рис. 27.2).

На рис. 27.2 по оси ординат отложены налоговые ставки R, по оси абсцисс — поступления в бюджет (V). При увеличении ставки налога R доход государства в результате налогообложения V увеличивается.Оптимальный размер ставки (R1) обеспечивает максимальные

п оступления

в государственный бюджет (K1). При

дальнейшем повышении налогов стимулы

к труду и предпринимательству падают,

а при 100%-м налогообложении доход

государства равен нулю, так как никто

не хочет работать, не получая дохода.

оступления

в государственный бюджет (K1). При

дальнейшем повышении налогов стимулы

к труду и предпринимательству падают,

а при 100%-м налогообложении доход

государства равен нулю, так как никто

не хочет работать, не получая дохода.

Повышение или понижение налоговых ставок оказывает тормозящее или стимулирующее воздействие на динамику инвестиций.

Налоговая система любого государства по своей сути не статична, а довольно динамична. Это связано с изменением экономической конъюнктуры, целей и задач экономического роста.

Являясь мощным инструментом финансовой политики, величина налоговой ставки и общая масса изымаемых в государственный бюджет ресурсов оказывают непосредственное влияние на динамику социально-экономического развития общества, в результате чего с течением времени изменяется степень их полезности для общества и государственной власти. Проведение экспертиз и исследований воздействия налоговых систем или отдельных налогов на развитие общественного производства и экономико-политическое состояние основываетсяна дискретном изучении этих воздействий в определенные моменты, и на этой основе делаются выводы о целесообразности и обоснованности каждого конкретного налога. Такие исследования имеют смысл и могут оказаться неплохим инструментом в разработке бюджетных планов в условиях абсолютно стабильного общества.

Интересы общества и государства на практике могут совпадать, а могут значительно различаться, в результате чего уровни заинтересованности в налогах у них также будут различаться. Интересы государства, формально являющиеся отражением интересов общества, на практике значительно отклоняются от них, Поскольку в ходе своего функционирования государство, которое представляет далеко не все общество, а лишь какую-либо его часть, проводит соответствующую интересам этой части политику. Таким образом, потребности в сумме налоговых сборов для общества и государства зачастую различаются, что создает проблему определения "идеальной" суммы налогов, которую необходимо собрать. На каждом этапе своего развития государство определяет величину ресурсов, необходимых для исполнения доходной части бюджета. И здесь на первый план выступает подход к определению налоговой ставки — неправомерное завышение или занижение способны значительно снизить прогнозируемую величину собираемых налогов.

№55. Цели, инстр-ты и виды фискальной политики.

Фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает правительство для воздействия на экономику с помощью изменения величины доходов и/или расходов государственного бюджета. Цель фискальной политики в краткосрочном периоде, направленной на cглаживание циклических колебаний и стабилизацию экономики, - поддержание стабильного уровня совокупного объема выпуска (ВВП), полной занятости ресурсов и стабильного уровня цен. В долгосрочном периоде инструменты фискальной политики могут использоваться для стимулирования экономического роста.

Фискальную политику проводит правительство. Инструменты фискальной политики воздействуют как на совокупный спрос (величину совокупных расходов), так и на совокупное предложение (величину издержек фирм и деловую активность)

Инструментами фискальной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета - государственные закупки; трансферты и налоги. Государственные закупки товаров и услуг и трансферты - это расходы государственного бюджета, а налоги - основной источник доходов бюджета, поэтому фискальную политику называют также бюджетно-налоговой политикой. Изменение величины государственных закупок товаров и услуг в краткосрочном периоде влияет на совокупный спрос, а изменение величины налогов и трансфертов (субсидий) – и на совокупный спрос, и на совокупное предложение. Отличие во влиянии разных инструментов фискальной политики на совокупный спрос состоит в том, что государственные закупки изменяют величину национального дохода и оказывают прямое и непосредственное воздействие на величину совокупных расходов (рост государственных закупок увеличивает совокупный спрос, а их сокращение - уменьшает). А налоги и трансферты означают лишь перераспределение совокупного дохода, и их воздействие на совокупный спрос косвенное - через изменение величины потребительских и инвестиционных расходов. При увеличении социальных трансфертных выплат растет личный доход домохозяйств, а, следовательно, при прочих равных условиях и их располагаемый доход, частью которого являются потребительские расходы. Увеличение субсидий и субвенций, введение льготного инвестиционного кредита и др. расширяют возможности внутреннего финансирования фирм и увеличения производства, что ведет не только к росту инвестиционных расходов, увеличивая совокупный спрос, но и уменьшает издержки фирм на производство единицы продукции, что служит стимулом для роста совокупного предложения. Сокращение транфертов уменьшает и совокупный спрос, и совокупное предложение. Инструменты фискальной политики применяются прежде всего для стабилизации экономики и сглаживания циклических колебаний.

В зависимости от фазы цикла, в которой находится экономика, выделяют два вида фискальной политики:стимулирующую фискальную политику, которая применяется при спаде, направлена на увеличение деловой активности и используется как средство борьбы с безработицей. Ее мерами выступают: увеличение государственных закупок, снижение налогов и увеличение трансфертов. При этом снижение налогов и

увеличение трансфертов фирмам (субсидий) ведет к росту не только совокупного спроса, но и совокупного предложения. Эти

инструменты могут использоваться как средство борьбы одновременно и с безработицей, и с инфляцией.

сдерживающую фискальную политику, которая используется при буме («перегреве» экономики) и направлена на сдерживание деловой активности с целью борьбы с инфляцией. Ее мерами служат: сокращение государственных закупок, увеличение налогов и сокращение трансфертов.

В зависимости от способа воздействия инструментов фискальной политики на экономику различают:

дискреционную фискальную политику, которая представляет собой законодательное официальное изменение правительством величины государственных закупок, налогов и трансфертов с целью стабилизации экономики;

автоматическую (недискреционную) фискальную политику, которая основана на действии встроенных (автоматических) стабилизаторов. Встроенные стабилизаторы - это инструменты, величина которых не меняется, но само аличие которых автоматически стабилизирует экономику, стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая ее при перегреве. К автоматическим стабилизаторам относятся: подоходный налог (включающий налог на доходы домохозяйств и налог на прибыль корпораций); косвенные налоги (в первую очередь, налог на добавленную стоимость); пособия по безработице; пособия по бедности.

Воздействие встроенных стабилизаторов не такое сильное, как мер дискреционной фискальной политики. Они не способны обеспечить полную занятость и стабильность в экономике. Поэтому в развитых странах экономика примерно на 2/3 регулируется с помощью дискреционной фискальной политики и на 1/3 за счет действия встроенных стабилизаторов.

№56. Эк рост: типы, показатели, факторы и последствия.

Под экономическим ростом понимаются долговременные изменения реального объема национального производства, связанные с развитием производительных сил в долгосрочном временном интервале.Если все факторы производства используются полностью и с наибольшей эффективностью (экономика находится на границе своих производственных возможностей), то реальный объем производства достигает своего максимального значения. Это так называемый потенциальный объем производства. Если производственные ресурсы используются недостаточно эффективно или не в полном объеме, то фактическое значение реального объема производства будет меньше потенциального.

Сущность экономического роста состоит в разрешении и воспроизведении на новом уровне основного противоречия экономики: между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. Разрешаться это противоречие может двумя основными способами: во-первых, за счет увеличения производственных возможностей, во-вторых, за счет наиболее эффективного

использования имеющихся производственных возможностей и развития общественных потребностей. Однако на этом процесс не завершается: на каждом новом этапе развития при расширении производственных возможностей не все общественные потребности удовлетворяются.

Развитие производственных возможностей обусловливается не только и не столько количественным ростом общественных потребностей, сколько изменением их структуры, повышением в структуре потребительских предпочтений доли одних потребностей и

уменьшением доли других.Cтремление основных субъектов экономики к экономическому росту существует всегда независимо от того, какой уровень развития достигнут в обществе. Однако реальные условия производства далеко не всегда позволяют реализоваться потенциалу роста. В этих условиях наступает депрессия или экономический спад, которые могут быть обусловлены как внутренними экономическими факторами, так и внешними по отношению к национальной экономике (например, войнами, изменениями внутренней

или международной политики и т. д.).В экономической теории сложилось два основных подхода к трактовке форм проявления экономического роста. Наиболее распространенным выступает понимание экономического роста как итоговой характеристики развития национальной экономики за определенный период, измеряемой либо темпами роста реального объема ВНП (НД), либо темпами увеличения этих показателей в расчете

на душу населения. Необходимость применения того или иного способа измерения экономического роста связывается обычно с задачами исследования. Первый способ измерения экономического роста используется, как правило, при оценке темпов расширения экономического потенциала страны, второй — при анализе динамикиблагосостояния населения или сравнении жизненного уровня в разных странах и регионах.

В настоящее время превалирует второй подход к измерению экономического роста. Под экономическим ростом подразумевается такое развитие национальной экономики, при котором темпы увеличения реального национального дохода превышают темпы роста населения.

Это позволяет рассматривать проблемы роста с позиции жителя страны, а не стороннего наблюдателя. Рассматривая экономический рост с точки зрения интересов всего общества, можно выделить две его основные цели: повышение материального благосостояния населения и поддержание национальной безопасности.

Под факторами экономического роста в экономической теориипонимаются те явления и процессы, которые определяют возможности увеличения реального объема производства, повышения эффективностии качества роста.

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и косвенные факторы. Прямыми называются те, которые непосредственно определяют физическую способность к экономическому росту. Косвенные факторы влияют на возможность превращения этой способности в действительность. Они могут способствовать реализации

потенциала, заложенного в прямых факторах, или ограничивать его.

К прямым относятся пять основных факторов, непосредственно определяющих динамику совокупного производства и предложения: увеличение численности и повышение качества трудовых ресурсов; рост объема и улучшение качественного состава основного капитала; совершенствование технологии и организации производства;

повышение количества и качества вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов; рост предпринимательских способностей в обществе. В состав косвенных входят факторы как предложения, так и спроса и распределения. Косвенными факторами предложения являются: снижение степени монополизации рынков, уменьшение цен на производственные ресурсы; снижение налогов на прибыль; расширение возможности получения кредитов. Если изменения косвенных факторов происходят в обратном направлении (увеличивается степень монополизации рынков, растут налоги и пр.), то экономический рост будет сдерживаться. Так, резкое удорожание производственных ресурсов после либерализации цен в нашей стране явилось одной из причин, стимулирующих промышленные предприятия к снижению реальных объемов производства и занятости.

Факторы спроса определяют возможность реализации растущего объема производства. В числе важнейших можно выделить такие факторы спроса, как рост потребительских, инвестиционных и государственных расходов, расширение экспорта вследствие освоения

новых рынков сбыта или повышения конкурентоспособности продукции страны на мировом рынке. Если динамика спроса отстает от расширения естественного уровня реального объема производства, в экономике наступает ситуация, называемая спадом темпов роста или рецессией роста.

К факторам распределения, оказывающим воздействие на экономический рост, относятся фактически сложившаяся структура распределения производственных ресурсов по отраслям, предприятиям и регионам страны, а также действующий в обществе порядок

р аспределения

доходов между субъектами хозяйственной

деятельности. Эти факторы влияют как

на способность экономической системы

к росту, так и на ее эффективность.

Теоретически могут быть выделены два

основных типа экономического роста:

экстенсивный и интенсивный. Основной

особенностью экстенсивного типа

экономического роста является то, что

расширение

объема материальных благ и услуг

достигается за счет

увеличения

количества применяемых прямых факторов

предложения:

численности

работников, средств труда, земли, сырья,

топливно-энергетических ресурсов и

т.д. При экстенсивном росте сохраняются

постоянные пропорции между темпами

роста реального объема производства и

реальных совокупных издержек на его

создание.

аспределения

доходов между субъектами хозяйственной

деятельности. Эти факторы влияют как

на способность экономической системы

к росту, так и на ее эффективность.

Теоретически могут быть выделены два

основных типа экономического роста:

экстенсивный и интенсивный. Основной

особенностью экстенсивного типа

экономического роста является то, что

расширение

объема материальных благ и услуг

достигается за счет

увеличения

количества применяемых прямых факторов

предложения:

численности

работников, средств труда, земли, сырья,

топливно-энергетических ресурсов и

т.д. При экстенсивном росте сохраняются

постоянные пропорции между темпами

роста реального объема производства и

реальных совокупных издержек на его

создание.

Специфика интенсивного типа экономического роста состоит в том, что расширение производства обеспечивается за счет качественного совершенствования прямых факторов роста: применения прогрессивных технологий, использования рабочей силы, имеющей более высокую квалификации и производительность труда, и т.д. В этом случае темпы роста реальных объемов производства будут превышать темпы изменения совокупных издержек на его производство.

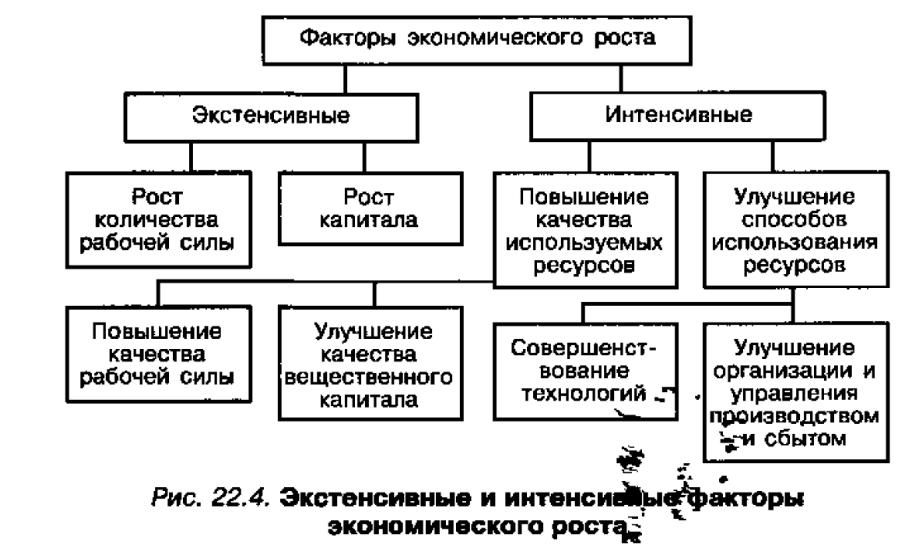

В соответствии с выделением типов экономического роста прямые факторы роста разделяются на две основные группы: экстенсивные и интенсивные. Данное деление представлено на рис. 22.4.В реальной действительности экстенсивный или интенсивный типы экономического роста в чистом виде не существуют. Количественное совершенствование факторов роста, осуществляемое на основе внедрения достижений НТП, всегда требует вложений инвестиций в средства производства или рабочую силу. В свою очередь рост рабочей силы и средств производства сопровождается изменением их качественных характеристик. Поэтому при анализе реального экономического роста, а не его теоретических моделей выделяют преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный типы роста.

Некоторые экономисты считают, что экономический рост не дает желаемого результата, вызывает ряд проблем, не обеспечивает людям харантий для нормальной жизни.

Существуют утверждения, что индустриализация и ^экономический рост рождают такие отрицательные явления современной жизни, как загрязнение, промышленный шум и выбросы, ухудшение облика городов, транспортные заторы и т.д. Все эти издержки экономического роста возникают, поскольку производственный процесс лишь преобразует природные ресурсы, но не утилизирует их полностью. Практически все, что вовлекается в производство, со временем возвращается в окружающую среду в виде отходов. Чем значительнее экономиче ский рост и выше уровень жизни, тем больше отходов должна будет поглотить или попытаться поглотить окружающая среда. В любом уже достигшем благосостояния обществе дальнейший экономический рост может означать только удовлетворение все более несущественных потребностей при возрастании угрозы экологического кризиса.(

Сторонники экономического роста полагают, что он сам по себе решает социально-эконо-

мические проблемы. Однако это утверждение нельзя считать полностью доказанным. Противники экономического роста, в частности, утверждают, что проблема бедности в стране (неравенство в доходах), по существу, явля ется проблемой распределения, а не производства. Для ее решения необходима политическая смелость и воля, а вовсе ,не увеличение общественного продукта.Быстрый рост, особенно лежащее в его основе обнов-ление технологии, порождает беспокойство и неуве-

ренность среди людей. Работники любого уровня опасаются, что накопленные ими профессиональные знания и опыт могут оказаться устаревшими по мере роста технического прогресса.Выдвигается целый ряд аргументов в поль- зу того, хотя эк. рост обеспечивает "ср-ва к жизни"", он не может обеспечить "хорошую жизнь". На протяжении двух столетий развития технического прогресса люди постепенно утратили эстетическое и чувственное удовлетворение от работы. Экономический рост предполагает индустриализацию и массовое производство, которые не имеют творческого характера, не приносят удовлетворения работающим, а также отвлекают их от принятия жизненно важных решений.Однако многие экономисты выступают в защиту экономическогороста как важной общественной цели, направленной на решение со-циально-экономических проблем для блага человека. Об этом свидетельствуют следующие доводы. Именно экономический рост является основным условием материального изобилия и повышения уровня жизни людей. Экономический рост смжчает противоречия между неограниченными потребностями и скудными ресурсами. В условиях экономического роста выбор социальных целей ведет к меньшим противоречиям между различными группами населения. Имеется возможность одновременно модернизировать военно-промышленный • комплекс, поддерживать инфраструктуру на данном уровне, осуществлять программы помощи престарелым, больным и бедным, совершенствовать систему образования и здравоохранения и другие отрасли социальной сферы, повышая при этом личные доходы населения.Связь экономического роста с состоянием ок-ужающеи среды слишком преувеличена. На деле эти проблемы можно отделить друг от друга. Если общество совсем откажется от экономического роста, сохраняя ВНП на постоянном уровне, ему все же придется выбирать между различными структурами производства, и этот выбор будет влиять на состояние окружающей среды и качество жизни. При этом следует определить, сохранять ли естественную красоту леса или вырубить его на дрова. Если лес будет вырублен, необходимо решить, каким образом использовать древесину: на строительство домов илив других целях.Загрязнение является побочным явлением, но в большей степени это результат неправильного ценообразования, а именно: значительная часть естественных ресурсов (реки, озера, океаны, воздух) рассматривается как "общая собственность", не имеющая цены. От того, что эти ресурсы используются самым интенсивным образом, ухудшается их состояние. Используя терминологию из предыдущих глав, можно сказать, что загрязнение окружающей среды является примером побочного результата или издержек перелива.

Решение этой проблемы возможно при введении законодательных ограничений или особых налогов ("платы за стоки"), чтобы компенсировать пороки системы ценообразования и предотвратить нера ционалыюе использование естественных ресурсов. Конечно же, существуют серьезные проблемы с загрязнением окружающей среды, однако решить их можно не столько офаничением экономического роста, сколько офаничением именно загрязнения.

Экономический рост - .ло реальный способ достичьсправедливого распределения доходов в обществе. В результате экономического роста повышается общий уровень доходов, который является основным средством улучшения экономического положения низкооплачиваемых многосемейных фа-ждан. Отказ от экономического роста означал бы для бедных утрату всякой возможности улучшить свое материальное положение.

Экономический рост оказывает благотворное влияние на человеческие ценности. Например,экономический рост всегда сопровождался сокращением доли заявок в конвейерном производстве. Обновление оборудования, как правило, снижает напряженность труда и вероятность несчастных случаев. Кондиционированные современные помещения куда более удобны, -чем душные фабричные цехи тгрошлого. Нельзя согласиться с тем, что замедление или прекращение экономического роста ослабляет стремление людей к материальным ценностям и уменьшает их отчуждение от производства. Скорее, результаты будут обратные. Самые громкие протесты против погони за наживой раздаются как раз в тех странах и среди тех фупп населения, где в настоящее время уровень благосостояния наиболее высок. Таким образом, экономический рост дает возможность все большему числу людей тратить время на образование, размышления и самореализацию, увеличивать расходы на поддержание здоровья, отдых, благополучие семьи. -

№57. Формы международ эк связей. Вывоз капитала и миграция раб силы.

Внешняя торговля — важнейшая форма международных экономических отношений; наряду с международным производственным, научно-техническим и другими формами (подготовка кадров, туризм и т.д.) сотрудничество.

Основные формы международного производственного сотрудничества:• совместная координация производства и сбыта на основе специализации и кооперирования;

• совместное владение предприятиями (совместные предприятия);• подрядное строительство;• научно-техническое сотрудничество (создание общих научно-исследовательских центров, совместные эксперименты в области техники).

Рассмотрим, каким образом производственные факторы - капитал и рабочая сила - приобретают глобальный характер и как новые организационно-экономические отношения объединяют хозяйственную деятельность разных стран.