- •Современный русский язык

- •1. Язык как многоуровневая система. Язык и речь.

- •2. Понятие о современном русском литературном языке (термины «русский», «литературный», «современный»).

- •3. Языковая норма, ее признаки. Причины изменения норм

- •4. Слово как основная номинативная единица языка. Типы лексических значений. Виды переносных значений.

- •5. Компонентная структура лексического значения. Сема. Коннотация.

- •6. Полисемия и омонимия, их разграничения. Виды омонимов. Паронимы.

- •7. Синонимы и антонимы, их типы. Родовидовые отношения между словами (гипонимы и гиперонимы).

- •8. Узуальные и не узуальные словосочетания. Типы фразеологизмов (сращения, единства, сочетания, выражения). Трансформация фразеологизмов в медиаречи.

- •9. Исторические изменения в лексики. Типы заимствованных слов.

- •10. Лексика активного и пассивного словарного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы, окказионализмы)

- •11. Социальная дифференциация лексики. Слова ограниченного использования в медиаречи.

- •12. Нейтральная и стилистически окрашенная лексика

- •13. Лексикография. Типы словарей (характеристика словарной статьи). Система стилистических помет в словаре.

- •14. Морфемика. Классификация морфем, их экспрессивно- стилистические функции

- •15. Словообразование. Способы русского словообразования (морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический, лексико-семантический). Продуктивные модели современного словообразования.

- •16. Правила и принципы русской орфографии (морфологический, фонетический, исторический, дифференцирующий).

- •17. Морфология как грамматика слова. Грамматическая техника и грамматическая семантика. Служебные и знаменательные слова.

- •18. Имя существительное (его разряды; категории рода, числа, падежа). Грамматическая семантика падежей имени существительного.

- •19. Имя прилагательное (его разряды; склонение; полная и краткая форма, степени сравнения).

- •20. Грамматическая категория числа. Имя числительное (его разряды; склонение составных числительных).

- •21. Особое положение местоимения в ряду частей речи. Разряды и речевые типы местоимений. Прономинализация.

- •22. Наречие; его виды по словообразовательной структуре. Типы наречий по значению, синтаксические функции наречия.

- •23. Категория состояния, грамматическая и синтаксическая специфика этого класса слов. Переход одних частей речи в другие.

- •24. Глагол и его категории. Морфология вида, времени, наклонения. Залог глагола, его синтаксическое значение.

- •25. Взаимозаменяемость глагольных форм лица, вида, времени, наклонения. Их коммуникативно-стилистические возможности.

- •26. Причастие как именная форма глагола; его синтаксические категории, функции. Отношение причастия к имени прилагательному.

- •27. Деепричастие: его синтаксические категории, функции. Отношение деепричастия к наречию.

- •28. Служебные слова (общая характеристика). Междометия как особая группа слов, их функции в предложении.

- •29. Предлоги, их виды (первообразные, отыменные, отглагольные предлоги). Синтаксические функции предлогов.

- •30. Союзы, их виды (конкретизаторы, корреляты; простые и составные союзы, двухместные союзы). Союзные слова. Синтаксические функции союзов и союзных слов.

- •31. Частицы, их виды (первообразные и непервообразные, формообразующие, отрицательные и вопросительные, модальные частицы). Функции частиц. Частицы (происхождение)

- •32. Понятие словоформы и словосочетания как строевых номинативных единиц предложения. Грамматическое значение словоформы.

- •33. Словосочетание и его разряды по структуре, по главному слову, по характеру отношений между словами. Типы связи в словосочетаниях.

- •34. Активные процессы в области синтаксиса словосочетаний: опрощение, переразложение, аналогия; явление синтаксического аналитизма.

- •35. Понятие предложения как коммуникативной единицы языка. Категория предикативности как совокупность значений времени, модальности и лица.

- •36. Предикативный и номинативный минимум предложения. Понятие структурной схемы предложения.

- •37. Лексико-синтаксические средства выражения модальности. Вводные и вводно-модальные слова.

- •38. Высказывание как единица речи. Модальная рамка высказывания, понятие пресуппозиции.

- •39. Типы предложений по цели высказывания, их морфолого-синтаксические формы и разновидности. Перформативные предложения. Автореферентные и перформативные высказывания.

- •40. Принципы русской пунктуации (грамматический, смысловой, интонационный). Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах.

7. Синонимы и антонимы, их типы. Родовидовые отношения между словами (гипонимы и гиперонимы).

Синонимы - это слова, различные по звучанию, оформлению, но тождественные или близкие по значению.

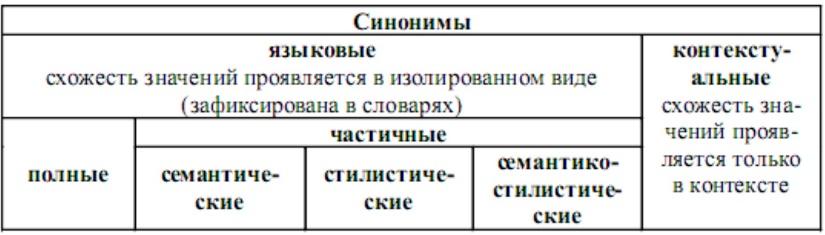

По закрепленности в языке выделяют языковые, или узуальные (от лат. usus - обычай), и контекстуальные, или окказиональные (от лат. occasionalis - случайный) синонимы.

Языковые синонимы можно разделить на:

1. Полные (абсолютные, дублетные) - полностью совпадают по своим значениям и характерной сочетаемости. Наибольшее количество таких слов приходится на долю научной терминологии. Чаще всего это исконно русский и заимствованный термины: алфавит - азбука, лингвистика - языкознание, фрикативный-щелевой, орфография - правописание; голкипер - вратарь, гиппопотам - бегемот, аллигатор - крокодил.

Различия, однако, могут быть и между ними. Ср.: азбука Морзе, но не алфавит Морзе.

2. Частичные (относительные) - слова, которые частично совпадают по значению и употреблению. По качеству различий частичные синонимы делятся на:

- семантические (идеографические, понятийные) - выражают общее понятие, но вместе с тем отличаются определенными элементами своих значений: узкий ('небольшой в ширину': узкая полоска) - тесный ('недостаточный, небольшой по пространству': тесная квартира) -тонкий ('небольшой в обхвате, по толщине': тонкий слой); ключ ('источник, из которого вода выходит с напором, силой') -родник ('источник, из которого вода просачивается на поверхность земли');

- стилистические - различаются стилистической окраской: глаза, очи, зенки; красть, умыкать, уводить, утащить, стащить, слямзить, стырить; убегать, удирать, драпать, смываться;

- семантико-стилистические - отличаются и оттенками значений, и стилистической окраской: говорить (нейтр.) - тараторить ('говорить быстро', разг.); ссора - перепалка, перебранка ('крикливая ссора из-за пустяка', разг.).

Контекстуальные синонимы употребляются в авторской речи, индивидуальны, характерны для художественных текстов, таких синонимов нет в словарях. Например: в предложении Вышла румяная девка и стукнула на стол самовар (Горький) слово стукнула выступает синонимом к слову поставила, хотя в общелитературном языке эти слова синонимами не являются.

Синонимический ряд - исторически сложившаяся группа слов, объединенная системными синонимическими отношениями. В синонимический ряд могут войти не только слова литературного языка, но и просторечия, разговорная и диалектная лексика. Слова в ряду выстраиваются по убыванию или нарастанию признака. Стилистически окрашенное слово следует за нейтральным. Главное место в синонимическом ряду занимает доминанта. Доминанта открывает синонимический ряд, в ней сосредоточено самое важное значение всей группы. Доминанта стилистически нейтральна, не имеет эмоциональной окраски. Например:

Легкий - нетрудный, простой, элементарный, немудреный, нехитрый, пустяковый, пустой, плевый.

Возникновение в языке синонимов обусловлено рядом причин:

- стремление человека найти в предмете или явлении действительности какие-то новые черты и обозначить их новым словом;

- заимствование;

- в различных стилях речи один и тот же предмет, одно и то же явление может быть названо по-разному.

Одним из источников возникновения синонимии являются табу. Табу - первоначально, в первобытном обществе, система запретов на совершение определенных действий, употребление каких-либо предметов, произнесение слов, нарушение которых карается сверхъестественными силами. Например, идя на охоту, не называли животное, на которое будут охотиться, чтобы злые духи не подслушали и не лишили удачи (вместо лось говорили сохатый, вместо медведь - косолапый и т. д.). Не произносили слова домовой, говорили: хозяин. Так рождались синонимы к словам, так появились и загадки.

Роль синонимов в речи исключительно велика: они помогают избежать ненужных повторений одного и того же слова (тавтологии), точнее передают мысли.

Эвфемизмы (слова-заменители) - явление, связанное с использованием синонимии. Эвфемизмы используются вместо неприятных или неприличных в данной речевой ситуации прямых названий: полный вместо толстый, ошибаться вместо врать, задерживаться вместо опаздывать, в почтенном возрасте вместо старый, неумный вместо дурак, пользоваться носовым платком вместо сморкаться, а также с целью ухода от прямых названий, цензурного запрета: хранилище № 1 (о радиоактивных отходах).

Антонимы - это слова одной и той же части речи с противоположным значением.

Противопоставляться могут только соотносимые явления, в основу которых положен один и тот же общий признак. Так, светлый является антонимом к темному по признаку цвета; красивый - антонимом к безобразному по признаку красоты.

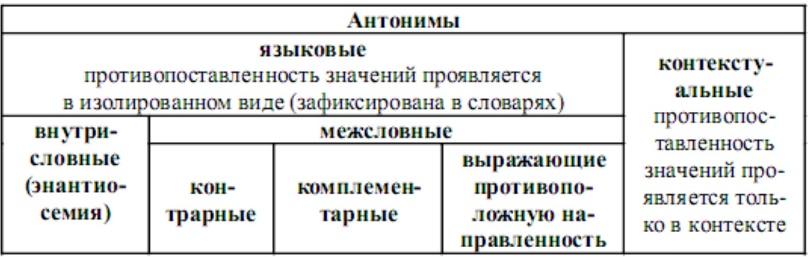

По закрепленности в языке выделяют языковые, или узуальные, и контекстуальные антонимы.

Языковые антонимы можно разделить на:

1. Внутрисловные - противопоставление значений внутри одного слова. Явление энантиосемии (совмещение в одном слове двух противоположных значений): одалживать - 'взять в долг' (одалживать у Кати) и 'дать в долг' (одалживать Кате); просмотреть - 'увидеть' (просмотреть всю работу) и 'не увидеть' (просмотреть две ошибки); залечивать - 'вылечить' (залечить рану) и 'слишком много и ненужно лечить' (Залечили тебя там). Более распространенной является речевая энантиосемия: «Ох, и умен!» (т. е. 'глуп'); «Ну и чистый!» (т. е. 'грязный').

2. Межсловные. По качеству противопоставления межсловные антонимы делятся на:

- контрарные (градуальные, противоположные) - образуют градуальную (ступенчатую) оппозицию, которая отражает постепенное изменение качества, свойства, признака.

- комплементарные (дополнительные) - образуют только двучленные оппозиции, отрицание одного означает утверждение другого: война - мир (если не мир, то война), жизнь -смерть, есть - нет, можно - нельзя, мужчина - женщина; между комплементарными антонимами не должно быть среднего члена;

Жизнь иногда стирает эту классификацию: И нельзя и можно; И да, и нет; Ни жить ни умереть не дают; Он не совсем здоров; Это было полуправдой. Однако такие примеры рассматриваются как аномалии.

- антонимы, выражающие противоположную направленность действий, свойств и признаков: входить - выходить, подниматься - опускаться, одеваться - раздеваться, ускорять - замедлять, восход - заход, сборка - разборка, увеличение - уменьшение; законный - противозаконный, вперед - назад.

В контекстуальных антонимах противопоставленность значений проявляется только в контексте: блеск - нищета, работать - лежать, веселый - несчастный. Ср.: Они сошлись. Вода и пламень, стихи и проза, лед и камень не столь различны меж собой (Пушкин).

Употребление антонимов делает речь более выразительной. В художественном стиле антонимы часто используют для создания таких фигур, как антитеза и оксюморон.

Антитеза противопоставляет разные объекты: Дома новы, но предрассудки стары (Грибоедов), оксюморон приписывает противоположные (несовместимые) качества одному предмету или явлению: женатый холостяк; и нельзя и можно; и хочется и колется.

Гипо́ним (греч. ὑπό — под, внизу + όνομα — имя) — понятие, выражающее частную сущность по отношению к другому, более общему понятию.

Гиперо́ним (Ὑπερ — сверх-) — слово с более широким значением, выражающее общее, родовое понятие, название класса (множества) предметов (свойств, признаков).

Гипероним (в лингвистике) — понятие в отношении к другому понятию, выражающее более общую сущность. В отношении некоторого множества объектов гиперонимом является понятие, отражающее надмножество к исходному. Гипероним является результатом логической операции обобщения. Тогда как гипоним — ограничения.

Примеры:

Термин «зверь» является гиперонимом по отношению к термину «собака», а термин «собака» в свою очередь — гипероним по отношению к термину «бульдог». И наоборот — термин «бульдог» — гипоним по отношению к термину «собака», а «собака» — гипоним по отношению к термину «зверь».