Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса. Выпуск №7. Ч 1

.pdf

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 331

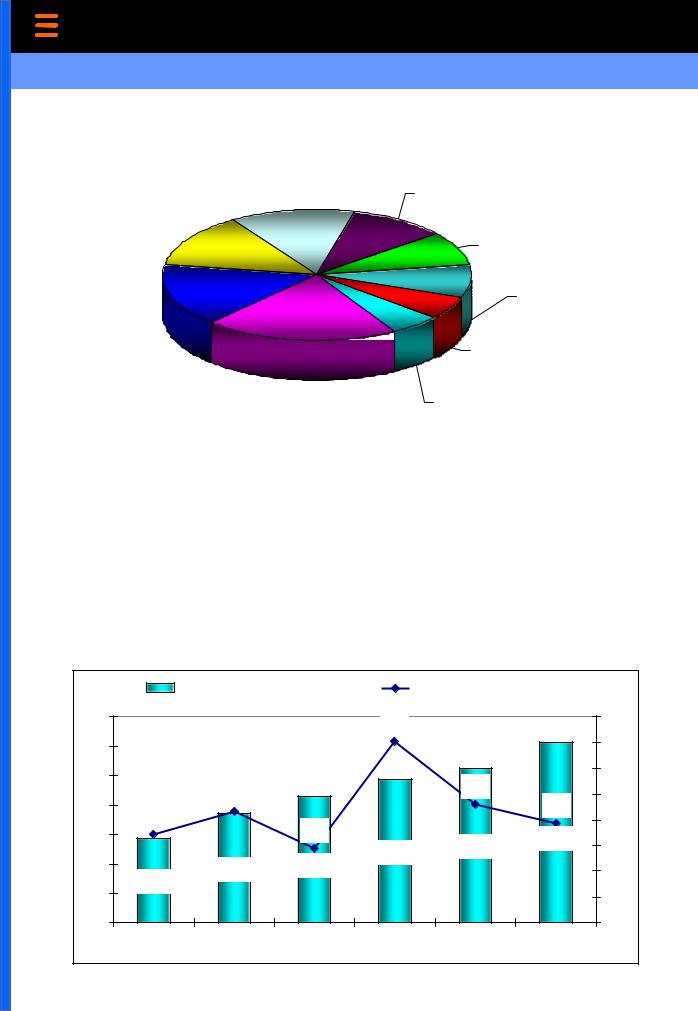

ры (ЮНЕСКО), по данным на 2010 год (опубликованным в 2012 году), Россия занимает 32 место по уровню национальных расходов на НИОКР (рис. 1) [2].

|

Германия |

Франция |

|

|

2,82 |

||

США |

2,25 |

||

|

|||

|

|

||

2,90 |

|

Канада |

|

|

|

1,80 |

|

|

|

Великобритан |

|

|

|

ия |

|

Япония |

|

1,76 |

|

|

Италия |

||

3,36 |

|

||

|

1,26 |

||

|

|

||

|

Израиль |

Россия |

|

|

4,40 |

1,16 |

Рис. 1 Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в % к ВВП

Главной причиной такого положения дел часто называют отсутствие господдержки инноваций (хотя с 2006 года в России действует система их налогового поощрения). Многие государства сокращают налогообложение для предприятий, вкладывающих средства в усовершенствование производства и высокие технологии.

Финансирование научных исследований и разработок из федерального бюджета не достигают даже 1,5% от ВВП. А если рассматривать в целом долю расходов на НИОКР, то, начав расти в 2009 г. (1,25% от ВВП), они снижались, упав в 2011 г. до

1,06% к ВВП (рис.2) [3; 4].

|

|

Внутр. затраты на НИОКР |

|

в % кВВП |

|

|

|

700 |

|

|

|

1,25 |

|

|

1,30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

600 |

|

|

|

|

|

|

1,25 |

500 |

|

|

|

|

|

|

1,20 |

|

|

|

|

1,13 |

|

|

|

|

|

1,12 |

|

|

|

1,15 |

|

400 |

|

|

|

|

1,09 |

||

1,07 |

|

|

|

|

1,10 |

||

|

|

1,04 |

|

|

|

||

300 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

523,38 |

610,43 |

1,05 |

||

|

|

|

485,83 |

||||

|

|

|

|

|

|||

200 |

|

|

431,07 |

|

|

|

|

288,81 |

371,08 |

|

|

|

1,00 |

||

100 |

|

|

|

|

|

0,95 |

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

0,90 |

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

|

|

А |

|

|

А |

|

|

Стр. 332 |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2 Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в фактиче- |

|||||||

ски действовавших ценах, млрд. руб.; %) |

|

|

|

|

|||

|

|

Внутр. затраты на НИОКР |

|

в % кВВП |

|

|

|

700 |

|

|

|

1,25 |

|

|

1,30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

600 |

|

|

|

|

|

|

1,25 |

500 |

|

|

|

|

|

|

1,20 |

|

|

|

|

1,13 |

|

|

|

|

|

1,12 |

|

|

|

1,15 |

|

400 |

|

|

|

|

1,09 |

||

1,07 |

|

|

|

|

1,10 |

||

|

|

1,04 |

|

|

|

||

300 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

523,38 |

610,43 |

1,05 |

||

|

|

|

485,83 |

||||

|

|

|

|

|

|||

200 |

|

|

431,07 |

|

|

|

|

288,81 |

371,08 |

|

|

|

1,00 |

||

100 |

|

|

|

|

|

0,95 |

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

0,90 |

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

Важной характеристикой инновационной активности экономики считается динамика торговли технологиями, международный обмен которыми свидетельствует об участии страны в мировом инновационном процессе. В 2010 году по ряду позиций наблюдался некоторый рост общего числа соглашений и их стоимости, как в отношении экспорта, так и при импорте технологий [5]. Однако сальдо платежей по технологиям остаётся отрицательным по многим развитым странам. Иными словами, Россия постоянно снижает величину своего экспорта наиболее наукоёмких технологий. Это является ещё одним следствием неудовлетворительной динамики на- учно-технологического потенциала.

Повышение уровня экономической безопасности страны и стабильное его поддержание непосредственно связано с повышением конкурентоспособности отечественной экономики на основе технологической модернизации в области системного развертывания инновационных процессов. Необходимо выявить сильные и слабые стороны для развития инновационной системы РФ (табл. 1) [6].

Таким образом, важнейшим условием обеспечения экономической безопасности является совершенствование экономической политики государства. Для этого необходимо реализовать ряд долгосрочных и системных мероприятий, ориентированных на укрепление экономической безопасности страны.

|

|

А |

А |

|

|

|

|

|

|

Стр. 333 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1.Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы |

||

|

|

для развития инновационной системы России. |

||

|

|

|

|

|

|

|

Потенциалсистемыобразования |

|

|

|

Сильныесто- |

Сохранившиесянаучныешколы |

|

|

|

Большойвнутреннийрынок |

|

|

|

|

роны |

Большиевоенныезакупки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уровеньбазовыхтехнологий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ухудшениеситуациивсектореобразования |

|

|

|

|

Низкий уровень государственных затратнаНИОКР и низкий уровеньре- |

|

|

|

|

зультативностигосударственныхНИОКР |

|

|

|

|

Плохоработаетинфраструктурадлякоммерциализации |

|

|

|

|

Низкийуровеньпредпринимательскойактивности |

|

|

|

|

Низкаяэффективностьгосударственныхзакупок, вт.ч., винфраструктур- |

|

|

|

|

ных секторах, всекторах обороныи космоса |

|

|

|

Слабыесто- |

Устаревшиестандартыинеэффективноетехническоерегулирование |

|

|

|

роны |

Барьерывсфере«оборота» интеллектуальнойсобственности |

|

|

|

|

Низкийуровеньразвитияключевыхрегиональныхинновационныхкласте- |

|

|

|

|

ров |

|

|

|

|

Низкаяинновационнаяактивностьвотраслях экономикичерезадаптацию |

|

|

|

|

зарубежныхтехнологийиразработкусобственных |

|

|

|

|

Низкий уровень иностранныхинвестиций вРоссии всектореНИОКР |

|

|

|

|

Низкаяэффективностьгосударственнойполитикивобластинауки, |

|

|

|

|

технологииинноваций |

|

|

|

|

Спроснаинновации винфраструктурныхисоциальных секторах вРоссии |

|

|

|

|

Потенциальныйспроснаинновациивоборонномсекторе |

|

|

|

|

Глобальнаядоступностьзнанийитехнологий |

|

|

|

|

Увеличениемобильностиисследователейизразвивающихсястран |

|

|

|

|

Глобальноераспространениемеждународныхстандартовитехнического |

|

|

|

Возможности |

регулирования |

|

|

|

УвеличениедолиНИОКРтранснациональныхкомпанийвразныхстранах |

|

||

|

|

Расширениеиповышениедоступностизарубежныхрынковдляроссийских |

|

|

|

|

компаний |

|

|

|

|

Административные и политические возможности для реализации амбициоз- |

|

|

|

|

ной и комплексной программы повышения конкурентоспособности инно- |

|

|

|

|

вационнойсистемыРоссии |

|

|

|

|

Усилениеконкуренциимеждуинновационнымисистемами |

|

|

|

|

Замораживаниетекущейструктурыэкономики(текущийпортфельсекто- |

|

|

|

|

ров) |

|

|

|

Угрозы |

Расширениевозможностейдляиммиграциироссийскихпрофессионалови |

|

|

|

|

усилениеконкуренциизачеловеческиересурсы |

|

|

|

|

Потерянаучнойграмотностинаселения, лженаука |

|

|

|

|

Низкийуровеньпривлекательностикарьерыученогоиинженера |

|

|

Литература:

1. Российская экономика в 2010 г.//Тенденции и перспективы. Вып. 32. М.: Институт Гайдара, 2011.

А А

Стр. 334

О предмете и системе финансового права

Феденькова Анна Игоревна, Вятский Государственный Гуманитарный Университет, г. Киров

Секция: Юриспруденция

Статья посвящена исследованию актуального и принципиального вопроса о предмете и системе финансового права.

Среди направлений научного исследования в финансовом праве продолжают оставаться актуальными вопросы, как предмет и система финансового права.

Вопрос о предмете является важнейшим для любого крупного раздела права, претендующего на самостоятельность в рамках правовой системы государства, и решение вопроса о предмете финансового права предопределяет существование научного направления в юриспруденции.

В то же время разрешение вопроса о предмете финансового права имеет важное практическое значение. Право – это регулятор общественных отношений, который может эффективно воздействовать на общественные отношения, если правильно применять механизм правового регулирования, в том числе в части выбора объекта регулирования.

Точка зрения, что финансовое право есть производная от категории «финансовая деятельность государства», является распространенной и подтверждается фактами. Влияние на дискуссию о предмете финансового права оказывает современная практика государственных органов в сфере финансов и финансового нормотворческого регулирования. В центре современного российского финансового права находится деятельность Российской Федерации, которая является абсолютным доминирующим фактором, формирующим предмет и систему отрасли финансового права.

С другой стороны, состав общественных отношений, составляющих предмет финансового права, включает в себя не только отношения, возникающие в связи с финансовой деятельностью государства. Однако вряд ли обоснованным является и включение в предмет финансового права всей совокупности финансовых отношений публичного и частного характера, часть которых входит в предмет гражданского права или иных разделов российского права. Так, доктрина О.Н. Горбуновой, изложенная в предложениях к закону о финансах, предполагает включение в особенную часть закона о финансах разделы о финансах хозяйствующих субъектов и о ценах и ценообразовании. Указанное обстоятельство нисколько не ставит под сомнение ценность самой идеи закона о финансах, в том числе как одного из правовых оснований финансового права.

Таким образом, во многом современные системные проблемы в финансовом праве обусловлены отличием научных представлений и практики регулирования в

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 335

финансовой сфере, т.е. проблемы определения категорий «предмет» и «система» в науке финансового права имеют источником то, что науке трудно идти в ногу с практикой, объяснять или искать научное обоснование отдельным фактам и событиям в сфере практической деятельности по регулированию финансовых отношений со стороны государства.

Правовое содержание категории финансов неоднократно было предметом исследования ведущих ученых-юристов. Юридическое понимание категории «финансы» было сформулировано С.Д. Цыпкиным, который писал, что финансы представляют собой систему относительно обособленных экономических отношений (бюджетных, налоговых, кредитных и иных), посредством которых происходит планомерное распределение общественного продукта и национального дохода путем образования и использования фондов денежных средств для нужд расширенного воспроизводства и удовлетворения других общественных потребностей. Результатом дальнейших исследований этой категории была скорее философская, нежели правовая трактовка категории финансов. Так, Г.В. Петрова говорит, что финансовые отношения объективны, они существуют независимо от воли и сознания людей, поскольку обусловлены потребностями общества в денежном обращении. А О.Н. Горбунова пишет, что финансы пронизывают все стороны общественной и государственной жизни и никакой вопрос управления не может быть решен без разрешения связанных с ним финансовых проблем. Данное обстоятельство говорит о том, что категория «финансы» не может быть основой для формирования предмета и системы финансового права.

Все попытки выявить финансово-правовое содержание категории «финансовая система» наталкиваются на принципиальное методологическое ограничение – необходимость разделения финансовой системы на составляющие, в основе которого должен быть какой-либо юридический признак. Это приводит к тому, что встают такие задачи, как выяснение соотношения финансовой системы государства и финансовой системы России или разделение финансовой системы на подсистемы публичных и частных финансов. С учетом специфики этой экономической категории зафиксировать правовыми средствами разделение финансов на составляющие проблематично. Возможно, ограничением на разделение финансовой системы на составляющие обусловлено и то, что по вопросу о составе финансовой системы наблюдается наиболее широкий разброс мнений.

В современных условиях удобно взять за отправную точку понятие финансовой деятельности государства для определения системы финансового права. При этом применяемый в данном случае термин «государство» должен учитывать специфику государственного устройства и организацию власти.

Границы участия государства в регулировании финансовой сферы оказывают влияние как минимум на правовое содержание финансовых правоотношений, но и возможно на состав конкретных правоотношений, входящих в предмет финансового права. С другой стороны, представляется, что при решении фундаментальных научных вопросов быстротечность и изменчивость практики не должны влиять на пред-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 336

мет и результат научного исследования. Следовательно, внутри финансового права имеет место конфликт, в основе которого лежит различие практики деятельности государства и научных представлений о предмете и границах финансового права.

Кроме того, деятельность государства, в том числе финансовая, направлена на максимально быстрое и эффективное решение возникающих вопросов, что предполагает доступность к широкому арсеналу правовых и фактических действий. Следовательно, о стабильности норм в финансовом регулировании говорить не приходится, и поэтому формировать предмет или систему финансового права нецелесообразно.

Предмет финансового права во многом определяет систему финансового права, поэтому можно определить структуру особенной части финансового права следующим образом: 1) подотрасли и институты, регулирующие порядок формирования, распределения и использования «властных» бюджетов; 2) институты, регулирующие вопросы стабильности финансовой системы; 3) институты, регулирующие вопросы, направленные на обеспечение выполнения социальных функций и эффективное управление и контроль в сфере финансов. Предлагаемая классификация может быть с одинаковым успехом применена к современной российской системе.

Эта классификация финансовых правоотношений и системы национального финансового права не перестанет быть актуальной, даже если произойдет замена понятия властных финансов на понятие публичных финансов.

Литература:

1.Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М.: Профобразование, 2003.; 2.Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права. М.: РАП;

Эксмо, 2008.; 3.Петрова Г.В. Финансовое право. М.: Велби, 2006.;

4.Соколова Э.Д. Теоретические и правовые основы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. М.: Юриспруденция, 2007.; 5.Худяков А.И. Дискуссионные вопросы предмета финансового права // Финансовое право. 2009. N 3 // СПС "КонсультантПлюс".

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 337

Структура интеллекта групп разной социальной направленности

Фетисова Светлана Николаевна, студент, Дальневосточный Федеральный Университет, г. Владивосток

Секция: Психология и педагогика

Учитывая современные условия развития общества, изучение интеллекта является одним из приоритетных направлений. Во-первых, интеллектуальные способности людей являются существенным резервом человеческой цивилизации: их актуализация может резко повысить качество любых общественных реформ. Вовторых, одним из решающих факторов экономического развития в современных условиях оказывается интеллектуальное производство, а важнейшей формой собственности – интеллектуальная. В-третьих, интеллектуальное творчество, будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием личной свободы людей, выступает в качестве социального механизма, противостоящего регрессивным линиям в развитии общества. В-четвертых, только работа интеллекта может обеспечить возможность появления нового знания [6], [9].

В нашем исследовании мы делаем акцент на структурно-содержательных элементах интеллекта, подвергая многостороннему анализу интеллект студентов двух групп социономической направленности, выделяемых Дж. Голландом.

Целью данной работы является выявление сходства и различия в структурносодержательных элементах интеллекта у студентов социономической направленности, обучающихся по направлению «психология» и «управление персоналом».

Для достижения поставленных целей были изучены 2 студенческие группы Дальневосточного Федерального Университета специальностей: «психология» (13 человек) и «управление персоналом» (16 человек). Обе группы на момент изучения обучались на первом курсе во время осеннего семестра 2012 года.

Для данного исследования был выбран Универсальный Интеллектуальный Тест (УИТ CПЧ-А). Данная методика включает в себя 11 субтестов, направленных на выявление уровня развития разных структурных элементов интеллекта.

Была сформулирована рабочая гипотеза исследования: существуют различия в выраженности уровня структурных компонентов интеллекта у студентов социономической направленности, обучающихся по направлению «психология» и «управление персоналом».

Термин «интеллект» не имеет общепризнанного определения. Каждый теоретик, занимающийся разработкой этой проблемы, определяет его по-своему. Вот только некоторые из них:

- способность мышления, рационального познания [2];

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 338

-способность к познанию и эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач [4];

-способность, определяющая общую успешность адаптации человека к новым ситуациям посредством решения задач во внутреннем плане действия при доминирующей роли сознания над бессознательным [8].

Основным критерием выделения интеллекта как самостоятельной реальности является его функция в регуляции поведения. Когда говорят об интеллекте как некоторой способности, то в первую очередь опираются на его адаптационное значение для человека и высших животных. Интеллект, как полагал В. Штерн, есть некоторая общая способность приспособления к новым жизненным условиям. Приспособительный акт (по Штерну) — это решение жизненной задачи, осуществленной посредством действия с мысленным («ментальным») эквивалентом объекта, посредством «действия в уме». Благодаря этому решение некоторой проблемы субъект осуществляет здесь и теперь без внешних поведенческих проб, правильно и одноразово; пробы, проверка гипотез осуществляются во «внутреннем плане действия» [3].

Любой интеллектуальный акт предполагает активность субъекта и наличие саморегуляции при его выполнении. По мнению М.К. Акимовой, основой интеллекта является именно умственная активность, в то время как саморегуляция лишь обеспечивает необходимый для решения задачи уровень активности.

Во взгляде на природу интеллекта как на способность содержится рациональное зерно. Оно становится заметным, если взглянуть на эту проблему с точки зрения отношений сознательного и бессознательного в психике человека. На разных этапах решения проблемы ведущая роль от одной структуры переходит к другой. Если на стадии постановки задачи и анализа доминирует сознание, то на стадии «инкубации идеи» и порождения гипотез решающую роль играет активность бессознательного. В момент «инсайта» (неожиданного открытия, озарения) идея прорывается в сознание благодаря «короткому замыканию» по принципу «ключ — замок», что сопровождается яркими эмоциональными переживаниями. На стадии же отбора и проверки гипотез, а также оценки решения вновь доминирует сознание. Можно заключить, что при интеллектуальном акте доминирует, регулирует процесс решения сознание, а бессознательное выступает в качестве объекта регуляции, то есть в субдоминантном положении [3].

Нас же больше интересует работа сознания, т.к. мы сравниваем интеллект 2-ух в будущем разных профессиональных групп.

Выбранные для данной работы профессиональные группы относятся, по Дж. Голланду, к разным типам личности. Именно изучив его концепцию, у автора данной работы появилась идея изучения структуры интеллекта этих профессий.

Согласно концепции Дж. Голланда удовлетворенность человека своей профессиональной жизнью не исчерпывается узко понимаемым перечнем выполняемых им в труде профессиональных задач и действий, а включает и профессиональное общение с людьми близкого, понятного душевного склада, которые образуют своеобразную духовную среду. Дж. Голланд рассматривает соотношение «карьера — лич-

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 339

ность» [5]. Согласно его концепции, психологи относятся к социальному типу личности, а управленцы персоналом к предпринимательскому типу личности. Стоит отметить, что концепция Дж. Голланда близка к концепции Е.А. Климова, который, однако, относит эти профессии к одному типу «человек-человек» по предметному содержанию.

Подходя к анализу полученных данных, имеет смысл обратиться к профессиограммам (системам признаков, описывающих профессию) выбранных специальностей и ознакомиться с их особенностями.

Психолог. Главное в работе - создать условия для другого человека, при которых он сможет решить волнующие его психологические проблемы. Для успешной деятельности в качестве психолога необходимо наличие следующих профессиональ- но-важных качеств: гуманитарный склад ума, широкий кругозор, аналитическое мышление и выраженный интерес к работе с информацией, сильно выраженная склонность к сервисной работе, сильно выраженная склонность к работе в сфере общения, склонность к работе с информацией, отлично развитые лексические способности, превосходные логические способности, способность к концентрации внимания, высокая эмоциональная устойчивость.

Разумеется, для работы психологом требуется высшее образование, постоянное стремление к самосовершенствованию и самопознанию.

Управленец персоналом (менеджер по персоналу). Менеджер – это квалифицированный специалист, наемный работник, который занимается профессиональной организаторской деятельностью в структурах управления предприятия, компании. Менеджер по персоналу координирует деятельность специалистов по управлению человеческими ресурсами организации; он отвечает за организацию программ обучения, стажировок, повышения квалификации сотрудников, разрабатывает системы мотивации сотрудников. Любой менеджер организует деятельность подчиненных, исходя из стратегии развития своей компании. Менеджер работает с другими людьми для достижения целей организации и экономического успеха. Он разрабатывает бизнес-план, планирует деятельность, ставит подчиненным задачи, мотивирует их на выполнение, наделяет их ресурсами и полномочиями, контролирует их труд, оценивает их работу, дает им обратную связь. Он ищет средства и ресурсы для достижения целей организации. Он принимает участие в процессе приема, подбора кадров и оказывает помощь в профессионально-квалификационном росте работников. Для успешной деятельности в качестве менеджера необходимо наличие следующих про- фессионально-важных качеств: интерес к работе с информацией, креативность, хорошо развитое внимание, способность концентрироваться на задаче и быстро переключаться с одной задачи на другую, развитые лексические способности, развитые логические способности, сильно выраженная склонность к управленческой работе, склонность к работе в сфере общения, выраженная активность и физическая подвижность, высокая эмоциональная устойчивость [1].

Для статистической обработки был применён U-критерий Манна-Уитни, предназначенный для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

Стр. 340

признака, количественно измеренного. Сравнение проводилось по каждому субтесту отдельно. В процессе обработки не были выявлены статистически значимые различия в уровнях признака в выбранных группах. Следовательно, все измеренные нами структуры интеллекта в данных группах не различаются по своей выраженности [7].

Использованная методика помогла анализировать следующие структурные элементы интеллекта:

1)Общая осведомленность, эрудиция, степень приобщения к культуре, объём долговременной памяти;

2)Гибкость восприятия, независимость поля зрения;

3)Оперирование вербальным материалом, понимание содержания, скорость восприятия текста;

4)Концентрация внимания, развитие практического математического мышле-

ния;

5)Умение строить умозаключения на основе жизненного опыта, наблюдательность, здравый смысл;

6)Гибкость мышления, умение находить перцептивно-логические связи;

7)Чувство языка, комбинаторно-логическое мышление;

8)Развитие индуктивного мышления, умение оперировать числами и способность улавливать ритм;

9)Дедуктивное мышление, умение оперировать упорядоченной информацией, помехоустойчивость суждений;

10)Образное мышление, пространственное воображение;

11)Эффективность процессов памяти, способность к сосредоточению.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на начальных этапах профессионального становления структурные элементы интеллекта у студентов социономической направленности, обучающихся по направлению «психология» и «управление персоналом» статистически значимо не отличаются.

Мы объясняем это тем, что обе эти профессии гуманитарные и направлены на работу с другими людьми. Возможно, в процессе обучения данные изменятся и эти различия появятся. Но это ещё предстоит исследовать.

Литература:

1.Банк интерактивных профессиограмм правительства Москвы [сайт]. [2010]. URL: http://prof.labor.ru (дата обращения: 21.03.2013).

2.Большая советская энциклопедия. Третье издание «Большой советской энциклопедии», издательство «Советская энциклопедия» 1969 - 1978 гг.

3.Дружинин В. Н. «Психология общих способностей», Питер, 1999, - 368 с. 4.Кондаков И. М. «Психологический словарь» // Прайм-Еврознак, Московский государственный психолого–педагогический институт РАО, 2003, - 512 с.

5.Носкова О. Г. «Психология труда: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений»// Под ред. Е. А. Климова // Академия, 2004, - 384 с.