- •2. Среда ewb

- •2.1 Интерфейс (элементы диалоговой среды пользователя).

- •2.1.1 Внешний интерфейс пользователя Electronics Workbench

- •3.1.2 Проведение различного рода анализов в Electronics Workbench

- •4. Моделирование интегрирующей rc – цепи

- •5. Моделирование дифференцирующей rc – цепи

- •7. Сумматоры на операционных усилителях

- •Лабораторная работа №3 Аналого-цифровые преобразователи

- •Устройство макета цап.

- •Экспериментальная часть

7. Сумматоры на операционных усилителях

Теоретическое введение:

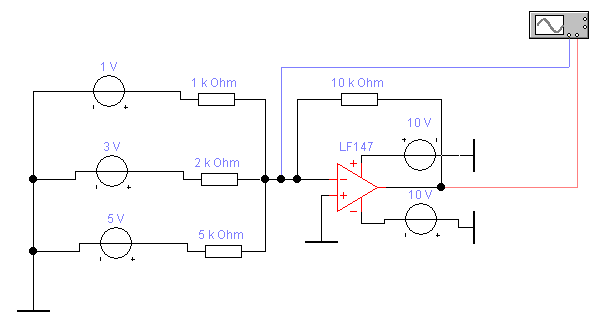

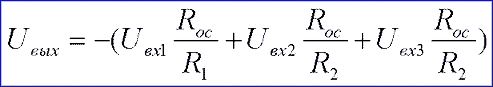

На ОУ создаются схемы, предназначенные для выполнения математических операций над входными сигналами (Сложение, вычитание, интегрирование, выделение модуля функции и т.п.). Наиболее распространенными являются суммирующие и интегрирующие схемы на ОУ. Сумматоры могут быть инвертирующими, не инвертирующими или алгебраическими (иначе вычитатели). Схема сумматора на инвертирующем усилителе приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Схема сумматора на ОУ

Для этой схемы:

Знак минус показывает что наряду с суммированием происходит инвертирование полярности сигналов.

Временную диаграмму сигналов на входе и выходе сумматора, при использовании образцового усилителя смотрите на рисунке 7.1

Рисунок 7.1 - Диаграмма работы сумматора на ОУ

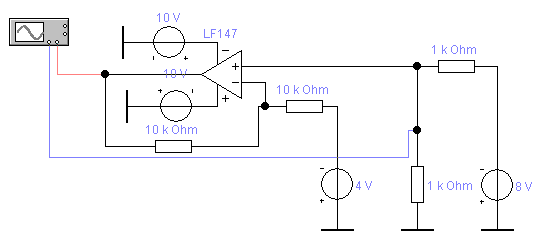

Схема не инвертирующего ОУ, отличается от схемы с инвертирующем тем что сигнал подается на не инвертирующий вход, и обратная связь организуется несколько другим способом. Схема алгебраического сумматора приведена на рисунке 7.2

Рисунок 7.2 - Схема алгебраического сумматора

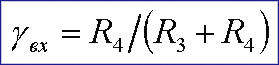

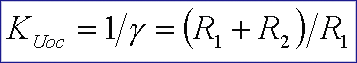

Рассмотрим его работу методом суперпозиции. Вначале положим Uвх2=0 т.е. закоротим источник Uвх1. Тогда схема сводится к не инвертирующему ОУ, на входе которого включен делитель напряжения с коэффициентом передачи

с учетом того что

имеем

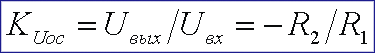

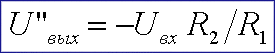

Теперь положим Uвх1=0 (закоротим источник Uвх1). Схема сводится к инвертирующему ОУ, поскольку подключение к прямому входу резисторов R3 и R4 не изменяет потенциал на прямом входе идеального ОУ, у которого входной ток мал. Тогда в соответствии с

имеем

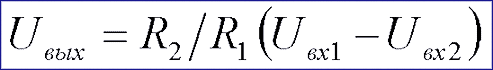

В результате воздействия двух сигналов выходное напряжение ОУ

![]()

При R1=R3, R2=R4 получим:

8. Интеграторы на Операционных Усилителях

Теоретическое введение:

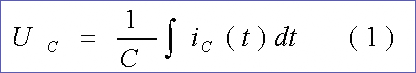

Интеграторы на ОУ строятся на базе инвертирующих ОУ. В цепь обратной связи включен конденсатор С. Как известно из курса ТОЭ:

Схема интегратора на ОУ приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Схема интегратора на ОУ

Поскольку Rвх = ? , то

Напряжение между входами ИМС ОУ равно нулю, поэтому Uвх = UС. Учитывая (1) и (2), получаем

![]()

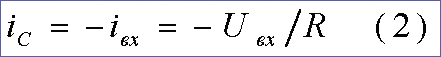

Схема выполняет математическую операцию интегрирования. Перейдем то неопределенных интегралов к определенным, тогда получим

Выходное напряжение Uвых зависит от начальных условий, т.е. от начального напряжения на конденсаторе в момент t = 0 Uвых(0).

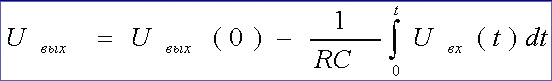

Временные диаграммы иллюстрирующие работу конденсатора приведены на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 - Диаграмма работы интегратора на ОУ

Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1 Лабораторный стенд и измерительные приборы

Цель работы: Ознакомление с лабораторным стендом и измерительными приборами. Изучение структурных схем и принципов работы измерительных приборов. Освоение методики подготовки и работы с измерительными приборами.

Краткие теоретические сведения

Лабораторный стенд

В состав лабораторного стенда входят: сетевой блок, блоки питания и измерительные приборы (осциллограф, генератор, тестер). Сетевой блок предназначен для подключения к нему блоков питания и измерительных приборов, питающихся от напряжения переменного тока частотой 50Гц с номинальным значением Un=220B. Сетевые розетки для подключения измерительных приборов и блоков питания расположены на левой и правой боковых панелях сетевого блока. Регулировка и контроль осуществляется посредством регулятора и вольтметра, расположенных в правой части лицевой панели блока. Сетевой блок содержит понижающий трансформатор с фиксированными выходными напряжениями U1=36B, U2=12B, U3=6B. Данные напряжения могут быть использованы для питания различных низковольтных электротехнических устройств. Выходные клеммы понижающего трансформатора расположены в левой части лицевой панели блока.

Блоки питания вырабатывают напряжение постоянного тока следующих значений:

БП-15-регулируемое от 0 В до 15 В;

БП-30-регулируемое от 0 В до 30 В;

БП-5 -фиксированное 5В.

Блоки питания имеют защиту от перегрузок по току. При срабатывании защиты напряжение на выходе блока уменьшается до 0В. Для установки его в исходное состояние (после срабатывания защиты) необходимо сетевой тумблер перевести в положение "ВЫКЛ" и через 3-5 сек включить вновь. На лицевой панели блоков расположены регуляторы выходного напряжения, вольтметр, амперметр и клеммы для подключения нагрузки.

Осциллограф

Структурная схема осциллографа

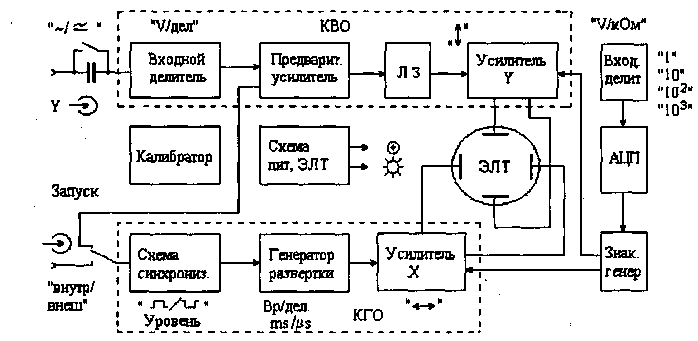

Осциллограф является наиболее универсальным прибором, который широко используется как для наблюдения различных по форме сигналов, так и для измерения их временных и амплитудных параметров. На рис.1 приведена структурная схема осциллографа С1-112, который предлагается для изучения в данной работе.

Рис. 1. Структурная схема осциллографа

Особенностью осциллографа С1-112 является встроенный мультиметр, предназначенный для измерения напряжений постоянного тока и измерения активного сопротивления постоянному току различных участков электрических цепей.

Осциллографическая часть прибора состоит из электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), канала Y вертикального отклонения (КВО) и канала X горизонтального отклонения (КГО) луча трубки.

КВО предназначен для усиления сигнала в заданном частотном диапазоне и получения заданного коэффициента отклонения с минимальными амплитудными и частотными искажениями. КВО включает в себя входной делитель, предварительный усилитель, линию задержки и оконечный усилитель.

КГО предназначен для обеспечения линейного отклонения луча с заданным коэффициентом развертки. КГО включает схему синхронизации со схемой запуска, генератор развертки и оконечный усилитель развертки.

Осциллографическая часть содержит калибратор, предназначенный для формирования сигнала калиброванного по амплитуде и по времени.

Мультиметр состоит из входной части (делитель с коммутатором), аналого-цифрового преобразователя и знакогенератора. Принцип действия его основан на преобразовании измеряемой величины в цифровой код, который, в свою очередь, управляет работой знакогенератора. Знакогенератор вырабатывает напряжение специальной формы, что обеспечивает индикацию результатов измерения на экране ЭЛТ.

Подготовка прибора к работе и проведение осциллографических измерений

Для работы с осциллографом необходимо ознакомиться с назначением органов управления, данные о которых приводятся в табл. 1

Таблица 1

Органы управления |

Исполняемая функция |

|

Кнопка "сеть" |

-включение прибора |

|

Переключатель "осцил./V/kΩ" |

-переключение режимов работы прибора "осциллограф", "мультиметр" |

|

Ручка

|

-регулировка фокусировки луча |

|

Ручка " |

-регулировка яркости луча |

|

Гнездо "

|

-подключение исследуемого сигнала |

|

Переключатель " |

-установка открытого или закрытого входов КВО по отношению к постоянной составляющей |

|

Переключатель "V/дел " |

-установка необходимого коэффициента усиления и подключение внутреннего калибратора к КВО в положении " ж " |

|

Переключатель "ms/μs " |

-грубое переключение коэффициента развертки |

|

Переключатель " |

-выбор полярности синхронизации |

|

Переключатель "внутр/внеш" и "тв/норм" |

-выбор режимов синхронизации |

|

Ручка "уровень" |

-установка уровня запуска развертки |

|

Гнездо ' |

-подключение сигнала внешней синхронизации |

|

Переключатель "V/kΩ" |

-установка режимов работы мультиметра |

|

Переключатель "X1", "Х10", "Х102", "Х103" |

-установка диапазона измерения мультиметра |

|

Гнездо "<lkV" |

-подключение измеряемых напряжений более 2,5 В. |

|

Гнездо "<2,5V" |

-подключение измеряемых напряжений менее 2,5 В. |

|

Гнездо " kΩ" |

-подключение измеряемых сопротивлений. |

|

После ознакомления с назначением органов управления произвести следующие операции:

ручки ' , ,

,

, ,

"уровень" - установить в среднее

положение;

,

"уровень" - установить в среднее

положение;переключатель "V/дел" - в положение "5";v/дел

переключатель полярности синхронизации - в положение

переключатель режимов синхронизации - в положения "норм" и "внутр";

кнопку "сеть" - в положение "вкл", при этом должна загореться сигнальная лампочка.

После 2-3 минут прогрева

прибора, вращая ручку

,

добиться появления линии развертки в

середине экрана. С помощью, ручек "![]() "

и "

"

и "![]() "

отрегулировать яркость и фокусировку

линии развертки.

"

отрегулировать яркость и фокусировку

линии развертки.

Ручку переключателя "V/дел"

установить в положение "![]() '.

При этом на экране появится изображение

калибровочного напряжения, амплитуда

которого должна быть равна пяти делениям

по вертикали. Переключатель "время/дел"

установить в положение "2", кнопку

" ms

μs

" - в положение "ms".

Вращая ручку "уровень",

засинхронизировать калибровочный

сигнал, т.е. получить устойчивое

изображение.

'.

При этом на экране появится изображение

калибровочного напряжения, амплитуда

которого должна быть равна пяти делениям

по вертикали. Переключатель "время/дел"

установить в положение "2", кнопку

" ms

μs

" - в положение "ms".

Вращая ручку "уровень",

засинхронизировать калибровочный

сигнал, т.е. получить устойчивое

изображение.

Период калибровочного сигнала должен занимать 10 делений шкалы ЭЛТ по горизонтали. При необходимости выполнить подстройку коэффициента развертки и корректировку усилителя. Необходимые измерения и наблюдения производятся по экрану ЭЛТ, снабженному внутренней шкалой. Шкала имеет 6,6 делений по вертикали и 10 делений по горизонтали.

Для проведения измерений в режиме осциллографа необходимо знать о том, что прибор имеет:

- открытый вход " ", предназначенный для исследования процессов, содержащих в своем спектре постоянную составляющую или низкие частоты (менее 50Гц);

- закрытый вход "~", предназначенный для исследования электрических процессов, не содержащих в своем спектре низких частот, а также для отделения постоянной составляющей.

Для исследования формы сигналов кнопку "тв/норм" установить в положение "норм". Синхронизация развертки производится:

- исследуемым сигналом (кнопка "внутр/внеш" в положении "внутр");

- внешним синхросигналом, подаваемым на гнездо " запуск" (кнопка "внутр/внеш" в положении "внеш").

Устойчивость синхронизации развертки достигается вращением ручки "уровень". Кнопкой " " осуществляется запуск развертки от положительного или отрицательного фронта сигнала.

При измерении временных интервалов произвести следующие операции:

установить изображение измеряемого временного интервала ручкой симметрично в центр экрана;

выбрать коэффициент развертки близким по длительности с исследуемым временным интервалом (точность измерений временных интервалов увеличивается при увеличении длины измеряемого интервала по экрану ЭЛТ);

- определить измеряемый временной интервал как произведение длины измеряемого интервала на экране по горизонтали (в делениях) на значение выбранного коэффициента развертки.

При измерении амплитуды исследуемых сигналов произвести следующие операции:

ручками , " установить изображение сигнала таким образом, чтобы один из уровней сигнала совпадал с делениями шкалы ЭЛТ;

выбрать положение переключателя "V/дел" таким, чтобы размер исследуемого сигнала получался наибольшим в пределах рабочей части экрана;

амплитуду исследуемого сигнала определить как произведение измеренного размера сигнала в делениях на значение выбранного коэффициента отклонения.

Проведение измерений в режиме мультиметра

После включения прибора кнопку " осцил/VkΩ" установить в положении "V/kΩ". Проверить работоспособность прибора, для чего установить кнопку "V/ kΩ" в положение "V" и подсоединить к входным гнездам "<1kV" или "<2.5V" и "┴" пробник, нажать кнопку "X1", замкнуть между собой концы пробника. При этом на экране ЭЛТ должны индицироваться нули, возможна индикация отрицательной или положительной единицы младшего разряда, децимальная точка должна располагаться после нуля высшего разряда.

Для проверки прибора в режиме измерений активных сопротивлений подсоединить пробник к гнездам "kΩ" и "┴", кнопку "V/kΩ" установить в положение "Ω". Нажать кнопку "X1". Соединить между собой концы пробника. На экране ЭЛТ должна индицироваться отрицательная или положительная единицы младшего разряда, децимальная точка должна располагаться после нуля высшего разряда. При разомкнутых концах пробника на экране ЭЛТ должен индицироваться знак перегрузки.

При проведении измерений постоянного напряжения до 2,5 В измеряемое напряжение подавать на гнездо "2.5V", при этом переключатель диапазонов должен находиться в положении "XI". Измерение напряжения до 1000 В осуществляется при подаче измеряемого напряжения на гнездо "1 kV" в положении переключателя * диапазонов "Х10", "Х102", "Х103".

Измерение активных сопротивлений в диапазоне от 1 Ом до 2,5 МОм осуществляется на одном из диапазонов "X1", "Х10" "Х102", "Х103" (определяется номиналом измеряемого сопротивления). Во избежание повреждения прибора не

допускайте попадания внешнего напряжения на вход "kΩ" прибора.

Генератор

Структурная схема

Предлагаемый к изучению в данной работе генератор сигналов низкочастотный ГЗ-111 предназначен для испытания и настройки различных радиотехнических устройств в лабораторных условиях. Генератор является источником синусоидального (основной режим) и прямоугольного (дополнительный режим) сигналов с рабочим диапазоном частот от 20 Гц до 2 МГц. Весь диапазон разбит на пять поддиапазонов с плавной перестройкой частоты внутри каждого из них.

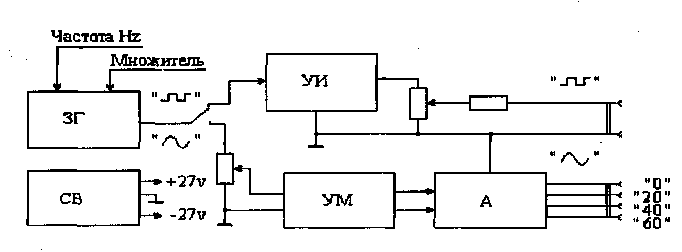

Структурная схема генератора приведена на рис.2 и состоит из задающего генератора ЗГ, усилителя мощности УМ, усилителя импульсного УИ, аттенюатора А и стабилизированного выпрямителя СВ.

Рис. 2. Структурная схема генератора

Задающий генератор создает в заданном диапазоне частот гармонические колебания, которые в зависимости от режима работы поступают на усилитель мощности или импульсный усилитель. Регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется плавно потенциометром, расположенным на входе усилителя мощности, и ступенями - аттенюатором. Регулировка выходного напряжения прямоугольного сигнала осуществляется плавно потенциометром на выходе импульсного усилителя. Стабилизированный выпрямитель вырабатывает необходимые питающие напряжения и обеспечивает их постоянство при колебаниях сети питания.

Подготовка и порядок работы с генератором ГЗ-111

Для работы с генератором необходимо ознакомиться с назначением органов управления:

тумблер “

”

переключатель режима работы генератора;

”

переключатель режима работы генератора;гнездо "

"

- выход прямоугольного сигнала;

"

- выход прямоугольного сигнала;гнездо "

"

- выход синусоидального сигнала с

ослаблением 60 дб, 40 дб, 20 дб, 0 дбв. ("∆"

- знак ослабления);

"

- выход синусоидального сигнала с

ослаблением 60 дб, 40 дб, 20 дб, 0 дбв. ("∆"

- знак ослабления);

- потенциометр "0; 1; 2; 3; 4; 5" - плавная установка выходного уровня прямоугольного сигнала (расположен на лицевой панели слева), плавная установка выходного уровня синусоидального сигнала (расположен справа); -

регулятор "частота Hz" - плавная установка частоты;

переключатель "множитель" - ступенчатая установка частоты (переключение поддиапазонов);

- гнездо "┴" - корпус генератора.

После ознакомления с назначением органов управления порядок работы с генератором следующий.

Шнур питания генератора подключается к сети, при этом включается индикаторная лампочка. Генератор готов к работе после прогрева в течение 2-3 минут с момента подключения его к сети.

Для работы генератора в основном режиме установить тумблер " " в положение "~". Установить необходимую частоту выходного сигнала переключателем "множитель" и регулятором "частота Hz".

Установить выходное напряжение синусоидального сигнала потенциометром "0; 1; 2; 3; 4; 5", измеряя амплитуду сигнала по вольтметру или осциллографу, подключенному к гнезду " "с ослаблением 0 dB. При необходимости иметь малые выходные напряжения (<0.5V) используйте выходные гнезда 20dB, 40dB, 60dB.

Для работы в режиме генерирования сигнала прямоугольной формы установить

тумблер " " в положение “ ”. Частоту выходного сигнала установить переключателем "множитель" и регулятором "частота Hz". Установить необходимое выходное напряжение потенциометром выходного уровня прямоугольного сигнала по

осциллографу или вольтметру, подключенному к гнезду ".

Экспериментальная часть

1. Измерение амплитуды и длительности исследуемых сигналов с помощью осциллографа

1.1. Включите сетевой блок стенда, осциллограф С1-112 и генератор ГЗ-111.

Переключатель режима работы генератора установите в положение"~".

С помощью переключателя "множитель" и регулятора "частота Hz" установите частоту генератора F=lкГц.

Потенциометр плавной регулировки амплитуды выходного сигнала установите в положение "1".

1.2. С помощью соединительного кабеля сигнал с генератора (выход "0dB") подайте на вход осциллографа (вход Y).

1.3. Для осциллографа задайте следующий режим работы:

переключатель "внеш. /внутр" установите в положение "внутр.";

переключатель" тв/норм"- в положение "норм";

- с помощью переключателей "V/дел" и "время/дел" выберите требуемые коэффициенты усиления Ку и длительность развертки Кр;

- с помощью регулятора "уровень" добейтесь устойчивой синхронизации.

Зарисуйте полученную

осциллограмму, проставьте масштабные

коэффициенты усиления Ку и длительности

развертки Кр.

Определите амплитудное значение сигнала

Um

и его периода Т по формулам

![]() ,

Т=Крnр,

где nу-количество

делений по вертикали, nр

- количество делений по горизонтали.

,

Т=Крnр,

где nу-количество

делений по вертикали, nр

- количество делений по горизонтали.

Определите действующее

значение сигнала

![]() и

частоту F

= 1/Т.

и

частоту F

= 1/Т.

1.4. Не изменяя положения регулятора амплитуды выходного сигнала (установлен в положении " 1"), штекер соединительного кабеля генератора переключите с гнезда "0 dB" на "20dB", "40dB", "60dB", фиксируя при этом каждый раз амплитуду входного сигнала по осциллографу (по мере необходимости изменять коэффициент усиления Ку КВО осциллографа). Полученные данные свести в таблицу.

Измеряемая величина |

Гнездо генератора |

0 dB |

20dB |

40dB |

60dB |

U вых п |

|

|

|

|

|

Kn |

|

|

|

|

|

Косл. dB |

|

|

|

|

|

Вычислите коэффициенты ослабления выходного делителя, выраженные в децибелах, по формуле

![]()

где

![]() ,

где Uвых

0

- амплитуда сигнала с ослаблением 0 dB

.

,

где Uвых

0

- амплитуда сигнала с ослаблением 0 dB

.

1.5. Генератор переключите в режим формирования сигнала прямоугольной формы (переключатель режимов в положении " ").

Регулятор амплитуды установите в положение "1", частоту генератора установите равной 100Гц.

Подайте сигнал на вход Y осциллографа, добейтесь устойчивой синхронизации и зарисуйте осциллограммы при открытом, а затем при закрытом входе Y. Объясните различие полученных осциллограмм.

Не изменяя положения регулятора амплитуды, установите частоту генератора равной 1МГц, получите устойчивую осциллограмму.

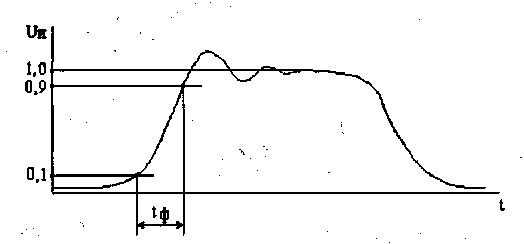

Зарисуйте и объясните ее отличие от сигнала прямоугольной формы. По осциллограмме (рис.3) определите длительность переднего фронта импульса τф.

Рис.3. Определение длительности переднего фронта импульса

2. Измерение напряжений постоянного тока и активного

сопротивления с помощью мультиметра

* ч

Осциллограф переключите в режим мультиметра. Для мультиметра установите род работы "измерение напряжения постоянного тока". Измерительный щуп подключите к гнезду " <lkv".

Включив блок питания БП-5, измерьте его выходное напряжение с помощью мультиметра.

По результатам измерения посчитайте абсолютную и относительную погрешности Δо=Хм-Хо, δп= ( Δо/Хо )100%, где Хм- показание мультиметра, Х0 - истинное значение.

2.3. Для мультиметра установите род работы:

измерение активного сопротивления постоянному току;

предел измерения установите "X1".

Измерьте сопротивление резистора с номиналом 1кОм. Определите величины Δо и δп.

Измерьте сопротивление резистора К=1кОм на пределах "Х10", "Х102", "Х103". . Отметьте, как изменяются показания прибора. Данное наблюдение формулируйте в виде вывода и запишите.

3. Определение функциональной характеристики резистора

3.1 Включите осциллограф С1-112 и переключите в режим мультиметра для измерения активного сопротивления.

1.2. Измерительный щуп

подсоедините к исследуемому резистору.

Последовательно задавая угол поворота

- движка резистора, измерьте его

сопротивление

![]() .

Данные занесите в

таблицу.

.

Данные занесите в

таблицу.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным таблицы постройте

функциональную характеристику

![]()

Отчет о проделанной работе1

Отчет о проделанной работе должен содержать:

название и цель работы.

структурную схему осциллографа и генератора с кратким пояснением назначения их функциональных узлов и органов управления

осциллограммы и результаты измерений по пунктам 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3.

Функциональную характеристику

Все осциллограммы и схемы должны сопровождаться необходимыми пояснениями.

Контрольные вопросы

Из каких основных блоков состоит структурная схема осциллографа С1-112?

Что такое калибратор и для чего он предназначен ? .. ,.

Для чего необходима схема синхронизации в осциллографе?

Какую форму имеет развертывающее напряжение в генераторе развертки и какие требования предъявляются к этому напряжению?

Объясните, что такое закрытый и открытый вход Y осциллографа?

Как определить амплитуду напряжения по осциллограмме?

7. Какие величины и в каких пределах позволяет измерять мультиметр? Поясните порядок измерения одной из величин.

Как определить период или частоту исследуемых сигналов?

Объясните назначение органов управления генератора ГЗ-111, расположенных на его лицевой панели.

Литература

Кукуш В.Д. Электрорадио измерения. М.: Радио и связь , 1985.

Лабораторная работа № 2 Нелинейные цепи. Источники питания

Цель работы: Изучение вольт-амперных характеристик нелинейных элементов: лампы накаливания, полупроводникового диода, стабилитрона. Исследование схем мостового выпрямителя и параметрического стабилизатора.

Краткие теоретические сведения

Нелинейные элементы широко применяются, в радиотехнике и электронике для целей выпрямления, детектирования, преобразования частоты, стабилизации тока и напряжения, функциональных преобразований и т.д. Нелинейность характеризуется формой вольт-амперной характеристики (ВАХ) - зависимость протекающего через элемент тока от приложенного напряжения. К нелинейным относятся диоды, транзисторы, тиристоры, электронные лампы, термисторы, варисторы и т.д., а резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности относятся к линейным элементам. Четкой границы линейной - нелинейной провести нельзя, так как при выходе за рабочий диапазон многие линейные элементы становятся нелинейными, например, трансформатор при насыщении сердечника, резистор при нагреве. В свою очередь, на характеристиках нелинейных элементов могут существовать протяженные линейные участки (например, использующиеся у транзистора в линейном усилителе), поэтому всегда необходимо учитывать диапазон работы элементов.

Нелинейные элементы могут быть пассивные и активные, при этом пассивные нелинейные элементы отличаются от активных тем, что последние могут усиливать сигнал по мощности. В данной работе будут исследоваться пассивные нелинейные элементы: лампа накаливания, полупроводниковый диод и стабилитрон.

ВАХ нелинейных элементов

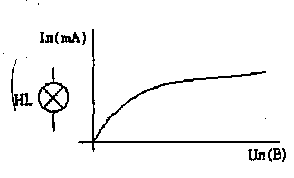

Обычная лампа накаливания имеет нелинейную характеристику. ВАХ показана на рис. 1,

При нагреве металлической нити накала ее сопротивление возрастает (положительный температурный коэффициент сопротивления). Поэтому с ростом напряжения ток через нить увеличивается все медленнее, стабилизируясь около некоторого значения. Специальные лампы накаливания, предназначенные для стабилизации тока, называются бареттерами.

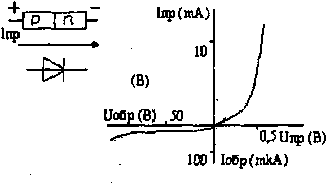

ВАХ полупроводникового диода представлена на рис. 1б. Ветвь ВАХ, лежащую в первом квадранте, называют прямой. При этом диод открыт (прямое смещение), сопротивление р-n перехода мало и через диод протекает ток Iпр (по направлению стрелки). Прямое падение напряжения при рабочих токах для различных типов диодов составляет 0,2В - 0,8В. Ветвь ВАХ, лежащую в третьем квадранте, называют обратной. При этом диод закрыт (обратное смещение), сопротивление р-n перехода велико и через диод протекает ток i0, величина которого на несколько порядков меньше Iпр. Поэтому в первом приближении можно считать, что 1о= 0.

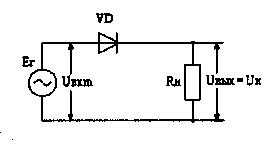

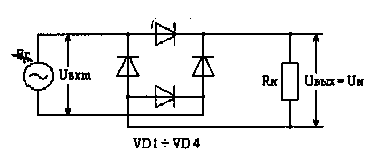

Односторонняя проводимость диода часто используется для выпрямления напряжения переменного тока. Простейшая схема выпрямителя и временные диаграммы ее работы показаны на рис.2. Из диаграмм видно, что через нагрузку К„ ток протекает в течение одного полупериода, т.е. на выходе схемы присутствует только положительная полуволна переменного напряжения, что называется однополупериодным выпрямлением.

-

a

a б

б

с.2. ОднополупериоРидный выпрямитель: а - схема выпрямителя; б - временные диаграммы

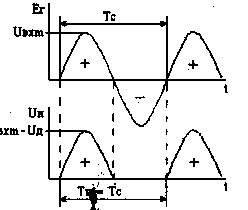

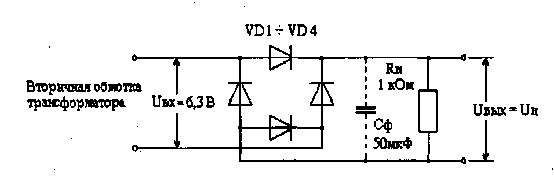

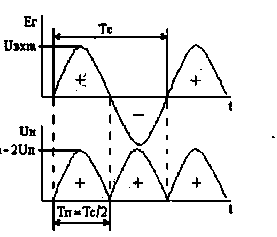

На рис.3 показана мостовая схема двухполупериодного выпрямителя и ее временные диаграммы.

a |

|

Рис.3. Двухполупериодный мостовой выпрямитель:

а - схема выпрямителя; б - временные диаграммы

В зависимости от полярности входного напряжения поочередно открываются два из четырех диодов и ток через нагрузку RH протекает дважды за период в одном направлении. По этой причине в два раза увеличивается среднее значение выпрямленного напряжения и удваивается частота пульсаций по сравнению с однополупериодным выпрямителем.

Выходное напряжение представляет собой абсолютное значение входного за вычетом прямого падения напряжения на диодах

Uвых=Uвхm – 2Uд

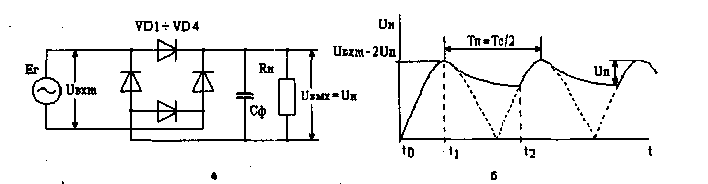

Рассмотренные схемы выпрямителей имеют на выходе пульсирующее напряжение, для получения же постоянного напряжения необходимы сглаживающие фильтры. Чаще всего это конденсатор большой емкости, подключенный параллельно выходу выпрямителя (рис.4).

Рис.4. Выпрямитель с емкостным сглаживающим фильтром: а - схема выпрямителя; б - временные диаграммы

На временной диаграмме рис.4 пунктиром обозначено напряжение в схеме без фильтра, а сплошной линией - с емкостным фильтром. Конденсатор быстро заряжается через открытые диоды до момента времени t1. После этого диоды закрываются и конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки RH до момента времени t2. Максимальное напряжение, до которого заряжается конденсатор, меньше амплитуды входного напряжения на удвоенное прямое напряжение на диоде: UBbix Uвых=Uвхm – 2Uд

Размах пульсаций Un=Uвых Т/RнСф определяется скоростью разряда конденсатора Сф током IН, где Т - период пульсаций. Данная формула справедлива для относительно небольших пульсаций, так как не учитывает уменьшение Uвых из-за пульсаций и экспоненциальный характер разряда емкости на активное сопротивление нагрузки. Для получения малых пульсаций необходимо увеличивать емкость конденсатора, усложнять схемы фильтров или применять стабилизаторы напряжения.

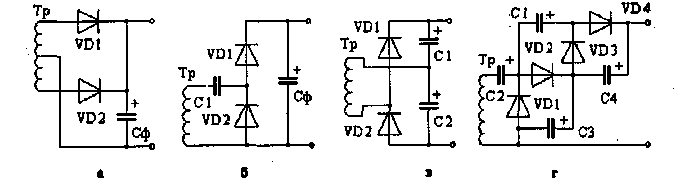

Кроме рассмотренных схем выпрямителей существует еще ряд схем, имеющих свои преимущества и недостатки, некоторые из них приведены на рис.5.

Рис.5 Схемы выпрямителей:

а - схема с заземлением средней точки трансформатора; б, в - схемы удвоения напряжения; г - схема умножения

Схема с заземлением средней точки трансформатора (рис. 5,а) позволяет уменьшить потери из-за прямого падения напряжения диодах. Схемы удвоения напряжения (рис.5,б,в) и умножения напряжения (рис.5,г) используются в высоковольтных источниках. Работа схем умножения основана на заряде конденсаторов и сложении их напряжений в соответствующие полупериоды входного напряжения.

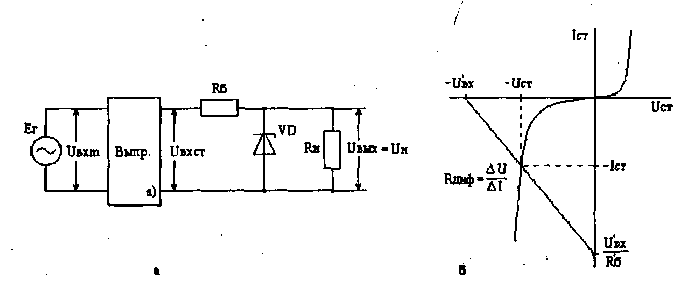

Схема включения стабилитрона и его ВАХ

Схема включения стабилитрона и его ВАХ показана на рис.6,а,б. Прямая ветвь характеристики такая же, как у обычного диода, а на обратной ветви существует участок обратимого пробоя, использующегося для стабилизации напряжения. На участке, называемом участком стабилизации, ток резко возрастает при почти неизменном напряжении UCT, причем такой пробой может существовать неограниченное время, если только мощность, рассеиваемая на переходе, не превышает допустимую.

Простейшая схема стабилизатора

напряжения приведена на рис. 6а. Стабилитрон

включен параллельно нагрузке и

поддерживает на ней постоянное напряжение.

Балластный резистор Rб

включен последовательно, ограничивая

ток и предохраняя стабилитрон от

повреждения. Работу схемы можно

проанализировать графически (см. рис.6б).

Для этого обратимся к теореме об

эквивалентном генераторе [Л], согласно

которой параметры эквивалентного

источника определяются следующим

образом:

![]() ВАХ эквивалентного источника представляет

собой прямую, проходящую через точки

I=0,

U=U'BX

(режим холостого хода) и U=0,

ВАХ эквивалентного источника представляет

собой прямую, проходящую через точки

I=0,

U=U'BX

(режим холостого хода) и U=0,

![]() (режим

короткого замыкания). Построенная прямая

пересекает ВАХ стабилитрона в рабочей

точке с координатами uct,

ict

(режим

короткого замыкания). Построенная прямая

пересекает ВАХ стабилитрона в рабочей

точке с координатами uct,

ict

Рис.6 Схема включения стабилитрона (а) и его ВАХ (б)

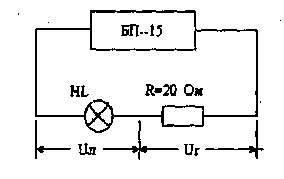

Экспериментальная часть

1. Снятие ВАХ лампы накаливания

Рис.8. Схема снятия ВАХ лампы накаливания

1.2. Устанавливая напряжение на лампочке от 1 до 10 вольт, измеряйте напряжение на резисторе R и заполните таблицу 1. Ток лампочки определяйте по падению напряжения на образцовом резисторе. Напряжения измеряются мультиметром С1-112.

Таблица 1

Uл,(В) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ur,(В) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iл,(мА) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.3. По данным таблицы постройте график ВАХ лампочки накаливания.

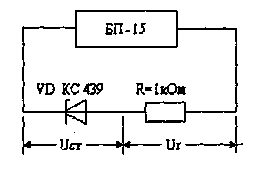

2. Снятие ВАХ стабилитрона.

2.1. Соберите схему согласно рис.9.

Рис.9. Схема снятия ВАХ стабилитрона

2.2. Устанавливайте ток через стабилитрон от -10 до 10 миллиампер (по падению напряжения на образцовом резисторе) и измеряйте напряжение на стабилитроне. Положительная полярность тока и напряжения соответствует подаче плюса на анод стабилитрона. Заполните таблицу 2 и постройте ВАХ стабилитрона, оставив место для проведения нагрузочной прямой, оси координат должны доходить до 8 вольт и 10 миллиампер в отрицательной области, как на рис.6,6.

Iст(мА) |

-10 |

-9 |

-8 |

-6 |

-4 |

-2 |

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

9 |

10 |

Uст(В) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определите дифференциальное сопротивление Rдиф=ΔU/ΔI стабилитрона на участке -4 .... -5мА.

3. Двухполупериодный выпрямитель

Соберите схему согласно рис.10.

Рассчитайте постоянное выходное напряжение UH-V2UBX - 211Д, где UBX- действующее значение входного напряжения, ид=0,6В - прямое падение напряжения на диоде. Рассчитайте размах пульсаций Uп=IнТп/Сф с учетом того, что на начальном участке емкость Сф линейно разряжается током нагрузки Iн=UВых/Rн, а период пульсаций Тп составляет половину периода сетевого напряжения.

Рис. 10 Схема двухполупериодного выпрямителя

3.3. Подключите двухполупериодный выпрямитель к источнику напряжения 6,3В. Зарисуйте осциллограммы входного напряжения и выходного напряжения без фильтрующей емкости и с ней. Измерьте частоту пульсаций Fn=l/Tn, постоянное выходное напряжение UH и размах пульсаций Un по осциллограмме. Сравните измеренные и расчетные значения.

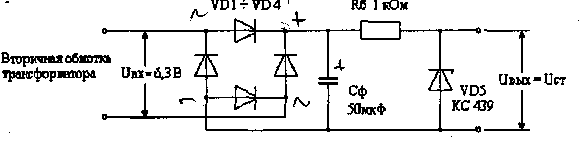

4. Параметрический стабилизатор

4.1. Соберите схему согласно рис. 11.

Рис. 11. Схема выпрямителя с параметрическим стабилизатором

Рассчитайте коэффициент стабилизации Кст=(Rб/Rдиф)/(UВхст/Uст) с учетом Rб>> RДИф, где ubxct, UCT - постоянное напряжение на входе и выходе стабилизатора. Включите схему (рис.11), по осциллограммам напряжений на входе и выходе стабилизатора ubxct и uct, измерьте постоянную составляющую ubxct и uct, размах пульсаций Uп.вхст и Uп.cт.Определите коэффициенты пульсаций на входе и выходе стабилизатора Кп.вх=Uп.вхст/UВхст, Kп.вых=Uп.ст/Uст и рассчитайте коэффициент стабилизации Кст=Кп.вх/Кп.вых. Сравните измеренные и расчетные значения.

Рассчитайте u'bx.ct и К'б (см. рис.6,б) и проведите нагрузочную прямую на ВАХ стабилитрона. По пересечению нагрузочной прямой с ВАХ определите рабочую точку и сравните с измеренным Ucт.

Отчет о проделанной работе

Отчет о проделанной работе должен содержать:

название и цель работы.

схему (рис.8), экспериментальные данные (табл. 1) и ВАХ лампы накаливания.

схему (рис.9), экспериментальные данные (табл.2) и ВАХ стабилитрона с нагрузочной прямой.

схему (рис.10), расчетные и измеренные значения постоянного выходного напряжения и напряжения пульсаций.

схему (рис. 11), расчетные и измеренные значения коэффициента стабилизации.

Все рисунки и схемы должны сопровождаться пояснением.

Контрольные вопросы

1.Назовите элементы радиоэлектронных устройств с нелинейной характеристикой.

Дайте примеры использования элементов с нелинейной ВАХ.

Поясните принцип работы параметрического стабилизатора.

4.В чем преимущество мостовой схемы выпрямителя перед однополупериодной?

5.Почему для получения малых пульсаций выходного напряжения выпрямителя необходимо увеличивать емкость конденсатора?

6.Как зависит напряжение пульсаций на выходе выпрямителя от величины нагрузки К„?

Литература

Ерофеев Ю.Н. Импульсная техника: Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. М: Высшая школа, 1984.

б

б