- •Глава I

- •1. Методика и педагогика

- •2. Методика и психология

- •3. Методика и психолингвистика

- •6. Методика и языкознание

- •7. Методика и социология

- •10. Методика и лингвокультурология

- •Методы исследования

- •2. Научное наблюдение и обобщение педагогического опыта

- •3. Беседа

- •4. Опытное обучение

- •5. Пробное обучение

- •6. Анкетирование

- •7. Тестирование

- •8. Хронометрирование

- •9. Методы статистического анализа результатов эксперимента

- •Глава 4 уровни владения языком

- •Глава 5

- •1 . Система обучения и системный подход

- •Глава 6 профили обучения

- •9. Повышение квалификации

- •Глава 7 подходы к обучению языку

- •I. Подход к обучению как методическая категория

- •4. Подходы с точки зрения способа обучения

- •Глава 8 цели и задачи обучения

- •Цели обучения русскому языку как иностранному Стратегическая цель

- •3. Практическая цель обучения

- •6. Развивающая цель обучения

- •Глава 9 содержание обучения

- •4. Коммуникативная компетенция как результат обучения (усвоения языка)

- •Глава 10 принципы обучения

- •1. Понятие «принцип обучения»

- •3. Дидактические принципы

- •4. Лингвистические принципы

- •Глава 11 методы обучения

- •1. Три значения понятия «метод»

- •2. Общедидактические методы обучения

- •Общедидактические методы обучения

- •3. Частнодидактические (собственно методические) методы обучения

- •Методы-направления в обучении русскому языку

- •4. Прямые методы обучения

- •Глава 12 средства обучения

- •1. Система средств обучения

- •5. Технические средства обучения (тсо)

- •Глава 13 процесс обучения

- •Модель учебной деятельности

- •Глава 14 организационные формы обучения

- •9. Внеаудиторная работа по иностранному языку

- •Глава 15 контроль в обучении языку

- •Глава 16

- •1. Преподавание рки на рубеже двух столетий

4. Коммуникативная компетенция как результат обучения (усвоения языка)

В современной методике при характеристике содержания обучения широко используется термин «компетенция», введенный в научный обиход американским языковедом Н. Хомским, основоположником теории порождающих грамматик, для обозначения присущей человеку способности к выполнению какой-либо деятельности (от лат. competentis — способный). Первоначально термин обозначал способность, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности на родном языке. Компетентный говорящий/слушающий (по Н. Хомскому) должен: а) образовывать/понимать неограниченное число предложений по моделям; б) иметь суждение о высказывании, т. е. усматривать формальное сходство/различие в двух языках. Применительно к обучению иностранным языкам это понятие получило детальную разработку в рамках исследований, проводимых Советом Европы для определения уровня владения иностранным языком (Страсбург, 1996), и определяется как способность к выполнению какой-либо деятельности на основе приобретенных в ходе обучения знаний, навыков, умений, опыта работы. Коммуникативная компетенция в ее современной интерпретации включает в свой состав следующие виды компетенций.

Таблица 17

Виды компетенций

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ |

лингвистическая |

социолингвистическая (речевая) |

|

дискурсивная |

|

стратегическая |

|

социальная |

|

социально-культурная |

|

предметная |

|

профессиональная |

Впоследствии были также разработаны требования к каждому виду компетенции и составлена Шкала уровней владения языком (приведена в главе 4).

В литературе последних лет предпринимались попытки дифференцировать два понятия: компетенция и компетентность (Сурыгин, 2000). Последний термин все чаще встречается в литературе в виде таких словосочетаний, как общеобразовательная компетентность (Зимняя, 1999), профессиональная компетентность (Гершунский, 1998) и др. При этом если под компетентностью понимается способность к выполнению какой-либо деятельности (в том числе и речевой), то компетенция — это содержательный компонент такой способности в виде знаний, навыков, умений, приобретаемых в ходе обучения.

Таким образом, компетенция — это круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен, обладает познанием, опытом. Компетентность же — это свойство личности, базирующееся на компетенции.

Представим сказанное в виде следующей таблицы:

Таблица 18

Компетенция комплекс знаний, навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и составляющий содержательный компонент обучения ↓ Компетентность свойства личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе сформированной компетенции |

Охарактеризуем содержание различных видов компетенции, формируемых на занятиях по языку и являющихся конечной целью обучения языку и овладения языком.

Коммуникативная компетенция. Означает способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах. Базируется же этот вид компетенции на ряде других компетенций, которые характеризуются ниже.

Лингвистическая (языковая) компетенция. Означает совокупность знаний о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность пользоваться этой системой для понимания чужих мыслей и выражения собственных суждений в устной и письменной форме. По Н. Хомскому,— это способность понимать и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения между собой.

Речевая компетенция. Означает знание способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осуществить речевое действие (реализовать коммуникативное намерение) и способность такими способами пользоваться для понимания мыслей других людей и выражения собственных суждений в устной и письменной форме в различных ситуациях общения. Речевая компетенция означает способность пользоваться языком в речевом акте. Этот вид компетенции некоторые исследователи называют также социолингвистической, стремясь подчеркнуть присущее обладателю такой компетенции умение выбрать нужную лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных целей и намерения говорящего.

Социокультурная компетенция подразумевает знание учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры страны, а также способов пользоваться такими знаниями в процессе общения. Формирование данной компетенции проводится в контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира и, в конечном счете, способствует достижению межкультурного понимания между людьми и становлению «вторичной языковой личности».

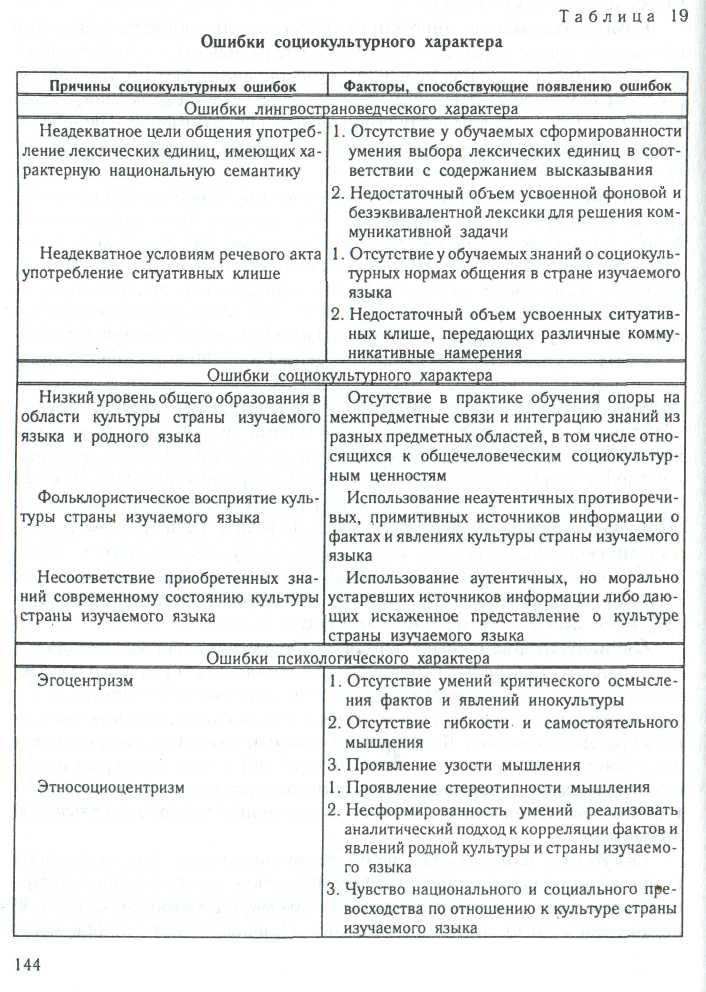

Отсутствие или недостаточная сформированность социокультурной компетенции является причиной возникновения ошибок социокультурного характера и, как следствие таких ошибок, дискоммуникации, т. е. нарушения хода иноязычного общения. Причины таких ошибок могут быть лингвострановедческого, социокультурного и психосоциального характера (Гусева, 2002).

Наличие социокультурных ошибок в речи, их количество и характер во многом зависят от уровня социокультурной компетенции участников общения.

В литературе последних лет делались попытки выделить разные уровни такой компетенции в зависимости от глубины проникновения участников коммуникации в иноязычную культуру и способности пользоваться усвоенной информацией в различных ситуациях общения. В одной из таких работ (Милославская, 2001) речь идет о трех уровнях компетенции.

Первый уровень — уровень культурного взаимоприятия (или культурной толерантности (лат. tolerantia — терпение), т. е. культурная терпимость к поступкам, мнениям, идеям, не совпадающим или отличным от наших собственных.

Второй уровень — уровень культурного взаимопонимания. На этом уровне достигается взаимная культурная адаптация, при которой участники коммуникации готовы согласиться и принять поступки, идеи и образы других людей.

Третий уровень — уровень культурного взаимосоединения. На этом уровне происходит взаимокультурное единение (ассоциирование) и обогащение.

Этот уровень социокультурной компетенции предполагает выход участников общения за пределы культурного быта и знание фактов культуры как таковых в области их личностной интерпретации как культурных событий. Культурными же событиями являются вечные ценности духовной культуры народа в виде созданных им произведений, культурных и исторических событий, сыгравших решающую роль в развитии культуры и языка его носителей.

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими людьми, способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией. Этот вид компетенции называют также прагматической компетенцией, желая подчеркнуть присущее владеющему языком умение выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий коммуникативного акта и поставленной цели.

Стратегическая (компенсаторная) компетенция. С помощью такой компетенции учащийся может восполнить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде. Владение стратегической компетенцией дает обучающемуся следующие возможности.

При чтении: а) предвосхитить содержание текста по его названию, жанру, оглавлению в книге; б) опираясь на контекст, тему, ситуацию, догадаться о значении незнакомых слов; в) при обращении к словарю выбрать правильное значение искомого слова; г) догадаться о значении незнакомого слова по знакомым элементам его структуры (корню, суффиксу и др.).

При слушании: а) догадаться о значении слова, фразы, опираясь на контекст; б) при межличностном контакте обратиться к партнеру за помощью (например, попросить повторить сказанное).

При говорении: а)упростить фразу, опираясь на известные слова, образцы речи и структуры ее построения; б) внести в свою речь поправки, используя выражения типа простите, я скажу это по-другому и др.

Дискурсивная компетенция (от фр. discours — речь) означает способность учащегося использовать определенные стратегии для конструирования и интерпретации текста. Понятие «дискурс» означает связный текст, сверхфразовое единство. Различие же между текстом и дискурсом состоит в следующем. Если под текстом понимается некая абстрактно-формальная конструкция, то поддискурсом — тексты, порождаемые в результате общения и, следовательно, дискурс является таким речевым произведением, которое, наряду с лингвистическими характеристиками, обладает также экстралингвистическими параметрами, отражающими ситуацию общения и особенности участников общения. Дискурсивная компетенция — это знание особенностей, присущих различным типам дискурсов и способность порождать дискурсы в процессе общения. Наиболее употребительными типами дискурсов в учебно-профессиональной сфере общения являются: доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и пр.

Предметная компетенция — способность ориентироваться в содержательном плане общения в определенной сфере человеческой деятельности.

Для будущего преподавателя языка исключительно важное значение имеет также профессиональная компетенция, приобретаемая в ходе обучения. Такая компетенция обеспечивает способность к успешной профессиональной деятельности и предполагает: а) знания из области дидактики, методики, психологии, лингвистики и других наук, значимых для профессиональной деятельности педагога; б) владение умениями организовывать учебную деятельность учащихся и управлять такой деятельностью; в) владение коммуникативной компетенцией, максимально близкой к уровню носителей языка; г) обладание личностными качествами, обеспечивающими эффективность педагогического труда (требовательность, вежливость, ответственность и пр.).

Если придерживаться разграничения терминов компетенция и компетентность, то в приведенных выше толкованиях термина знания, навыки, умения, которые учащиеся должны усвоить, дают представление о содержательной стороне компетенции, а формируемая при этом способность к их применению в различных ситуациях общения — о компетентности владеющего языком в рамках приобретенной компетенции.

5. ПРЕДМЕТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Выше шла речь о процессуальной стороне содержания обучения, т. е. о тех действиях с иноязычным материалом, в результате выполнения которых осуществляется приобретение знаний о единицах языка, формирование речевых навыков и умений, различного рода компетенций. Однако в содержании обучения может быть выделена и его предметная сторона, т. е. все то, о чем мы говорим, читаем, пишем, узнаем в процессе зрительного/слухового восприятия действительности.

В состав предметного содержания обучения обычно входят: сферы, темы, ситуации общения, тексты.

Сфера общения — это исторически сложившаяся область коммуникации, включающая в свой состав различные ситуации, темы общения и языковой материал для реализации ее содержания. Описание сфер общения с методической точки зрения впервые было предложено В.Л. Скалкиным (Скалкин, 1981), который выделил восемь сфер общения: социально-бытовую, семейную, профессионально-трудовую, социально-культурную, сферу общественной деятельности, административно-правовую, зрелищно-массовую, сферу игр и развлечений. На занятиях по языку обычно выделяют следующие сферы: учебно-профессиональную, социально-культурную, бытовую, общественно-политическую, официально-деловую. В Гос. образовательном стандарте по русскому языку для 3-го сертификационного уровня речь идет о трех сферах, в рамках которых учащиеся должны уметь ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные потребности: социально-бытовой, социально-культурной, официально-деловой.

Сфера общения реализуется на занятиях в виде набора тем общения, являющихся предметом изложения, изображения, обсуждения.

Так, в рамках приведенных выше сфер общения для 3-го сертификационного уровня выделяется три группы тем. Первая группа актуальна для общения в социально-бытовой сфере (человек и его личная жизнь, работа и профессия, образование, свободное время). Вторая группа тем определяет социальные потребности изучающего язык (человек и общество, человек и закон, человек и политика, человек и наука), третья связана с общегуманитарной проблематикой (человек и искусство, человек и природа, человек и освоение космоса и пр.).

В рамках тем общения могут быть выделены ситуации общения, которые можно рассматривать в виде совокупности обстоятельств, в которых реализуется общение. По определению А.А. Леонтьева, ситуация — это «совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое действие в соответствии с намеченной нами коммуникативной задачей (Леонтьев, 1970).

Различают условно-речевые (учебные) и речевые ситуации. Первые преобладают на начальном, вторые — на продвинутом этапе обучения. Речевые ситуации играют важную роль в процессе общения, так как они определяют не только содержание коммуникативного акта, но и его структуру, выбор языковых и речевых средств, темп речи и т. д. При описании речевых ситуаций обычно рассматривают: а) тип и жанр события (встреча, урок и пр.); б) тему (предмет речи); в) обстановку (время, место); г) социальные роли участников общения; д) правила и нормы, регулирующие общение; е) языковые средства общения. В программах обучения часто дается перечень речевых ситуаций и их лексико-грамматическое наполнение в соответствии с темой и сферой общения.

Текст как единица содержания обучения. Предметное содержание обучения на занятиях по языку реализуется также в виде текстов, являющихся продуктом речевой деятельности. Тексты, как правило, обладают единством темы и замысла, относительной законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой — синтаксической (на уровне предложения и сложного синтаксического целого), композиционной и логической, определенной целенаправленностью и прагматической установкой. Восприятие текста обеспечивается не только языковыми единицами, входящими в них, но и фоновыми знаниями, составляющими его предметное содержание. Текст всегда характеризуется отнесенностью к тому или иному стилю — разговорному, публицистическому, деловому, научному, стилю художественной литературы. На занятиях по языку давно отказались от работы в рамках так называемого «нейтрального» стиля, и обучение строится, как правило, с учетом интересов и будущей специальности студентов. На занятиях с нефилологами — это сфера профессионального общения и обслуживающие ее стили, на занятиях с филологами преимущественное внимание уделяется языку и стилю художественной литературы. Разговорный стиль, для которого характерны преобладание обиходно-бытовой лексики и значительная свобода синтаксических построений, является объектом обучения на начальном этапе и в курсовой системе занятий. На занятиях по практике языка учащимся даются первоначальные теоретические сведения о тексте: само понятие текста, типы текстов (повествование, описание, рассуждение), абзац, тема, средства связи предложений в тексте и пр. Более углубленные сведения о тексте студенты-филологи получают в рамках специального курса — «Лингвистика текста». На практических занятиях студенты овладевают умениями создавать различные тексты: изложение, сочинение, доклад, курсовая работа и др. С методической точки зрения тексты бывают аутентичными, т. е. реальными продуктами носителей языка, и учебными (специально подготовленными для учебных целей). Такие тексты подвергаются адаптации, упрощению их содержания и структуры с учетом языковой подготовки учащихся. Проблема отбора текстов и приемы работы с ними на занятиях — одна из актуальных и активно разрабатываемых методических проблем (Бурвикова, 1988; Каменская, 1990; Кулибина, 1987, 2000; Новиков, 1988 и др.).

РЕЗЮМЕ

Содержание обучения составляют те знания, навыки, умения, компетенции, овладение которыми обеспечивает способность пользоваться языком как средством общения. В традиционном понимании содержание обучения есть ответ на вопрос: «Чему учить?» (Лапидус, 1986).

Можно говорить о предметной и процессуальной сторонах содержания обучения. Предметное содержание обучения дает представление об окружающем мире, который является объектом рассмотрения на занятиях (это все то, о чем мы говорим, пишем, читаем, думаем) и включает сферы, темы, ситуации общения, тексты. Процессуальное содержание общения касается действий с единицами языка, реализующими содержание окружающего мира, что способствует формированию знаний, навыков, умений, личности обучающегося.

Конечным результатом усвоения содержания обучения является формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность пользоваться языком в устной и письменной форме в различных ситуациях общения. В состав коммуникативной компетенции входят следующие виды компетенций: лингвистическая, социолингвистическая (речевая), дискурсивная, стратегическая, социальная, социокультурная, профессиональная.

В некоторых исследованиях разграничиваются понятия компетентность (способность к выполнению какой-либо деятельности) и компетенция (содержание соответствующей компетентности в виде совокупности знаний, навыков, умений, опыта).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что входит в состав содержания обучения иностранному языку? Является ли содержание обучения величиной постоянной? Какими критериями руководствуются методисты при отборе содержания обучения для разных профилей и этапов овладения языком?

2. Что является объектом обучения и объектом усвоения в содержании обучения?

3. Как можно охарактеризовать предметную и процессуальную стороны содержания обучения?

4. Что такое коммуникативная компетенция и каково ее содержание?

5. Представляется ли вам убедительной попытка разграничить понятия компетенция и компетентность?

6. Охарактеризуйте компенсационные и учебные умения, входящие в состав содержания обучения языку.

7. Прокомментируйте следующее утверждение из книги «Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях»/Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина. М., 1998: «Начинать ли с обучения языку как системе или с речи — самого процесса использования языка в коммуникативных целях? Мы исходим из того, что начинать нужно с обучения речи... т. е. обучать системе языка через речь в процессе организованного целенаправленного общения» (с. 39—40).

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бим ИЛ. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе.— М., 1988. Содержание обучения иностранному языку в принципиальном плане. С. 58—80.

2. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам.— М., 1977. Речевые навыки и речевые умения. С. 34—44.

3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.— М., 1991. Речевая деятельность как объект обучения в преподавании иностранных языков. С. 73—92.

4. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов/Под ред. А.Н. Щукина.— М., 1990. Содержание обучения. С. 24—26.

5. Методика преподавания русского языка как иностранного/О.Д. Митрофанова и др.— М., 1990. Коммуникативное содержание обучения. С. 48—56. Языковое содержание обучения. С. 57—62.

6. Лапидус Б.А. Проблемы содержания обучения в языковом вузе.— М., 1986. Теоретические вопросы содержания обучения практическому владению иностранным языком. С. 5—36.

7. Гойхман О.Я., Надеина ТМ. Основы речевой коммуникации.— М., 1997. Речевая коммуникация. С. 6—16.

8. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики.— М., 1977. Соотношение категорий языка, речи, речевой деятельности. С. 10—12.

9. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии.—М.-Воронеж, 2001. Что такое виды речевой деятельности? С. 385—388.

10. Милославская СК. Межкультурная коммуникация в свете задач интернационализации образования//Мир русского слова. 2001. №4.