- •Часть IV новое время г лава 6

- •Общая биология и генетика

- •Теория эволюции органического мира

- •Учение о наследственности и изменчивости

- •Анатомия

- •В России XVII—XVIII столетиях

- •Гистология

- •Эмпирический период

- •Микроскопический период

- •Эмбриология

- •Общая патология

- •Макроскопический период

- •Микроскопический период

- •Микробиология

- •Эмпирический период

- •Экспериментальный период

- •Эмпирический период

- •Экспериментальный период

Микробиология

Микробиология (греч. microbiologia; от mikros — малый, bios — жизнь и logos — учение) как наука о микроорганизмах, их строении и жизнедеятельности, а также изменениях, вызываемых ими в организмах людей, животных, растений и неживой природе, возникла во второй половине XIX в.

Ее формирование проходило в тесной связи с практической деятельностью человека, историческим развитием, общим прогрессом наук (биологии, физики, химии) и техники (открытие и совершенствование микроскопии и других методов исследования). В процессе своего развития микробиология дифференцировалась на общую, медицинскую, сельскохозяйственную, ветеринарную, санитарную, промышленную и др. Для подготовки специалистов-медиков особое значение имеет медицинская микробиология. Она подразделяется на бактериологию, вирусологию, микологию, иммунологию, протозоологию. В истории микробиологии выделяют два основных периода: эмпирический (до второй половины XIX в.) и экспериментальный, начало которого связано с деятельностью Л. Пастера.

Эмпирический период

Идея о живой природе заразного начала, уносившего тысячи (а во время крупных эпидемий и пандемий миллионы) человеческих жизней, формировалась в течение тысячелетий. Эмпирические догадки о живом возбудителе высказывались в трудах Тита Лукреция Кара (95 — 55 гг. до н.э.), Плиния Старшего (23 — 75 гг. до н.э.), Галена

1 Достижения и современная история

патологической

анатомии изучаются

на

кафедре патологической

анатомии (см.

Пальцев

М.А., Аничков Н.М. Патологическая

анатомия: Учебник для вузов.

В 2 т. — М.: Медицина, 2000), патологической

физиологии —

на

кафедре патологической физиологии

(см.

Фролов

В. А., Дроздова Г. А., Казанская Т. А.,

БилибинД.П., Демуров Е.А. Патологическая

физиология: Учебник для вузов. — М: ИД

«Высшее образование и наука», 2002).

Достижения и современная история

патологической

анатомии изучаются

на

кафедре патологической

анатомии (см.

Пальцев

М.А., Аничков Н.М. Патологическая

анатомия: Учебник для вузов.

В 2 т. — М.: Медицина, 2000), патологической

физиологии —

на

кафедре патологической физиологии

(см.

Фролов

В. А., Дроздова Г. А., Казанская Т. А.,

БилибинД.П., Демуров Е.А. Патологическая

физиология: Учебник для вузов. — М: ИД

«Высшее образование и наука», 2002).

357

(ок. 131 — ок. 201 гг. н.э.), Ибн Сины (980 — 1037 гг.) и других выдающихся мыслителей прошлого.

Частые эпидемии повальных болезней в средневековой Европе способствовали накоплению сведений о путях заражения. Выдающимся обобщением достижений этого опыта явился классический труд итальянского ученого эпохи Возрождения Джироламо Фракасторо (1478—1553 гг.) «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» (см. с. 288).

Создание первых оптических приборов в начале XVII в. открыло новую эру в истории микробиологии. А.ван Левенгук (см. с. 344) был первым исследователем, который обнаружил живые микроорганизмы и описал их в своем сочинении «Тайны природы, открытые Антонием Левенгуком» (1695 г.). Тем не менее, до обнаружения первых патогенных микроорганизмов и научно обоснованных методов борьбы с ними оставалось почти два столетия эмпирических поисков. Классическим примером успешного эмпирического решения этой сложнейшей проблемы является история оспопрививания.

Борьба с оспой — выдающаяся глава в истории человечества.

Натуральная оспа (лат. variola, англ. smallpox) стала постоянным эпидемическим заболеванием в Западной Европе в XV столетии. В начале XVI в. испанские конкистадоры завезли ее в Центральную и Южную Америку. В конце XVIII в. оспа была зарегистрирована в далекой Австралии.

Смертность от оспы была высокой. В XVIII столетии в Западной Европе ежегодно заболевало 12—15 млн человек; из них погибало 20 — 25 % взрослого населения и 55 % детей. Только в Великобритании в 1701— 1722 гг. от оспы погибло 22 982 человека, т.е. четвертая часть всего населения страны. Выздоравливавшие часто имели тяжелые осложнения. В частности, слепота поразила 2/3 числа переболевших оспой в Западной Европе XVIII-XIX вв.1

Клинику натуральной оспы изучали Т. Сиденхам, Дж. Фракасторо, И.Мер-куриалис (который в 1584 г. впервые заговорил о специфичности оспы). Еще в древности, желая защититься от этого опасного заболевания, жители разных континентов пришли к идее предохранительного самозаражения оспой, т.е. к «оспопрививанию», которое известно в истории науки под названием инокуляция (лат. inoculatio — искусственное заражение; от лат. inoculare — пересаживать), или, что равнозначно, вариоляция (лат. variolatio; от лат. названия оспы — variola).

В Китае прививка против оспы известна с XI в. до н. э. Ее проводили посредством кусочка материи, пропитанного содержимым оспенных пустул, который вкладывали в нос здоровому ребенку. Существовал и другой — «сухой» способ «посеять оспу», когда в нос закладывали сухие оспенные корочки, завернутые в материю. Более того, еще в древности китайцы умели ослаблять «оспенный яд» на пару, а также сохранять оспенный материал в закупоренных воском фарфоровых сосудах. В таком виде оспопрививание в Китае сохранялось до XVIII в. Из Китая метод инокуляции перешел в Индию, страны Малой Азии, Египет, на Кавказ.

В России предохранительные меры против оспы были известны задолго до открытия Дженнера. Так, крестьяне Казанской губернии растирали оспенные струпья в порошок, вдыхали его, а затем парились в бане. Как правило, после искусственного заражения заболевание оспой проходило в легкой форме. Од-

1 Ульянкина Т.Н. Зарождение иммунологии. — М.: Наука, 1994. — С. 37 — 39. 358

нако в ряде случаев после оспопрививания развивалась тяжелая форма болезни, иногда со смертельным исходом.

В начале XVIII в. метод инокуляции получил широкую известность в Константинополе благодаря активной деятельности приехавшей туда гречанки из Фессалии. Только в одном 1713 г. она произвела более 6000 инокуляций. Жена английского посла в Турции Леди Мэри Уортлей Монтегю (Mary Wortley Montagu) после успешной прививки натуральной оспы себе и своему шестилетнему сыну (1718 г.) стала страстной сторонницей этого метода.

По возвращении в Англию (1721 г.) она уговорила короля Георга I испытать инокуляцию на преступниках, приговоренных к смертной казни (в результате всем привитым была дарована жизнь). Затем инокуляцию стали делать детям-сиротам из церковных приютов, а в 1722 г. — членам королевской фамилии. В 1746 г. в Лондоне был основан госпиталь, в котором на добровольных началах делались прививки, и «Общество по распространению оспопрививания».

Со временем оспопрививание стали делать «с руки на руку», что значительно снижало возможность заражения тяжелой формой заболевания (так как ослабляло вирус оспы)1. В печати стали появляться научные публикации по инокуляции (A. Gatti, 1764 г.; Th.Dimsdale, 1767 г.). По примеру Англии инокуляция стала широко распространяться в странах Западной Европы и США. Во Франции в 1774 г. в год смерти от оспы Людовика XV был инокулирован его сын Людовик XVI. Президент США Дж. Вашингтон приказал инокулировать всех солдат своей армии2.

В России инокуляция вошла в практику в середине XVIII в. — сначала в Дер-пте (1756 г.), а затем и в других городах Империи. Но «несмотря на все желания и труды этих первых распространителей оспопрививания, оно, по-видимому, продвигалось медленно. Требовалась большая сила и поддержка, чтобы подвинуть этот вопрос вперед. Эта сила выразилась в лице Екатерины II»3.

Потрясенная сильной эпидемией оспы в Австрии в 1768 г., императрица Екатерина II написала российскому посланнику в Англии о своем желании срочно сделать инокуляцию себе и своему сыну Павлу. Лондонское медицинское общество избрало для этой ответственной и почетной миссии одного из лучших врачей-инокуляторов — Томаса Димсдейла (Thomas Dimsdale), который прибыл в Россию и 12 октября 1768 г. провел инокуляцию императрице и наследнику престола. Позднее правила оспопрививания были подробно изложены им в сочинении «Нынешний способ прививать оспу», вошедшем в «Полное собрание Российских законов» 1770 г. В России стали учреждаться оспопрививательные дома.

Именно в эти годы Д. С. Самойлович (см. с. 419) впервые высказал идею о специфичности чумы. Будучи убежденным, что чума вызывается «особым и совсем отменным существом», он (до открытия возбудителя) пришел к идее предупреждения этой болезни посредством введения в организм ослабленного заразного начала.

1 Ульянкина Т. И. Зарождение иммунологии. — М.: Наука, 1994. — С. 39—44.

2 Haggard, Howard W. The Lame, the Halt and the Blind. — London: William Heinemann (Medical Books) Ltd., 1932. - P. 222.

3 Веревкин И. А. История оспы в России и меры к ее уничтожению: Дис.... д-ра мед., лекаря. — СПб., 1867. - 74 с.

359

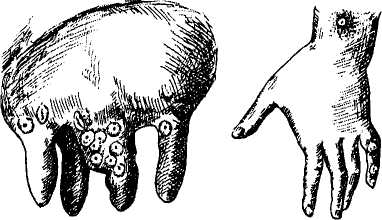

Рис. 181. Коровья оспа и пустулы коровьей

оспы на руке доярки. Иллюстрация из книги

Луиджи Сакко «Трактат по вакцинации».

Милан, 1809 г.

Однако вариоляция не гарантировала длительной и полноценной защиты от оспы. Уже через несколько лет некоторые из числа привитых стали заболевать натуральной оспой (и нередко со смертельным исходом). Врачи вели широкую полемику о положительных и отрицательных сторонах инокуляции. Решение проблемы пришло только в 1796 г., когда Эдвард Джен-нер открыл метод вакцинации (лат. vaccinatio; от vacca — корова).

Эдвард Дженнер (Edward Jenner, 1749—1823 гг.) — английский врач графства Глостершир, ученик Дж. Хан -

тера, основоположник вакцинации (прививки коровьей оспы с целью предотвращения оспы натуральной).

Идея прививки «оспы коров» возникла у молодого Дженнера в разговоре с пожилой дояркой, руки которой были покрыты кожными высыпаниями. На вопрос Дженнера, не больна ли она натуральной оспой, крестьянка ответила, что болезни этой у нее быть не может, поскольку она уже переболела оспой «коровьей». Эти слова глубоко запали в душу юного Дженнера. Он посоветовался со своим учителем Дж.Хантером, и тот сдержанно порекомендовал ему проверить это в эксперименте.

«Исследовать, — писал канадский патофизиолог и эндокринолог Ганс Се-лье, — это видеть то, что видят все, и думать так, как не думал никто». Эти слова в полной мере относятся к Дженнеру.

В течение 30 лет он собирал сведения о заболеваниях человека коровьей оспой в графстве Глостершир, желая убедиться в предохранительных свойствах коровьей оспы по отношению к натуральной. Параллельно он изучил все виды высыпаний на вымени коров и на руках доярок (рис. 181). В результате он пришел к заключению, что содержимое молодых незрелых пустул коровьей оспы, которое Дженнер назвал словом «вакцина» (лат. vaccina; от vacca — корова), предотвращает заболевание натуральной оспой в случае его попадания на руки молочниц, т.е. при инокуляции. Отсюда следовало, что искусственное заражение коровьей оспой — безвредный и гуманный способ предотвращения натуральной оспы.

Прошло много лет, прежде чем Дженнер решился на эксперимент. Он провел его 14 мая 1796 г., привив восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу, содержимое (лимфу) пустулы с руки крестьянки Сары Нельме, заразившейся коровьей оспой (рис. 182). Полтора месяца спустя (1 июля 1796 г.) Дженнер ввел Джеймсу лимфу из пустулы больного натуральной оспой — мальчик не заболел. Повторные попытки заразить мальчика оспой спустя несколько месяцев, а затем и пять лет, также не вызвали никаких симптомов заболевания — Джеймс Фиппс стал невосприимчивым к натуральной оспе. Повторив этот эксперимент 23 раза, Э. Дженнер в 1798 г. опубликовал статью «Исследование причин и действий... коровьей оспы» («An inquiry into the causes and effects of variolae vaccinae a disease... known by the name of Cow Pox»). Коровья оспа стала

360

Рис. 182. Открытие вакцинации 14 мая 1796 г. — Эдвард Дженнер прививает Джеймсу

Фиппсу содержимое пустулы с руки доярки Сары Нельме (которая заразилась от коровы,

звавшейся Blossom — Цветение). Художник Р.А.Том

известна как «variolae vaccinae». Вскоре Дженнер нашел способ сохранения прививочного материала путем высушивания содержимого оспенных пустул и хранения его в стеклянной посуде. Упакованный таким образом сухой прививочный материал Дженнер пересылал в различные страны Европы (включая Россию), Азии и Америки.

В том же 1798 г. вакцинация была введена в английской армии и на флоте, а в 1803 г. было организовано Королевское Дженнеровское общество (Royal Jennerian Society), первым и пожизненным председателем которого был избран Э. Дженнер. Общество ставило целью широкое введение вакцинации в Англии. Только за первые полтора года его деятельности было привито 12 тыс. человек, и смертность от оспы снизилась в стране более чем в три раза. В 1808 г. оспопрививание в Англии стало государственным мероприятием. Э. Дженнер был избран почетным членом почти всех научных обществ Европы. «Ланцет Дженнера, — писал Дж. Симпсон, — спас гораздо больше человеческих жизней, чем погубила шпага Наполеона»1.

' Haggard, Howard W. The Lame, the Halt and the Blind. — London: William Heinemann (Medical Books) Ltd., 1932. - P. 328.

361

К слову, о Наполеоне — несмотря на то, что в те годы Франция находилась в состоянии войны с Англией, он приказал изготовить медаль в честь открытия Дженнера, а в 1805 г. ввел во Франции обязательную (принудительную) вакцинацию.

Судьба Эдварда Дженнера — редкий и счастливый пример признания его заслуг при жизни. Тем не менее долгое время широко бытовало скептическое отношение к методу вакцинации: невежды полагали, что после прививок коровьей оспы у пациентов вырастут рога, копыта и другие элементы анатомического строения коровы (рис. 183).

Открытие Дженнера явилось поворотным пунктом в истории борьбы с оспой. Первая вакцинация против оспы в России по его методу была сделана в 1801 г. профессором Е.О.Мухиным мальчику Антону Петрову, который с легкой руки императрицы Марии Федоровны получил фамилию Вакцинов.

Вакцинация того времени значительно отличалась от сегодняшнего оспопрививания. Антисептики не существовало (о ней не знали до второй половины XIX в.). Прививочным материалом служило содержимое пустул привитых детей (так называемая «гуманизированная» вакцина), а значит была опасность побочного заражения рожей, сифилисом и т. п. Исходя из этого А. Негри предложил в 1852 г. получать противооспенную вакцину от привитых телят.

Понадобилось почти 200 лет для того, чтобы человечество проделало путь от вакцины Э. Дженнера до открытия вируса натуральной оспы (Э. Пашен, 1906 г.) и добилось полной ликвидации этого опасного инфекционного заболевания на всем Земном шаре. Программа ликвидации оспы была предложена

Рис. 183. Карикатура «Коровья оспа, или эффекты новой инокуляции». Гравюра Гилбрея, 1809 г. Лондон. Коллекция сэра Генри Уэллкома

362

в 1958 г. делегацией СССР на XI Ассамблее Всемирной организации здравоохранения и успешно реализована в конце 1970-х гг. совместными усилиями всех стран мира.