- •Билет №1.

- •2. Функции системы сбора и подготовки скважинной продукции.

- •3. Причины обводнения нефтедобывающих скважин.

- •Билет №2.

- •1. Способы регулирования подачи и напора уэцн.

- •2 . Основные элементы системы сбора скважинной продукции нефтяных месторождений.

- •3. Назначение систем поддержания пластового давления.

- •Билет №3.

- •1. Способы регулирования подачи ушсн.

- •2. Схема двухтрубной системы сбора нефти.

- •3. Коэффициенты обводненности и водонасыщенности. Методы их определения.

- •Билет №4

- •1. Технология проведения и назначение динамометрирования ушсн.

- •2 . Схема однотрубной системы сбора нефти.

- •3. Влияние анизотропии коллектора на образование конусов подошвенной воды.

- •Билет №5.

- •1. Причины снижения загрузки погружного электродвигателя уэцн.

- •2. Система сбора и транспорта нефти в горной местности.

- •3. Область применения нефтедобывающих скважин с горизонтальными окончаниями.

- •Билет №6.

- •1. Метод подбора уэцн для нефтяных скважин.

- •2. Системы сбора нефти, газа и воды на морских месторождениях, расположенных вблизи берега.

- •3. Основные законы фильтрации жидкости в пористой среде.

- •Билет №7.

- •1. Технология глушения скважин.

- •2. Системы сбора нефти, газа и воды на морских месторождениях, расположенных вдали от берега.

- •3. Особенности разработки трещиновато-поровых коллекторов.

- •Билет №8.

- •1. Технологии предупреждения и удаления аспо в скважинах, оборудованных ушсн.

- •2 . Принципиальная схема Спутника-а.

- •3. Виды и назначение площадных систем заводнения.

- •Билет №9.

- •1. Область применения винтовых установок уэвн и ушвн.

- •2 . Принципиальная схема Спутника-в.

- •3. Виды и назначение рядных систем заводнения.

- •Билет №10.

- •1. Технологии предупреждения и удаления аспо в скважинах, оборудованных уэцн.

- •2. Классификация трубопроводов.

- •3. Основные виды внутриконтурного заводнения.

- •Билет №11.

- •1. Показатели использования фонда скважин.

- •2. Определение потерь напора на трение для всех режимов течения жидкостей.

- •3. Источники пластовой энергии.

- •Билет №12.

- •1. Виды гтм, применяемых на нагнетательных скважин.

- •2. Графоаналитический метод определения пропускной способности трубопроводов.

- •3. Режимы эксплуатации залежей.

- •Билет №13.

- •1. Виды несовершенства скважин и его учет.

- •2. Графоаналитический метод определения диаметра трубопровода.

- •3. Эксплуатация залежи в режиме растворенного газа.

- •Билет №14.

- •1. Технология исследования нагнетательных скважин.

- •2. Методы определения оптимального диаметра трубопровода.

- •3. Разработка нефтегазовых залежей с газовой шапкой.

- •Билет №15.

- •1. Методы снижения пусковых давлений газлифтных скважин.

- •2. Схемы газосборных коллекторов.

- •3. Виды неоднородности коллекторов.

- •Билет №16.

- •1. Параметры, контролируемые при выводе скважин на режим.

- •2. Состав и структура солеотложений в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Зоны разделы фаз в нефтегазовых залежах с краевыми водами.

- •Билет №17.

- •1. Особенности насосной добычи нефтей с большим газосодержанием.

- •2. Методы удаления солеотложений в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Методы определения кин.

- •Билет №18.

- •1. Определение коэффициента подачи ушсн.

- •2. Состав и классификация аспо в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Критерии выбора объектов для проведения грп.

- •Билет №19.

- •1. Газлифтная эксплуатация скважин.

- •2. Основные факторы образования аспо в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Технологии регулирования разработки нефтяных месторождений.

- •Билет №20.

- •1. Виды и технологии гидродинамических исследований скважин с уэцн.

- •2. Технологии предотвращения и борьбы с аспо в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Технология и назначение форсированных отборов нефти.

- •Билет №21.

- •1. Коэффициент подачи ушсн.

- •2. Виды коррозии в системе сбора скважинной продукции.

- •3. Назначение и область применения потокоотклоняющих технологий.

- •Билет №22.

- •1. Оптимизация режимов работу уэцн.

- •2. Факторы коррозионного воздействия на трубопровод.

- •2. Содержание кислорода в воде

- •3. Парциальное давления со2

- •4. Минерализация воды

- •5. Давление

- •3. Методика определения технологической эффективности гтм.

- •Билет №23.

- •1. Недостатки газлифтной эксплуатации.

- •2. Защита трубопроводов от внутренней коррозии.

- •3. Особенности разработки нефтяных месторождений с недонасыщенными коллекторами.

- •Билет №24.

- •1. Достоинства газлифтной эксплуатации.

- •2. Защита трубопроводов от внешней коррозии.

- •3. Технология и область применения барьерного заводнения.

- •Билет №25.

- •1. Методы регулирования работы скважин с ушсн.

- •2. Основные факторы, вызывающие пульсацию и влияющие на их величину и частоту.

- •3. Особенности геологического строения разработки нефтегазовых залежей.

- •Билет №26.

- •1. Назначение и технологии проведения кислотных обработок добывающих скважин.

- •2. Схема предварительного разгазирования нефти. Понятие сепарации и ступеней сепарации.

- •3. Классификация месторождений по величине извлекаемых запасов.

- •Билет №27.

- •1. Назначение и технология проведения гди.

- •2. Назначение сепараторов.

- •3. Технологии разработки многопластовых месторождений.

- •Билет №28.

- •1. Технологии управления продуктивностью скважин.

- •2. Классификация сепараторов.

- •3. Методы определения типа залежи по составу углеводородов и их относительной плотности.

- •Билет №29.

- •1. Методы обоснования способов эксплуатации скважин.

- •1. Величина пластового давления:

- •2. Коэффициент

- •4. Фильтрационные характеристики призабойной зоны (коэффициенты подвижности и гидропроводности).

- •5. Имеющиеся в распоряжении технические средства снижения забойного давления.

- •2. Методы определения эффективности работы сепаратора.

- •3. Технологии интенсификации разработки нефтяных месторождений.

- •Билет №30.

- •1. Технологии освоения нагнетательных скважин.

- •3. Технологии регулирования разработки нефтяных месторождений.

- •Билет №31.

- •1. Технологии вторичного вскрытия пластов.

- •2. Конструкция гидроциклонного сепаратора.

- •3. Категории запасов нефти.

- •Билет №32.

- •1. Методы интерпретации квд и определяемые по ним параметры.

- •2. Конструкция совмещенной установки разделения скважиной продукции.

- •3. Характеристика и методы определения стадий разработки нефтяных месторождений.

- •Билет №33.

- •1. Теплофизические методы воздействия на пзп.

- •Билет №34.

- •2. Скорость осаждения при ламинарном режиме.

- •3. Последовательность разработки и назначение проектных документов на разработку нефтяных месторождений.

- •Билет №35.

- •1. Назначение, технология проведения и интерпретация результатов гидропрослушивания.

- •2. Схема глобул воды в нефти. Типы эмульсий.

- •3. Назначение и технология проведения трассерных исследований нефтяных месторождений.

- •Билет №36.

- •1. Схемы оборудования устья добывающих скважин.

- •2. Классификация эмульсий в зависимости от плотности сред и содержания парафинов, смол и асфальтенов.

- •3. Методы подсчета запасов нефти и растворенного газа.

- •Билет №37.

- •1. Причины разрушения прискважинной зоны пласта при добыче нефти.

- •2. Технологии дегидратации нефти.

- •3. Особенности разработки нефтяных месторождений на завершающей стадии.

- •Билет №38.

- •1. Основные причины выхода из строя уэцн и методы борьбы с ними.

- •2. Факторы, влияющие на образование эмульсий.

- •3. Технологии совместной разработки многопластовых залежей.

- •Билет №39.

- •1. Виды и условия фонтанирования скважин.

- •2. Предотвращение образования стойких эмульсий.

- •3. Особенности разработки низкопроницаемых и неоднородных коллекторов.

- •Билет №40.

- •1. Технологии предупреждения образования солеотложений при эксплуатации скважин.

- •2. Основные методы разрушение эмульсий.

- •3. Технологии выработки остаточных запасов нефти.

- •Билет №41.

- •1. Назначение мини-грп

- •2. Технологии применения пав в качестве деэмульгаторов.

- •3. Задачи геофизических методов контроля за разработкой нефтяных месторождений.

- •Билет №42.

- •1. Этапы проведения грп.

- •2. Внутритрубная деэмульсация нефти.

- •3. Технологии разработки месторождений при анпд и авпд.

- •Билет №43.

- •1. Классификация плунжерных глубинных насосов.

- •1. По способу приведения в действие:

- •2. Принципиальная схема гравитационного осаждения.

- •3. Методы контроля за разработкой нефтяных месторождений.

- •Билет №44.

- •1. Основные способы заканчивания скважин.

- •2. Установка термической подготовки нефти.

- •3. Особенности разработки месторождений высоковязких нефтей.

- •Билет №45.

- •1. Влияние газа на работу шсну и методы его снижения.

- •2. Установка комплексной подготовки нефти.

- •3. Основные теории фильтрации жидкости в пористой среде.

- •Билет №46.

- •1. Назначение и технология проведения термометрических исследований скважин.

- •2. Принципиальные схемы отстойных аппаратов различного типа.

- •3. Категории скважин.

- •Билет №47.

- •1. Периодическая эксплуатация уэцн.

- •2. Схема работы гидравлического предохранительного клапана и устройство дыхательного клапана.

- •3. Методы определения исходных параметров залежи для гидродинамических расчетов.

- •Билет №48.

- •1. Ликвидация скважин.

- •2. Схемы подогревателей нефти и печей.

- •3. Методы построения гидродинамических моделей нефтяных месторождений.

- •Билет №49.

- •1. Определение параметров пласта по данным исследования скважин.

- •2 . Электродегидраторы, конструкция, область применения.

- •3. Методы контроля за ппд.

- •Билет №50.

- •1. Технологии определения профиля притока и профиля приемистости.

- •2. Схемы совмещенных аппаратов.

- •3. Прогнозирование показателей разработки по фактическим данным с помощью характеристик вытеснения.

- •Билет №51.

- •1. Схема уэцн и назначение узлов.

- •2. Схема расположения оборудования на наземном вертикальном цилиндрическом резервуаре.

- •3. Постоянно действующие геолого-гидродинамические модели.

- •Билет №52.

- •1. Причины и технологии консервации скважин.

- •2. Схема работы гидравлического предохранительного клапана и устройство дыхательного клапана.

- •3. Правовые условия разработки нефтяных месторождений.

- •Билет №53.

- •1. Классификация методов интенсификации притока.

- •2. Огневой предохранитель. Устройство и принцип действия.

- •3. Основные типы нефтегазовых залежей.

- •Билет №54.

- •1. Осложнения, возникающие при работе скважин, оборудованных шсну.

- •2. Методы снижения потерь углеводородов при испарении нефти в резервуарах.

- •3. Функция Бакли-Леверетта. Расчет непоршневого вытеснения нефти водой.

- •Билет №55.

- •1. Причины снижения производительности уэцн.

- •2. Схема газоуловительной системы с газосборником.

- •3. Типы моделей пластов (объектов разработки).

- •Билет №56.

- •1. Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин.

- •2. Назначение установок подготовки воды упсв.

- •3. Закачка в пласты водных растворов пав, полимеров, щелочей, кислот, мицеллярных растворов.

- •Билет №57.

- •1. Системы защиты уэцн от солеотложений.

- •3. Термические методы увеличения нефтеотдачи.

- •Билет №58.

- •1. Регулирование работы фонтанных скважин.

- •2. Схема резервуара – флотатора.

- •3. Методы подсчета запасов нефтяного месторождения.

- •1)Метод материального баланса

- •2) Статистический метод (метод кривых)

- •3)Объемный метод

- •Билет №59.

- •1. Способы эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки месторождений.

- •2. Схемы водозаборов.

- •3. Методы утилизации попутного нефтяного газа.

- •Билет №60.

- •1.Движение газожидкостных смесей в вертикальных трубах.

- •2.Схема улавливания легких фракций углеводородов.

- •3.Особенности разработки нефтяных оторочек.

Билет №43.

1. Классификация плунжерных глубинных насосов.

Поршневые насосы служат для преобразования механической энергии двигателя в механическую энергию перекачиваемой жидкости. Они сообщают жидкости, проходящей через них, энергию, необходимую для преодоления сил сопротивлений, возникающих в самом насосе, по длине трубопровода, в местах изменения сечения потока и направления движения жидкости, а также для преодоления силы инерции и статической высоты, на которую требуется поднять жидкость.

Поршневые насосы можно классифицировать следующим образом.

1. По способу приведения в действие:

а) приводные, в которых поршень приводится в движение шатунно-кривошипным механизмом от отдельно расположенного двигателя, присоединенного к насосу при помощи той или иной передачи;

б) прямого действия, в которых поршень насоса получает возвратно-поступательное движение при помощи штока непосредственно от поршня бескривошипной паровой машины, составляющей вместе с насосом один общий агрегат;

в) ручные.

2. По роду органа, вытесняющего жидкость:

а) поршневые, поршень которых имеет форму диска;

б) плунжерные, поршень которых исполнен в виде длинного цилиндра;

в) диафрагмовые, в которых перекачиваемая жидкость отделена от плунжера или поршня диафрагмой, а цилиндр заполнен рабочей жидкостью — маслом или эмульсией. Эти насосы предназначены для перекачивания жидкостей, содержащих твердые частицы.

3. По способу действия:

а) одинарного действия;

б) двойного действия;

в) дифференциальные;

4. По расположению цилиндра:

а) горизонтальные;

б) вертикальные.

5. По числу цилиндров:

а) одноцилиндровые;

б) двухцилиндровые;

в) трехцилиндровые;

г) многоцилиндровые.

6. По роду перекачиваемой жидкости:

а) обыкновенные (для перекачки холодной воды);

б) горячие (для горячих жидкостей);

в) кислотные;

г) буровые (для перекачки глинистых растворов) и др.

7. По быстроходности рабочего органа:

а) тихоходные, с числом двойных ходов поршня (плунжера) в минуту 40 - 80;

б) средней быстроходности, скорость вращения коренного вала которых составляет 80 - 50 об/мин;

в) быстроходные, с числом двойных ходов поршня в минуту 150 - 350.

Помимо этого насосы по величине подачи делятся на малые (диаметр поршня D ≤ 50 мм), средний (D = 50 ÷ 150 мм) и большие (D > 150 мм).

По величине развиваемого давления различают насосы малого, среднего и высокого давлений.

2. Принципиальная схема гравитационного осаждения.

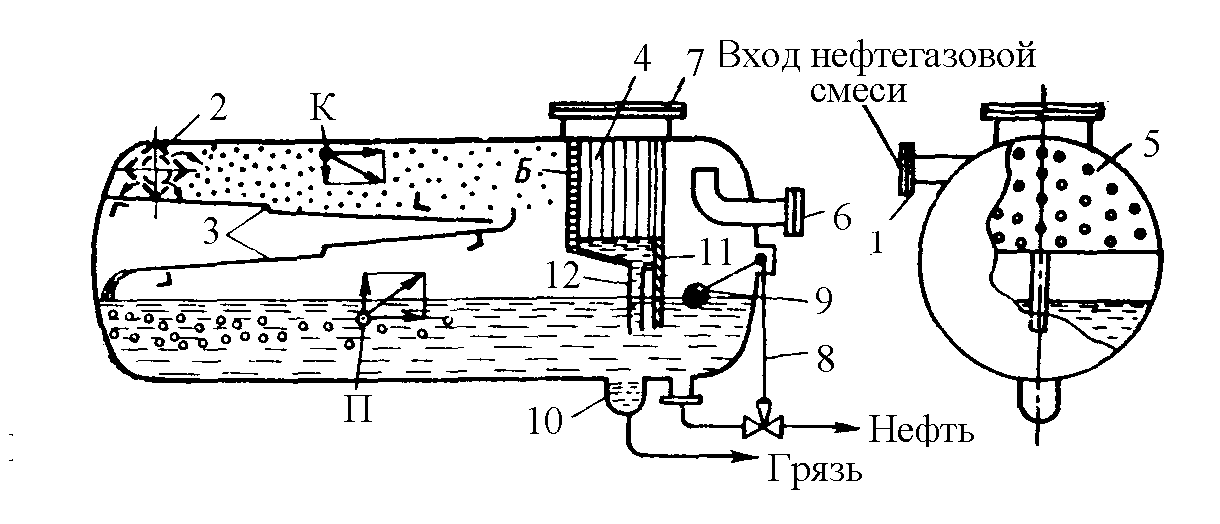

Рассмотрим на примере:Горизонтальный сепаратор. На рис. приведены общий вид и разрез горизонтального сепаратора, в котором частицы жидкости оседают под действием как гравитационных, так и инерционных сил. Этот сепаратор работает следующим образом.

Рис.. Общий вид и разрез горизонтального сепаратора: 1 – ввод газонефтяной смеси; 2 – диспергатор; 3 – наклонные плоскости; 4 – жалюзийная насадка-каплеуловитель; 5 – перегородка для выравнивания потока газа; 6 – выход газа; 7 – люк; 8 – регулятор уровня; 9 – поплавковый уровнедержатель; 10 – сброс грязи; 11 – перегородка для предотвращения прорыва газа; 12 – сливная трубка

Нефтегазовая смесь, подаваемая в патрубок 1, вначале попадает в диспергатор газа 2, где происходит дробление (диспергирование) нефтегазовой смеси. Диспергирование нефти приводит к существенному увеличению поверхности контакта нефть-газ, в результате чего происходит интенсивное выделение газа из нефти. Однако глубокое отделение газа от нефти получается в том случае, когда выделившийся в трубопроводе газ отделяется от нефти до подхода к сепаратору. После диспергатора из газа под действием гравитационных сил значительная часть капельной нефти оседает на наклонные плоскости 3, а незначительная часть ее в виде мельчайших капелек уносится основным потоком газа. Для изменения структуры потока наклонные плоскости следует выполнять с уступами (порогами), способствующими выделению газа из жидкости.

Основной поток газа вместе с мельчайшими частицами нефти, не успевшими осесть под действием силы тяжести, встречает на своем пути жалюзийную насадку 4, в которой происходят "захват" (прилипание) капелек жидкости и дополнительное отделение их от газа; при этом образуется пленка, стекающая в поддон, из которого по трубе 12 она попадает под уровень жидкости, в сепараторе.

На рис.3.7. в верхней части сепаратора показана в увеличенном размере капелька К и действующие на нее силы, а в нижней части сепаратора – увеличенный пузырек газа П и также силы, действующие на него.

Осаждение частиц жидкости в гравитационном сепараторе происходит в основном по двум причинам.

1- Резкое снижение скорости газового потока. 2- разность плотностей газовой и жидкой фазы

Для эффективной сепарации необходимо, чтобы скорость движения газового потока была меньше скорости осаждения