- •Введение

- •Глава 1. Моделирование случайных величин

- •1.1.1. Понятия модели и моделирования

- •1.1.2. Основной цикл познания при моделировании

- •1.1.3. Математическое моделирование

- •1.1.3.1. Математическое описание сложных систем

- •1.1.3.2. Методы математического моделирования

- •1.1.3.3. Имитационное моделирование

- •1.1.3.4. Принципы построения алгоритмов имитационного моделирования

- •1.1.3.5. Характерные особенности имитационного моделирования на эвм

- •1.1.3.6. Статистическое моделирование

- •1.1.3.7. Понятие о вероятностном физическом моделировании

- •1.1.3.8. Достоинства метода имитационного моделирования на эвм

- •1.1.3.9. Недостатки метода имитационного моделирования

- •1.2. Структура имитационной модели. Технологии построения.

- •1.2.1. Этапы разработки имитационной модели

- •1.2.2. Элементы и структура имитационной модели

- •1.2.3. Технология построения и функционирования.

- •1.3. Генерирование равномерно распределенных на интервале [0,1] случайных чисел. Проверка качества генераторов случайных чисел

- •1.3.1. О приближенных случайных числах

- •Физические датчики случайных величин

- •О проверке физических датчиков случайных чисел

- •Метод псевдослучайных чисел

- •Алгоритмы получения псевдослучаных чисел

- •Алгоритмы порядка r

- •Метод возмущений

- •Генератор Лемера

- •Проверка качества формируемой последовательности псевдослучайных чисел

- •1.4. Методы генерирования случайных событий, дискретных и непрерывных случайных величин, многомерных случайных величин, усеченных случайных величин.

- •1.4.1. Моделирование дискретных случайных величин

- •1.4.2. Моделирование семейства биномиальных распределений

- •1.4.3. Моделирование непрерывных случайных величин Метод обратных функций

- •Метод суперпозиций

- •Моделирование многомерных случайных величин

- •Моделирование n-мерной точки с зависимыми координатами

- •Метод отбора

- •Применение метода отбора. Моделирование усеченных распределений

- •Метод Неймана

- •Выбор равномерно распределенных точек в сложных областях

- •1.5. Методы генерирования наиболее часто встречающихся на практике распределений.

- •1.5.1. Моделирование распределения Эрланга

- •1.5.2. Приближенное моделирование нормально распределенных случайных величин

- •1.5.3. Методы генерирования цепей и процессов Маркова.

- •1.5.4. Метод генерирования процессов Маркова с дискретным множеством состояний.

- •1.5.5. Метод генерирования процессов Маркова с дискретно-непрерывным множеством состояний.

- •Глава 2. Моделирование информационных систем железнодорожного транспорта

- •2.1. Формирование реализаций случайных потоков

- •Однородных событий.

- •2.1.1. Входящие потоки

- •2.1.2. Формирование произвольных случайных потоков однородных событий

- •2.2. Введение марковских процессов при моделировании систем массового обслуживания при произвольных распределениях основных случайных величин.

- •2.3. Моделирование однолинейной системы массового обслуживания

- •2.3.1. Распределение длины очереди

- •2.3.2. Время отклика и время ожидания

- •2.4. Моделирование многолинейной системы массового обслуживания

- •2.4.1. Моделирование многолинейной системы массового обслуживания для расчете времени ожидания

- •2.4.2. Моделирование многолинейной системы массового обслуживания для расчета распределения числа требований в системе.

- •2.5. Моделирование сетей массового обслуживания,

- •Глава 3. Оценка точности результатов моделирования

- •3.1. Постановка задачи по оценке точности результатов моделирования. Характеристики точности результатов моделирования Оценка точности результатов аналитического моделирования

- •3.1.1. Постановка задачи по оценке точности результатов

- •3.1.2. Классификация входных случайных величин

- •3.1.3. Смещение и дисперсия оценки выходного показателя

- •3.2. Оценка точности результатов имитационного

- •3.2.1. Оценка смещения

- •3.2.2. Оценка составляющей дисперсии за счет неточности входных параметров

- •3.2.3. Оценка частных производных от показателя эффективности сложной системы на ее математической модели

- •3.3. Оценка точности результатов статистического

- •Глава 4. Разработка математической модели функционирования двухпутного железнодорожного участка для определения минимального расчетного межпоездного интервала

- •4.1. Постановка задачи

- •4.1.1. Актуальность разработки модели

- •4.1.2. Постановка задачи по разработке модели.

- •4.2.2. Кусочно-непрерывный марковский процесс, описывающий функционирование двухпутного железнодорожного участка

- •4.3. Алгоритм смены состояний кусочно-непрерывного процесса, функционирования железнодорожного участка во времени

- •4.4. Уравнения движения поезда

- •4.5. Программная реализация алгоритма математической модели функционирования двухпутного ж.Д. Участка

- •4.6. Оценка точности линеаризованных решений дифференциальных уравнений движения поезда

- •4.7. Результаты моделирования

- •4.7.1. Описание объекта моделирования и исходные данные

- •4.8. Результаты моделирования для обычных грузовых поездов

- •4.9. Результаты моделирования для поездов повышенной длины и массы

- •4.10. Результаты расчета точности решений линеаризованных уравнений движения поезда

- •Глава 5. Задачи по дисциплине «Моделирование систем» для студентов 4 курса по кафедре «асу» по направлениям

- •Оглавление

- •Глава 1

- •Глава 2. Моделирование информационных систем

- •2.3. Моделирование однолинейной системы массового обслуживания………………………………………………………………...52

- •2.4. Моделирование многолинейной системы массового обслуживания..55

- •Глава 3. Оценка точности результатов моделирования…………………...63

- •Глава 4. Разработка математической модели функционирования

- •Глава 5. Задачи по дисциплине «Моделирование систем»

4.6. Оценка точности линеаризованных решений дифференциальных уравнений движения поезда

Основной моделирующий алгоритм, вычисляющий величину межпоездного интервала, в процессе своей работы обращается к подпрограмме, которая вычисляет либо конечную скорость и время по заданной начальной скорости и пути, который надо пройти, либо конечную скорость и путь по известной начальной скорости и времени. Для определения всех этих величин подпрограмма использует решения дифференциальных уравнений, описывающих движение поезда.

Часть вышеуказанных уравнений имеет аналитическое решение, часть – не имеет и может быть решена методом Симпсона. Разработана соответствующая подпрограмма для основного моделирующего алгоритма, которая использовала решения данных дифференциальных уравнений. Однако оказалось, что время счета этой подпрограммы слишком велико, а поскольку в течение одного прогона основная программа обращается к подпрограмме много раз, то при использовании данного метода время счета сильно возрастает.

В связи с этим

было предложено использовать не точные,

а линеаризованные уравнения движения,

т.е. ускорение, вычисляемое по формуле

![]() ,

считать постоянным на каждом подучастке

(с постоянным уклоном) и вычислять

соответственно по формулам (1-2), (4), (6) п.

4.4, подставляя вместо

,

считать постоянным на каждом подучастке

(с постоянным уклоном) и вычислять

соответственно по формулам (1-2), (4), (6) п.

4.4, подставляя вместо

![]() величину скорости в начале данного

подучастка. Таким образом, сложное

движение, описываемое вышеуказанными

дифференциальными уравнениями, заменяется

кусочно-равноускоренным движением.

Применение линеаризации существенно

снижает время счета одного прогона

модели, однако необходимо предварительно

убедиться в том, что возникающие при

этом погрешности допустимы в рамках

моделирующего алгоритма. Для этого была

разработана вторая подпрограмма, по

структуре аналогичная первой, но в

отличие от нее, использующая линеаризованные

уравнения движения. Далее при одних и

тех же исходных данных были пропущены

обе подпрограммы и найдены величины

погрешностей:

величину скорости в начале данного

подучастка. Таким образом, сложное

движение, описываемое вышеуказанными

дифференциальными уравнениями, заменяется

кусочно-равноускоренным движением.

Применение линеаризации существенно

снижает время счета одного прогона

модели, однако необходимо предварительно

убедиться в том, что возникающие при

этом погрешности допустимы в рамках

моделирующего алгоритма. Для этого была

разработана вторая подпрограмма, по

структуре аналогичная первой, но в

отличие от нее, использующая линеаризованные

уравнения движения. Далее при одних и

тех же исходных данных были пропущены

обе подпрограммы и найдены величины

погрешностей:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

что и дает оценку точности решений

линеаризованных дифференциальных

уравнений движения поезда.

,

что и дает оценку точности решений

линеаризованных дифференциальных

уравнений движения поезда.

4.7. Результаты моделирования

4.7.1. Описание объекта моделирования и исходные данные

Для апробации математической модели функционирования двухпутного участка, определения основных параметров программы и ее возможностей эта модель была настроена на определенный объект моделирования. В качесте такого объекта был взят конкретный двухпутный ж.д. участок с автоблокировкой и диспетчерской централизацией.

Исходные данные для моделирования содержат:

- условно- постоянную (нормативно-справочную) информацию,

- переменную информацию.

Нормативно-справочная информация содержит:

1) профиль моделируемого ж.д. участка,

2) расстановку светофоров на ж.д. участке,

3) распределение вероятностей весов и длин поездов,

4) коэффициенты уравнений движения поезда,

5) нормативные правила действий машиниста при различных показаниях светофоров.

Дадим краткое описание нормативно-справочной информации.

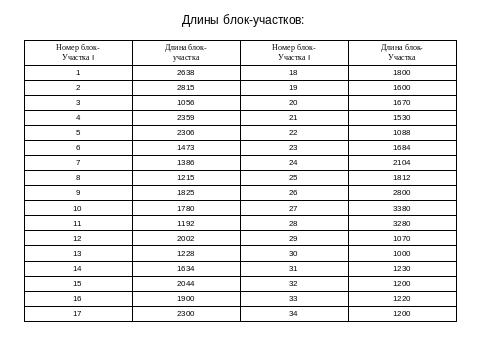

Данный железнодорожный участок состоит из 34 блок-участков. Их длины приведены в нижеследующей таблице 4.4.

В исходных данных задается профиль пути таким образом, что каждый блок-участок делится на подучастки с различным значением уклона ( ). Если при движении, которое рассчитывается с помощью системы (2 - 7) п. 4.4, поезд проходит несколько таких подучастков, то уравнения (2 - 7) п. 4.4 решаются для каждого отдельного подучастка с разными значениями коэффициентов. Профиль ж.д. участка задается таблицей 4.5.

Задается совместное распределение весов и длин поездов на рассматриваемом учкастке. Для получения гистограммы этого распределения с 250 скоростемерных лент были сняты данные о весах и длинах поездов и обработаны в соответствии с правилами математической статистики. Полученное совместное двумерное распределение приведено в таблице 4.6.

Коэффициенты уравнений движения поезда приведены ранее. Нормативные правила действий машиниста при различных показаниях светофоров отражены в моделирующем алгоритме.

Переменная информация содержит начальное расположение поездов на участке, их длины и веса, их фазы обслуживания. Эти данные сведены в таблицу 4.7.

Таблица 4.5

Профиль пути

№ б/у |

1 подучасток |

2 подучасток |

3 подучасток |

4 подучасток |

5 подучасток |

|

Уклон, длина, км |

Уклон, длина, км |

Уклон, длина, км |

Уклон, длина, км |

Уклон, длина, км |

1 |

1,3 0,299 |

-0,2 0,75 |

1,7 0,6 |

1,7 0,989 |

|

2 |

1,7 0,611 |

-1,7 1,53 |

0,3 0,674 |

|

|

3 |

0,3 0,696 |

0 0,2 |

-0,4 0,16 |

|

|

4 |

-0,4 0,51 |

3,1 0,83 |

-0,2 0,197 |

-0,2 0,303 |

1,4 0,519 |

5 |

1,4 1,781 |

-0,2 0,525 |

|

|

|

6 |

-0,2 0,675 |

2 0,798 |

|

|

|

7 |

2 1,386 |

|

|

|

|

8 |

2 0,416 |

-0,5 0,799 |

|

|

|

9 |

-0,5 0,501 |

0,4 1,19 |

-0,5 0,134 |

|

|

10 |

-0,5 1,476 |

1,2 0,304 |

|

|

|

11 |

1,2 0,796 |

-1,1 0,396 |

|

|

|

12 |

-1,1 0,104 |

2,7 0,65 |

-2 0,75 |

1 0,2 |

-0,5 0,298 |

13 |

-0,5 0,802 |

1 0,4 |

|

|

|

14 |

0 0,3 |

-2 0,65 |

2 0,2 |

-1,3 0,484 |

|

15 |

-1,3 0,466 |

0,5 0,56 |

-2,4 2,018 |

|

|

16 |

-2,4 0,852 |

2,5 1,048 |

|

|

|

17 |

2,5 0,822 |

1,2 1,478 |

|

|

|

18 |

1,2 0,722 |

-0,4 0,3 |

1 0,778 |

|

|

19 |

1 1,152 |

-5,1 0,448 |

|

|

|

20 |

-5,1 1,67 |

|

|

|

|

21 |

-5,1 0,452 |

2,7 0,84 |

1,6 0,238 |

|

|

22 |

-1,6 0,322 |

0,9 0,765 |

|

|

|

23 |

0,9 0,685 |

-5,9 0,999 |

|

|

|

24 |

-5,9 1,263 |

-1,6 0,841 |

|

|

|

25 |

-1,6 0,259 |

0,4 0,8 |

-0,3 0,6 |

3,8 0,153 |

|

26 |

3,8 1,812 |

|

|

|

|

27 |

3,8 0,786 |

0,3 0,634 |

0,3 0,86 |

|

|

28 |

0,3 0,5 |

0,7 0,5 |

4,6 1,12 |

-2,2 0,171 |

|

29 |

-2,2 0,809 |

1,6 0,18 |

1,6 0,8 |

-3 0,27 |

|

30 |

-3 1 |

|

|

|

|

31 |

-3 0,511 |

2,1 0,609 |

-3,7 0,11 |

|

|

32 |

-3,7 0,12 |

|

|

|

|

33 |

-3,7 0,379 |

1,7 0,55 - |

0,9 0,291 |

|

|

34 |

-0,9 0,159 |

2,8 0,75 |

0 0,391 |

|

|

Таблица 4.6

Совместное распределение веса и длины поезда

\Вес Длина\ |

300- 780 |

780- 1260 |

1260- 1740 |

1740- 2220 |

2220- 2700 |

2700- 3180 |

3180- 3660 |

3660- 4140 |

4140- 4620 |

4620- 5100 |

10-46 |

0,00578 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

46-82 |

0,011561 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

82-118 |

0,00578 |

0 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

118-154 |

0 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0,00578 |

0,017341 |

0 |

0,00578 |

0 |

154-190 |

0 |

0,0289 |

0 |

0,017341 |

0,00578 |

0,011561 |

0,00578 |

0,0231 |

0 |

0 |

190-226 |

0 |

0,03468 |

0,00578 |

0,011561 |

0,04046 |

0,0867 |

0,127168 |

0,121387 |

0,08092 |

0,01734 |

226-262 |

0 |

0 |

0,00578 |

0,00578 |

0,00578 |

0,00578 |

0,0289 |

0,04624 |

0,098265 |

0,02312 |

262-298 |

0 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,00578 |

0,011561 |

0 |

298-334 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

334-370 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,00578 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Таблица 4.7.

Начальное распределение поездов на ж.д. участке

№ б/у |

Наличие «головы» поезда на блок-участке |

Фаза обслуживания |

Скорость движения |

Расстояние до конца фазы обслуживания |

Расстояние до конца блок-участка |

Длина поезда |

Вес поезда |

Показания светофора |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

5 |

1 |

1 |

22,2 |

900 |

900 |

1276 |

1980 |

2 |

6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

9 |

1 |

1 |

22,2 |

1100 |

1100 |

623,5 |

2460 |

2 |

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

13 |

1 |

1 |

22,2 |

200 |

200 |

88,5 |

2460 |

2 |

14 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

15 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

17 |

1 |

1 |

22,2 |

1200 |

1200 |

1015 |

3900 |

2 |

18 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

19 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

20 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

21 |

1 |

1 |

22,2 |

100 |

100 |

1276 |

1980 |

2 |

22 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

23 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

24 |

1 |

1 |

22,2 |

1300 |

1300 |

493 |

1500 |

2 |

25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

26 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

27 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

28 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

29 |

1 |

1 |

22,2 |

1300 |

1300 |

493 |

1500 |

2 |

30 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

31 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

32 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

33 |

1 |

1 |

22,2 |

50 |

50 |

754 |

4860 |

2 |

34 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

В графе 2 поставлено: 1, если «голова» поезда находится на блок-участке,

0 в противном случае.