- •Примерный тематический план лекций, практических и семинарских занятий студентов по дисциплине «Медицинская информатика»

- •Часть первая

- •Общие вопросы

- •Медицинской информатики

- •Глава 1. Основы информатики

- •1.1. Общие понятия

- •1.3. Устройство компьютеров

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •1.4. Программное обеспечение компьютеров

- •Глава 2. Операционная система Windows

- •2.1. Основные положения

- •2.2. Интерфейс ос Windows

- •2.3. Работа с программами

- •2.4. Инструментарий

- •Глава 3. Пакет прикладных программ Microsoft Office

- •Глава 4. Интернет.

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Браузеры и провайдеры

- •4.3. Поиск информации в Интернет

- •4.4. Медицинские интернет-ресурсы

- •Часть вторая

- •Частные вопросы

- •Медицинской информатики

- •Глава 5 Компьютерный анализ медицинских данных

- •5.1. Понятие медицинской информации

- •Виды информации

- •5.2. Виды медицинской информации

- •5.3. Природа медицинских данных

- •5.4. Конфиденциальность медицинской информации

- •5.5. Неоднозначность медицинской информации

- •5.6. Специфика представления медицинских данных

- •5.7. Интерпретация медицинских данных

- •5.8. Статистическая обработка данных с помощью программы Statistica 6

- •5.8.1. Причины применения непараметрической статистики в медицине

- •5.8.2. Краткий обзор непараметрических методов

- •5.8.3. Программное обеспечение для непараметрической статистики

- •Глава 6 Медицинские приборно-компьютерные системы

- •6.1. Понятие о медицинских приборно-компьютерных системах

- •6.2. Классификация медицинских приборно-компьютерных систем

- •6.3. Принципы построения мпкс

- •6.4. Мпкс в функциональной диагностике сердечно-сосудистой системы

- •6.4.1. Электрокардиография

- •6.4.2. Реография

- •6.5. Электроэнцефалография

- •Средства анализа ээг

- •6.6. Полиграфия

- •Краткие характеристики методик

- •Методы моделирования, используемые при проведении психофизиологического тестирования

- •6.7. Спирография

- •6.8. Медицинские приборно-компьютерные системы (мпкс) клинического мониторинга

- •6.8.1. Общие принципы организации клинического мониторинга

- •Система автоматического наблюдения в специализированных отделениях

- •6.8.2. Суточное мониторирование артериального давления

- •Методика и техника проведения суточного мониторирования артериального давления

- •Оценка результатов смад

- •Интерпретация результатов смад

- •6.8.3. Суточный кардиомониторинг

- •Представление информации на экране и ее обработка

- •6.9. Мпкс в стоматологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7 Телекоммуникационные системы в медицине

- •7.1. Основы компьютерных коммуникаций

- •Техническое обеспечение компьютерных сетей

- •Программное обеспечение компьютерных сетей

- •7.2.Телемедицина

- •7.3. Основные функции и области применения телемедицинских систем

- •7.4. Дистанционное образование в медицине

- •Практические занятия и индивидуальные телемедицинские консультации

- •Телемедицинские консультации и дистанционное обучение

- •Теленаставничество

- •7.5. Домашняя телемедицина

- •Контрольные вопросы

- •Глава 8 Нейросетевые компьютерные экспертные системы в медицине

- •8.1. Задачи, решаемые нейронными сетями

- •8.2. Архитектура нейронной сети

- •8.3. Функционирование нейрона

- •8.4. Функционирование нейросети

- •8.5. Общая схема обучения нейронной сети

- •8.6. Обучение нейросетей-классификаторов

- •8.7. Методологические аспекты обучения нейросетей

- •8.8. Тестирование примеров

- •8.9. Общие аспекты создания медицинских нейросетевых экспертных систем

- •8.10. Основные положения теории и методологии создания нейросетевых медицинских экспертных систем

- •Литература

- •Глава 9. Медицинская информатика в обеспечении разработки, принятия и внедрения административно-управленческих решений в здравоохранении

- •9.1. Государственная политика развития информационных технологий в Российской Федерации. Отраслевые целевые программы информатизации здравоохранения: механизмы реализации и результаты

- •9.2. Законодательная база внедрения информационных технологий в медицинскую практику

- •Глава 10. Информационная поддержка труда медицинских работников. Электронные версии первичной медицинской документации. Электронная подпись врача

- •Оглавление

- •Глава 1. Основы информатики 5

- •Глава 6 Медицинские приборно-компьютерные системы 85

- •Глава 7 Телекоммуникационные системы в медицине 141

- •Глава 8 Нейросетевые компьютерные экспертные системы в медицине 162

- •Глава 9. Медицинская информатика в обеспечении разработки, принятия и внедрения административно-управленческих решений в здравоохранении 188

- •Глава 10. Информационная поддержка труда медицинских работников. Электронные версии первичной медицинской документации. Электронная подпись врача 208

Методы моделирования, используемые при проведении психофизиологического тестирования

Комплекс позволяет реализовывать несколько психосемантических алгоритмов диагностического назначения.

Выделение сигнала осуществляется не путем визуальной экспертной оценки результатов, а с помощью несложной иерархии статистических процедур выделения сигнала из «шума» с последующей непараметрической обработкой. Ускорения работы алгоритма удалось достичь использованием более быстрых параметров (вызванных потенциалов и времени реакций) вместе с применением плетизмограммы, КГР и пр. Чувствительность метода повышается путем многократного предъявления каждого стимула, выбранного случайным образом и статистической оценкой каждой реакции на него.Существенным отличием, кроме всего этого, является также и то, что в применяемом алгоритме используется неосознаваемое предъявление стимульной информации. В случае неосознаваемого предъявления в визуальном режиме применяется традиционная обратная маскировка или ее комбинация с прямой маскировкой аналогично методу «25-го кадра».

Эмоционально значимые образы, предъявленные среди нейтральных, достоверно изменяют частоту сердечных сокращений и кожно-гальванический рефлекс. Следует учитывать ряд привходящих факторов, например — ведущей роли левого полушария у правшей в регуляции условных КГР на вербальный стимул, различий КГР при запоминании семантического материала в зависимости от доминантного полушария, влияний на КГР уровня тревоги и психотропных препаратов, особенностей КГР у больных шизофренией и паранойяльных психопатов, ритмических колебаний КГР у алкоголиков, способности некоторых людей произвольно регулировать КГР и др.

Установлено, что с помощью регистрации КГР можно легко идентифицировать собственное имя, но оно интерферирует с именами близких. Отметим также, что можно определить след эмоционального возбуждения по КГР у алкоголиков в 81—86% случаев, у больных церебральным атеросклерозом — в 50% и у здоровых — в 81—83% случаев.

У здоровых КГР угасали быстрее при более успешном выполнении теста, что свидетельствует о снижении для них эмоциогенности задания.

6.7. Спирография

Спирография как метод исследования легочных объемов и форсированных вентиляционных потоков применяется в следующих ситуациях:

диагностика легочной патологии, например, для выявления внутре- и внегрудного ограничения воздушного потока или рестриктивных (обусловленных уменьшением дыхательной поверхности) бронхолегочных дыхательных нарушений;

оценка терапевтического эффекта у больных с легочными заболеваниями;

проведение предоперационных исследований для оценки степени респираторных осложнений и предоперационной коррекции состояния пациента;

оценка степени легочной недостаточности;

прогнозирование, основанное на динамике тяжести респираторных осложнений;

скрининговый мониторинг состояния респираторной системы у населения при эпидемиологических и профессиональных заболеваниях.

В качестве основного статического объема измеряется жизненная емкость легких — это разница легочного объема между состояниями полного вдоха и полного выдоха.

При проведении спирометрического исследования используются маневры форсированного выдоха и форсированного вдоха. Маневр форсированного выдоха начинается с нескольких нормальных дыхательных экскурсий, после чего делается глубокий вдох и форсированный выдох, после чего производится возврат к нормальному дыханию. Маневр форсированного вдоха отличается обратной последовательностью: после глубокого выдоха делается форсированный полный вдох.При форсированном выдохе измеряются следующие показатели:

форсированная жизненная емкость легких или объем газа, выдыхаемого форсированно и полно после полного вдоха;

временной форсированный экспираторный поток или объем газа, выдыхаемого за первую секунду;

максимальный среднеэкспираторный поток — средний форсированный экспираторный поток в средней части выдоха;

пиковый экспираторный поток — максимальный поток во время определения жизненной емкости легких;

максимальный экспираторный поток на уровнях 75, 50 и 25% объема выдыхаемого воздуха.

При выполнении маневра форсированного вдоха используются аналогичные показатели.

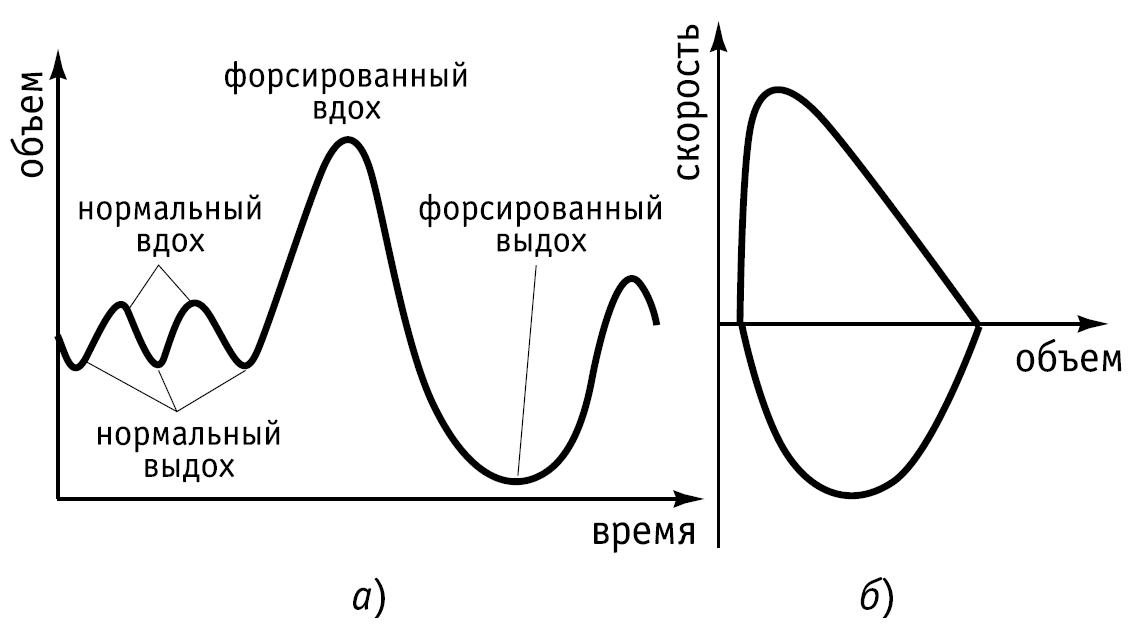

Рис. 6.11. Графические результаты динамической спирометрии (схема): а — спирограмма; б — петля «поток—объем»

Результаты динамической спирометрии обычно изображают графически в форме зависимости вдыхаемого и выдыхаемого объема от времени (рис. 6.11, а).

Другой графической формой представления результатов является кривая «поток—объем», описывающая соотношение максимального потока к легочному объему (рис. 2.11, б). Эта кривая получается из спирограммы в результате ее одновременного дифференцирования и интегрирования: каждая точка указывает скорость воздушного потока к его объему, таким образом, верхняя часть петли соответствует форсированному вдоху, а нижняя часть петли — форсированному выдоху.

Компьютерная спирография обеспечивает автоматический расчет основных спирометрических параметров, представление графических результатов и формирование автоматизированного заключения, которое корректируется и дополняется врачом-специалистом (рис. 6.12).

Рис. 6.12. Вывод результатов и автоматизированного заключения компьютерной спирографии