- •1.Виды систем автоматического управления.

- •По цели управления:

- •1)Системы автоматического регулирования

- •2)Системы экстремального регулирования

- •3)Адаптивные системы автоматического управления По виду информации в управляющем устройстве Замкнутые сау

- •Разомкнутые сау

- •2.Основные определения, функциональные схемы и задачи автоматического управления (основы управления).

- •Основные понятия

- •Функциональные схемы

- •Понятие качества управления.

- •Функциональная схема су.

- •5. История развития теории управления.

- •История

- •6. Классификация су по виду используемой информации в управлении.

- •Замкнутые сау

- •Разомкнутые сау

- •7. Классификация су по виду задающего воздействия и количеству регулируемых координат на объекте.

- •8. Классификация су по математическому описанию и принципу действия сау во времени.

- •11. Типовые звенья су. Безинерционные звенья

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •12. Типовые звенья су. Инерционные звенья 1 и 2-го порядков.

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •13. Типовые звенья су. Интегрирующие и дифференцирующие звенья.

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Дифференцирующее звено

- •14. Типовые звенья су. Форсирующие звенья.

- •Устойчивость су. Обзор методов ее анализа. Критерии устойчивости су.

- •Методы анализа:

- •2.Критерий Рауса-Гурвица

- •3.Критерий Найквиста

- •Критерии устойчивости:

- •16.Корневой метод для анализа устойчивости су.

- •3. Второй (прямой) метод Ляпунова

- •4. Теоремы Ляпунова об устойчивости нелинейных систем

- •17. Критерий Рауса-Гурвица для анализа устойчивости су.

- •Формулировка

- •К вопросу об автоматизации метода

- •18. Критерий устойчивости Михайлова

- •21. Частотные характеристики типовых звеньев сау. Безынерционные звенья.

- •Частотные характеристики типовых звеньев сау. Инерционные звенья 1 и 2-го порядков. Инерционное (апериодическое) звено первого порядка

- •23. Частотные характеристики типовых звеньев сау. Интегрирующее и дифференцирующее звенья.

- •Частотные характеристики типовых звеньев сау. Звено чистого запаздывания.

- •25. Виды динамических систем и свойства объектов управления.

- •26. Особенности математического описания сигналов и типовые воздействия.

- •29. Запасы устойчивости су.

- •Области устойчивости су. Метод корневого годографа.

- •31. Области устойчивости су. Метод Вышнеградского.

- •Области устойчивости су. Метод d-разбиения плоскости одного параметра.

- •Области устойчивости су. Метод d-разбиения плоскости двух параметров.

- •34. Статические режимы су.

- •35 Установившийся статический режим. Статика су

- •36. Способы повышения точности су

- •37. Структурная устойчивость су.

- •Качество переходных процессов в линейных сау.

- •Коррекция динамических свойств линейных сау.

- •40. Нелинейные сау

- •Классификация

- •Задачи исследования:

- •Особенности динамики нелинейных систем

23. Частотные характеристики типовых звеньев сау. Интегрирующее и дифференцирующее звенья.

Интегрирующее звено. Интегрирующим звеном называют звено, которое описывается уравнением:

![]() (6)

(6)

или передаточной функцией:

![]() (7)

(7)

При этом переходная функция интегрирующего звена (рис. 12а) и его функция веса (рис. 12б) соответственно имеют вид:

![]()

![]()

Рис. 12

Частотные характеристики интегрирующего звена (рис. 13) определяются соотношениями:

![]()

=

h(t)

Рис. 13

Логарифмические частотные характеристики интегрирующего звена (рис. 14) определяются по формуле:

![]()

Рис. 14

Дифференцирующее звено. Дифференцирующим называют звено, которое описывается уравнением:

![]() (8)

(8)

или передаточной функцией:

![]() (9)

(9)

При этом переходная функция звена (рис. 16а) и его функция веса (рис. 16б) соответственно имеют вид:

![]()

![]()

Рис. 16

Частотные характеристики звена (рис. 17а-в) определяются соотношениями

![]()

а) б) б)

Идеальное дифференцирующее звено является физически не реализуемым. В реальных звеньях такой вид характеристики могут иметь только в ограниченном диапазоне частот.

Логарифмические частотные характеристики звена (рис. 18) определяются по формуле:

![]()

Рис. 18

Частотные характеристики типовых звеньев сау. Звено чистого запаздывания.

Запаздывающее звено. Дифференциальное уравнение и передаточная функция запаздывающего звена имеют вид:

![]() (16)

(16)

![]() (17)

(17)

где – время запаздывания.

В

соответствии с теоремой запаздывания

![]() .

При этом переходная функция звена и его

функция веса (рис. 30а, б) соответственно

определяются соотношениями:

.

При этом переходная функция звена и его

функция веса (рис. 30а, б) соответственно

определяются соотношениями:

![]()

![]()

k(t)

h(t)

Рис. 30

Частотные характеристики звена (рис. 31а-в) определяются соотношениями:

![]()

а) б) в)

Рис. 31

25. Виды динамических систем и свойства объектов управления.

Динамические системы, в отличие от статических, помнят свое прошлое состояние, то есть обладают памятью. Поэтому в записи модели динамических систем присутствует производная, связывающая прошлое состояние системы с настоящим. Чем большей памятью обладает система, тем больше состояний из прошлого влияют на настоящее, тем большая степень старшей производной используется в записи модели.

Динамические системы, в кот. предполагается, что прохождение возмущения от входа к выходу в ОУ происходит мгновенн описываются обыкновенными диф. уравениями и называются системами со сосредоточенными параметрами.(Система управления двигателем)

Динамические системы, в кот. предполагают, что время прохождения возмущения конечно, описывается диф. уравнением в частных производных и называются системами с распределенными параметрами. (Прохождение воды в трубопроводе).

Объекты управления являются теми основными элементами автоматических систем, в которых при помощи технических средств должен осуществляться заданный алгоритм функционирования.

В качестве объекта управления может выступать отдельная машина или набор машин, которые направлены в своем действии на выполнение технологического процесса с целью получения определенного вида продукции.

Объектом управления может быть помещение или комплекс помещений с определенными параметрами внутренней среды, если эта среды оказывает серьезное воздействие на объект управления.

Основной особенностью объекта управления является то обстоятельство, что в них происходит выработка, передача, преобразование и накопление энергии или материала. Дозирование (регулирование) количества поступающего вещества или энергии осуществляется посредством регулирующего органа.

В качестве резюме определяющего понятие объекта управления могут выступать следующие заключения:

1) объект является управляемым, если в нем происходит передача, преобразование или накопление вещества или энергии;

2) объект считается управляемым, если он имеет регулирующий орган;

3) объект может быть управляемым в случае, если приток энергии или вещества изменяет состояние объекта, который характеризуется изменением его одного или нескольких параметров.

На объект управления все время оказывают влияние различных воздействий, в результате чего изменяются (варьируются) переменные управления, которые носят название выходных величин управляющих объектов.

Воздействие на объект управления может быть приложено как со стороны поступления энергии или вещество, так и на выходе из объекта. Все воздействия обычно разделяют на управляющие и возмущающие.

Объект управления характеризуется обычно некоторыми свойствами, количественное значение которых характеризуют показатели управляемости объекта. К таким характеристикам относят: самовыравнивание объекта, его аккумулирующая способность, а так же его реакцию на управляющее или возмущающее воздействие.

Под самовыравниванием понимают способность объекта самостоятельно приходить в новое состояние равновесия при изменении управляющего или возмущающего воздействия. Не все объекты управления обладают этим свойством. Так объекты управления, описываемые с помощью интегрирующих звеньев не обладают способностью к самовыравниванию, такие объекты называют астатическими. Объекты, которые обладают самовыравниванием называют статическими. Объекты без самовыравнивания крайне трудно поддаются регулированию. Самовыравнивание может быть как положительным так и отрицательным.

При положительном самовыравнивании равновесие в объекте создается без использования автоматических регуляторов. При отрицательном самовыравнивании возникшее нарушение равновесия стремится к нарастанию, поэтому используют автоматические регуляторы. При отрицательном самовыравнивании объект называется неустойчивым статическим объектом, а при положительном – устойчивым статическим объектом.

Количественное

самовыравнивание оценивается при помощи

коэффициента

самовыравнивания,

который равен отношению производной

от приращения внешнего воздействия к

производной от управляемой величины:

,

()

,

()

где

- приращение возмущения в относительных

единицах;

- приращение возмущения в относительных

единицах;

- приращение управляемой величины;

- приращение управляемой величины;

![]() номинальное значение возмущения и

управляемой величины

номинальное значение возмущения и

управляемой величины

Чем больше по значению коэффициент самовыравнивания, тем легче осуществить процесс автоматического регулирования. Сам процесс протекает быстрее и поэтому более качественно.

Большинству объектов управления в той или иной степени присуща инерционность, которая вызывает запаздывание во времени, изменение управляемой величины от управляющего воздействия. Запаздывание обычно бывает или переходным или транспортным. Переходное появляется из-за сопротивления из одной емкости в другую, или при переходе из одного состояния в другое.

Переходное запаздывание наблюдается в объектах, где имеются индуктивности, емкости, вращающиеся массы и т.п. характеристики. Оно определяется как промежуток времени от момента возмущения до начального изменения управляемой величины. Это запаздывание отрицательно влияет на процесс регулирования.

Разным объектам управления присущи различные запаздывания:

1) беземкостные объекты запаздывания не имеют;

2) одноемкостные объекты обладают только переходным запаздыванием;

3) двух и многоемкостные объекты обладают и транспортным и переходным запаздыванием.

Полное запаздывание в объектах определяется суммой имеющихся в объекте запаздываний. С точки зрения регулирования опасно влияние запаздывания в объекте, где отсутствует самовыравнивание.

Аккумулирующую

способность оценивают по емкости

объекта, под которым понимают количество

запасенной энергии и вещества. Чем

меньше емкость объекта, тем он

чувствительнее к возмущающим воздействиям.

Оценить аккумулирующую способность

объекта можно при помощи коэффициента

емкости,

под которым понимают то количество

энергии или вещества, которое необходимо

подвести к объекту управления (или

отвести от него), чтобы изменить

управляемую величину на единицу

измерения:

![]() ,

() где

,

() где

![]() емкость

объекта;

емкость

объекта;

![]() значение

управляемой величины.

значение

управляемой величины.

Самым

простейшим в теплотехнических расчетах

может являться коэффициент теплоемкости.

Значение емкости С

характеризует запас управляемой среды

в объекте. Если в процессе управления

емкость объекта не остается постоянной,

коэффициент емкости определяют как

отношение изменения емкости

![]() к изменению управляемой величины

к изменению управляемой величины

![]() :

:

()

()

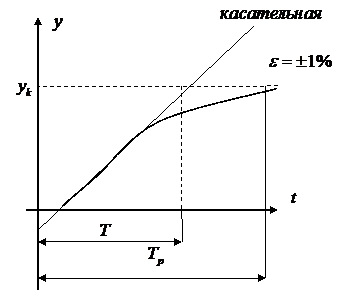

Изменение управляемой величины во времени графически выражается в виде кривой разгона объекта.

Рис.1.17.

Внешний

вид кривой разгона и основные параметры

процесса управления:

![]() конечное значение управляемой величины;

конечное значение управляемой величины;

![]() ордината точки перегиба (необходима

для нахождения постоянной времени);

ордината точки перегиба (необходима

для нахождения постоянной времени);

![]() постоянная времени – время разгона

объекта без самовыравнивания. При

наличии в объекте самовыравнивания и

емкости постоянная времени равна

промежутку времени, в течение которого

изменение управляемой величины от

установившегося параметра в

постоянная времени – время разгона

объекта без самовыравнивания. При

наличии в объекте самовыравнивания и

емкости постоянная времени равна

промежутку времени, в течение которого

изменение управляемой величины от

установившегося параметра в

![]() раз;

раз;

![]() время разгона – время, которое прошло

между подачей возмущения или воздействия

и моментом, когда управляемый параметр

достигнет нового установившегося

значения. На практике он соответствует

времени, когда управляемый параметр

достигнет 99% от конечного установившегося

результата.

время разгона – время, которое прошло

между подачей возмущения или воздействия

и моментом, когда управляемый параметр

достигнет нового установившегося

значения. На практике он соответствует

времени, когда управляемый параметр

достигнет 99% от конечного установившегося

результата.

Для

нахождения характеристик объекта

управления можно использовать следующие

формулы:

,

где

,

где

![]() - коэффициент самовыравнивания;

- коэффициент самовыравнивания;

- чувствительность объекта. Время

разгона можно найти:

- чувствительность объекта. Время

разгона можно найти:

![]()