- •1. Гранулометрический состав горных пород и методы его определения.

- •2. Седиментационный анализ механического состава горных пород.

- •3. Пористость горных пород. Коэффициент пористости.

- •4. Экстрагирование кернов. Принцип работы аппаратов Сокслета.

- •5. Определение коэффициента открытой пористости методом Преображенского.

- •26. Плотность природного газа и отдельных компонентов смеси.

- •6. Понятие насыщенности. Определение коэффициентов водо-, нефте- и газонасыщенности горных пород.

- •7. Проницаемость горных пород. Коэффициент абсолютной проницаемости.

- •8. Определение коэффициента абсолютной проницаемости по газу.

- •9 . Проницаемость горных пород. Явление проскальзывания газа.

- •8. Фазовые и относительные проницаемости горной породы.

- •9 . Графики относительных проницаемостей для системы «нефть-газ». Капиллярное число.

- •12. Движение смеси нефти, газа и воды в пористой среде.

- •13. Распределение пор по размерам. Функция Леверетта.

- •1 3. Зависимость проницаемости от пористости и размера пор.

- •14. Удельная поверхность горных пород. Связь с проницаемостью, пористостью и размером пор.

- •15. Деформационные свойства горных пород.

- •16. Деформация коллекторов при разработке нефтяных и газовых месторождений.

- •18. Поверхностное натяжение на границе раздела фаз. (17)

- •19. Смачивание и краевой угол смачивания.

- •22. Состав и классификация нефтей.

- •23. Состав и классификация природных газов.

- •24. Смеси газов. Мольная, массовая и объемная концентрации компонентов. Связь между ними.

- •25. Уравнение состояния реальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости. (9,8)

- •38. Влагосодержание природных газов.

- •24. Закон соответственных состояний. Монограмма сверхсжимаемости.

- •26. Средняя молекулярная масса природного газа.

- •27. Парциальные давления и объём компонентов в смеси идеальных газов.

- •28. Упругость насыщенных паров.

- •29. Растворимость газов в нефти. Закон Генри.(11)

- •30. Плотность нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.

- •34.Схема фазовых превращений бинарной смеси.

- •3 1. Вязкость нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.

- •32. Структурно механические свойства аномальновязких нефтей.

- •33. Схема фазовых превращений индивидуальных компонентов углеводородов.(18)

- •35. Закон Рауля-Дальтона.

- •36. Особенности фазовых превращений газоконденсатных углеводородных систем.

- •36. Критическая температура и давление реальных углеводородных систем.

- •38. Уравнения фазовых концентраций и компонентов в смеси углеводородов.

32. Структурно механические свойства аномальновязких нефтей.

Реология - наука о течении как о деформации.

Обмен между слоями

движущейся жидкости количеством движения

приводит к торможению слоев, проявлявшемуся

как трение. Рассматривая течение как

деформацию реология в теоретическом

аспекте

выявляет связи и закономерности между

напряжением и скоростью деформации в

напрвлении нормали

к оси потока![]()

Касательное напряжение т, развивающееся в движущихся слоях ньютоновской жидкости, пропорционально градиенту скорости:

![]()

Величина![]() характеризует

деформацию слоев, следовательно

:

характеризует

деформацию слоев, следовательно

:![]() -

подобный тип записи называется

реологическим уравнением.

-

подобный тип записи называется

реологическим уравнением.

Для ньютоновских

систем![]()

Если в нефти содержатся асфальтены и смолы, то ее свойства могут существенно отличаться от свойств ньютоновской жидкости. Вязкость такой нефти зависит не только от давления и температуры, но и от скорости деформации, а также от состояния жидкости (от времени ее нахождения в покое).

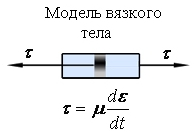

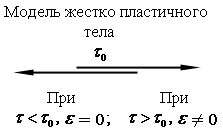

Для описания поведения неньютоновских систем воапользоваться комбинациями простых механических моделей.

![]()

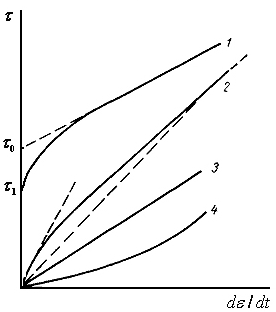

1 -

Бингамовский пластик![]()

В состоянии равновесия обладает пространственной структурой и способен сопротивляться сдвигающему напряжению, пока оно не превысит величину предельного напряжения сдвига.

2 - псевдопластик. Характеризуются отсутствием предела текучести, а также тем, что эффективная их вязкость понижается с увеличением скорости сдвига. Связано с ориентацией асимметричных молекул системы вдоль потока с возрастанием скорости сдвига.

3 - ньютоновская жидкость, вязкость системы не зави сит от скорости деформации.

4

- дилатантные жидкости

![]() относятся

к телам, у которых отсутствует предел

текучести, однако их эффективная вязкость

повышается с возрастанием

скорости сдвига. Такой тип течения

характерен для суспензий с большим

содержанием

твердой фазы.

относятся

к телам, у которых отсутствует предел

текучести, однако их эффективная вязкость

повышается с возрастанием

скорости сдвига. Такой тип течения

характерен для суспензий с большим

содержанием

твердой фазы.

где К—мера консистенции жидкости (с увеличением вязкости К возрастает); п< 1 — соответствует псевдопластикам; п > 1 — дилатантной жидкости.

33. Схема фазовых превращений индивидуальных компонентов углеводородов.(18)

Углеводородные газы, подобно всем индивидуальным веществам, изменяют свой объём при изменении давления и температуры. На рис. 3.1 представлена диаграмма фазового состояния для чистого этана. Каждая из кривых соответствует фазовым изменениям при постоянной температуре и имеет три участка. Слева от пунктирной линии отрезок соответствует газовой фазе, горизонтальный участок – двухфазной газожидкостной области, левый участок – жидкой фазе. Отрезок пунктирной линии вправо от максимума в точке С называется кривой точек конденсации (или точек росы), а влево от максимума – кривой точек парообразования (кипения). В точке С пунктирной линии кривые парообразования и конденсации сливаются. Эта точка называется критической.

С приближением температуры и давления к

критическим значениям свойства газовой

и жидкой фаз становятся одинаковыми,

поверхность раздела между ними исчезает,

и плотности их уравниваются. Следовательно,

с приближением к критической точке по

кривой начала кипения плотность жидкой

фазы будет непрерывно убывать. Если же

к ней приближаться по линии точек

конденсации, то плотность пара будет

непрерывно возрастать.

приближением температуры и давления к

критическим значениям свойства газовой

и жидкой фаз становятся одинаковыми,

поверхность раздела между ними исчезает,

и плотности их уравниваются. Следовательно,

с приближением к критической точке по

кривой начала кипения плотность жидкой

фазы будет непрерывно убывать. Если же

к ней приближаться по линии точек

конденсации, то плотность пара будет

непрерывно возрастать.

Для индивидуальных углеводородов граничным давлением между жидкой и газовой фазой является давление упругости паров (при данной температуре), при котором происходит конденсация или испарение. Обе фазы (жидкость и пар) при данной температуре присутствуют в системе только в том случае, если давление равно упругости насыщенного пара над жидкостью. Давление при котором газ начинает конденсироваться называется давлением насыщения для газа.

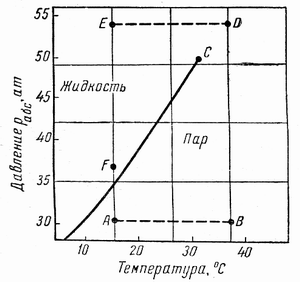

Фазовые превращения углеводородов можно также представить в координатах давление-температура (рис. 3.2). Для однокомпонентной системы кривая давления насыщенного пара на графике давление-температура является одновременно кривой точек начала кипения и линией точек росы. При всех других давлениях и температурах вещество находится в однофазном состоянии.

Фазовая диаграмма индивидуальных углеводородов ограничивается критической точкой С (рис. 3.2). Для однокомпонентных систем эта точка определяется наивысшими значениями давления и температуры, при которых ещё могут существовать две фазы одновременно.

Из рисунка 3.2 следует, что путём соответствующих изменений давления и температуры углеводороды можно перевести из парообразного состояния в жидкое, минуя двухфазную область. Газ, характеризующийся параметрами точки А (рис. 3.2), можно изобарически нагреть до температуры точки В, а затем, повысив давление в системе при постоянной температуре, перевести вещество в область точки D, расположенную выше критической точки С, и далее в область точки Е. Свойства системы при этом изменяются непрерывно, и разделения углеводорода на фазы не произойдёт. При дальнейшем охлаждении системы (от точки D до точки Е), а затем при снижении давления до точки F вещество приобретёт свойства жидкости, минуя область двухфазного состояния.