- •1. Гранулометрический состав горных пород и методы его определения.

- •2. Седиментационный анализ механического состава горных пород.

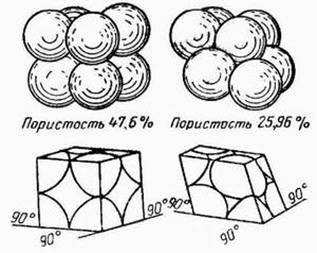

- •3. Пористость горных пород. Коэффициент пористости.

- •4. Экстрагирование кернов. Принцип работы аппаратов Сокслета.

- •5. Определение коэффициента открытой пористости методом Преображенского.

- •26. Плотность природного газа и отдельных компонентов смеси.

- •6. Понятие насыщенности. Определение коэффициентов водо-, нефте- и газонасыщенности горных пород.

- •7. Проницаемость горных пород. Коэффициент абсолютной проницаемости.

- •8. Определение коэффициента абсолютной проницаемости по газу.

- •9 . Проницаемость горных пород. Явление проскальзывания газа.

- •8. Фазовые и относительные проницаемости горной породы.

- •9 . Графики относительных проницаемостей для системы «нефть-газ». Капиллярное число.

- •12. Движение смеси нефти, газа и воды в пористой среде.

- •13. Распределение пор по размерам. Функция Леверетта.

- •1 3. Зависимость проницаемости от пористости и размера пор.

- •14. Удельная поверхность горных пород. Связь с проницаемостью, пористостью и размером пор.

- •15. Деформационные свойства горных пород.

- •16. Деформация коллекторов при разработке нефтяных и газовых месторождений.

- •18. Поверхностное натяжение на границе раздела фаз. (17)

- •19. Смачивание и краевой угол смачивания.

- •22. Состав и классификация нефтей.

- •23. Состав и классификация природных газов.

- •24. Смеси газов. Мольная, массовая и объемная концентрации компонентов. Связь между ними.

- •25. Уравнение состояния реальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости. (9,8)

- •38. Влагосодержание природных газов.

- •24. Закон соответственных состояний. Монограмма сверхсжимаемости.

- •26. Средняя молекулярная масса природного газа.

- •27. Парциальные давления и объём компонентов в смеси идеальных газов.

- •28. Упругость насыщенных паров.

- •29. Растворимость газов в нефти. Закон Генри.(11)

- •30. Плотность нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.

- •34.Схема фазовых превращений бинарной смеси.

- •3 1. Вязкость нефти. Зависимость от давления, температуры и состава.

- •32. Структурно механические свойства аномальновязких нефтей.

- •33. Схема фазовых превращений индивидуальных компонентов углеводородов.(18)

- •35. Закон Рауля-Дальтона.

- •36. Особенности фазовых превращений газоконденсатных углеводородных систем.

- •36. Критическая температура и давление реальных углеводородных систем.

- •38. Уравнения фазовых концентраций и компонентов в смеси углеводородов.

1. Гранулометрический состав горных пород и методы его определения.

Под гранулометрическим составом горных пород подразумевается количественное содержание в породах частиц различной величины.

Гранулометрический состава нефтесодержаших пород в основном представлен частицами размером от 0,5 до 0,05 мм в диаметре. В зависимости от размера зерен, породы разделяются на три основные группы: псаммиты, алевриты и пелиты.

Первая группа – псаммиты состоят преимущественно из частиц размером 1 - 0,1 мм. Вторая – алевриты, включает частицы размером 0,1 - 0,01 мм и третья – пелиты, в которую входят частицы размером от 0,01 до 0,001 мм.

Для определения гранулометрического состава горных пород существует несколько методик. Наиболее распространенными являются ситовый и седиментационный методы, применяемые для слабо и средне сцементированных горных пород и метод исследования в шлифах под микроскопом, применяемый для средне и крепко сцементированных пород.

Ситовый анализ применяется преимущественно для характеристики состава псаммитов, а седиментационный анализ, используют для характеристики алевритов и пелитов.

Для проведения ситового анализа обычно пользуются тканными проволочными и шелковыми ситами. Размер этих сит определяют по числу отверстий, приходящихся на один линейный дюйм. Стандартный набор включает 11 сит.

Проэкстрагированный и высушенный образец керна размельчают на составляющие его зерна при помощи агатовой ступки и пестика с резиновым наконечником. Допускается применение других способов измельчения горной породы при условиях сохранения целостности зерен составляющих породу. Наиболее совершенный метод седиментациошюго анализа – взвешивание осадка.

По окончании рассеивания содержимое каждого сита и тазика аккуратно высыпают на глянцевую бумагу, обметая каждое сито кисточкой.

П утём

взвешивания определяют массу каждой

фракции, то есть массу песчаного

материала, отложившегося на каждом

сите. Точность определения массы

составляет 0,1 г.

утём

взвешивания определяют массу каждой

фракции, то есть массу песчаного

материала, отложившегося на каждом

сите. Точность определения массы

составляет 0,1 г.

Рассчитывается процентное содержание каждой фракции, исходя из того, что навеска 50 г. составляет 100 %. Суммарная потеря массы при проведении анализа не должна превышать 1 %.

2. Седиментационный анализ механического состава горных пород.

Механический состав

пород определяют ситовым и седиментадионным

анализом.Седиментационное разделение

частиц по фракциям происходит вследствие

различия скоростей оседания зерен

неодинакового размера в вязкой жидкости.

По формуле Стокса скорость осаждения

в жидкости частиц сферической формы

![]()

где g – ускорение силы тяжести;

d – диаметр частиц;

v – кинематическая вязкость;

рж – плотность жидкости;

рп – плотность вещества частицы.

Формула (1.1) справедлива при свободном нестесненном движении зерен; чтобы концентрация частиц не влияла на скорость их осаждеяия в дисперсной среде, массовое содержание твердой фазы в суспензии не должно превышать 1%. Использование формулы Стокса при седиментационном анализе рассмотрим на примере пипеточного метода. Допустим, что необходимо определить в песке количество частиц диаметром меньше dx. Для этого при помощи формулы (1.1) вычисляют время t1 падения частиц размером dx до глубины спуска пипетки h. Очевидно, с глубины h через время tx в пипетку проникнут только те частицы, диаметр которых меньше dl, так как к тому времени после начала их саждения более крупные зерна расположатся ниже кончика пипетки. Высушив содержимое пипетки, определяют количество находящихся в суспензии частиц диаметром менее или более dv Это легко сделать, так как масса всей навеси Gt, объем отобранной суспензии V, масса сухого остатка в ней G и объем жидкости Vx

в цилиндре известны.

Очевидно, процентное содержание в породе

отобранных пипеткой фракций (т. е. частиц

диаметром меньше,чем dj) будет

![]() Существует много методов седиментационного

анализа. В лабораториях по исследованию

грунтов широко применяют методы

отмучивания током воды, отмучивания

сливанием жидкости (метод Сабанина) и

метод взвешивания осадка при помощи

весов Фигуровского. Наиболее совершенный

метод седиментационного анализа –

взвешивание осадка.

Существует много методов седиментационного

анализа. В лабораториях по исследованию

грунтов широко применяют методы

отмучивания током воды, отмучивания

сливанием жидкости (метод Сабанина) и

метод взвешивания осадка при помощи

весов Фигуровского. Наиболее совершенный

метод седиментационного анализа –

взвешивание осадка.