- •1. Обработка информации и проблема интерпретации. Роль математического моделирования

- •Основные этапы математического моделирования

- •2. Основные понятия теории систем. Система и системное свойство

- •Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем

- •Элемент

- •Подсистема

- •Структура

- •Состояние

- •Поведение

- •Модель функционирования (поведения) системы

- •3. Классификация систем

- •4. Взаимодействие системы с окружающей средой. Метаболизм

- •5. Определение понятия модели. Методы моделирования и классификация моделей

- •6. Математическая и компьютерная модель. Уровень идеализации и принцип минимальности

- •7. Цели моделирования и требования, предъявляемые к модели. Этапы компьютерного моделирования

- •8. Классификация математических и компьютерных моделей

- •Классификация км

- •9. Линейные модели и линейные системы уравнений. Проблемы вырождения и обусловленности

- •10. Интерполяция данных. Формулировка задачи интерполяции. Линейная интерполяция

- •Геометрическая интерпретация

- •11. Интерполяция полиномом и сплайны

- •Интерполяция многочленами

- •Метод решения задачи Полином Лагранжа

- •Полином Ньютона

- •Погрешность интерполирования

- •Выбор узлов интерполяции

- •12. Многомерная интерполяция данных

- •13. Идентификация моделей и задачи аппроксимации. Линейная аппроксимация и линеаризация

- •14. Нелинейная аппроксимация. Аппроксимация функцией произвольного вида. Аппроксимация полиномом

- •15. Нелинейная аппроксимация. Метод вложенных алгоритмов

- •16. Численное дифференцирование. Устойчивость и выбор шага дифференцирования

- •17. Вычисление определенных интегралов. Сравнительная характеристика методов Методы численного интегрирования

- •Интегрирование методом Монте-Карло

- •Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования

- •18. Метод Монте-Карло. Вычисление кратных интегралов

- •19. Моделирование стационарного состояния нелинейных систем

- •20. Моделирование динамики систем. Уравнения переходных процессов

- •Скалярное уравнение динамики системы

- •Векторное уравнение динамики системы

- •21. Моделирования динамики систем и численные методы решения задачи Коши

- •22. Жесткие системы. Неявные методы. Эквидистантный метод

- •23. Использование метода Монте-Карло при построении модели оптической пары "излучатель-приемник".

- •24. Стохастические модели. Получение случайных чисел с заданным распределением.

- •1.4. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения

- •1. Метод нелинейного преобразования, обратного функции распределения

- •2. Метод Неймана

- •3. Метод кусочной аппроксимации

- •4. Некоторые специальные методы моделирования случайных величин

- •25. Модель источника случайных воздействий

- •26. Моделирование процессов кристаллизации. Расчет плоского кластера

- •27. Моделирование инерционных систем

- •28. Распределенные системы. Модель зонной печи

1.4. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения

Исходным материалом для формирования на ЦВМ случайных величин с различными законами распределения служат равномерно распределенные в интервале (0,1) случайные числа, которые вырабатываются на ЦВМ программным или же физическим датчиком случайных чисел.

Существуют различные приемы преобразования случайных чисел с равномерным распределением в случайные числа с заданным законом распределения [10, 23]. Так, например, в качестве нормально распределенных случайных чисел можно использовать сумму нескольких независимых случайных чисел с равномерным распределением (приближение основано на центральной предельной теореме теории вероятностей, в силу которой сумма независимых случайных величин при весьма общих условиях имеет асимптотически нормальное распределение).

Рассмотрим сначала общие приемы получения случайных чисел с заданным законом распределения из равномерно распределенных случайных чисел.

1. Метод нелинейного преобразования, обратного функции распределения

Пусть

![]() —

функция плотности,

—

функция плотности,

–

функция распределения вероятностей

случайной величины

,

а

–

функция распределения вероятностей

случайной величины

,

а

![]() —

функция, обратная функции

—

функция, обратная функции

![]() .

Тогда случайная величина

.

Тогда случайная величина

![]() имеет

заданный закон распределения

,

если случайная величина

равномерно

распределена в интервале (0,1) [10].

имеет

заданный закон распределения

,

если случайная величина

равномерно

распределена в интервале (0,1) [10].

Например, случайную величину с релеевским законом распределения, у которой функция плотности, функция распределения, среднее значение и дисперсия имеют соответственно вид

(1.4)

(1.4)

где — параметр распределения, можно получить путем следующего преобразования равномерно распределенной в интервале (0,1) случайной величины :

![]()

(переход

от

![]() к

к

![]() в

последней формуле основан на том, что

случайные величины

в

последней формуле основан на том, что

случайные величины

![]() и

имеют

здесь одинаковые законы распределения).

и

имеют

здесь одинаковые законы распределения).

Аналогично случайную величину с показательным законом распределения, у которой

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

можно

сформировать путем преобразования

![]() .

.

Путем преобразований

![]() (1.6)

(1.6)

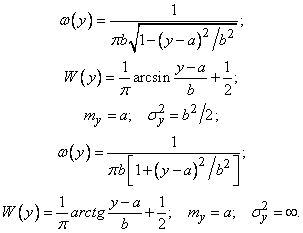

можно сформировать случайные числа, распределенные по закону арксинуса и закону Коши соответственно:

(1.7)

(1.7)

Используя

свойство симметрии тригонометрических

функций, нетрудно убедиться, что закон

распределения случайных величин

,

формируемых согласно алгоритмам (1.6),

не изменится, если аргумент

![]() у

тригонометрических функций заменить

аргументом

у

тригонометрических функций заменить

аргументом

![]() .

.

К

сожалению, не всегда существуют

элементарные преобразования для

получения случайных величин с заданным

законом распределения из равномерно

распределенных случайных чисел. В

частности, у случайных величин с

нормальным распределением функция,

обратная функции распределения, не

выражается в замкнутом виде через

элементарные функции. В этих случаях

для формирования случайных величин с

заданным распределением используются

различные аппроксимации функции

![]() [10,

23].

[10,

23].

2. Метод Неймана

Для

моделирования случайных величин,

возможные значения которых не выходят

за пределы некоторого ограниченного

интервала

![]() (случайные

величины с усеченными законами

распределения), а также случайных

величин, законы распределения которых

можно аппроксимировать усеченными,

достаточно универсальным является

метод Неймана [103], состоящий в следующем.

(случайные

величины с усеченными законами

распределения), а также случайных

величин, законы распределения которых

можно аппроксимировать усеченными,

достаточно универсальным является

метод Неймана [103], состоящий в следующем.

Рис. 1.2

Из

датчика равномерно распределенных в

интервале (0, 1) случайных чисел независимо

выбираются пары чисел

![]() ,

из которых формируются преобразованные

пары

,

из которых формируются преобразованные

пары

![]() ,

,

![]() ,

где

—

интервал возможных значений случайной

величины

с

заданной функцией плотности

;

,

где

—

интервал возможных значений случайной

величины

с

заданной функцией плотности

;

![]() —

максимальное значение функции

.

В качестве реализации случайной величины

берется число

—

максимальное значение функции

.

В качестве реализации случайной величины

берется число

![]() из

тех пар

из

тех пар

![]() ,

которых

выполняется неравенство

,

которых

выполняется неравенство

![]() .

(1.8)

.

(1.8)

Пары, не удовлетворяющие неравенству (1.8), выбрасываются.

Нетрудно

убедиться в справедливости такого

метода моделирования случайных величин.

Действительно, пары случайных чисел

![]() ,

,

![]() можно

рассматривать как координаты случайных

точек плоскости, равномерно распределенных

вдоль осей

и

внутри

прямоугольника

можно

рассматривать как координаты случайных

точек плоскости, равномерно распределенных

вдоль осей

и

внутри

прямоугольника

![]() (рис.

1.2). Пары

,

,

удовлетворяющие условию (1.8), — это

координаты случайных точек плоскости,

равномерно распределенных вдоль осей

и

внутри

той части прямоугольника

,

которая расположена под кривой

.

Вероятность того, что случайная точка

плоскости, находящаяся под кривой

,

окажется в элементарной полосе с

основанием

(рис.

1.2). Пары

,

,

удовлетворяющие условию (1.8), — это

координаты случайных точек плоскости,

равномерно распределенных вдоль осей

и

внутри

той части прямоугольника

,

которая расположена под кривой

.

Вероятность того, что случайная точка

плоскости, находящаяся под кривой

,

окажется в элементарной полосе с

основанием

![]() ,

очевидно, пропорциональна

,

а вероятность попадания точки под кривую

по

условию равна единице, что и требуется.

,

очевидно, пропорциональна

,

а вероятность попадания точки под кривую

по

условию равна единице, что и требуется.