- •Часть 1. Позитивный подход

- •Основные понятия

- •Часть 1. Монополистическое производство и государственная политика

- •Часть 2. Естественная монополия

- •Часть 3. Внешние эффекты Определение

- •Внешние эффекты и оптимум

- •1) Чистые общественные блага

- •Смешанные общественные блага

- •Социально значимые блага

- •Пределы государственных расходов

Часть 3. Внешние эффекты Определение

Действия одного индивида или предприятия могут иметь последствия для других индивидов и предприятий. Говорят, что взаимозависимости в обществе вызывают «внешние эффекты», если:

они непосредственно сказываются на положении одного или мно гих других лиц, не будучи опосредованы ни изменениями цен на рынках, ни изменениями в госбюджете;

они не являются основанием для компенсаций автору решения или «внешним» лицам за ущерб или пользование возникшими благами.

Так как авторам принимаемых решений не приходится платить или, наоборот, получать компенсации за внешние эффекты, из-за них происшедшие, то они не будут принимать во внимание эти эффекты, делая свой выбор относительно предметов обмена и аллокации ресурсов. Иными словами, если цены устанавливаются в условиях рыночного равновесия, то они не отражают информацию относительно внешних эффектов и поэтому будут приводить к суб-оптимальной ситуации.

Внешние эффекты могут быть вызваны производителями (мы будем их называть внешние эффекты производства) или потребителями (внешние эффекты потребления). Если эти эффекты положительны, то говорят о внешней экономии, если отрицательны - о внешней неэкономии.

Возьмем для примера экономику с двумя благами (х и г), двумя потребителями, двумя производителями (производящими блага в количестве X = X] + х2 и Z = Zi + z2).

Пусть Ui - функция полезности индивида 1 такая, что:

Ui = U|(xi, zj, X2, z2, X, Z), где X| и zt - объем потребления благ х и z индивидом i (i = 1,2).

Внешний эффект имеет место, когда одна из частных производных -ненулевая.

Если одновременно обе производные не равны нулю, то мы будем говорить о «взаимных» внешних эффектах потребления.

В случае, когда функции преобразования FX(X, Z) = 0 и FZ(X, Z) = О, при ненулевых производных говорят о внешнем эффекте производства (и о взаимном внешнем эффекте производства - если одновременно обе производные ненулевые).

Внешние эффекты и оптимум

Для начала рассмотрим экономику потребления в чистом виде - с двумя благами и двумя индивидами, функции полезности которых равны: Ui = Ui(x,, z,, х2) и U2 = U2(x2, z2), у, = px*x, + pz*zi и y2 = px*x2 + + pz*z2.

Оптимума по Парето можно достигнуть, максимизировав Ui при заданном U2 с общим ограничением на ресурсы yi + у2 = Px*(xi + х2) + + pz*(zi + z2).

В случае индивида 1 соотношение цен должно быть, как и в общем случае, таким же, как соотношение MRS благ х и г.

В случае индивида 2, оптимум предполагает, что внешний эффект, им произведенный, будет интернализирован (переведен в разряд внутренних факторов), т.е., соотношение между ценами уравняется с общественным MRS, а именно с суммой личного MRS для индивида 2 между благами х и г - и MRS для индивида 1 между внешним эффектом, связанным с потреблением блага х индивидом 2 (х2), и потреблением блага z (zj).

На рынке индивиды максимизируют свою полезность при ограничении со стороны прибыли:

![]()

Отсюда с очевидностью следует, что каждый индивид уравнивает с ценами свое личное MRS между двумя благами:

Следовательно, рынок не позволяет интернализировать внешние эффекты и тем самым достигнуть оптимума. В уже рассмотренном примере это означает, что:

1) потребитель 2 согласится в условиях рынка (в нескоординиро- ванном обмене) на слишком высокий частный MRS в случае положитель ного внешнего эффекта (и на слишком низкий - в случае отрицательного внешнего эффекта).

2) относительное потребление блага 1 сравнительно с благом 2 бу дет слишком малым (слишком большим в случае отрицательного внешнего эффекта), поскольку MRS - убывающая функция относительных коли честв.

Если MRS соответствуют предельным полезностям в денежном выражении (и предельным значениям готовности платить за благо), то в случае положительного (соответственно - отрицательного) внешнего эффекта, величина предельной частной полезности индивида, ответственного это воздействие, ниже (соотв. - выше) предельной общественной полезности (т.е., суммы предельных величин полезности всех индивидов в этом обществе, выраженных в денежной форме). Рынок приводит к уравниванию частной полезности Um и цены, тогда как оптимум предполагает уравнивание общественной Um и цены.

С другой стороны, если предприятие ответственно за положительный (отрицательный) эффект для других предприятий или для потребителей, его предельные частные издержки будут выше (соотв. — ниже), чем предельные общественные издержки (издержки, в которые входит вся совокупность эффектов от его деятельности на других членов общества).

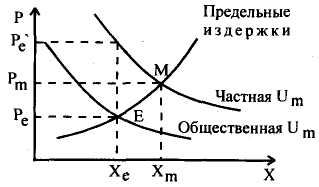

На рис. 11 представлены некоторые из возможных случаев. В случае а) отрицательный внешний эффект заставляет рынок уравнивать частную Um, цену и Ст в точке М, тогда как оптимум предполагает, что уравнива-

Г»1

ются общественная Um, цена и Ст в точке Е. Налог со ставкой р'е—ре за единицу блага позволит восстановить равновесие в точке Е (потребители платят сумму р'е, равную их предельной частной полезности, и предъявляют спрос на Х„ тогда как производители производят лишь X,, так как получают цену, равную лишь ре). Отметим, что этот налог, называемый налогом Пигу (по имени А. Пигу - автора, его предложившего), не имеет целью ни пополнять государственные фонды, ни покрывать ущерб тех, кто пострадал от отрицательных внешних эффектов. Этот налог носит исключительно побудительный характер: цель его — отделить цену, заплаченную потребителями, от цены, полученной производителями, и способствовать такому равновесию на рынке, чтобы количество блага, участвующего в обмене, соответствовало оптимуму.

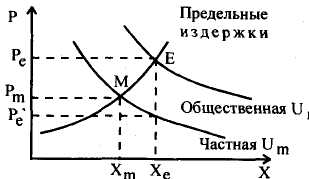

Случай Ь) симметричен предыдущему: здесь внешний эффект положителен, и субсидия в размере ре—р'е позволит добиться рыночного равновесия, которое соответствует оптимуму.

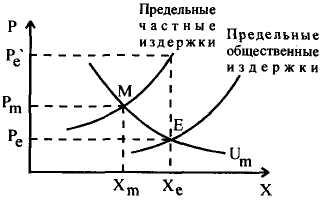

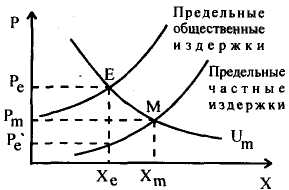

Случай с) соответствует отрицательному внешнему эффекту, спровоцированному предприятием (например, загрязнение окружающей cре-1 ды). Предельные общественные издержки выше, чем предельные частные издержки. Напротив, поскольку никакого внешнего воздействия не предполагается, когда речь идет о потребителях, между предельной частной полезностью и предельной общественной полезностью разницы не существует. Оптимум предполагает уравнивание предельных общественных издержек и предельной полезности, тогда как рынок уравнивает предельные общественные издержки, цену и предельную полезность. И здесь налог со ставкой р'е - ре за единицу блага позволяет вернуться к оптимуму. В случае d, симметричном случаю с, потребуется субсидия в сумме ре-р'е> одинаковой для всех.

Субсидии в бюджетном процессе занимают очень важное место, так как составляют немалую часть государственных расходов, корректируя дефицит ресурсов со стороны предложения, а налоги, в свою очередь, корректируют дефицит ресурсов со стороны спроса.

Принято считать, что именно соотношение между объемом субсидий производителям и потребителям в общем, объеме субсидий во многом, и определяет параметры государственной экономической и социальной политик. Это утверждение объясняется тем, что субсидии производителям играют важную роль в обеспечении для всех членов общества равной финансовой и территориальной доступности в отношении общественных и социально значимых благ, поскольку в них функция благосостояния является утилитарной.

При использовании субсидии потребителям функция индивидуальной полезности которых, является аддатиной могут быть представлены в денежной либо в натуральной форме. Натуральная форма субсидий исключает возможность использования субсидий не по назначению, и придает процессу потребления принудительный характер. Денежные выплаты дают возможность их получателям маневра и более рационального использования ресурсов и с учетом индивидуальных предпочтений потребителей. Поэтому вопрос о соотношении между пособиями в денежной либо натуральной форме должен решаться с учетом конкретной ситуации сведения к минимуму факторов «безбилетника» и оппортунистического поведения получателей данных пособий. Финансирование потребителей через механизмы социальных ваучеров (образовательный, жилищный, талоны на питание и т.д.) предоставляет потребителям общественных благ свободу выбора с одной стороны и создает условия для конкуренции в работе организаций и учреждений, представляющих соответствующие услуги. К сожалению, социальный ваучер не решает проблем морального риска и оппортунистического поведения потребителя либо оппортунистического поведения института предоставившего социальный ваучер потребителю, например отсутствие механизмов гарантирующих надежность индексации стоимости ваучера в случаях инфляции или девальвации национальной ва-

люты, либо отсутствии финансовых ресурсов для обеспечения стоимости ваучера по причине бюджетного дефицита. Субсидирование потребителей в отличии от субсидирования производителей не предполагает использование регулируемых жестких цен, а следовательно, и не противоречит условиям эффективного рыночного хозяйствования. В то же время, существует проблема трансакционных (административных) издержек и есть серьезные основания полагать, - писали Аткинсон Э.Б. и Стиглиц Дж.Э., - что в некоторых областях при государственном обеспечении они окажутся ниже, например, благодаря экономии на масштабах производства или из-за того, что не требуется мониторинг индивидуального использования. Проведенные в последние годы исследования показали, что уровень трансакционных издержек по предоставлению социальных услуг в форме субсидий потребителям оказывается в 7-10 раз выше чем в форме субсидирования производителей.

Несмотря на вышеописанные преимущества, субсидии потребителям имеют существенный недостаток, что и не позволяет широко применять их в практике реализации экономической и социальной политики большинства государств, поскольку, как уже отмечалось выше, в отличие от субсидий производителям функция благосостояния которых утилитарна, и, соответственно, их применение способствует формированию среднего класса, субсидии потребителям, в которых функция индивидуальной полезности — аддативна, действуют особенно в отношении низко доходных групп населения (степень риска оппортунистического поведения, которых достаточно" велика) в основном прямо наоборот. Для решения данной проблемы возможно применение нормативного метода финансирования, так называемое по душевое финансирование, которое позволяет сохранить порядок предоставления субсидий производителям, но осуществляя их финансирование в соответствии с числом конкретных потребителей.

Практические вопросы, связанные с корректировкой внешних эффектов

Учет внешних эффектов предполагает ограничение свободы индивидов во имя свободы других членов общества. Слишком широкое определение этого понятия вскоре привело бы к значительным ограничениям свободы действий. Следует прежде всего учитывать внешние эффекты, имеющие «объективные» основания (например, мнения или идеи, выраженные другими, могут причинять кому-то действительный субъективный вред, но это весьма непросто учесть, не входя в противоречие с другими ценностями, такими, как свобода мысли или толерантность).

Учет внешних воздействий обходится дорого (издержки информации и вмешательства, т.е. трансакционные издержки). Так что рационально бу-

дет заниматься исключительно такими внешними эффектами, чтобы предполагаемая выгода от их корректировки превышала эти трансакционные издержки, т.е., в основном значительными и локализованными внешними эффектами, для которых представляется возможным ясно установить, кто за них несет ответственность.

Внешние эффекты, самопроизвольно интернализовавшиеся

До сих пор мы говорили только о так называемых прямых внешних эффектах (как правило, если не дается уточнений, то под внешними эффектами следует понимать именно прямые внешние эффекты), при этом предполагалось, что их учет может вестись только посредством корректирующего воздействия государства.

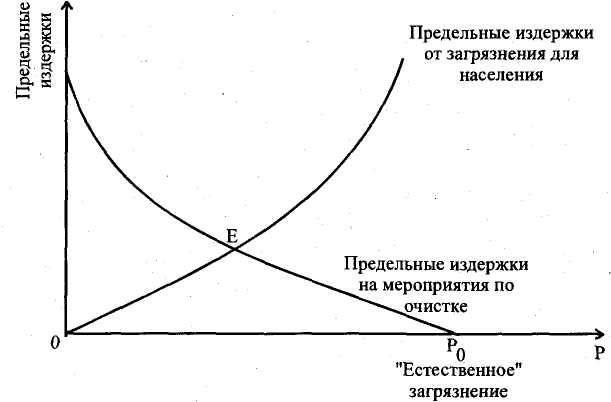

Если структура прав собственности полностью определена, и если величина издержек на операции между индивидами пренебрежимо мала, то лица, которых затрагивают внешние эффекты, в результате переговоров придут к оптимальной ситуации. Это положение, которое называется теоремой Коуза, графически проиллюстрировано на рис. 12. Предприятие загрязняет окружающую среду, при этом возрастают предельные общественные издержки для сообщества. При этом меры по очистке требуют тем больших предельных затрат, чем дальше мы уходим от точки Р=0 «естественного» загрязнения (т.е. без системы мер по очистке) и чем ближе приближаемая к точке нулевого загрязнения.

Если права на воздух принадлежат предприятиям, то отправной точкой будет Р=0. Население предложит предприятию оплатить затраты на очистку в сумме до точки Е - точки, выше которой предельные общественные издержки, связанные с загрязнением, превосходят предельные общественные издержки на мероприятия по очистке. Если права на воздух принадлежат населению, то отправной точкой будет точка Р=0. До точки Е для предприятий будет предпочтительнее возмещать населению ущерб от причиненного загрязнения, так как предельные издержки на мероприятия по очистке больше. Однако выше этой точки Е предприятия предпочтут платить за устранение загрязнения, так как возмещение ущерба населению повлечет большие издержки. Принадлежат ли права собственности предприятиям или населению - все равно мы оказываемся в точке Е. В этой точке предельные издержки на устранение загрязнения равны предельным издержкам от этого загрязнения, что в точности соответствует условиям оптимальной корректировки внешнего эффекта.

Тем не менее - и в этом состоит важное ограничение теоремы Коуза -права собственности никогда не определены исчерпывающе, а издержки на достижение соглашения и на переговоры никогда не равны нулю, в особенности, когда велико число лиц, которых эти внешние эффекты затраги-

вают. Следовательно, при помощи такой процедуры многие внешние эффекты неустранимы.

Рис. 12. Перевод внешних эффектов во внутренние путем переговоров

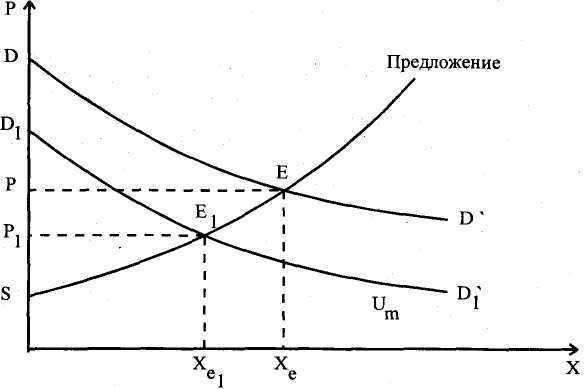

Существуют, наконец, и внешние эффекты косвенного характера, которые не приводят к суб-оптимальности, так что даже многие авторы не соглашаются относить их к разряду внешних. Внешний эффект косвенного характера имеет место, когда действие индивида А (потребителя или производителя) сказывается на значении полезности или прибыли индивида В (в зависимости от того, потребитель он или производитель), опосредованные исключительно изменением рыночных цен. Например, снижение потребительского спроса, вызванное внешними причинами (смещение кривой спроса с DD' в D1D1' на рис. 13), снизит, в частности, прибыли предприятий, производящих это благо (с PSE до PSE1) и/или заставит некоторые из них сократить объемы своей деятельности, или даже прекратить ее совсем (вследствие снижения уровня производства, при котором сохраняется равновесие - с х до X1). Какие бы мнения ни высказывались относительно перераспределительных эффектов, связанных с этой взаимозависимостью (прибыли и уровень занятости в данном секторе уменьшатся вследствие изменения предпочтений потребителя), ее аллокативный аспект будет в полной мере учтен. Как видно на графике, чистого общественного убытка не будет - не будет и суб-оптимальности (общественный излишек — D1SE1 - максимальный, если учитывать смещение кривой спроса). Можно было бы сделать аналогичное заключение, если бы смещалась кривая

предложения, например, вследствие технических инноваций или открытия новых месторождений (если речь идет о сырье).

Рис. 13. Оптимальность равновесия в случае «внешних эффектов косвенного характера» (ситуация снижения спроса, вызванного внешними причинами)

Лекция

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ

Лекция

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ

БЛАГА

Существует ряд благ, которые агенты, децентрализованно действующие на рынке, могут вовсе не поставлять, хотя эти поставки могут приносить значительный положительный общественный излишек. Если речь идет об этих так называемых «общественных благах», то государство осуществляет вмешательство с целью дополнить рынок (а не просто подкорректировать его).

Однако не все блага, поставляемые государством, имеют целью, подобно общественным благам, заставить лучше учитывать предпочтения потребителей, если обнаруживается «недостаточность рыночных поставок». Некоторые из них, получившие название социально значимых благ, поставляются государством - или государство изменяет формы их поставки - с тем, чтобы навязать потребителям предпочтения, которые оно считает более правильными (т.е., чтобы «осчастливить потребителей помимо, их воли»).

В данной лекции рассматриваются два вопроса: общественные блага и социально значимые блага.

Общественные блага

«Общественное благо», в отличие от «частного блага», это благо, ис-пользование или потребление которого приносит прибыль в виде большей полезности или меньших издержек более чем одному лицу одновременно.