- •Материаловедение и технология конструкционых материалов

- •Часть II Обработка металлов резанием, давлением, СварКой

- •Введение

- •Раздел I. Обработка резанием

- •1. Характеристики способов обработки резанием, деформации и силы резания

- •1.1. Способы обработки резанием

- •1.2. Металлорежущие станки

- •1.3. Режущие инструменты, действительные углы режущего лезвия

- •1.4. Характеристики режима резания и сечения срезаемого слоя

- •2. Деформации, напряжения, силы и температуры при резании

- •2.1. Схематизация стружкообразования и характеристики деформаций при резании

- •2.2. Силы при точении

- •2.3. Схема и расчет сил при торцовом фрезеровании

- •2.4. Предел текучести и температура деформации при резании

- •2.5. Температура полуплоскости от равномерно распределенного быстродвижущегося источника тепла

- •2.6. Температура передней поверхности режущего лезвия

- •2.7. Температура задней поверхности режущего лезвия

- •3. Износостойкость инструмента и режимы резания, проектирование технологического процесса

- •3.1. Изнашивание и износостойкость режущих инструментов

- •3.2. Обрабатываемость материалов, характеристики обрабатываемости

- •3.3. Назначение режимов резания и параметров инструмента при обработке резанием

- •Раздел II. Обработка металлов давлением в металлургии и машиностроении

- •4. Горячая и холодная обработка металлов давлением. Прокатка

- •4.2. Нагрев заготовок перед обработкой давлением

- •4.3. Прокатка: схемы процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •4.4. Деформации при прокатке

- •4.5. Мощность и усилия деформирования при прокатке

- •4.6. Теплообмен и температура при горячей прокатке

- •5. Волочение и прессование

- •5.1. Волочение: схема процесса, продукция, оборудование и инструмент

- •5.2. Деформации и напряжения при волочении

- •5.3. Работа, мощность и усилия при волочении

- •5.4. Температура при волочении

- •5.5. Прессование: схемы процесса, продукция, инструмент

- •5.6. Деформации, работа и усилия деформирования при прессовании

- •6. Способы обработки металлов давлением в машиностроении

- •6.1. Общая характеристика операций ковки и горячей объемной штамповки

- •6.2. Оборудование для ковки и штамповки

- •6.3. Деформации, работа и усилия при различных операциях ковки и штамповки

- •6.4. Нагрев и охлаждение штампов при горячей штамповке

- •6.5. Холодная листовая штамповка

- •Раздел III. Теплофизические основы и технологии сварочного производства

- •7. Характеристика способов сварки и схематизация сварочных процессов

- •7.1. Классификация и технологические характеристики различных способов сварки

- •7.2. Основные источники энергии, применяющиеся при сварке

- •7.3. Схематизации процессов распространения тепла при сварке

- •7.4. Тепловой баланс электрической дуговой сварки

- •8. Способы термической сварки

- •8.1. Ручная дуговая сварка

- •8.2. Автоматическая дуговая сварка под флюсом

- •8.3. Сварка в защитных газах

- •8.4. Плазменная сварка и резка

- •8.5. Электрошлаковая сварка

- •8.6. Газовая сварка

- •9. Термомеханические способы сварки

- •9.1. Электрическая контактная стыковая сварка

- •9.2. Электрическая контактная точечная сварка

- •9.3. Электрическая контактная шовная сварка

- •9.4. Конденсаторная сварка

- •9.5. Сварка трением

- •9.6. Ультразвуковая сварка

- •Раздел IV. Изготовление деталей из композиционных материалов, электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •10. Получение деталей методом порошковой металлургии

- •10.1. Технологический процесс получения деталей методом порошковой металлургии

- •10.2. Получение порошка исходного материала

- •10.3. Формование заготовок

- •10.4. Спекание и доводка заготовок

- •11. Производство изделий из полимерных материалов

- •11.1. Способы формообразования деталей из полимеров в вязкотекучем состоянии

- •11.2. Обработка полимеров в высокоэластичном состоянии

- •11.3. Обработка полимерных материалов в твердом состоянии

- •11.4. Сварка полимерных материалов

- •12. Электро-физико-химические и нетрадиционные методы обработки

- •12.1. Классификация электро-физико-химических методов

- •12.2. Электроэрозионная обработка

- •12.3. Схемы наиболее широко применяемых методов электроэрозионной обработки:

- •12.3. Электрохимическая (анодно-химическая) обработка

- •12.4. Ультразвуковая размерная обработка

- •12.4. Схема ультразвуковой размерной обработки прошиванием (долблением):

- •12.5. Лучевая обработка

- •12.5. Концентрация энергии (плотность мощности) различных тепловых источников:

- •12.6. Комбинированные процессы обработки

- •12.7. Нетрадиционные методы обработки

- •12.8. Методы формирования изделий путем наращивания

- •12.9. Методы поверхностной модификации свойств изделий

- •Библиографический список

4.6. Теплообмен и температура при горячей прокатке

В начальный момент соприкосновения температура на поверхности контакта валка с заготовкой равна:

![]() .

(4.33)

.

(4.33)

Высокие контактные температуры возникают на поверхности валка только в течение того малого промежутка времени, когда этот участок поверхности контактирует с нагретой заготовкой. В рассматриваемом примере это время равно 0,16 с и соответствует 30 поворота валка. Остальную часть времени, соответствующую 1,72 с или 330 поворота валка, температура поверхности валка будет уменьшаться вследствие ее выравнивания.

При

соприкосновении холодного прокатного

валка, имеющего начальную температуру

![]() ,

с нагретой до температуры

,

с нагретой до температуры

![]() заготовкой тепло из заготовки интенсивно

поступает в валок и нагревает его (рис.

4.15) .

заготовкой тепло из заготовки интенсивно

поступает в валок и нагревает его (рис.

4.15) .

Рис. 4.15. Схема к определению контактной температуры и тепловых потоков в валки

Оценим относительное уменьшение температуры за промежуток времени, в течение которого контакт участка поверхности валка с заготовкой отсутствует.

Пусть

повышение температуры ![]() на участке поверхности контакта валка

с заготовкой

на участке поверхности контакта валка

с заготовкой

![]() .

(4.34)

.

(4.34)

создается от некоторого равномерно распределенного источника тепла с плотностью теплового потока q:

![]() (4.35)

(4.35)

Соответственно,

средняя плотность теплового потока

равномерно распределенного источника

тепла, необходимая для достижения

температуры

![]() ,

будет:

,

будет:

![]() (4.36)

(4.36)

Температуру

за пределами участка

![]() вычислим, суммируя температуры от

равномерного источника плотностью,

продленного за пределы участка

вычислим, суммируя температуры от

равномерного источника плотностью,

продленного за пределы участка

![]() и стока тепла той же плотности, действующего

за пределами участка

и стока тепла той же плотности, действующего

за пределами участка

![]() :

:

![]() (4.37)

(4.37)

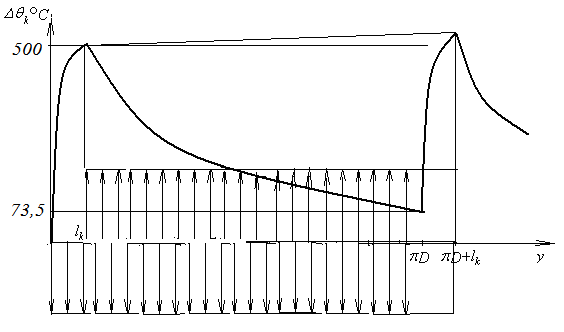

Рис. 4.16. Схема колебаний температуры поверхности валка

В частности, для рассматриваемого примера в конце первого оборота температура поверхности валка снизится до величины:

![]() .

.

Т. е., если температура в контакте равна 500 С, то после первого оборота перед входом в контакт с заготовкой она снизится до 73,5 С. Это вызовет дополнительное повышение контактной температуры примерно на 37 С. Еще через оборот валка остаточная поверхностная температура, вызванная первым контактом, снизится до величины:

![]()

однако появится повышение температуры от следующего контакта и суммарное повышение температуры от подогрева валка на втором обороте будет:

![]() =123

С

=123

С

и т. д.

Колебания контактной температуры в рассматриваемом примере происходят с амплитудой около 400 С и с частотой около 0,6 Гц. Вследствие этого на поверхности валка возникают температурные напряжения, под действием которых появляются трещины.

При непрерывной прокатке заготовки контактная температура увеличивается рис. 4.17.

Рис.

4.17. Примерное изменение начальной

температуры валка и контактной температуры

с ростом числа оборотов валка при

прокате одной заготовки

Рис.

4.17. Примерное изменение начальной

температуры валка и контактной температуры

с ростом числа оборотов валка при

прокате одной заготовки

Повышение контактной температуры вследствие нагрева валков от прокатываемых заготовок представляет большую проблему. При повышенных контактных температурах валки быстрее изнашиваются и деформируются. Таким образом, после проката заготовки и нескольких следующих друг за другом оборотов валка в контакте с заготовкой необходимо делать небольшой перерыв для выравнивания температуры.

Определим количество тепла Q1, поступившее в валки при прокате одной заготовки.

Пусть масса заготовки равна М = 50 000 кг, высота полосы h = 0,35 м, ширина b = 2,3 м. Соответственно, длина полосы будет:

![]() м.

м.

Время

прокатки заготовки

![]() с.

с.

![]()

При принятых условиях прокатки в каждый из двух валков при прокате одной заготовки массой 50 т поступит примерно 7 МДж теплоты.

При

полном выравнивании этой теплоты по

всей массе валка его начальная температура

повысится на величину

![]() :

:

![]() .

.

С ростом количества прокатанных заготовок температура валка увеличивается (рис. 4.18).

В связи с очень большими значениями плотностей тепловых потоков, поступающих в валки, и значительно меньшими возможностями отвода тепла от валков, охлаждаются прокатные валки значительно медленнее, чем нагреваются.

Рис. 4.18. Зависимость контактной температуры от числа прокатанных заготовок

Одним из основных факторов, способствующих меньшему нагреву валков при горячей прокатке, является увеличение скорости прокатки. С ростом скорости прокатки уменьшается количество теплоты, поступающей в валок от каждой прокатанной заготовки. Этим можно объяснить применение весьма высоких скоростей прокатки, несмотря на то, что для увеличения скорости прокатки необходимо увеличивать мощность электропривода прокатного стана.