Стерлитамакский педагогический колледж

Рекомендации

по подготовке к экзамену

по дисциплине «Рисунок»

специальность 0311

«Изобразительное искусство и черчение»

3 курс, 5 семестр

Преподаватель Ахтареева Р.А.

2004 г.

Пояснительная записка.

Рекомендации по подготовке к экзамену по дисциплине «Рисунок» 3 курс, 5 семестр соответствуют требованиям ГОС СПО, составлены на основании Рабочей программы дисциплины «Рисунок» и примерной: Программы дисциплин предметной подготовки по специальности 030800- Изобразительное искусство и черчение. Для педагогических университетов и институтов. М.: Флинта. Наука. 2000.

Рисунок.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по педагогическому образованию.

Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе художественно – педагогического образования и эстетического воспитания будущих учителей изобразительного искусства в школе. Рисунок как самостоятельный учебный предмет развивает творческие способности студентов, формирует эстетический вкус, специальные умения и навыки реалистического отображения действительности. В результате изученного курса студенты овладеют:

Знаниями:

научно-теоретических и методических основ рисунка;

технологии и техники рисунка;

графических материалов.

Умениями:

выразительно и грамотно изображать предметы и явления с натуры, по памяти, по представлению; правильно передавать в рисунке пропорции, форму, объём предметов, пространственное положение, материальность, светотень.

Грамотно использовать различные графические материалы (уголь, соус, сангина, карандаш, тушь).

В содержание рекомендаций входит:

Вопросы к экзамену по дисциплине «Рисунок» 3 курс, 5 семестр;

Содержание теоретического материала вопросов;

Литература

Вопросы к экзамену "Рисунок" 5 семестр

По специальности

0311 Изобразительное искусство и черчение

преп. Ахтареева Р.А.

Форма изобразительной грамотности, пропорции, перспектива, тон; последовательность выполнения рисунка,

Моделировка формы и объема с помощью тона.

Технические приемы в рисунке.

Виды графических работ: наброски, зарисовки.

Виды графических работ: конструктивный и тональный рисунок, станковый рисунок.

Изобразительные средства рисунка: линия, штрих, тональное пятно;

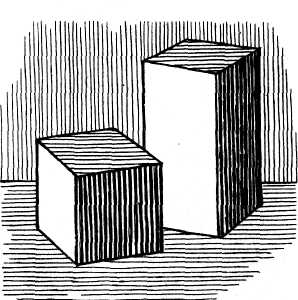

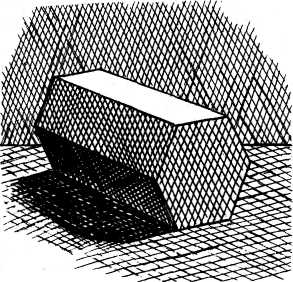

Рисование с натуры прямоугольных предметов по правилам прямой перспективы;

Виды перспективы: линейная, воздушная;

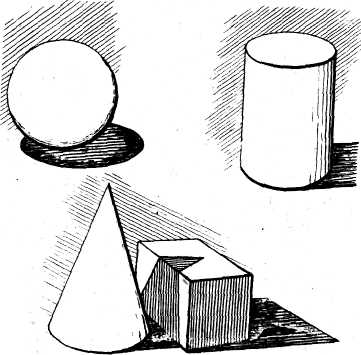

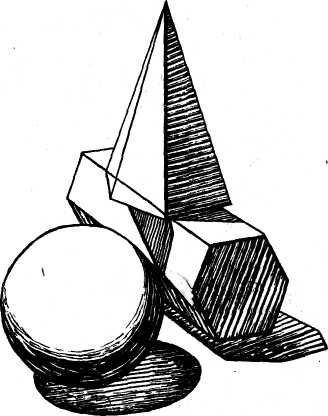

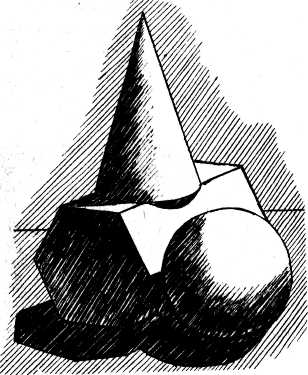

Рисунок простых геометрических форм (куба, пирамиды) в разных положениях.

Рисунок простых геометрических форм ( шестигранной призмы, шара, конуса) в разных положениях.

Последовательность выполнения зарисовок растений.

Рисование круга в перспективе.

Рисунок бытовых предметов комбинированной формы,

Последовательность рисования натюрморта из предметов быта.

Последовательность рисования гипсового орнамента.

Последовательность рисования черепа.

Последовательность рисования классической гипсовой головы.

Последовательность портретного изображения человека.

Последовательность рисования фигуры человека.

Выполнение архитектурных зарисовок.

Последовательность выполнения зарисовки птиц.

Последовательность выполнения зарисовок животных.

Рисунок на пленэре.

Использование в работе различных графических материалов (карандаш, уголь, соус, сангина).

Организация рабочего места при рисовании. Постановка корпуса и рук.

Начальные сведения о рисунке.

Рисунок интерьера в угловой и фронтальной перспективе.

Художественный образ. Условности в искусстве.

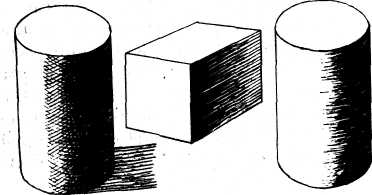

Светотень геометрических тел.

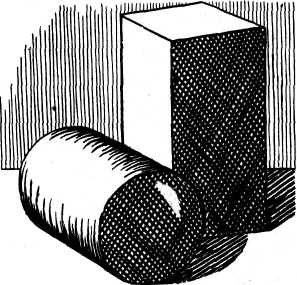

Рисование цилиндра в вертикальном и горизонтальном положении.

Линия и штрих в наброске и тональном рисунке.

Выполнение пейзажных зарисовок.

Проецирующий аппарат.

Рисунок носа, глаза, рта, уха.

Общие правила при рисовании с натуры.

Рекомендации по подготовке к экзамену

Форма изобразительной грамотности.Виды рисунка. В основе всех видов изобразительного искусства, в том числе и графики, лежит рисунок. Слово «рисунок» пришло на смену старославянским словам «знамя», «знамение», означавшим «создание образа», и «чертеж», «начертание», указывавшим на технику выполнения изображения. С XVIII века слово «рисунок» стало термином, обозначающим изображение как создание образа с помощью линий, черт, важных для узнавания признаков предмета: формы, размера, строения, движения, которые передаются во всех видах искусства.

Рисунок выполняют от руки, на глаз, запечатлевая предмет не только как он есть, но и как кажется. Рисунок нагляден; он иллюзорно передает основные внешние признаки предмета, его материальность, объем, освещенность, пространственное расположение, выражает внутреннее содержание этого предмета и среды и вызывает у зрителя определенные мысли и чувства. По использованию изобразительных средств рисунки бывают линейными и тоновыми. Линиями создается художественный образ, выполняются таблицы, схемы, рисунки на классной доске.

Рисунки тоном дают более полную характеристику предмета и среды передачей объемности, освещенности, материальности и пространственных отношений. Такие рисунки называют светотеневыми, тоновыми или тональными.

В массе и контуре некоторых предметов очень ярко выражается характер, движение и другие свойства. Поэтому для их изображения избирают иногда простейший вид тонового рисунка — силуэт — контурный рисунок, заполненный одним ровным тоном.

По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и печатные. Оригинальные рисунки выполняются художником от руки в одном экземпляре. Печатные делают с клише оттиском на бумаге и называют эстампами. Существует несколько разновидностей эстампа. Основными считают гравюру (на дереве — ксилография, на линолеуме — линогравюра, на металле — офорт) и литографию (оттиск с литографского камня, на котором сделан рисунок литографским карандашом и травлением кислотами).

По целевому назначению различают академические рисунки и творческие. Академический рисунок — это длительный рисунок, выполняемый с целью обучения рисованию, освоению приемов изображения и изучения различных форм и признаков. Творческий рисунок — это произведение изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и миропонимание художника.

В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд, эскиз.

Способы рисования.

Рисование по восприятию характеризуется тем, что объект изображения в течение всей работы находится перед рисующим. Такой способ рисования называют также рисованием с натуры.

Способ рисования по оригиналам (с образцов) имеет место в практике обучения учителей не только как наглядное средство освоения технических приемов изображения и решения учебных задач, но и как средство, помогающее созданию всевозможных таблиц и карточек, необходимых для проведения занятий с детьми.

Рисование по представлению характеризуется тем, что объект изображения отсутствует, не находится перед глазами рисующего. Некогда сформированный в его сознании образ рисующий воссоздает по памяти, описанию или воображению. Рисование по представлению развивает зрительную память, насыщает мышление яркими образами и способствует развитию творческого воображения.

Основные стороны процесса рисования — восприятие (наблюдение) натуры и ее изображение.

Основные принципы рисования. Анализируя процесс изображения, можно заметить, что в его основе лежат два основных организующих принципа. Первый принцип — от общего к частному. Второй принцип — от частного к общему.

Учебные задачи рисования. Процесс создания учебного рисунка, представленный двумя его сторонами — наблюдением и изображением, определяется последовательным решением следующих задач: техника рисунка; композиция рисунка; последовательность рисования; изображение предмета; изображение пространства.

Система средств и приемов, с помощью которой реализуется зрительный образ на плоском листе бумаги, называется техникой рисунка. Ее основными сторонами являются организация рабочего места, самоорганизация, выбор нужных приемов работы простым или цветными карандашами, краской, кистью и резинкой, приемов рисования различных линий, деления их на равные части, штриховки, тушевки, окраски и пр.

К материально-техническим средствам относятся бумага, карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, перья, палитра и другие материалы, инструменты и принадлежности, с помощью которых осуществляется изобразительная деятельность.

Окраска — этот прием нанесения тона осуществляется заливкой, отмывкой и «сухой кистью».

Заливка применяется для нанесения ровного красочного тона или нескольких тонов, плавно соединяющихся друг с другом.

«Сухая кисть» как прием используется для окраски изображений предметов, поверхность которых обладает неровной светлотой и шероховатой фактурой. В этой технике употребляют густую краску, которую наносят на бумагу сухой кистью скользящими движениями или тычком кисти.

ОРГАНИЗАЦИЯ КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТИ

Рисующий, приступая к изображению любого объекта, должен установить величинную связь между листом бумаги и рисунком: если бумага большого размера, то и нарисованное на ней должно быть большим; при уменьшении размеров листа соответственно уменьшают и рисунок.

Бумага для рисования обычно имеет удлиненный формат. Поэтому она может лежать перед рисующим по длине (горизонтально) или по высоте (вертикально). То или иное положение определяется величиной и формой предмета. Для изображения высокого предмета бумагу надо положить вертикально, для, изображения длинного — горизонтально надо всякий раз размеры рисунка согласовывать с форматом и размером бумаги.

Известно, что изображение воспринимается вместе с фоном. Но в силу неравномерного расположения светочувствительных клеток на сетчатке глаза четкость видения всех частей картинной плоскости неодинакова: центральная ее часть воспринимается наиболее четко; поэтому надо помещать рисунок в середине листа бумаги. Если изображается несколько предметов, то в этой зоне рекомендуется располагать главный элемент композиции, а второстепенные рядом.

Изобразительные средства рисунка (линия, штрих, тональное пятно); К изобразительным средствам относятся точка, штрих, линия, тон и цвет.

Точка. Получают точку прикосновением острия карандаша, кисти, мела к изобразительной плоскости или путем пересечения штрихов и линий. В рисунке точка участвует в изображении светотени и линейном построении формы в качестве опоры, поэтому такую точку называют опорной.

Положение точки на плоскости определяется координатами. В рисовании чаще всего. применяют координаты длины и высоты, то есть расстояния от вертикальной и горизонтальной линий контура, от вспомогательных, Специально для этих целей проведенных, или от краев листа до изображаемой точки. Проверка положения точки сводится к проверке соотношения координатных величин, которые замеряются карандашом в полном соответствии с принятой системой координат.

Штрих — черта, короткая линия. В рисовании штрихами пользуются значительно чаще, нежели точкой. Ими отмечают размеры, контуры предмета, светлоту поверхностей и объемность его формы. Штрихи вместе с точками, заменяя однообразно ровную линию контура, делают ее динамичной, а форму — живой и связанной с окружающей средой. Штрихи, как и точки, бывают опорными, например, при делении линии на части, при откладывании размеров.

Мазок — изобразительное средство кистевой техники. Форма мазка зависит от формы волоса кисти, от густоты и способа нанесения краски. Концом круглой кисти можно сделать мазок-точку, мазок-штрих и мазок-линию, применяемые при обводке контуров и прорисовке деталей. Вся масса волоса кисти дает широкий мазок-полоску, употребляемый для окраски больших фигур. Плоская кисть дает мазки прямоугольной формы. Прикладыванием (примакиванием) кисти к бумаге получают мазок-отпечаток, повторяющий форму волоса кисти. Прямолинейное движение кисти образует прямые линии и полосы, криволинейное — кривые линии, полосы и мазки сложной формы с росчерком. Раздельными и слитными мазками можно передать светлоту и цвет любого предмета.

Линия — наиболее популярное изобразительное средство. Она изображается всеми материально-техническими средствами: резцом, пером, карандашом и кистью. По характеру линии бывают прямые и кривые. По размеру линии бывают длинные и короткие, равные и неравные, толстые и тонкие; по светлоте они делятся на темные полутемные, светлые; по назначению — на контурные и вспомогательные; по направлению — на горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Тон. Поверхность каждого предмета обладает своим тоном или видимой светлотой. Светлоту — тон передают штриховкой, тушевкой и окраской.

Штриховка — это прием нанесения тона штрихами. Направление этих штрихов (вертикальное, горизонтальное и наклонное) определяется движением поверхности изображаемого предмета, ее структурой, формой, размерами и пр.

Тушевка — это прием нанесения тона слитными штрихами. Обычно тушевку делают боковой поверхностью графита карандаша, удерживаемого всеми пальцами руки. В учебном рисунке не разрешается для ускорения тушевки растирать штриховку пальцами, так как возникают грязные и очень плотные пятна иного оттенка, которые «вырываются» из общего тона.

Рисование с натуры предметов по правилам прямой перспективы; Чтобы правдиво нарисовать предмет на плоскости бумаги, надо передать его видимую (перспективную) форму со всеми характерными особенностями и свойствами: строением, пропорциями, объемом, материалом, расположением в пространстве. Изображение на бумаге должно вызвать по возможности такое же зрительное ощущение, какое производит предмет, когда зритель смотрит на него в действительности с определенной точки и при определенном освещении.

Прежде всего, уясним себе, в каком виде предметы представляются нашему глазу. Если выйти на середину улицы и посмотреть вдоль нее, то можно наблюдать следующие явления: улица по мере удаления от нас как будто сужается, хотя в действительности она одинакова на всем протяжении. Рельсы трамвайного пути, будучи параллельными, воспринимаются как сходящиеся вдали линии. Здания тоже выглядят тем меньшими, чем дальше от нас они находятся. На больших расстояниях предметы кажутся плоскими, с неясными очертаниями, с почти неразличимыми деталями. Видимые изменения формы подчиняются определенным законам. Наука, изучающая эти законы называется перспективой.

Знание законов линейной перспективы дает возможность правильно изображать предметы при создании картин, так как вспомогательные этюды, выполненные художником для задуманной картины, не могут быть перенесены на полотно без согласования их друг с другом в отношении масштабов и установления для них общей точки зрения и единого источника света.

Теория линейной перспективы излагается в специальном курсе начертательной геометрии. Но полностью она не может быть практически применена при рисовании с натуры. При рисовании предметов с натуры мы не всегда можем пользоваться, например, точкой схода параллельных прямых, так как для правильного перспективного построения ее часто приходилось бы брать далеко за пределами листа бумаги, предназначенного для рисования. Поэтому мы остановимся только на отдельных элементах наблюдательной перспективы, знание которых необходимо при рисовании с натуры.

ЭЛЕМЕНТЫ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ

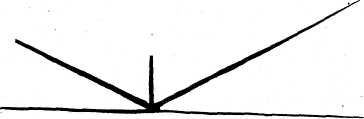

Как видно из приведенного рисунка (рис. 1), размеры и видимая форма предметов меняются в зависимости от расстояния и положения их относительно точки зрения. Но в повседневной жизни мы мало обращаем внимание на эти изменения. Это происходит потому, что зрительное восприятие и представление основаны не только на ощущениях, которые непосредственно вызываются на сетчатке глаз при виде предмета в данный момент, но и на прошлом опыте человека, на его прошлой практике. Восприятие формы предмета зависит больше от ранее известного строения предмета, чем от видимой перспективной формы. Поэтому, хотя мы и видим, что удаляющиеся параллельные линии сходятся, мы твердо знаем, что перед нами линии параллельные, которые не должны сходиться, т. е. мы видим одно, а разумом воспринимаем другое. Когда неопытный рисовальщик рассматривает стены комнаты, пол, потолок, окна, висящие на стенах картины, он уверен, что все эти предметы прямоугольные, и поэтому воспринимает их без перспективных искажений. На самом же деле глаз видит параллельные линии, ограничивающие эти прямоугольники, сходящимися при удалении, а прямоугольники — трапециями и четырехугольниками самых различных типов.

Особенность зрительного восприятия формы предмета (ее размеров) независимо от перспективных изменений называется психологами константностью.

Константностью нашего зрительного восприятия объясняется большое количество ошибок, которые начинающие художники допускают в построении формы предметов при рисовании с натуры. Они изображают, например, предметы дальних планов недостаточно перспективно уменьшенными и не замечают других перспективных изменений. Зная по опыту, что у домов углы прямые, они при рисовании с натуры изображают их прямыми.

Чтобы наглядно продемонстрировать перспективные искажения формы видимых предметов, поставим вертикально перед собой на некотором расстоянии прямоугольный кусок стекла и начнем через него рассматривать предмет или группу предметов. Лучи, идущие от предмета, прежде чем попасть в наш глаз, должны будут в определенных точках пересечь плоскость стекла, находящуюся между зрителем и видимым предметом. Не меняя положения головы, обведем по стеклу тушью или чернилами контуры видимого предмета. На стекле получится правильное перспективное изображение.

Проследим внимательно характер перспективных изменений на полученном таким образом рисунке. В зависимости от того, где находятся предметы, выше или ниже уровня глаз, дальше или ближе от нас, в зависимости от их поворота видимая форма предметов значительно изменяется:

при удалении от нашего глаза размеры предметов постепенно уменьшаются;

горизонтальные линии (горизонтальные стороны крыш, края тротуаров, рельсы трамвайного пути и т. п.), удаляясь, направляются к условной плоскости, расположенной на уровне глаз зрителя. Те из них, которые находятся выше уровня глаз, при удалении идут сверху вниз, а находящиеся ниже направляются снизу вверх. Параллельные горизонтальные линии, удаляясь, не только сближаются, но и на уровне глаз сходятся в одну точку;

все, что в натуре имеет вертикальное направление (телеграфные столбы, вертикальные стены домов и т. п.), на рисунке выглядит вертикальным;

перспективный вид предметов цилиндрической формы зависит от изменения их круглых оснований.

Все эти перспективные изменения, наблюдающиеся на стекле, должны быть переданы на бумаге при изображении с натуры. Глаз человека настолько привык к подобным изменениям формы предметов, что он откажется воспринимать на рисунке объем, пространство, если не будут переданы перспективные изменения.

Перспективное построение предметов лучше всего изучать на простейших геометрических фигурах и телах: плоский прямоугольник, куб, цилиндр. Чтобы хорошо уяснить себе основные перспективные изменения и научиться свободно видеть их при изображении с натуры, следует прежде всего познакомиться с понятием линии горизонта, имеющей большое значение при рисовании с натуры.

Линия горизонта. Где бы ни находился изображаемый предмет, в закрытом помещении - или на улице, прежде чем рисовать с натуры, необходимо определить его положение по отношению к линии горизонта: находится он на уровне, выше или ниже линии горизонта.

Линия горизонта образуется от пересечения с предметом воображаемой горизонтальной плоскости, проходящей на уровне глаз.

Если мы поднимаемся вверх или опускаемся вниз, то в соответствии с изменением уровня глаз меняется и положение линии горизонта.

В зависимости от того, где находится предмет, выше уровня глаз или ниже, видимая его форма выглядит по-разному. У предметов, которые расположены выше линии горизонта, видны их нижние стороны, а у находящихся ниже — верхние. При этом значительно изменяется перспективное направление горизонтальных линий (ребра куба, грани плоскостей), удаляющихся от нас в какую-либо сторону. Так как форма многих предметов ограничена плоскостями, пересекающимися между собой по прямым линиям, занимающим нередко горизонтальное положение, для успешного построения их в перспективе необходимо хорошо разобраться в перспективе горизонтальных линий.

Перспектива горизонтальных линий. Любую горизонтальную прямую, будь то гребень крыши, край карниза, не расположенную фронтально перед нами, наш глаз воспринимает удаляющейся от нас в направлении к линии горизонта. При этом, чем выше (по вертикали) от линии горизонта находится горизонтальная линия, тем больший угол наклона мы видим. Горизонтальная линия, находящаяся на уровне глаз, совпадает с линией горизонта и изображается на рисунке горизонтально.

Если смотреть вдоль улицы из окна второго или третьего этажа, то ясно видно, как основания домов и линии окон нижних этажей, расположенных ниже уровня глаз, удаляясь, как бы повышаются. Горизонтальные же линии, находящиеся на уровне глаз, так и остаются горизонтальными. Если мысленно продолжить все уходящие в одном направлении параллельные линии, то окажется, что все они сойдутся на горизонте в одной точке, хотя в действительности такой точки не существует.

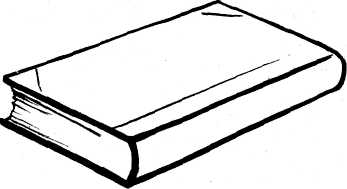

Угол наклона горизонтальных линий. При рисовании с натуры недостаточно передавать только приблизительные наклоны горизонтальных линий, направляющихся к линии горизонта. Необходимо точно определить этот угол наклона в натуре и изобразить его на рисунке. Для примера положим на стол, находящийся ниже уровня глаз, книгу так, чтобы луч зрения не был перпендикулярен ни к одной из ее боковых граней. Горизонтальные ребра книги мы будем воспринимать идущими снизу вверх к линии горизонта. Это можно хорошо заметить, если на столе у угла книги положить линейку или карандаш перпендикулярно направлению взгляда.

Видимые углы наклона горизонтальных ребер можно определить и на расстоянии. Это делается следующим способом. Подведем на вытянутой руке карандаш (расположив его горизонтально, перпендикулярно лучу зрения) так, чтобы он приходился на уровне нижней точки ближайшего трехгранного угла книги. Посмотрев одним глазом, мы увидим углы наклона горизонтальных ребер книги. Эти углы надо построить в рисунке, проведя вместо карандаша горизонтальную линию АВ, а вместо ребер книги — соответствующие наклонные прямые из точки К.

ПЕРСПЕКТИВА ПЛОСКИХ ПРЕДМЕТОВ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Самые различные предметы ограничены совокупностью пересекающихся между собой плоских поверхностей. Поэтому, чтобы быстро научиться построению перспективы таких предметов, следует познакомиться прежде всего с построением в перспективе прямоугольных плоских предметов, а затем для этих же целей полезно предварительно изучить перспективное построение геометрических тел. Геометрические тела: куб, цилиндр, призма — являются самыми простыми формами, лежащими в основе строения всех предметов. Основная форма древесного ствола — цилиндр, арбуза или яблока — шар, форма кувшина основана на соединении форм шара и цилиндра. Куб является основой строения предметов, ограниченных плоскими поверхностями.

Конструкции самых сложных предметов могут быть представлены в виде совокупности простейших геометрических тел. Фигуры животных, сложные формы растений, на первый взгляд представляющиеся неопределенными, также можно разбить на простые формы.

На примере геометрических тел легче всего усвоить законы построения перспективы. Умение свободно строить куб и цилиндр в перспективе (с любой точки зрения и в любом положении по отношению к линии горизонта) дает возможность легко и грамотно нарисовать с натуры любой предмет, ограниченный плоскостями, или любой предмет цилиндрической или конической формы, а также интерьер и панораму города.

Рисование прямоугольника, расположенного в вертикальном положении. Возьмем прямоугольную доску незначительной толщины и поставим ее под углом к рисующему так, чтобы линия горизонта проходила несколько ниже середины модели (рис. 4). Приступая к построению перспективы данного предмета, мы должны сначала определить его пропорции: во сколько раз видимая высота больше видимой ширины. Пропорциональное отношение этих размеров необходимо построить на рисунке. Для этого произвольно намечаем на бумаге высоту ближайшей вертикальной стороны доски. Эта высота служит масштабом рисунка. По ней можно определить ширину предмета, если предварительно методом визирования, а лучше на глаз узнать в натуре, сколько раз видимая ширина доски укладывается в высоте. Эти отношения выдерживаем на рисунке в уменьшенном масштабе. Таким образом, мы определили размер, границы рисунка и пропорции основных частей (прямоугольника abed). Хотя построение прямоугольника идет линией, однако, рисуя линией, надо мыс лить формой, заключающейся между линиями. Наблюдая модель прямоугольника, мы воспринимаем его ближайшее вертикальное ребро несколько больше, чем дальнее; параллельные ребра, уходящие вглубь, мы видим наклонными; ребро, расположенное ниже горизонта, как будто поднимается, а ребро, расположенное выше, опускается к линии горизонта. Наклоны этих линий в натуре измеряются относительно горизонтального направления, как показано на рис. 3. Найденные углы намечаем на рисунке наклонными прямыми, которые при продолжении должны пересечься в одной точке на линии горизонта. Точка пересечения может находиться далеко за пределами листа бумаги. Когда общий прямоугольник доски будет нарисован, намечаем толщину доски.

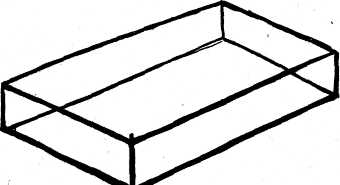

Рисование прямоугольника, расположенного в горизонтальном положении. Моделью будет служить та же прямоугольная доска, расположенная горизонтально ниже линии горизонта, ближайшая сторона (аЪ) которой перпендикулярна направлению зрения (рис. 5). Прежде всего определим видимые пропорции доски: что меньше, длина (горизонтальное направление) или ширина (вертикальное направление). Эти пропорции необходимо передать на рисунке. Чтобы определить направление боковых сторон, по очереди наведем со своего места вертикально взятый карандаш на точки а и ь и определим видимые углы между карандашом и краями доски. Эти углы строим на рисунке. Боковые стороны доски при продолжении должны пересечься в точке, лежащей на линии горизонта.

Толщину доски можно нанести одновременно с построением общей формы, предварительно сравнив ее с длиной и шириной. Правильность построения зависит от точной передачи пропорций, ширины и длины доски, а также от угла наклона уходящих вдаль горизонтальных сторон.

Видоизменим это упражнение: возьмем вместо доски книгу и расположим ее под углом к рисующему. Построение перспективы в этом случае надо вести так: провести прямую, параллельную нижнему краю листа бумаги, и от нее наметить направление двух ближних горизонтальных ребер книги. Когда направления найдены, на этих линиях откладывается длина левой и правой грани и тем самым определяется нижнее основание предмета. Параллельные в натуре ребра книги на рисунке должны быть сходящимися (при продолжении) в одной точке на линии горизонта слева и справа от рисунка. Затем определяется высота книги и строится ее верхняя горизонтальная грань (рис. 6).

Упражнение. Перспективное построение прямоугольного предмета в вертикальном и горизонтальном положении следует повторить несколько раз, перемещая модель выше линии горизонта, ниже и поворачивая ее под разными углами к рисующему. При этом особое внимание надо обращать на взаимные пропорции граней: ширины, длины и высоты, а также на изменение величины углов наклона горизонтальных сторон в зависимости от поворота модели в пространстве и расстояния от нее до линии горизонта. В противном случае рисунок будет неправдивым.

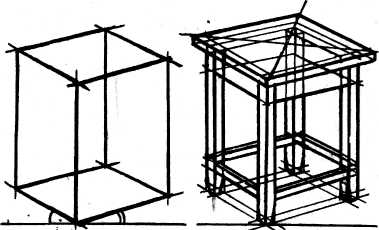

Перспективное построение куба.

Поставим куб ниже линии горизонта и повернем его так, чтобы левая и правая боковые грани его не казались равными по ширине.

Всякому рисованию предшествует изучение конструкции и перспективных изменений формы предмета в натуре. Только хорошо изученный предмет можно нарисовать правильно. В данном случае необходимо понять соотношение видимых размеров граней и ребер куба, определить, какая из вертикальных граней открыта больше, какая меньше.

Грани куба представляют основу всей конструкции его, поэтому с них следует начинать построение. Чтобы построить перспективу составляющих куб плоскостей, надо начинать рисовать с ближнего плана, с ближайшего вертикального ребра. Высоту его наносим произвольно в зависимости от величины листа бумаги (рис. 7).

От верхнего и нижнего конца этого вертикального ребра проводим направления нижних и верхних горизонтальных ребер, предварительно определив углы наклона этих ребер в натуре. У куба, который расположен целиком ниже линии горизонта, угол наклона нижних горизонтальных ребер будет больше, чем верхних, причем у большей (более открытой) видимой вертикальной грани угол наклона уходящих горизонтальных ребер будет меньше, и наоборот, у меньшей грани—больше. Горизонтальные параллельные ребра сходятся в точках, лежащих на. линии горизонта слева и справа от рисунка, в данном случае далеко за пределами листа бумаги, поэтому мы не можем с их помощью делать построение горизонтальных ребер. Важно, чтобы на рисунке было заметно, что параллельные в натуре ребра, если мысленно продолжить их, сойдутся на линии горизонта.

Определив направление нижних и верхних горизонтальных ребер, проводим два крайних вертикальных ребра левой и правой грани куба и таким образом намечаем видимую величину вертикальных граней. При этом надо строго следить за взаимными пропорциями ширины этих граней и высоты ближайшего вертикального ребра. От правильного построения углов наклона горизонтальных ребер куба и соблюдения пропорций видимых размеров граней зависит правильность дальнейшего изображения.

При построении простейших геометрических тел нельзя изображать только видимые их стороны без учета сторон, скрытых от глаз. Без понимания всей конструкции в целом изображаемые предметы будут выглядеть односторонними. Поэтому «замкнув» ребрами две видимые вертикальные грани, строим верхнее и нижнее основания куба. Горизонтальные ребра, идущие в одном направлении, должны на рисунке сходиться (при продолжении) в одной и той же точке схода, лежащей на линии горизонта. Следить надо также за шириной (разворотом) верхнего и нижнего оснований.

Необходимо сделать не одно, а несколько построений куба с натуры, при этом куб надо ставить в различных положениях: ниже, выше линии горизонта и в разных поворотах. В каждом отдельном случае необходимо определять пропорции граней и наклоны ребер. При этом все внимание должно быть направлено не на очертание куба, а на всю форму в целом, на перспективу составляющих ее плоскостей.

Одновременно с построением необходимо намечать и светотень куба. Рисующий без труда может заметить, что при боковом освещении самой темной гранью куба является одна из его вертикальных боковых граней. Затем надо сравнить остальные грани и определить, какая из них темнее — верхняя или освещенная боковая. Следует нанести и тень, падающую от куба на горизонтальную плоскость. Как правило, она будет несколько темнее теневой грани куба. Постепенно усиливая и постоянно сравнивая по светлоте эти три грани куба и падающую тень, рисующий добивается правильной передачи освещения и наиболее точного выявления объемной формы, их пропорций и композиционного размещения.

Освоив рисование куба в различных поворотах, обучающийся может перейти к рисованию параллелепипеда и. различных предметов быта прямоугольной формы (прямоугольные ящики, коробки, книги, чемоданы). Хорошим упражнением будет рисование табурета в различных поворотах.

При построении всех этих предметов нужно стремиться к тому, чтобы рисование начиналось не с середины или конца этапа, а с начала, с основания. Любой предмет всегда стоит или лежит на горизонтальной плоскости. А горизонтальная плоскость всегда уходит в глубину от рисующего. Таким образом, начиная перспективно строить предмет с основания, рисующий изображает одновременно эту уходящую в глубину горизонтальную плоскость и решает сразу несколько задач: ставит предмет на горизонтальную плоскость, настраивает себя с самого начала работы на передачу глубины и, самое главное, осуществляет объемный, конструктивный, сознательный подход к изображению предмета.

Вот почему, рисуя такие предметы, как ящик, коробку, чемодан, всегда нужно начинать построение не с верхней грани, а с той грани, которая не видна, но которая находится на горизонтальной плоскости ближе и является основанием, фундаментом,. Например, рисунок табурета, стоящего на полу, начинают не с сиденья, а с условного квадрата, в вершинах которого стоят ножки табурета. Этим самым табурет сразу ставится на горизонтальную плоскость и определяется его разворот в пространстве (рис. 8).

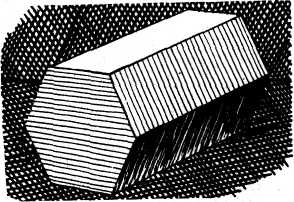

Такой же конструктивный подход необходим при рисовании более сложных геометрических тел: приз-

мы и пирамиды. Конструкция шестиугольной призмы гораздо сложнее, чем конструкция куба. Ее изучение лучше начинать с рисования проволочного каркаса.

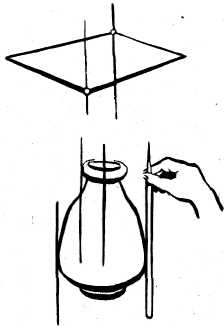

Круг в перспективе. Наибольшую трудность при рисовании цилиндра

в перспективе представляет изображение круглых оснований, поэтому необходимо вначале познакомиться с перспективой горизонтально расположенного круга.

часть,

а у круга, находящегося ниже горизонта,—

верхняя. Заметьте, что даже

самые узкие эллипсы не имеют изломов

на концах большой оси, поэтому

при изображении круга в перспективе

нельзя ограничиваться дугами

двух окружностей различных радиусов.

При таком способе изображения

не получается правильной окружности

в перспективе. Посмотрите

в натуре на эллипс тарелки

— вы не заметите острых углов, там

переход плавный и округлый.

Обратите внимание на малую ось эллипса: дальний ее радиус кажется короче, чем ближний. Это обстоятельство необходимо хорошо запомнить/При рисовании с натуры надо внимательно сравнить длину ближайшего к нам отрезка малой оси эллипса с длиной дальнего и выяснить, насколько первая длина больше второй.

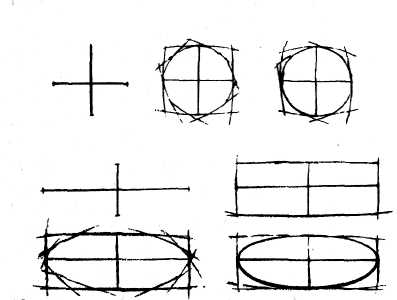

Каждый начинающий рисовальщик должен уметь рисовать окружность и эллипс без помощи чертежных инструментов. На рис. 10 дана последовательность построения круга и эллипса. Сначала проводятся две взаимно перпендикулярные линии — оси симметрии. Через концы их проводятся дуги возможно меньшей кривизны, затем углы, образованные пересечением дуг, срезаются прямыми линиями. Вновь образовавшиеся углы опять срезаются. В результате нескольких постепенных срезов получается круг. Необходимо следить за одинаковой кривизной по всей окружности.

Эллипс тоже лучше строить по его осям в таком порядке, как это указывалось при построении окружности. При этом необходимо соблюдать симметрию правой части относительно левой, а также разницу в длине ближней и дальней половин малой оси эллипса.

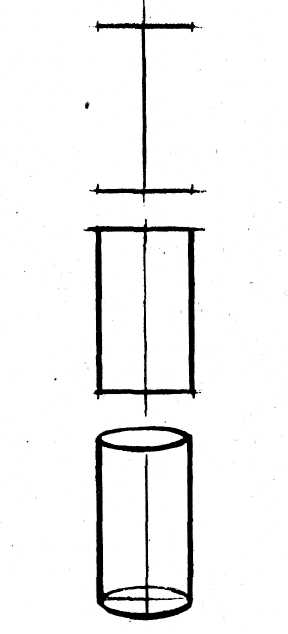

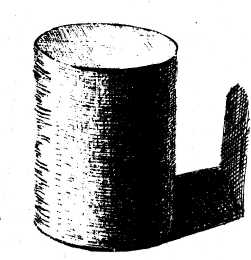

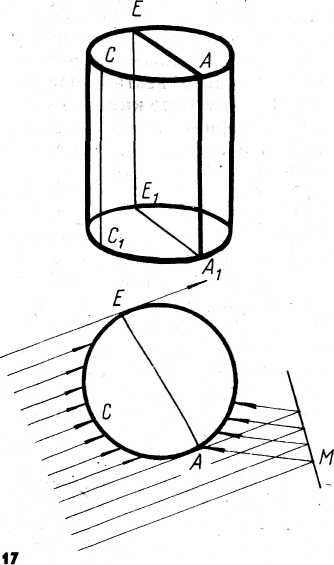

Рисование цилиндра в вертикальном и горизонтальном положениях. В начале работы надо определить положение цилиндра по отношению к линии горизонта и его пропорции, т. е. отношение ширины ци-

линдра к высоте. На середине листа проводим вертикальную осевую линию, которая позволит сохранить вертикальное положение цилиндра, а также поможет сделать его симметричным (рис. 11). На этой линии произвольно намечаем высоту цилиндра, отметив основание и верхнюю часть предмета. Затем намечаем ширину нижнего и верхнего оснований цилиндра и боковые вертикальные стороны его. Далее на горизонтальных линиях, проходящих через основания цилиндра, строим большие и малые оси эллипсов. Величина большой оси эллипса равна диаметру оснований цилиндра. Величина малой оси будет зависеть от удаления окружности основания от линии горизонта. Большие оси эллипсов всегда рисуют под прямым углом к оси цилиндра. Когда размеры каждого основания определены, рисуем окружности оснований в виде эллипсов. Боковые стороны у вертикального цилиндра параллельны вертикальной оси, большие оси эллипсов оснований равны, а малые оси эллипсов разные, так как верхнее основание ближе к линии горизонта, и эллипс его развернут меньше, чем нижний.

Несмотря на то что нижнего основания цилиндра полностью не видно, для правильного конструктивного построения и соблюдения симметрии необходимо эллипс нижнего основания рисовать «насквозь».

При рисовании цилиндра в горизонтальном и наклонном положениях следует помнить, что большие оси эллипса всегда направлены перпендикулярно к центральной осевой линии цилиндра, поэтому в первую очередь необходимо правильно наметить направление оси цилиндра на листе бумаги, после чего строить эллипсы основания.

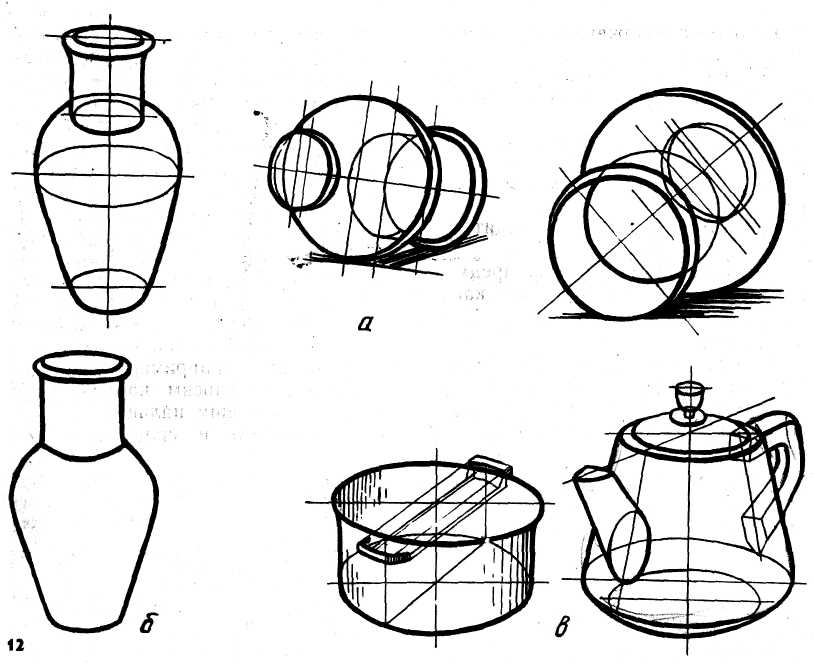

Так как боковые стороны цилиндра направляются в точки схода и ближнее основание развернуто меньше дальнего, то эллипсы оснований будут разными как по высоте, так и по щирине. На рис. 12 изображены кувшины в различных положениях: стоя и лежа в разных поворотах. Во всех случаях большие оси эллипсов оснований перпендикулярны центральной оси кувшина.

При изображении таких сосудов, как показано на рис. 12,а, необходимо обращать внимание на то, как у них соединено цилиндрическое горлышко с шаровой формой корпуса кувшина. Так как мы смотрим на кувшин несколько сверху, то верхняя цилиндрическая часть закрывает нижнюю шаровую. Надо найти на шаровой форме то место, куда присоединяется нижняя часть цилиндра. Неопытные рисовальщики, не думая о конструкции предмета, соединяют контур шаровой поверхности с нижним основанием цилиндра (рис. 12,6). Такой рисунок не будет объемным. Если закрыть верхнее основание, рисунок будет восприниматься только как половина кувшина. Надо следить за тем, чтобы концы большей оси эллипса нижнего основания цилиндра не соединялись с контуром шаровой части кувшина. Чтобы поставить эти две составные части кувшина одну на другую, надо полностью построить шаровую часть, затем, учитывая точки зрения сверху, построить на шаре окружность пересечения с цилиндром. В этом случае концы большой оси эллипса нижнего основания цилиндрической части не попадут на контур шаровой поверхности. При рисовании предметов цилиндрической формы иногда встречаются трудности в рисовании прикрепленных к ним различных мелких деталей: ручек, горлышек и т. п. Чтобы справиться с такими задачами, нужно пользоваться секущими плоскостями. Так, например,

если провести плоскость, проходящую через носик, ручку и воображаемую ось чайника или кастрюли, то линии пересечения этой плоскости со стенками сосудов дадут возможность конструктивно точно присоединить эти детали к их боковой форме (рис. 12,в). Такой прием конструктивного построения пригодится при рисовании более сложных предметов. Построение многогранных призм и пирамид значительно упрощается, если делать построение многоугольников с оснований, вписанных в окружность. Начинать рисовать многоугольник надо с построения перспективы окружности, в которую вписывается этот многоугольник Это будет эллипс с осями соответствующих пропорций. Наблюдая в натуре взаимное расположение вершин углов, засекаем на эллипсе углы многоугольника.

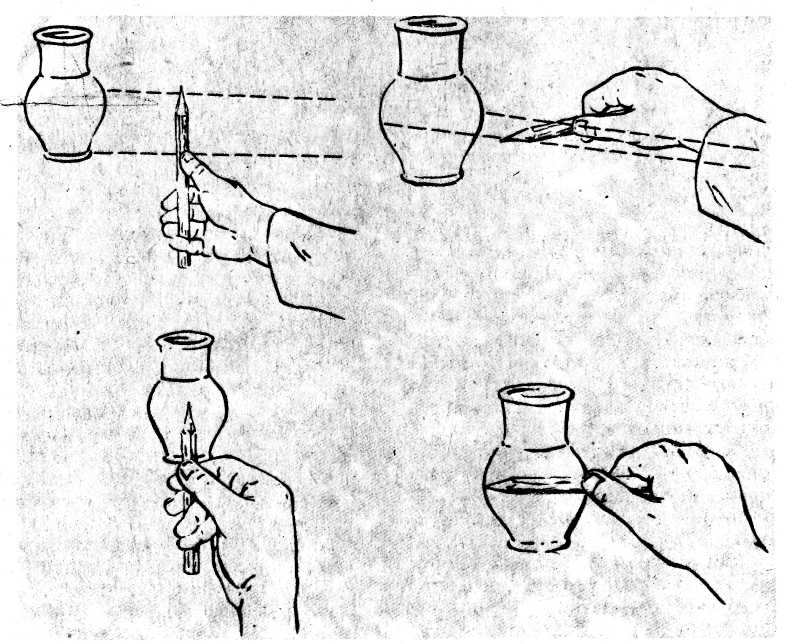

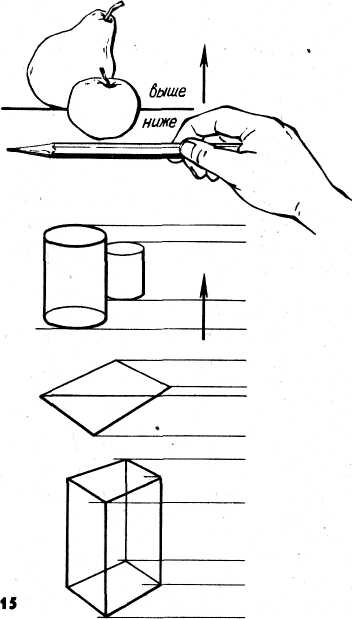

Практические советы. 1. При рисовании с натуры пропорции предметов всегда можно

проверить способом визирования. Делается это так: прижимаем карандаш безымянным и средним пальцами к ладони, а большой палец оставляем свободным. Большой палец движется вдоль карандаша и служит для отметки на нем нужного размера (рис. . 13). Карандаш в зависимости от положения измеряемого предмета может наклоняться

Измерив, например, ширину предмета, переносим карандаш (с отметкой большим пальцем) на высоту предмета и сравниваем: во

сколько раз ширина укладывается в высоте (или во сколько раз первый предмет больше или меньше другого). Это отношение размеров должно быть передано на рисунке.

Способом визирования нельзя злоупотреблять, так как он тормозит развитие глазомера. Измерения, проводимые на глаз, могут быть точнее измерений визирования, если только в результате систематических упражнений хорошо развит глазомер.

2.

Взаимное расположение предметов,

движение фигуры, направление

любой формы легче определять в

натуре и строить на бумаге с помощью

вертикали и горизонтали.

2.

Взаимное расположение предметов,

движение фигуры, направление

любой формы легче определять в

натуре и строить на бумаге с помощью

вертикали и горизонтали.

Вертикальные и горизонтальные направления чувствуются нами лучше других. По ним легче определить множество других направлений.

Рисуя, например, человеческую фигуру, по вертикально поставленному на вытянутой руке карандашу можно определить положение пятки ноги относительно головы или рук и решить вопрос, находятся ли эти части тела одна над другой или же сдвинуты одна относительно другой (рис. 14).

Выяснение расположения частей предмета относительно горизонтали производится по горизонтально расположенному карандашу. Карандаш можно поднимать выше, опускать

ниже

и наблюдать, какие части модели

располагаются в перспективе ниже

других. Таким образом, проверяем,

уточняем

ниже

и наблюдать, какие части модели

располагаются в перспективе ниже

других. Таким образом, проверяем,

уточняем

высоту отдельных точек и наклоны линий модели (рис. 15).

Непременным условием правильности проверки является перпендикулярное положение карандаша относительно луча зрения.

Проверку по вертикали и горизонтали полезно проводить только в начальной стадии рисунка. В дальнейшей работе эта проверка пропорций и взаимного расположения предметов может осуществляться и другими вспомогательными линиями. С помощью длинного карандаша (спиц или линейки) можно проверить правильность построения (перспективных углов, пропорций граней, взаимного местоположения предметов), если держать его на вытянутой руке вертикально, горизонтально или под углом по направлению перспективы ребер. Например, местоположение основания конуса по отношению к ширине верхнего основания куба можно проверить, держа карандаш по вертикали (рис. 43). В натуре эта вертикаль отсекает затененную грань куба посередине, на нашем рисунке это может оказаться не так. Находим ошибку и исправляем ее. Если продолжить левую сторону конуса (лучше с помощью карандаша), она едва коснется круглого основания цилиндра, наш рисунок и здесь может быть неточен. Проводя горизонтальную линию через вазочку, можно определить ее высоту по отношению к высоте конуса. Можно проследить также, куда упрутся обе стороны цилиндра, если их продолжить. В натуре передняя грань куба не совпадает с центром конуса, а на нашем рисунке может оказаться в самом центре — так находим еще одну ошибку в своем рисунке. Проведем теперь горизонтально расположенный карандаш через основание куба в натуре и посмотрим, насколько ниже пройдет эта линия от основания цилиндра. На нашем рисунке оба эти основания лежат почти на одной горизонтали. В натуре это, возможно, не так. Все, что в натуре дальше,— на рисунке расположено выше, и наоборот.

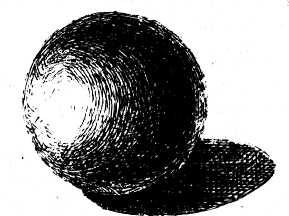

Светотень. Объемная форма предмета передается на рисунке не только правильным перспективным и конструктивным построением, но и светотенью. Всякий объемный предмет ограничивается кривыми или плоскими поверхностями, которые при освещении попадают в разные световые условия: лучи света, падая на различные поверхности предметов, освещают их неравномерно. Одни части поверхности получают больше света, другие — меньше. Степень освещенности поверхности предмета изменяется прежде всего в зависимости от расстояния до источника света: чем дальше от поверхности находится источник света, тем слабее она освещена, и, наоборот, чем ближе находится источник света, тем сильнее освещение. Видимая светлота поверхности предметов зависит также от расстояния между предметом и зрителем. При удалении освещенные поверхности постепенно темнеют, а затемненные — бледнеют (светлеют).

Степень освещенности поверхности зависит и от угла падения лучей света на поверхность. Наиболее сильно освещена та поверхность, на которую лучи падают под прямым углом, т. е. перпендикулярно. Чем больше наклон лучей света к поверхности, тем меньше лучей падает на нее и тем слабее она освещена.Светлота предмета зависит от фактуры и цвета самой поверхности:гладкая, полированная поверхность будет больше отражать свет, чем шероховатая и матовая. Поверхности темного цвета поглощают больше световых лучей, а отражают меньше. На очень темных и на очень светлых поверхностях светотеневые градации различаются плохо потому, что глаз не способен различать слишком слабое и слишком сильное световое раздражение.

В качестве наглядного примера распространения светотени на предметах в зависимости от угла падения лучей света рассмотрим светотень на простейших геометрических телах.

СВЕТОТЕНЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Простейшие геометрические тела лежат в основе строения любых предметов. Зная законы распределения светотени на шаре, цилиндре, кубе, т. е. на шаровых, цилиндрических и плоских поверхностях, можно легко разобраться в светотени любых сложных по форме предметов. Так, прежде чем приступить к изображению какого-нибудь предмета, необходимо найти его основные, характерные признаки. Если предмет

похож на шар, значит, главный, основной признак его формы — шарообразность и общее распределение светотени будет следовать закону распределения светотени на шаре. Сравнение и нахождение сходства данного объекта с формой простейшего геометрического тела, которое является для него основой, облегчает светотеневое решение сложной формы.

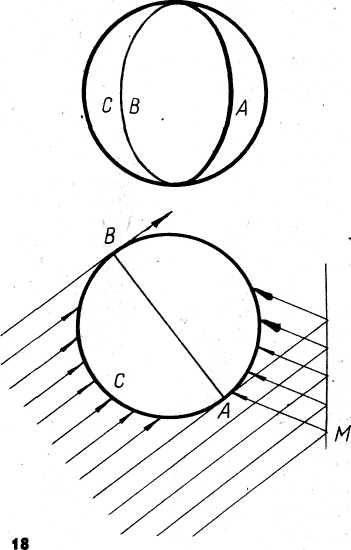

Так как рельеф формы и светотеневые градации становятся хорошо заметными в простейших условиях освещения, когда изображаемый предмет, как это почти всегда бывает в природе, освещается одним основным источником света и, кроме того, отраженным светом (одним большим по силе, другим меньшим), то для установления характера распределения светотени на геометрических телах будем освещать их сильным боковым светом с подсвечиванием теневых сторон отраженными лучами. Поставим белую вертикальную плоскость недалеко от теневой части предмета (рис. 17,48). Лучи света, освещающие цилиндр и шар, разделяют их поверхность на освещенную и теневую части, граница которых обозначена на рисунке линией (АА' — для цилиндра, АВ — для шара).

Часть поверхности тела, которая скрыта от источника света и находится в тени, называется собственной тенью, а освещенная часть поверхности — светом.

Степень освещенности отдельных участков кривой поверхности определяется величиной угла падения лучей света: самым освещенным будет участок, перпендикулярный к направлению лучей.

Постепенный переход от света к тени на цилиндрических и шаровых поверхностях будет включать участок полутени, так как угол падения лучей света по мере приближения к линии тени постепенно уменьшается. Отраженный свет, падающий на теневую часть тела, образует рефлекс. Отраженные лучи, падающие под прямым углом на теневую часть, как показано на рисунке, образуют самое светлое место рефлекса, которое постепенно утемняется к линии тени. Отраженный свет слабее света первоисточника, поэтому рефлекс в теневой части предмета темнее полутени, куда попадает скользящий свет.

В зависимости от формы предмета отражение от его поверхности бывает более или менее равномерным во все стороны, но на участке, на который мы смотрим под углом, равным углу падения лучей основного света, отражение в нашу сторону будет наибольшим. В этом месте мы видим предмет более светлым, чем в других. Это светлое пятно называется бликом. Свет, полутень, тень имеют на поверхности предмета определенные места, но блик не имеет определенного местоположения, так как зависит не только от направления источника света и формы предмета, но и от местоположения рисующего.

На предметах с блестящими (глянцевыми) поверхностями блики ярче и определеннее по своим границам, чем на матовых и шероховатых поверхностях. Форма блика находится в прямой зависимости от формы предмета и источника света. Тщательно прорисованные блики имеют большое значение в передаче материальности предметов, подчеркивают их объемность и характер источника освещения.

Материал предметов, их фактура и цвет, а также их пространственное расположение зрительно воспринимаются нами в натуре не только благодаря характеру светотеневых градаций на предмете (свет, полутень, тень и т. д.) Главное в этом восприятии — тональные отношения между предметами. Поэтому для правдивого изображения натуры, передачи объемной формы, материала и пространства на плоскости, кроме перспективно построенных поверхностей предмета и передачи светотеневых градаций на каждой объемной форме, необходимо сохранить на рисунке правильные тональные различия, которые наблюдаются как между градациями светотени на каждой объемной форме, так и между светлотой окраски отдельных предметов натурной постановки.

Передать абсолютные различия (отношения) объектов по силе света иногда не представляется возможным. В природе освещенность изменяется от светлого дня до темной ночи. Колебания эти настолько велики, что без показаний измерительных приборов трудно представить их числовое выражение. Солнечное освещение, например, сильнее лунного в несколько сотен тысяч раз. Мы же располагаем значительно меньшими яркостями: между светлым и темным в изображении возможны гораздо меньшие контрасты, чем в природе. Самые белые свинцовые белила на холсте или белая бумага в рисунке не могут отразить больше света, чем на них падает из окна, и этот отраженный белилами свет есть сильнейший, которым мы можем располагать в изображении. Самая черная краска палитры не может быть темнее какого-нибудь объекта в природе, от которого не отражается никакого света. Черная краска значительно светлее вследствие неизбежного поверхностного отражения.

Очевидно, мы не в состоянии передать огромные колебания светлоты и черноты, т. е. их абсолютные различия, которые наблюдаются в природе. Однако художник создает картины, правдиво изображающие и солнечные дни, и лунные ночи.

Возможность передачи столь ограниченными средствами, какими располагает художник, всех колебаний освещенности основывается на двух особенностях зрительного восприятия.

Одна из них объясняется очень важной особенностью физиологии зрения, без которой всех средств художника было бы недостаточно, чтобы достигнуть хотя бы приблизительно верного природе впечатления. Это «приблизительное постоянство цвета видимых предметов», и заключается оно в том, что восприятие светлоты и цвета предметов остается в известной степени неизменным при равномерном для всех предметов изменении силы освещения: белые предметы остаются белыми, серые — серыми, черные — черными. Так, в течение дня освещенность окружающих нас предметов очень сильно изменяется. В середине дня она в несколько сотен раз больше, чем в часы восхода или захода. В тени освещенность всегда намного меньше, чем под прямыми лучами солнца. В комнате освещенность также изменяется при удалении предмета от окна или приближении к нему. Но при всех этих изменениях воспринимаемая светлота определенного предмета нередко остается практически неизменной. Лист писчей бумаги обычно кажется нам белым и в полдень и вечером, при ясном, при облачном небе, при меньшем и большем удалении от окна. Точно так же и кусок угля обычно при всех этих изменениях освещенности кажется нам черным.

При дневном свете черные буквы на белой бумаге отражают больше света, чем белая бумага при утреннем свете. Все же при том и другом освещении буквы кажутся черными, а бумага белой. Если бы видимый цвет букв воспринимался независимо от яркости бумаги при увеличении освещения, то те самые буквы, которые выглядели утром черными, должны были бы днем казаться белыми и даже еще более светлыми, чем белая бумага утром. И наоборот, белая бумага утром должна была бы казаться более темной, чем буквы днем.

Если бы каждое объективное изменение освещения вызывало соответствующее субъективное впечатление, в тоновом рисунке и живописи невозможно было бы верно изобразить натуру. Но свойства предметов определяются в отношениях с другими предметами, и восприятие различия объектов по светлоте сохраняется, если только сохраняются отношения в освещении предметов, т. е. если уменьшение или увеличение освещенности было одинаковым для всех объектов.

Другими словами, можно увеличивать или уменьшать силу освещенности предметов и их поверхностей—характер реальной действительности не изменится, если при этом будут сохранены отношения, т. е. если это увеличение или уменьшение силы освещенности делается для всех поверхностей в одно и то же число раз, иначе говоря, пропорционально.

Вот почему в светотеневом изображении нет необходимости передавать абсолютные различия предметов по их светлоте. В тоновом (тональном) рисунке или живописи можно передать впечатление любой освещенности (лунной, солнечной), если краски ее будут сохранять пропорциональные (зрительному образу натуры) отношения яркостей. Так, например, если в натуре отношения светлот отличаются друг от друга как 16 и 32, в рисунке их отношения можно взять как 4 и 8 или 1 и 2. Отношения светлот зрительного образа натуры будут равны отношениям на рисунке.

Этому способствует и вторая особенность зрения, заключающаяся в том, что чувствительность нашего глаза при усилении и ослаблении освещения может возрастать и уменьшаться. Например, изменение силы освещенности предметов в комнате или картины (если только освещение не слишком слабое или не

1 Физиологической основой восприятия

в данном случае является установленный

И.

П. Павловым «рефлекс на отношение», в

котором сигнальное значение для

восприятия светлоты имеет не качество

отдельных

раздражителей, а отношения между

ними.

Физиологической основой восприятия

в данном случае является установленный

И.

П. Павловым «рефлекс на отношение», в

котором сигнальное значение для

восприятия светлоты имеет не качество

отдельных

раздражителей, а отношения между

ними.

слишком сильное) не изменяет впечатления, производимого комнатной обстановкой или картиной, так как в этих случаях изменение освещенности будет целиком компенсироваться изменением чувствительности глаз. А чувствительность глаз к светлоте считается обратно пропорциональной объективной яркости освещения. Поэтому впечатление точной передачи натуры сохраняется, если все цвета картины будут равномерно более темными, если сохранятся пропорциональные отношения яркостей. При рассмотрении такой картины, где краски несколько темнее, глаз приобретает несколько большую чувствительность по сравнению с той, которая должна была бы соответствовать данному освещению в натуре, и таким образом мы совсем перестаем замечать, что краски картины темнее действительных.

Если попытаться передать абсолютные отношения светлот натуры, то это приведет к состоянию полной тональной путаницы в изображении, и впечатление освещенности будет совершенно отсутствовать. Изображая форму предмета средствами светотени, достаточно передать не абсолютные свет и тень, а только пропорциональные отношения между ними. Таким образом, светотеневые отношения подчиняются единому мерилу, подобно тому, как это часто делается при изображении пропорций предмета, когда передаются не абсолютные отношения видимых размеров, а пропорциональные, являющиеся результатом выдержанности (на глаз) единого масштаба. И в светотеневом изображении как бы устанавливается тональный масштаб и передаются пропорциональные видимой натуре отношения светлот предметов и их поверхностей (рис. 19). Рисуя с натуры, надо так распределить переходы тонов от светлого до темного, чтобы то, что было самым темным в натуре, и на рисунке оказалось самым темным, самое светлое — самым светлым, а промежуточные тона в изображении были приблизительно во столько раз по светлоте сильнее или слабее этих двух пределов, во сколько они слабее или сильнее их в видимой натуре.

ЛИНИЯ И ШТРИХ

В НАБРОСКЕ

И ТОНАЛЬНОМ РИСУНКЕ

Линия и штрих играют важную роль в передаче объемной формы предметов, их материальности и пространственного расположения. В зависимости от конструктивного строения предметов, их материала, расположения в пространстве, светотени и тональных отношений меняется в рисунке характер линий и штриха. Анализ набросков и тональных рисунков художников-реалистов позволяет выделить следующий ряд общих закономерностей, присущих линии и штриховке:

Линия, обрисовывая в наброске края уходящей в глубину формы предмета, теряет свою толщину и активность (черноту). Наиболее акцентируется начало формы, наименее — ее конец.

Линии, изображающие вертикальные и наклонные края или грани предметов (например: ребра куба, пирамиды и т. д.), теряют свою активность по мере удаления в глубину рисунка.

Контуры освещенных поверхностей намечаются легкой (светлой) линией, а границы затененных — более четкой (темной) линией с учетом характера касаний форм к окружающей среде. Наиболее активно подчеркивается ближайший к переднему плану край собственной или падающей тени.

Степень активности линий соответствует тональным отношениям: темный предмет имеет более четкий силуэт и поэтому может быть намечен более активным контуром, чем светлый.

Качество линий изменяется сообразно с различными качествами поверхности предметов: металл—четкая, жесткая линия; шерстяная ткань — мягкая, более широкая; костные выходы — четкий острый штрих, мышечная ткань — мягкая штриховка и т. д.

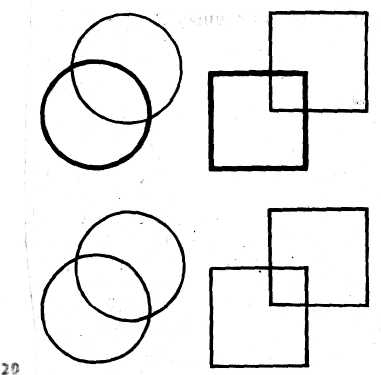

вертикальные и горизонтальные линии "сопротивляются" трехмерному прочтению изображения, подчеркивают его плоскостность.

На

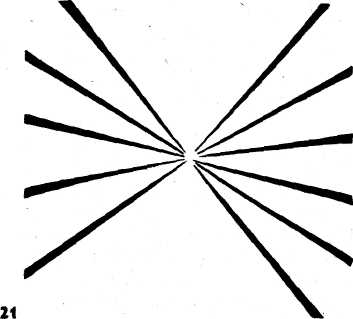

рисунках 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27 можно пронаблюдать указанные

выше свойства линий в контурном

наброске.

Существенную

роль в передаче объемно-пространственных

качеств тонального

рисунка играет, наряду с линией,

разнохарактерная штриховка.

Закономерности строения формы,

её градации светотени позволяют

выделить ряд технических

приемов,

способствующих передаче пространственных,

объемных и материальных

качеств изображения. Остановимся

на следующих из них: ф

ф

игура,

ограниченная более активным контуром

(более толстым и темным), воспринимается

выдвинутой вперед. При этом исчезает

двузначность изображения, наблюдаемая

во втором случае (внизу).

игура,

ограниченная более активным контуром

(более толстым и темным), воспринимается

выдвинутой вперед. При этом исчезает

двузначность изображения, наблюдаемая

во втором случае (внизу).

изображение квадрата и круга, где линия способствует восприятию их пространственного расположения на плоскости.

За счет изменения активности наклонных линий передается их движение вдаль. Рисунок геометрических тел, в котором линии помогают передать объем и пространство.

Слева — чертежная линия, безразличная

к пространству. Справа — обратноактивная

линия, противоречащая пространству.

Слева

—

чрезмерно

активная, безразличная к объему и

пространству контурная линия. Справа

—

чрезмерно

активные вспомогательные линии

построения.

26

Характер

линий на освещенных и теневых сторонах

предметов.

Светотеневой контраст усиливается по мере приближения предмета к источнику света и наблюдателю, что проявляется в рисунке в большей подчеркнутости краев на переднем плане, в снижении активности штриховки по мере движения формы в глубину.

В

следствие

воздушной перспективы предметы

(или элементы формы)

второго плана более обобщены,

менее рельефны и контрастны по светотени.

Поэтому для проработки дальних

планов нужно применять более

частую, спокойную по направлению и

фактуре штриховку, независимый

от рельефа штрих (и тем в большей

степени, чем глубже расположен

объект). На переднем плане для более

полного рельефа применяется штрих

«по форме».

следствие

воздушной перспективы предметы

(или элементы формы)

второго плана более обобщены,

менее рельефны и контрастны по светотени.

Поэтому для проработки дальних

планов нужно применять более

частую, спокойную по направлению и

фактуре штриховку, независимый

от рельефа штрих (и тем в большей

степени, чем глубже расположен

объект). На переднем плане для более

полного рельефа применяется штрих

«по форме».

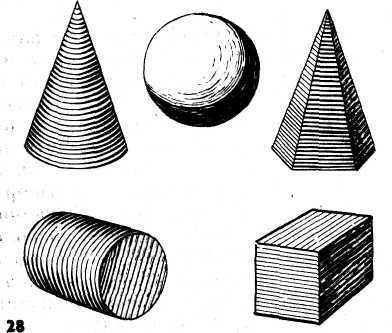

3. Штрих, идущий по форме (т. е. из тени в свет, огибая округлость объема из глубины пространства), способствует объемному восприятию изображения. Причем за основное направление штриховки «по форме», способствующее наиболее убедительной передаче объема (для тел, имеющих внутреннюю ось), следует считать направление по линии сечения формы, т. е. перпендикулярное к ее оси или близкое к нему.

Пассивный штрих применяется на предметах дальнего плана и на фоне; активный штрих как по направлению, так и нажиму и факту ре — на форме ближайших предметов.

Перпендикулярное друг другу направление штрихов не способствует передаче движения поверхности формы или характера объема, как бы нейтрализует друг друга.

Фактура штриховки «по форме» должна быть остро пересеченной или круто пересеченной, но не поперечной, так как последняя составляется из нейтрализующих друг друга направлений и не выражает движение поверхности изображаемой формы. Она может быть использована лишь при изображении поверхностей, имеющих специфическую решетчатую структуру, или при подчеркивании плоскостности расположенных в глубине предметов и фона.

СВЕТОТЕНЕВЫЕ ГРАДАЦИИ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

Тень менее всего обогащается разнообразными направлениями штриховок. Она должна носить цельный, несколько дематериализованный характер (что практикуется в живописи: пастозная и активная лепка формы на свету и заливка тени по сырому тонким красочным слоем). Поэтому при моделировании формы предметов их тени решаются длинным штрихом, создающим цельное пятно, близкое к тушевке, незначительно изменяющим или повторяющим намеченное при построении направление штриховки «по форме». Активность штриха усиливается на границе со светом или с приближе нием к переднему плану. Детали и рельеф предмета обобщаются, а материальность поверхности почти не передается. Наиболее темным участком собственной тени является граница ее с полутенью, падающей тени — ее начало. Рефлекс — часть тени, поэтому в целом он изображается с помощью тех же приемов, что и тень. Следует избегать использования чрезмерно ярких рефлексов (очень распространенная ошибка), что дробит тень, мешает цельному восприятию большой формы.

Ш триховка

по конической, сферической, пирамидальной,

цилиндрической и призмати ческой

форме.

триховка

по конической, сферической, пирамидальной,

цилиндрической и призмати ческой

форме.

29

Активизация штриховки на границе тени и снижение ее активности при выходе.

31

Преобладание вертикальных и горизонтальных направлений штриховки вносит элемент фактурного однообразия.

32

О динаковая

по фактуре и тону штриховка на переднем

и заднем планах не способствует передаче

пространства.

динаковая

по фактуре и тону штриховка на переднем

и заднем планах не способствует передаче

пространства.

30

Одинаковая фактура штриховки на предмете и фоне, которая не помогает передаче пространства.

33

Чрезмерно активная штриховка на фоне по направлению, нажиму и фактуре нарушает пространственные качества и материальность изображения.

Пример искажения формы предмета штриховкой, направленной не «по форме».

3S

Направление штриховки, поддерживающей плоскость изображения.

Конфигурация собственной и падающей теней (т. е. их форма) должна быть определена и передана с максимальной точностью, так как они указывают на строение формы и расположение ее в пространстве.

Границы собственных и падающих теней при соприкосновении всегда сливаются, поэтому края формы в тени не должны подчеркиваться активной линией. Они создаются легкой тональной разницей между рефлексом собственной тени и более плотной падающей тенью.

Свет подчеркивает строение формы, выявляет рельеф и фактуру поверхности. Штрих в свету и световых полутенях должен быть острым, активным, направленным по форме и, как правило, более коротким в силу его моделирующего характера. Сетка штриховки в свету и полутенях значительно реже, чем в тенях, что подчеркивает материальность светоносных поверхностей. Очень яркий свет «забивает» форму, поэтому свет предмета решается цельным большим пятном (иногда без перекрытия бумаги), а наибольшая проработка производится в полутенях на переходе из тени в свет. Иногда при рассеянном дневном освещении лепка формы в свету может осуществляться очень активным по на-

правлению и нажиму штрихом, если изображаются плотные по тону модели, например: натюрморт из бытовых предметов, голова натурщика и др.

Полутень — это поверхности, наклоненные под некоторым углом к направлению света и освещенные в меньшей степени. Штриховка по фактуре делается более активная, чем в тени, детали и рельеф поверхности более проработаны. В случае очень яркого света в полутени осуществляется наибольшая моделировка рельефа, штриховка разнообразная по направлению, активности и фактуре с ослаблением активности при выходе в свет.

Блик — самая светлая часть освещенной поверхности. При определении основных светотеневых отношений на месте блика, как правило, оставляется чистая бумага. В дальнейшем при лепке формы, проработке тональных и светотеневых отношений блик может быть оставлен таким, как намечен вначале, либо усилен за счет оконтуривания, либо приглушен в зависимости от расположения предмета в постановке (ближе — дальше), светлоты и фактуры поверхности.

Для заштриховывания блика используются остро отточенные твердые карандаши, что позволяет получать ровный светлый тон даже при частой штриховке.

На рисунках 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 продемонстрированы особенности штриховки разных форм, их объемные и пространственные качества.

ЗАДАЧА И ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ

На предыдущих страницах мы рассмотрели перспективные построения предметов, законы светотени, тоновых отношений, знание которых необходимо для грамотного изображения натуры. Но задача реалистического изображения с натуры заключается не только в передаче перспективной формы предмета, ее объема и материала. Реалистический рисунок предполагает главным образом передачу основных, характерных особенностей предметов и явлений.

Каждый предмет обладает многими признаками или свойствами, однако не все эти признаки играют одинаковую роль в зрительном восприятии предмета. Наше сознание так организовано, что прочнее запоминаются наиболее существенные и характерные из них. Они в первую очередь и воспроизводятся в сознании при зрительном восприятии объекта.

Поэтому для узнавания предмета не обязательно воспринимать все его части. Каждый предмет или явление имеют свои основные признаки, по которым мы и узнаем их. Это и есть основные, характерные свойства. Они запоминаются прочнее, ярче и воспроизводятся в сознании легче всего при каждой новой встрече с предметом, для которого служат основной приметой. Так происходит восприятие не только отдельных предметов, но и явлений освещения, цветового и тонового состояния природы. Следовательно, |для того чтобы дать наглядное и правдивое представление о предмете или явлении достаточно изобразить наиболее характерные, типичные признаки, отличающие данный предмет от других. Отсутствие их мешает "узнаванию" предмета на рисунке. Отсутствие же других, несущественных при знаков не оказывает на восприятие никакого влияния и не снижает качества изображения. Более того, подчинение второстепенного главному, выделение характерного, типичного усиливают правдивость изображения, позволяют зрителю легче воспринять изображаемое.

Вот почему даже при рисовании с натуры не следует стремиться передать все те детали на предмете, какие мы видим или о которых знаем.(Необходимо научиться понимать, какие признаки предмета в его форме, цвете, особенностях освещения являются важными для восприятия его и какие можно без ущерба для правдивого изображения оставить без внимания. Самое важное в форме предмета и его освещении следует изображать с возможной полнотой, менее важное можно передать только намеком, а все несущественное совсем не рисовать. И так надо поступать в каждой работе с натуры. Будь то натюрморт, пейзаж или портрет — всегда должен быть отбор и выделение главного, характерного, того, что производит впечатление и привлекает нас. Реалистическое изображение — это не точная механическая копия вида предмета. Художник стремится раскрыть не столько внешний вид, сколько сущность явления. Задача художника заключается в умении наиболее полно познать истину, наиболее глубоко ее охватить и наиболее отчетливо и выразительно отобразить на бумаге.

Основными, характерными признаками всякого рисуемого с натуры предмета, которые надо иметь прежде всего ввиду, являются его характерные пропорции и конструкция. Каждый предмет или объект обладает характерными, присущими только ему пропорциями. В повседневной жизни мы настолько привыкаем к определенным пропорциям предмета, что, видя на бумаге даже очень обобщенное изображение, но с правильно переданными пропорциями, легко узнаем предмет. Ни объем, ни цвет, ни материал не играют в узнавании предмета такой важной роли, как его форма, характерные пропорции. Хотя лист дерева обычно меняет свою окраску, мы тем не менее легко распознаем, к какой породе дерева он относится, потому что изменился только цвет, а основной признак формы листа — характер пропорций — остался без изменения. Когда соотношения частей предмета изображены на рисунке неверно, то ни правильное перспективное построение, ни отлично переданные светотень и цвет не сделают изображение правдивым. Если изобразить взрослого человека с короткими ногами и большой головой, то он будет походить на ребенка. И наоборот, достаточно бывает контурного наброска, если только верно переданы пропорции, чтобы вызвать правильное представление об индивидуальных особенностях человека.

Передача пропорций предмета — одна из основных задач изображения с натуры. Причем в изображении нет необходимости передавать абсолютные пропорции, т. е. рисовать предметы в натуральную величину. Восприятие реального предмета сохраняется, если сохраняются пропорциональные отношения. Можно увеличивать и уменьшать предметы на изображаемой плоскости — характер реальной действительности не изменится, если это увеличение или уменьшение для всех предметов делается пропорционально.

Другой характерной особенностью всякого предмета, по которой мы узнаем предмет в изображении, является ее конструкция. Конструкция составляет основу всякого предмета, его строения, которое необходимо передать в рисунке. Механическое срисовывание всего, что видит глаз: внешнего контура линий, деталей лица, светлых и темных пятен — не даст правдивого изображения.

Начинающие рисовальщики, как правило, копируют линии контура, а затем затушевывают его внутри. При рисовании вазы тщательно срисовывают контур с одной стороны, а потом с другой. Рисуя портрет, они тоже кое-как намечают внешний абрис головы и вырисовывают контуры глаз, носа и других деталей лица. Думают, что таким образом можно нарисовать объемную форму этих объектов. Это глубокое заблуждение. Контурные линии — это границы тех поверхностей на предмете, которые идут параллельно лучу зрения.

Во внешней форме предмета надо видеть внутреннюю конструкцию, скелет. Прежде чем рисовать предмет, надо разобраться в строении формы, определить основные грани, плоскости, образующие объем, расположение этих граней в пространстве. Например, рисуя куб, нельзя изображать только видимые его стороны, без учета сторон и ребер, скрытых от глаз. Без понимания конструкции в целом изображаемый куб будет выглядеть односторонним.

При рисовании кувшина, например, необходимо рассматривать его как конструкцию двух форм: шара и цилиндра, которые определенным образом пересекаются. По этим двум составным формам размещается светотень, причем шар и цилиндр, как и всякую округлую форму, надо понимать не как контур в виде круга и прямоугольника, заполненный тушевкой, а как объем, образованный различно повернутыми и сокращенными поверхностями.

Голова человека — это тоже не просто внешний силуэт и линии лица, а прежде всего объемная форма, состоящая, из мелких форм. Форму каждой детали лица образуют плоскости, находящиеся в разнообразных поворотах и перспективных сокращениях. Рисуя голову, надо внимательно разобраться в строении ее формы, в связи деталей лица с общей формой головы, наметить строение черепа, мышц головы и шеи.

Если в рисунке нет конструкции, то изображаемый предмет будет выглядеть бесформенным, его трудно будет узнать. Надо всегда помнить, что объем предмета на рисунке, его пространственное расположение зависят главным образом от правильно построенных поверхностей формы. Как бы искусно ни была передана светотень, без конструкции предмета объемная форма на рисунке в полной мере не проявляется. Пространственные качества рисунка также зависят от перспективы.

Размещение предметов на листе бумаги. Процесс рисования имеет свои правила, которых надо обязательно придерживаться. Процесс рисования обязательно должен быть осмысленным. Начиная рисунок, надо твердо знать, что предстоит изобразить и как нужно вести всю работу. Предмет надо нарисовать не только как его видит наш глаз, но и каким он существует в действительности. Это значит, что надо прежде всего хорошо разобраться в перспективных изменениях формы предмета и одновременно понять его объективное строение, уяснить конструкцию, проанализировать условия освещения, в которых находится предмет или группа предметов. Рисовать — это значит размышлять, рассуждать графически.

Композиция рисунка с натуры зависит от точки зрения рисующего. Всякая работа над рисунком с натуры (натюрморта, пейзажа, головы или фигуры человека) начинается с выбора места наблюдения. Не со всякого места выгодно рисовать. Перемена точки зрения может раскрыть характер натуры более выразительно.

В начале работы надо правильно разместить рисунок на бумаге и определить его размеры. Изображение не должно быть слишком маленьким или слишком большим по отношению к размерам бумаги. Оно не должно «упираться в ее края. Для того чтобы найти наилучший вариант размещения изображения, усилием воображения надо увидеть весь объект на бумаге, легкими линиями наметить его место, общую высоту и ширину, а также взаимное отношение размеров отдельных предметов и их основных частей. Если этого не сделать, то может произойти то, что с начинающими рисовальщиками случается очень часто: начинают рисовать фигуру человека с головы, затем пририсовывают туловище, а изображение ног не помещается на бумаге. Итак, начинать рисунок следует с того, чтобы как можно быстрее очертить в самых общих линиях всю модель (натюрморт, голову, фигуру и т. д.), заботясь о том, чтобы схватить ее общие пропорции и хорошо расположить на плоскости бумаги. При этом надо помнить, что хотя мы и начинаем рисовать линией, контуром, но надо стараться видеть и изображать целые массы, формы, которые этими контурами ограничиваются.

Когда сделан общий абрис, намечаем плоскостями главные массы формы. Освещенные поверхности оставляем светлыми, а затемненные покрываем легкой штриховкой. Это даст возможность вернее установить пропорции.

Основной принцип процесса изображения. Общепринятым принципом процесса изображения является метод работы отношениями. Этот метод работы отношениями касается не только задач определения тональных отношений (как мы об этом узнаем далее), но и определения правильных пропорций, соотношения пространственных планов, взаимных отношений, деталей и целого, величинные отношения, объемно-пространственные различия — вот на чем должно быть сосредоточено основное внимание рисующего. Определяются они постоянным сравнением всех частей натурной постановки. Невнимание к принципу работы отношениями, неумение вести работу путем постоянного соразмерения частей с целым и частей друг к другу приводят к грубым ошибкам в пропорциях.

Отношения величин частей друг к другу и к целому и называются пропорциями. Соблюдение пропорций, т. е. подчинение их единому избранному художником масштабу,— одна из основных задач рисующего.

Три стадии работы: от общего к деталям и обобщение. В процессе изображения следует идти от общего к частному, от общего построения главных масс к последовательному насыщению их деталями. Если начать изображать натуру с отдельных деталей, рисунок будет пестрым и раздробленным, он не будет производить цельного впечатления.

В начале работы необходимо построить всю изображаемую форму (орнамента, натюрморта, головы) в целом, найти ее конструкцию, основные пропорции, определить общий характер модели и ее положение в пространстве.

Общее нужно видеть в строении, в движении, в пропорциях и тоне. На рис. 36 показано, как практически идти от общего при рисовании различных объектов. Книгу следует рисовать сначала как простой прямоугольный брусок, не обращая внимания на форму корешка, обрез страниц. При рисовании табурета надо прежде всего обобщить и упростить его сложную форму. Для этого нужно мысленно представить себе табурет как бы обтянутый марлей. В таком виде табурет будет напоминать призму. Наметив его грани, затем сиденье, начинаем постепенно пристраивать ножки, места прикрепления перекладин и т. д. Если же начать рисование табурета с передачи деталей, с изображения одной ножки, потом другой, третьей, то в конечном итоге предмет будет построен неверно.

Рисуя голову, тоже надо вначале нанести на холст или бумагу обобщенный, набросочный ее контур. Далее, не останавливаясь на подробностях, наметить основные поверхности головы, определяющие ее конструкцию.

Изображение фигуры также начинаем с обобщенного наброска. Легкими штрихами намечаем движение фигуры (наклон, поворот и т. п.), определяем соотношения отдельных частей, показываем, высока фигура или низка, толста или тонка, сутула или стройна. Далее обобщенно намечаем поверхности основных объемов. При изображении двух человек или целой группы людей надо рисовать их не каждого в отдельности, а сразу всю группу в ее взаимосвязи. При нанесении общей формы необходимо рисовать не линии контура, а формы, т. е. видеть массу, заключенную в натуре между двумя, тремя и т. д. линиями (рисовать, конечно, можно и линией).

В начале работы, идя от общего, очень полезно представить себя на месте скульптора, которому предстоит вылепить эту же модель. Скульптор исходит в работе из основных масс. Он сооружает каркас, на который накладывает глину, стараясь установить общие отношения объемов. Рисующий должен поступать так же: вначале точно надо установить самые общие отношения масс и только после этого перейти к частностям.

Масштаб целого должен быть дан заранее, тогда определение частей делается возможным.