5.3.1. Схема строения черепа

С художественной точки зрения основные антропологические данные, относящиеся к формам черепа и их вариантам, могут рассматриваться как настоящий этюд физиономии черепа, подразумевая под этим все вместе взятые особенности, обусловливающие индивидуальный или типологический рисунок каждого черепа.

Н

Рис. 87. Сглаженная

выпуклость

надбровных дуг

Оба эти метода не только не исключают, но, напротив, дополняют друг друга и направлены на достижение одной и той же цели.

Некоторые черепа обладают тонкими фор-мами, правильными кон-турами и гладкими по-верхностями. У других, напротив, рельеф форм более развит, очертания линий угловатые. На некоторых черепах глаз-ницы заложены глубоко под мощной лобной выпуклостью; на других – глазницы широко открыты и широко расставлены. У некоторых черепов лицевой отдел удлинен-ный и тонкий, у других имеются мощные челю-сти и крепкие зубы. Наконец, некоторые чере-па развиваются больше в ширину, а другие в длину, у одних профиль лица прямой, у других наклонный, напоминающий профиль обезьян, благодаря выступанию нижней челюсти.

Совершенно необходимо, чтобы описание и измерения, на основании которых устанавливаются характеристики форм, производились с максимальной точностью, и тем самым помогали художникам изучить и понять особенности строения человеческого лица.

Описательные характеристики. Для создания портрета, кроме определения плана строения черепа, необходим еще ряд важных характеристик, которые не поддаются измерениям и в то же время отмечаются глазом и художественным чутьем портретиста.

Выпуклость глабеллы и выпуклости надбровных дуг различны у каждого человека (рис. 88). У детей они отсутствуют и развиваются к 15–16-ти летнему возрасту, у женщин они более сглажены или почти отсутствуют.

Н

Рис. 88. Рельефная

выпуклость

надбровных дуг

Когда лобные бугры сглажены, лоб становится наклонным, причем степень его наклона различна. Когда бугры расположены низ-ко и мало выступают, вертикальный профиль равномерно выгнут. Вы-пуклость может быть равномерной и в гори-зонтальной плоскости, это наблюдается при выраженных латеральных наклонах и при условии сглаживания височных гребней. В подобном случае вертикальная часть лобной кости имеет форму сегмента шара. При прямой передней плоскости – лоб плоский, углы латеральных плоскостей лобной кости острее и височные гребни выступают сильнее.

Иногда профиль крыши черепа может описывать высокую кривую; в других случаях – низкую, при этом точка наибольшей вогнутости может перемещаться кпереди или кзади.

Изогнутость затылочной кости может быть интересна в том месте, где формы головы переходят в формы шеи. Наружный затылочный выступ и выйные линии затылочной кости обладают различной выпуклостью, что зависит от степени развития мускулатуры шеи и выраженности остальных неровностей черепа (теменная выпуклость, верхний край глазницы и т. д.)

Краниоскопические характеристики лицевого скелета столь же разно-образны, как особенности строения мозгового черепа. Точная форма и степень выраженности профиля носовых костей, форма и глубина переносицы, точный контур краев входа в глазницы и грушевидное отверстие могут быть переданы только с помощью рисунка. Моделировка костей лица, степень рельеф-ности деталей, а также индивидуальные особенности формы зубов – все это характеристики, не поддающиеся точному измерению (рис. 89).

И

Рис. 89.

Моделировка лица

в зависимости от наличия зубов

нижней челюсти.

Анализ стилистических элементов мозгового и лицевого черепа

Методы, применяемые в антропологических исследованиях, позволяют дать достаточно точную характеристику форм черепа. Наиболее важным является установление корреляции, или соответствия характеристик, и сравнение форм с тем, чтобы создать понятие о типе строения.

В стилистическом исследовании под корреляцией подразумевается чисто статическое объединение характеристик без ссылок на их причинную связь. Под понятием типа в пластическом искусстве обычно фигурирует физиономический тип.

Наиболее общими соотношениями формы черепа являются соотношения, установленные между его размерами. Антропология накопила огромный фонд метрических данных, касающихся общей формы черепа, в надежде найти здесь главные отличительные особенности человеческих групп.

Разнообразие форм черепов, принадлежащих к одной и той же группе, являющееся следствием многочисленных смешений населения, привело к тому, что полученные данные имеют лишь относительную ценность и должны быть сравнены с остальными характеристиками тела.

В пластическом искусстве размеры черепа

представляют интерес, поскольку они

могут быть приняты за основание для

установления пропорций между его частями

и между черепом и остальным скелетом.

При этом учитывается также, что они

могут передать различные варианты

пропорций и предопределить варианты

форм, из которых составляются

физиономические типы.

пластическом искусстве размеры черепа

представляют интерес, поскольку они

могут быть приняты за основание для

установления пропорций между его частями

и между черепом и остальным скелетом.

При этом учитывается также, что они

могут передать различные варианты

пропорций и предопределить варианты

форм, из которых составляются

физиономические типы.

Мозговой череп. Общая форма мозгово-го черепа лучше всего выражена соотноше-нием максимальных диаметров – продоль-ного и поперечного.

Черепа высоких людей обладают абсо-лютно большими и сравнительно меньши-ми размерами. Отмечается преобладание ширины над длиной черепа у низкорослых.

И

Рис. 90. Разные

формы черепа (с уплощённым лицом и

затылком)

Для определения пропорций (в рисунке черепа, важное значение имеет установление того факта, что, как правило, у коротких черепов предушной отрезок длиннее, в то время как у длинных черепов либо наблюдается равенство обоих отрезков, либо задний длиннее.

Н а

живом человеке оба эти типа черепа могут

быть оценены по положению ушной раковины,

расположенной в одних случаях ближе

к заднему контуру головы, в других –

дальше, т. е. около середины ее длины.

Задняя часть профиля головы может быть

либо выпуклой, либо плоской, может

отделяться от профиля шеи или

продолжаться в одном плане с нею (кривые

или платикефальные формы). Это зависит

от степени кривизны затылка.

а

живом человеке оба эти типа черепа могут

быть оценены по положению ушной раковины,

расположенной в одних случаях ближе

к заднему контуру головы, в других –

дальше, т. е. около середины ее длины.

Задняя часть профиля головы может быть

либо выпуклой, либо плоской, может

отделяться от профиля шеи или

продолжаться в одном плане с нею (кривые

или платикефальные формы). Это зависит

от степени кривизны затылка.

Наибольший попе-речный диаметр у более длинных черепов прихо-дится выше (на теменной кости), у широких – ниже (ближе к чешуе височной кости или в ее верхней части). Отмечается из-менчивость расположения этого диаметра и в горизонтальном направле-нии, следствием чего является разнообразие форм контура черепа при рассмотрении его в вертикальной норме.

Соотношение между длиной и шириной череп-ной крышки выражается при помощи черепного показателя.

Широтно-длиннот-ный показатель выражает ширину в процентах длины.

С

Рис. 91. Разные

формы черепа (с выпуклой теменной

костью)

Так как наиболее подверженным изменениям элементом является ширина, то название широкие и узкие правильнее, чем классическое название длинные и короткие.

Для длинных черепов характерны выраженная выпуклость затылка и удлинение теменной кости, а для коротких – короткая теменная кость и уплощенный затылок (рис. 91, 92).

Интересно соотношение между черепным показателем и ростом. Отмечается снижение показателя (увеличение длины черепа) параллельно с увеличением роста, как будто оба эти размера находятся под влиянием одного и того же фактора роста.

Установлена также тенденция к высокому показателю у женских черепов (с меньшей абсолютной длиной и большей шириной). У женщины голова круглее, имеется соответствие между черепным показателем и более низким ростом. Это приводит к заключению, что следует сравнивать только показатели одинаковых по росту особей.

С точки зрения пластического искусства

важнее рассматривать мозговой череп

из боковой или задней нормы, то есть

так, как обычно можно рассматривать

живую голову. Рассмотрение спереди не

является достаточно дока-зательным

из-за

лицевого масссива, препятствующего

точному определению высоты.

точки зрения пластического искусства

важнее рассматривать мозговой череп

из боковой или задней нормы, то есть

так, как обычно можно рассматривать

живую голову. Рассмотрение спереди не

является достаточно дока-зательным

из-за

лицевого масссива, препятствующего

точному определению высоты.

На суждения о форме черепа оказывает влияние соотношение между его высотой и длиной (при рассмотрении сбоку) и между шириной и высотой (при рассмотрении сзади).

В

Рис. 92. Разные

формы черепа (с плоской теменной костью)

Для физиономической картины имеет значение впечатление, создаваемое соотношением обоих размеров. Короткоголовые черепа, кажущиеся при рассматривании сбоку высокими, могут показаться низкими при рассматривании сзади из-за большого поперечного диаметра, и, наоборот, черепа низкие при рассмотрении сбоку могут показаться высокими при рассмотрении сзади из-за короткости поперечного диаметра.

Д ля

получения характеристики отдельных

форм, главным образом профилей, необходимо

изучать контуры

в

обеих нормах. Характеристика формы

переднего полюса мозгового

черепа может

быть получена путем сравнения –

минимальной лобной ширины с максимальной

шириной

черепа. Согласно

этому соотношению, называемому

фронтальным

показателем, лбы делятся на узкие,

средние и широкие.

Обычно вариации

обоих

размеров происходят в том же направлении.

Если

сравнить максимальный

и

минима-льный

фронтальные

диа-метры, окажется, что задняя

часть лобной

кости имеет значение при определении

ширины

свода

черепа.

ля

получения характеристики отдельных

форм, главным образом профилей, необходимо

изучать контуры

в

обеих нормах. Характеристика формы

переднего полюса мозгового

черепа может

быть получена путем сравнения –

минимальной лобной ширины с максимальной

шириной

черепа. Согласно

этому соотношению, называемому

фронтальным

показателем, лбы делятся на узкие,

средние и широкие.

Обычно вариации

обоих

размеров происходят в том же направлении.

Если

сравнить максимальный

и

минима-льный

фронтальные

диа-метры, окажется, что задняя

часть лобной

кости имеет значение при определении

ширины

свода

черепа.

В физиономическом изучении черепа и лица (физиономическая высота лица включает и лоб, и измеряется до волосистой части головы) наклон и выпуклость лобной кости играет роль первостепен-ной важности. Визуально кажется, что оба эти фактора комбинируются, участвуя различным обра-зом в получении впечат-ления выпуклого или скошенного лба. Выпук-лость может корректи-ровать большой наклон, а малый наклон способен возместить отсутствие вы-пуклости (рис. 93).

Д

Рис. 93. Наклон

и выпуклость лобной

кости

Для наружного вида черепа важна корреляция наклона лба с общей формой, выраженной длинно-высотным показателем. Между изменениями этих характеристик существует прямая связь: повышение длиннотно-высотного показателя совпадает с увеличением угла наклона. Таким образом, у высоких черепов лоб более прямой. Для женских черепов характерной является неразвитость или отсутствие глабеллярной выпуклости. Глабеллярная выпуклость является частью надглазничной области, с которой она находится в тесной зависимости. В эту область входят: край глазницы, надбровные дуги и разделяющая их треугольная площадка, основание которой обращено к гребню височной кости.

В нутренняя

часть надбровных дуг, из слияния

которых

образуется глабелла, может опускаться

вниз и

охватывать внутренний край глазницы,

а у черепов с

пологим лбом и выраженным прагматизмом

все эти три

элемента сливаются и

образуют надглазничный валик.

Такое строение принято рассматривать

функционально, как поперечную опорную

балку, принимающую на себя давление

вертикальных столбов мощного

жевательного аппарата. Его наличие

связано с

пологим лбом, который не может оказать

достаточ-ного

сопротивления

дав-лению

одной

верти-кальной частью лобной кости.

нутренняя

часть надбровных дуг, из слияния

которых

образуется глабелла, может опускаться

вниз и

охватывать внутренний край глазницы,

а у черепов с

пологим лбом и выраженным прагматизмом

все эти три

элемента сливаются и

образуют надглазничный валик.

Такое строение принято рассматривать

функционально, как поперечную опорную

балку, принимающую на себя давление

вертикальных столбов мощного

жевательного аппарата. Его наличие

связано с

пологим лбом, который не может оказать

достаточ-ного

сопротивления

дав-лению

одной

верти-кальной частью лобной кости.

В эволюции форм черепа, от черепов антро-поидов к человеческим и от примитивных форм человеческого черепа к формам черепа современ-ного человека, нашел отражение имеющий осо-бенно большое значение процесс «утончения» че-репа со смягчением его наружных форм, подня-тием лба и исчезновением надглазничного валика.

У

Рис. 94. Комбинации

длинного лица

Лицевой череп. Данные физиономических измерений и их сопо-ставления богаче в лицевом черепе, где, кроме общей формы, устанавливаются и соотношения различных этажей и частей лица с его ансамблем и соотношения лица с формами мозгового черепа. Варианты этих соотношений очень многочисленны, но существует и ряд корреляций размеров и форм, представляющих одновременно различные сочетания пропорций.

Наиболее важны данные, касающиеся линейных размеров и форм, представляющих одновременно различные сочетания пропорций.

Наиболее важны данные, касающиеся линейных размеров – высотно-широтного, продольного или глубинного, их пропорции и влияния на форму лица. Кроме того, надо учитывать также углы наклона частей и профиль лица.

Изучение высотных и широтных размеров показало большую изменяемость высоты, чем ширины, в противоположность тому, что было отмечено для мозгового черепа, а по отношению к частям лица большую изменяемость нижней части, так что обычно верхняя часть высоких и широких лиц одинаково высока. У широких лиц ширина превосходит высоту, в то время как у длинных лиц оба эти размера равны, или же высота больше ширины.

С уществуют

лица, части которых находятся в тесной

корреляции, составляя гармоническое

физиономическое целое в смысле

художественно-стилистических соотношений.

Таковы комби-нации длинного лица с

высоким и тонким носом, высокими

сбли-женными глазницами, узкими скуловыми

дугами и подко-вообразными зубными

дугами (рис.

94).

уществуют

лица, части которых находятся в тесной

корреляции, составляя гармоническое

физиономическое целое в смысле

художественно-стилистических соотношений.

Таковы комби-нации длинного лица с

высоким и тонким носом, высокими

сбли-женными глазницами, узкими скуловыми

дугами и подко-вообразными зубными

дугами (рис.

94).

Преобладание ширины лица влечет за собой также расширение и уплощение глаз-ниц, увеличение межглазничного пространства, расширение груше-видного отверстия и зубных дуг, боковое выступание скуловых костей и увеличение промежутка между скуловыми дугами (рис. 95).

П

Рис. 95. Преобладание

ширины лица

Соотношение между морфологической высотой лица и его шириной дано лицевым указателем, который выражает высоту в процентах ширины и имеет более высокие значения для длинных и низкие значения для широких лиц (в противоположность мозговому черепу, где ширина расценивается в процентах высоты). Согласно этому соотношению, лица делятся на длинные, широкие и средние.

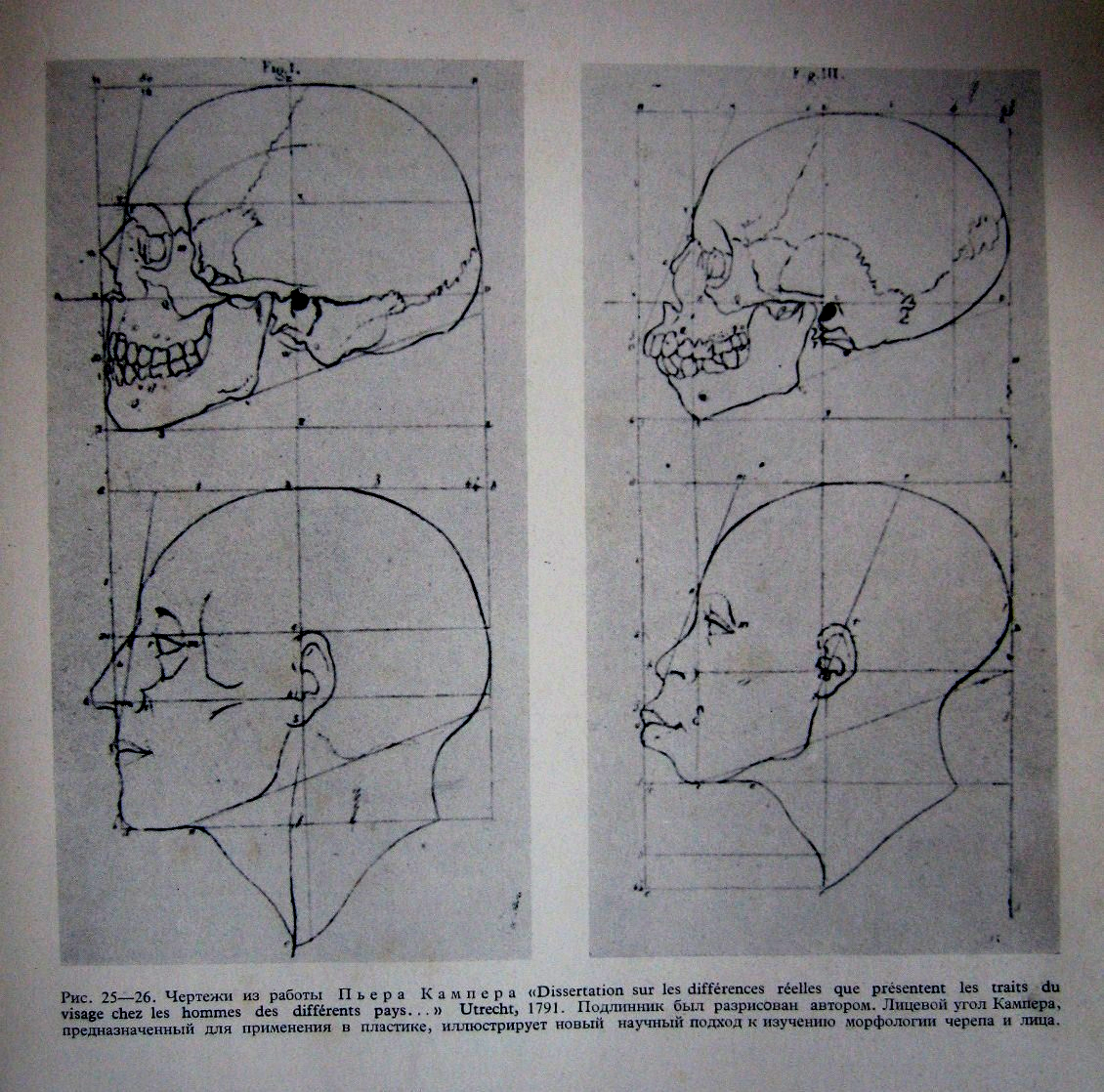

Что касается типологических признаков лица, то, прежде всего, привлекли к себе внимание его вертикальный профиль и наклон. Определяя угол лицевого наклона, Кампер имел намерение предоставить в распоряжение художников метод, при помощи которого можно было бы сравнивать профили черепов или лиц различных рас и возрастов (рис. 96).

Рис.

96. Чертежи

из

работы

Пьера

Кампера

«Dissertation

sur les differences reelles que prescentent les traits du visage chez

les homes differents pays… » Utrecht?

1791. Подлинник был разрисован автором.

Лицевой угол Кампера, предназначенный

для применения в пластике, иллюстрирует

новый научный подход к изучению морфологии

черепа и лица

Рис.

96. Чертежи

из

работы

Пьера

Кампера

«Dissertation

sur les differences reelles que prescentent les traits du visage chez

les homes differents pays… » Utrecht?

1791. Подлинник был разрисован автором.

Лицевой угол Кампера, предназначенный

для применения в пластике, иллюстрирует

новый научный подход к изучению морфологии

черепа и лица

Для современного человека Кампер устанавливает вариации лицевого угла в пределах 70–80° и считает более высокие углы созданием художественной фантазии, а более низкие – напоминанием о предках человека. Лицевая линия, опущенная вертикально, присуща античной голове. Если она отклонена кзади, голова напоминает голову древнего человека. При большем ее наклоне получим голову обезьяны, наклоняя еще больше, голову собаки и, наконец, голову бекаса. В таком духе высказывался Кампер.

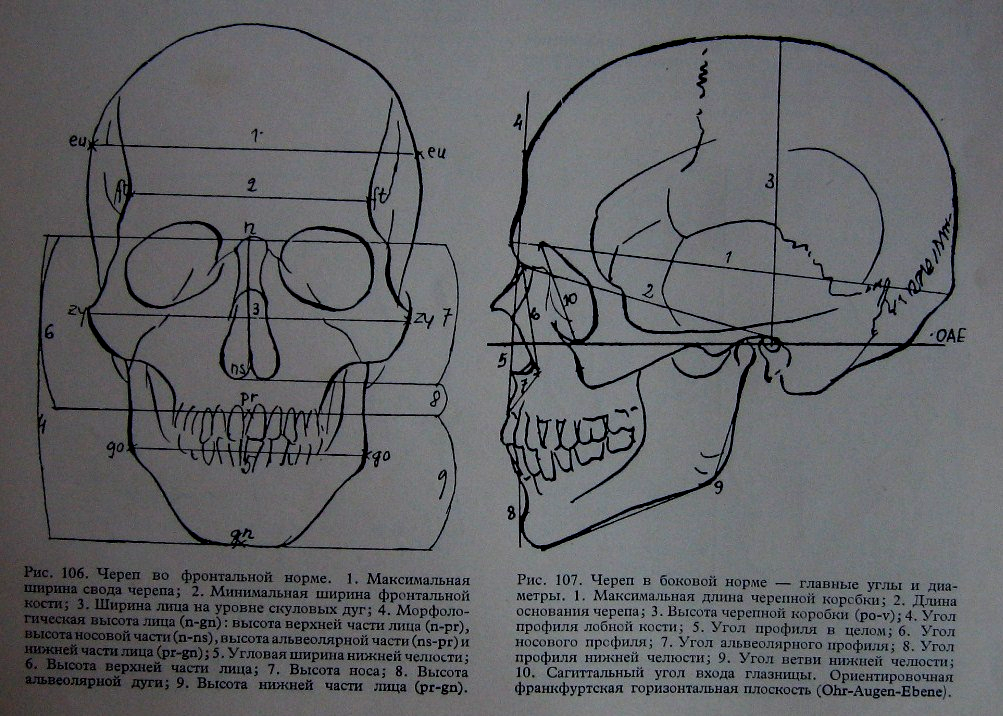

Рис. 97. Череп в боковой норме – главные углы и диаметры:

1) максимальная длина черепной коробки; 2) длина основания черепа; 3) высо-та черепной коробки; 4) угол профиля лобной кости; 5) угол профиля в целом; 6) угол носового профиля; 7) угол альвеолярного профиля; 8) угол профиля нижней челюсти; 9) угол ветви нижней челюсти; 10) сагиттальный угол входа глазницы

Современная

антропология

углубила и уточнила анализ профиля

лица, произведенный Кампером.

В новых руководствах

по антропологии художник

сможет

найти

более точные данные, а с ними и более

совершенные

средства для

изучения

форм профиля

(рис. 97).

Профиль лица рассматривается на всем верхнечелюстном отрезке, причем сначала исследуется так называемый наклон верхней части лица. Затем профиль устанавливается на среднем носовом отрезке и в альвеолярной или подносовой части, которые могут иметь разную степень наклона, как, впрочем, и верхние и нижние зубы.

Как у нижней, так и у верхней челюсти необходимо иметь в виду наклон альвеолярных участков.

Следует отличать наклон лица от его так называемой «профильности», определяемой линией контура. Здесь для средней части лица важную роль играет наклон спинки носа или наклон костей носа, сопоставляемый не с глазнично-ушной горизонталью, а с соответственным наклоном лица. Равные наклоны профиля носа к горизонтали обладают различной мерой профилирования в зависимости от того, находятся ли они на наклоненном лице или на лице, обращенном прямо. Ярким примером является нос представителей негроидной расы, он слабо профилируется и кажется сплющенным вследствие своей незначительной высоты по отношению к плоскости лица (рис. 102).

Указанные различия можно легко подметить при простом осмотре. Так, например, профиль носа преобладает особенно тогда, когда при этом имеется ретракция подбородка.

Другой характерной особенностью профиля является «рельефность», которую ему придает извилистость всей линии профиля. Выступы и западения (глабелла, переносица, неровности подбородка), которые влияют на степень выраженности рельефа, не зависят от типа профилирования и прогнатизма.

Для форм глазной области важен наклон глазничного отверстия при рассмотрении в сагиттальной и фронтальной плоскости. В зависимости от этого глазное яблоко оказывается более или менее открытым сбоку и снизу. У европеоидов нижний край глазницы при рассмотрении черепа сбоку расположен в сагиттальной плоскости, позади верхнего края, но степень сагиттального наклона глазничной плоскости не постоянна. Определяется она при посредстве угла, образованного линией, соединяющей середину верхнего и нижнего края глазницы с глазнично-ушной горизонталью. Известно отсутствие наклона у монголоидов, у которых угол сагиттальной плоскости глазницы приближается к 90°, благодаря чему выступание глазного яблока кажется менее выраженным (рис. 90).

Во фронтальной плоскости наклон глазничного отверстия измеряется при помощи угла, образованного максимальным диаметром глазницы с фронтальной плоскостью черепа. На фронтальный угол влияет как положение основания носа, так и возвышение наружного, скулового края глазницы.

Форма глаза при рассмотрении в профиль зависит от фронтального наклона входа глазницы, причем глазное яблоко более или менее открыто в зависимости от того, насколько опущен или приподнят наружный край глазницы. Картина меняется, однако, когда наклон краев входа глазницы изменяется благодаря приподниманию или отеканию основания носа. При одинаковой степени бокового открытия глазного яблока оно оказывается расположенным то впереди, то позади основания носа. В обоих случаях лицо приобретает своеобразный, характерный вид.

Для профиля лица при рассмотрении в перспективе важны форма и направление скуловой кости, а также и передней поверхности верхней челюсти в соотношении с фронтальной плоскостью (рис. 97).

У европеоидов чаще всего встречается

форма, при которой наружная поверхность

скуловой кости изогнута кзади вблизи

челюстно-скулового шва,

а

передняя поверхность верхней челюсти

при рассмотрении сбоку отклонена назад.

Скуловая дуга очерчена не ясно, она

обращена косо кзади и кнаружи. Подобное

строение способствует более выраженному

профилированию лица по отношению к

фронтальной плоскости. Когда изгиб

скуловой кости происходит на ее среднем

участке, кость имеет две обособленные

плоскости: внутреннюю, являющуюся

продолжением фронтальной плоскости

верхней челюсти, и наружную, обращенную

в передне-заднем направлении. В этом

случае скуловая кость обладает более

выраженной боковой выпуклостью и

умеренной про-фильностью. Лицо в целом

представляется плоским, с выдающимися

скулами, эти формы встречаются осо-бенно

у монголоидов (рис.

98).

европеоидов чаще всего встречается

форма, при которой наружная поверхность

скуловой кости изогнута кзади вблизи

челюстно-скулового шва,

а

передняя поверхность верхней челюсти

при рассмотрении сбоку отклонена назад.

Скуловая дуга очерчена не ясно, она

обращена косо кзади и кнаружи. Подобное

строение способствует более выраженному

профилированию лица по отношению к

фронтальной плоскости. Когда изгиб

скуловой кости происходит на ее среднем

участке, кость имеет две обособленные

плоскости: внутреннюю, являющуюся

продолжением фронтальной плоскости

верхней челюсти, и наружную, обращенную

в передне-заднем направлении. В этом

случае скуловая кость обладает более

выраженной боковой выпуклостью и

умеренной про-фильностью. Лицо в целом

представляется плоским, с выдающимися

скулами, эти формы встречаются осо-бенно

у монголоидов (рис.

98).

Форма глазничного отверстия находится в тесной корреляции с общей формой лица.

О

Рис. 98. Плоское

лицо с выдающимися скулами

На женских черепах глазница обычно высокая, а величина отверстия глазницы по отношению к лицу больше, чем у мужских. Длинная ось глазничного отверстия наклонена вниз и кнаружи.

Носовые кости и грушевидное отверстие являются важными элементами формы носа – наиболее вариабильной из всех форм лица.

Общая форма грушевидного отверстия дана отношением высоты к ширине (носовой указатель). Различают высокую и узкую форму, среднюю, широкую и низкую.

Длина носовой ости различна. Ее длина и положение в значительной мере обусловливают форму носа. Большая длина указывает на значительное выступание хрящевой части носа, а горизонтальное направление с наклоном кверху или книзу – на наклон основания хряща перегородки, что имеет значение для положения кончика носа. Форма боковых краев грушевидного отверстия, глубина разреза и его наклон находятся в тесной связи с профилем хрящевой части носа (М. М. Герасимов).

|

|

|

|

|

|

|

|

Форма

спинки носа определяется формой и

положением носовых костей. Сагиттальный

профиль носовых костей является одной

из наиболее характерных форм на лице

(рис. 99). Различают вогнутые, выпуклые

и прямые формы, но рисунок

этого

профиля отличается крайним разно![]()

образием в зависимости от высоты и, особенно от места, занимаемого наиболее выступающей точкой кривизны. Глубина носовой выемки также различна и зависит от высоты и положения глабеллярного выступа, глубины лобно-носового шва. Таким образом, у женских черепов переносица выражена слабо, или почти отсутствует.

Наклон носовых костей по отношению друг к другу, их форма и поперечная изогнутость придают различный вид спинке носа, которая благодаря этому то закруглена, то заострена, то приплюснута.

Форма нижней челюсти отличается большим разнообразием, проистекающим из ее соотношения с опорными точками и предрасположения к более усиленному росту тех ее частей, которые расположены вне опорных точек. Так, зубная дуга приспосабливается к дуге верхней челюсти, а ширина ветвей и длина тела нижней челюсти находится в соответствии с длиной и шириной основания черепа. Для портрета наибольшее значение имеет изучение верхней челюсти вместе с лицом в целом, в соотношении с его пропорциями и профилем. Таким образом, углы и наклоны нижней челюсти необходимо рассматривать в соотношении с горизонталью черепа, чтобы иметь те же сравнительные величины, что и для верхней челюсти. Выступание подбородка определяется по отношению к вертикали, опущенной из нижней зубной точки. По отношению к этой линии подбородок обычно наклонен или обращен прямо, реже – находится в ретракции. Необходимо, однако, иметь в виду степень наклона альвеолярного участка, так как недостаточно выступающий вперед подбородок может показаться ретрактированным, если альвеолярный отросток сильно наклонен кзади.

Выступание подбородка не следует смешивать с выступанием всей передней части нижней челюсти за передний край верхней челюсти, что обусловлено удлинением альвеолярного отростка или большей величиной угла нижней челюсти.

Контур нижнего и заднего края лица определяется нижним краем тела нижней челюсти и задним краем ее ветви и их взаимным наклоном, измеряемым углом нижней челюсти, величина которого в среднем 120 – 130° и который у взрослых варьирует, то приближаясь к прямому углу, то становясь более тупым.

У новорожденных угол нижней челюсти достигает 150°, величина, к которой он приближается и у стариков вследствие рассасывания альвеолярного отростка.

У живых людей важно установить наклон тела и ветви нижней челюсти по отношению к ориентировочной горизонтали, так как они не всегда в равной мере участвуют в определении угла.

Асимметрия черепа является очень часто встречающейся и отражающейся на всех формах головы и лица. Многие физиологические асимметрии в отличие от асимметрий патологических, являющихся следствием перенесенных травм и заболеваний, – принято считать за нормальную характеристику, поскольку они не влияют на функции органов головы. Незначительные асимметрии обычно проходят незамеченными и даже очевидные асимметрии допускаются эстетическим чувством, поскольку они не являются уродством, нарушающим гармоничность форм. Встречаются они чаще в мозговом, чем в лицевом отделе черепа. Однако асимметрии лица играют в раскрытии портрета более важную роль. Вообще говоря, их принято считать индивидуальными особенностями физиономии, в большинстве случаев не рассматриваемыми как асимметрии. Поразительные результаты дали опыты воспроизведения лица при помощи отражения в зеркале одной из его половин. Подобный опыт выявил значительную асимметричность даже лица Венеры Милосской, составленного по каждой из обеих половин лица, в результате чего были воспроизведены две физиономии, обе отличающиеся от лица статуи.

М

Рис. 100. Мужская

голова с выраженной лобной костью

Мужской и женский череп. Половые особенности черепов являются постоянной и общей характеристикой, наслаивающейся на все остальные типологические особенности. Все же для установления точности поло-вого типа необходимо внимательное обследование и сравнение различных характеристик, так как у различных человеческих групп половые характеристики часто выраже-ны не одинаково ярко.

Мужские черепа обычно больше и тяжелее женских. Стенки у них толще и сильнее очерчены в связи с более мощным жевательным аппаратом. Эта характеристика особенно выражена в лицевом отделе. Мужчина, как правило, отличается более крупными и массивными зубами, расположенными на округлых альвеолярных дугах, и сильной нижней челюстью с более узким углом. Свод черепа также обладает рядом отличительных половых особенностей. У мужчин лобная кость имеет сильно выступающие надбровные дуги и глабеллу, более толстые глазничные дуги и наклонную вертикальную часть лба с еле заметными бугорками (рис. 100). Совершенно противоположны характерные особенности лобной кости у женщин (рис. 101). Вертикальная часть ее менее наклонена и кажется выпуклее из-за сильно выступающих лобных бугров. Наоборот, глабелла и надбровные дуги сглажены, а глазничные дуга тонкие. Характерная для мужских черепов глубокая переносица менее выражена или отсутствует у женщин, у которых в большинстве случаев продолжение лобной кости костями носа осуществляется простым изменением направления линии профиля. По отношению к наибольшей ширине головы лоб у женщин шире, чем у мужчин. У женского черепа теменная кость выпуклее благодаря более выраженным теменным буграм. Затылочная кость нередко развита сильнее, но мягче очерчена, с яснее выступающими выйными линиями и затылочным бугром.

С

Рис. 101. Женская

голова

Черепной указатель у женских черепов обычно выше, что указывает на более выраженную, чем у мужчин, тенденцию к короткоголовости. С этой точки зрения у женских черепов имеется некоторое сходство с детскими чере-пами, приближающимися к сферической форме благо-даря выпуклости лобной и теменных костей. Это сходство дополняется срав-нительно небольшим лице-вым отделом с широким разрезом глазниц, мелкими зубами и деликатной нижней челюстью с широким углом.

Такое сходство форм приписывается более быстрому развитию женского черепа и рано наступающему прекращению роста, в стадии, когда его очертания более всего приближаются к формам детского черепа.

Половые различия черепа начинают определяться только с наступлением половой зрелости.