- •Курсовой проект по дисциплине: «Железнодорожный путь» На тему: «Проектирование мероприятий по стабилизации земляного полотна»

- •Введение

- •Высота капиллярного поднятия 1,1 м

- •1. Проектирование типовых поперечных профилей

- •1.1. Проектирование типовой насыпи

- •1.2. Проектирование типовой выемки

- •2. Проектирование пойменной насыпи

- •2.1. Основные положения проектирования

- •2.2. Определение глубинной зоны водоёма

- •2.3. Определение вероятностных характеристик волны для глубоководной зоны

- •2.4. Определение высоты наката волны

- •2.5. Определение высоты ветрового нагона воды

- •2.6. Определение высоты бермы

- •2.7. Расчёт защитного укрепления из ж/б плит.

- •2.8. Расчет обратного фильтра

- •2.8. Расчет обратного фильтра.

- •2.9. Расчет напряжений в теле насыпи

- •2.9.1. Определение необходимой плотности грунта

- •2.9.2. Расчет напряжений на подошве насыпи

- •2.9.3. Расчет напряжений грунта основания

- •2.9.4. Расчет осадки основания

- •Введем понятие относительной осадки . Осадка любого I-го слоя:

- •2.10. Расчет устойчивости откосов

- •3. Расчет нагорной водоотводной канавы

- •4.2. Определение глубины заложения дренажа

- •4.3. Определение сроков осушения грунта

- •4.4. Определение уровня воды в дренаже (гидравлический расчет)

- •4.5. Подбор дрены

- •4.6. Подбор дренажного заполнителя

- •5. Расчет противопучинной подушки

- •5.1. Расчет толщины подушки

- •5.2. Расчет сопряжения подушки

- •Литература:

- •Приложение

2.9. Расчет напряжений в теле насыпи

2.9.1. Определение необходимой плотности грунта

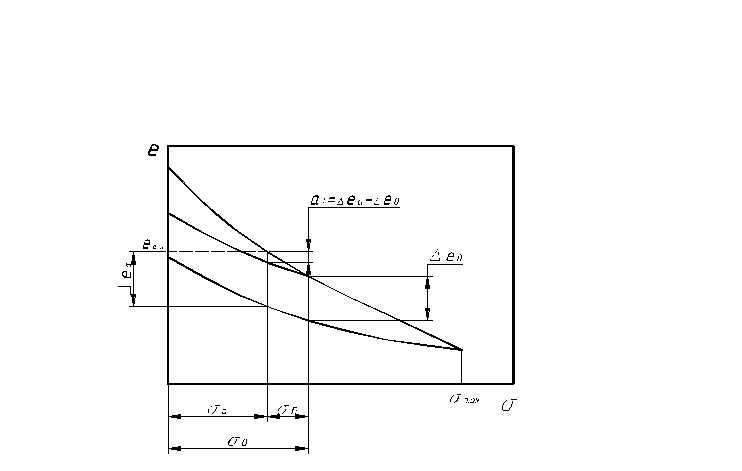

В этих расчетах используются компрессионные кривые грунтов, которые должны во всем возможно ближе отражать условия и характер работы будущего объекта и, в частности, особенности работы грунта в различных точках грунтового массива. При действии в грунте напряжений, как от постоянной, так и от временной нагрузки многократно прикладываемой. Характеристика упругой компрессии должна строиться с учетом многократности приложения и снятия нагрузки.

Для расчета необходимой плотности грунта воспользуемся компрессионной кривой, полученной при max, соответствующей наибольшему напряжению.

Тогда для каждого слоя:

![]() (2.24)

(2.24)

Величина коэффициента пористости e0 на компрессионной кривой соответствует такой плотности грунта, при которой грунт практически будет работать в упругой стадии.

а – напряжение от постоянно действующих нагрузок (а = вс + );

п – напряжение от переменной нагрузки (подвижной состав);

еан – начальная пористость под подвижным составом.

Из рис. 3 следует, что:

![]()

(2.25)

(2.25)

где: а1,

а2,

…

- остаточные деформации грунта после

первого, второго и т. д. нагружения

нагрузкой

![]() .

.

Примем, что

![]() ,

(2.26)

,

(2.26)

![]() ,

(2.27)

,

(2.27)

![]()

(для грунта) (2.28)

Рис. 3

![]() ;

(2.29)

;

(2.29)

Очевидно, что μ<1, поэтому:

![]() (2.30)

(2.30)

![]() .

(2.31)

.

(2.31)

Коэффициент kе

учитывает многократность приложения

нагрузки. Экспериментально установлено,

что μ=0,1![]() 0,4;

kе=1,1

0,4;

kе=1,1![]() 1,6,

в зависимости от грунта. В курсовом

проекте принимаем kе

=1,3.

1,6,

в зависимости от грунта. В курсовом

проекте принимаем kе

=1,3.

Для расчета

курсового мы используем одну компрессионную

кривую, полученную при σmax,

соответствующую наибольшему напряжению,

действующему в насыпи (рис. 4).

Тогда:

![]() ,

(2.32)

,

(2.32)

![]() ,

(2.33)

,

(2.33)

Рис. 4.

![]() -

для определения потребной пористости

грунтов

-

для определения потребной пористости

грунтов

(2.34)

кн- коэффициент учитывающий изменение ке в зависимости от глубины расположения точки от места приложения нагрузки

На основной площадке кн = 1

На глубине 5 м кн = 0,85

5 м кн = 0,75

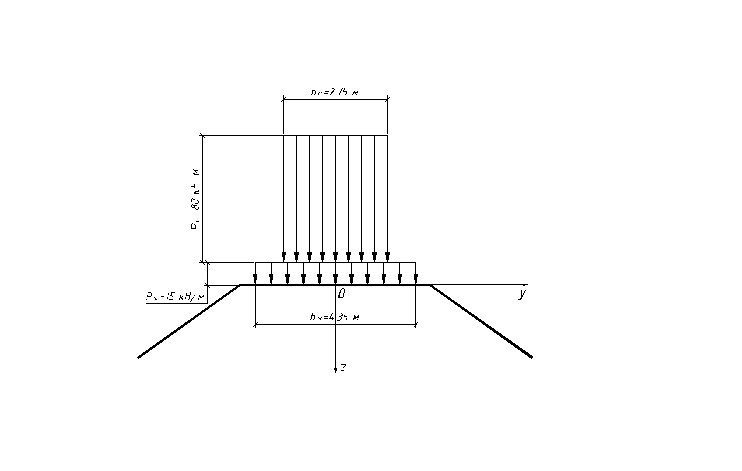

Согласно заданию, для данного типа верхнего строения пути табл. 5.1 методического пособия:

− интенсивность

нагрузки:

![]()

− ширина полосовой

нагрузки:

![]() .

.

Ширина временной нагрузки от подвижного состава принимается равной длине шпалы и составляет для деревянных шпал 2,75 м. Интенсивность нагрузки принимается равной 80 кПа или 80 кН/м2. (рис .5).

1. Выполняется расчет для точки А, лежащей в уровне бровки земляного полотна:

![]() (2.35)

(2.35)

где: I − коэффициент рассеяния напряжений принимаемый по таблице для прямоугольной нагрузки.

![]()

![]() ,

(2.36)

,

(2.36)

где: y и z − координаты точки в выбранной системе, в данном случае равны нулю т.к. точка находится на пересечении оси и основной площадки земляного полотна, тогда:

![]() .

(2.37)

.

(2.37)

Напряжение на основной площадке от верхнего строения пути:

![]() .

.

Коэффициент I для подвижного состава:

![]() .

.

Напряжение на основной площадке от подвижного состава:

![]() .

.

Напряжения от постоянно действующей нагрузки:

![]() .

(2.38)

.

(2.38)

где: σγ – напряжения, возникающие от собственного веса грунта, в данном случае равны нулю т.к. точка находится на основной площадке земляного полотна.

Напряжения, в пределах которого грунт должен работать упруго:

![]() .

(2.39) По

компрессионным кривым (рис. 6) определяется

коэффициент пористости, соответствующий

вычисленным напряжениям по ветви

разгрузки:

.

(2.39) По

компрессионным кривым (рис. 6) определяется

коэффициент пористости, соответствующий

вычисленным напряжениям по ветви

разгрузки:

![]()

![]()

Тогда:

![]() .

(2.40)

.

(2.40)

По кривой начальный коэффициент пористости:

![]() .

.

Учитывая, что влажность грунта W=19%, а kn=1, т.к. точка находится на основной площадке, получается:

![]()

Удельный вес грунта при удельном весе его частиц γs=26,2 кН/м3 составит:

![]() .

(2.41)

.

(2.41)

2. Выполняется аналогичный расчет для точки В, лежащей на глубине 2/3Н от основной площадки.

Предполагается, что удельный вес грунта (при условии его однородности) с глубиной увеличивается в среднем на 0,01 кН/м, тогда вес грунта на глубине 2/3Н высоты насыпи:

![]() (2.42)

(2.42)

где:

![]() -

удельный вес грунта в точке, лежащей на

основной площадке,

-

удельный вес грунта в точке, лежащей на

основной площадке,

![]() - удельный вес

грунта, лежащего в точке на глубине 2/3

высоты насыпи, тогда:

- удельный вес

грунта, лежащего в точке на глубине 2/3

высоты насыпи, тогда:

![]() .

.

Производим проверку предположения о таком изменении удельного веса грунта от глубины залегания.

Напряжения от собственного веса грунта в точке В:

![]() .

(2.43)

.

(2.43)

Вследствие того, что точка находится ниже основной площадки, грунт рассеивает напряжения. Тогда напряжения от верхнего строения пути в точке В составит:

![]() ,

,

![]() .

.

Напряжения от подвижной нагрузки:

![]() ,

,

![]() .

.

Напряжения от постоянно действующей нагрузки:

![]() .

.

Напряжения, в пределах которого грунт должен работать упруго:

![]() .

.

Коэффициент пористости, соответствующий вычисленным напряжениям по ветви разгрузки (рис. 6):

![]()

![]()

Тогда:

![]() .

.

По кривой начальный коэффициент пористости:

![]() .

.

При той же влажности грунта и коэффициенте kn=0,75 т.к. глубина больше 5 м получаем:

![]() .

.

Удельный вес грунта составит:

.

.

Вычислим разность, по которой можно будет судить о правильности выдвинутого предположения о нарастании удельного веса грунта с глубиной:

![]()

![]()

Т.к. проверка не выполнена, продолжаем расчет:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Проверка вычислений:

![]()

19,28-19,28 = 0 0,05.

Проверка выполняется, следовательно, в дальнейшем расчете принимается значение удельного веса 19,28 кН/м3.