- •Под редакцией д-ра техн.Наук, проф.Б.М.Азизова

- •Тема 1. Характеристика современного состояния среды обитания человека

- •Библиографический список

- •Тема 2. Негативные факторы среды обитания, их нормирование

- •2.1. Вредные вещества

- •2.1.1. Показатели токсичности химических веществ

- •2.1.2. Факторы, определяющие токсическое действие

- •2.1.3. Гигиеническое регламентирование химических факторов

- •2.1.4. Классификация промышленных ядов по характеру действия

- •2.1.5. Комбинированное действие промышленных ядов

- •2.1.6. Пути поступления ядов в организм

- •2.1.7. Распределение ядов в организме, превращение и выведение

- •2.1.8. Оценка реальной опасности химических веществ

- •Классификация промышленных ядов по степени опасности

- •2.1.9. Защита от воздействия вредных веществ

- •2.2. Механические колебания. Вибрация

- •2.2.1. Действия вибрации

- •2.2.2. Характеристика основных параметров вибрации

- •2.2.3. Нормирование вибрации

- •Допустимые амплитуды виброперемещения общей технологической

- •2.2.4. Защита от вибрации

- •2.3. Акустические колебания

- •2.3.1. Воздействие шума на организм человека

- •2.3.2. Ультразвук и инфразвук, источники возникновения

- •2.3.3. Характеристика основных параметров шума

- •2.3.4. Нормирование шума

- •2.3.5. Защита от шума

- •2.4.Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, их источники

- •2.4.1.Биологическое действие ионизирующих излучений

- •2.4.2. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений

- •2.4.3. Нормирование ионизирующих излучений

- •2.4.4. Защита от ионизирующих излучений

- •2.5. Неионизирующие излучения

- •2.5.1. Электромагнитные излучения

- •2.5.2. Лазерные излучения

- •Библиографический список

- •Тема 3. Основы физиологии труда и обеспечение рациональных производственных условий труда

- •3.1. Классификация основных форм деятельности человека

- •3.2. Метеорологические условия производственных помещений

- •3.2.1. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды

- •3.3. Промышленная вентиляция и кондиционирование

- •3.3.1. Естественная вентиляция

- •3.3.2. Механическая вентиляция

- •3.3.3. Расчет воздухообмена при расчетной вентиляции

- •3.3.4. Местная вентиляция

- •3.3.5. Аварийная вентиляция

- •Кондиционирование воздуха

- •3.3.7. Основные требования к системам вентиляции

- •3.4. Освещение производственных помещений

- •3.4.1. Основные светотехнические параметры и характеристики

- •3.4.2. Системы и виды производственного освещения

- •3.4.3. Совмещенное освещение

- •3.4.4. Нормирование и расчет естественного освещения

- •3.4.5. Нормирование и расчет искусственного освещения

- •3.4.6. Освещение площадок предприятий

- •3.4.7.Источники света, типы светильников

- •3.4.8. Типы светильников

- •Библиографический список

- •Тема 4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности

- •4.1. Законодательство о труде

- •4.2. Нормативные акты по охране труда

- •4.3. Ответственность за нарушение законодательства по промышленной безопасности

- •4.4. Система управления промышленной безопасностью на предприятии

- •4.5. Планирование работ по охране труда

- •4.6. Оценка состояния охраны труда на предприятии

- •Количество работающих с соблюдением правил ,

- •Бщее количество работающих

- •4.7. Аттестация рабочих мест

- •4.8. Организация обучения безопасности труда, виды инструктажей

- •4.8.1. Инструктаж по безопасности труда

- •4.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве

- •4.9.1. Показатели производственного травматизма

- •Библиографический список

2.4.4. Защита от ионизирующих излучений

Защитные мероприятия разрабатываются с учетом класса радиационной опасности, определяемой по активности на рабочем месте. Различают три класса радиационной опасности - I, П, III. Работы Ш класса разрешается проводить в общих помещениях на специально оборудованных местах. Для работ П класса должны быть предусмотрены специальные помещения. Для работ I класса необходимы здания и помещения, полностью изолированные от других помещений. Отделка стен, пола, потолка не должна обладать сорбирующей способностью и должна легко подвергаться влажной очистке.

Требования радиационной безопасности включают ряд мероприятий:

- рациональная планировка и отделка помещений;

- дистанционный контроль и регулирование процессов;

- устройство эффективной приточно-вытяжной вентиляции с очисткой удаляемого воздуха;

- устройство санитарно-бытовых помещений;

- дозиметрический контроль;

- правильная организация хранения и транспортировки радиоактивных веществ.

К основным средствам защиты персонала от ионизирующих излучений относятся:

- защитные экраны;

- защитные боксы;

- вытяжные радиохимические шкафы;

- транспортные и лабораторные контейнеры.

Работающие с источниками ионизирующих излучений должны обеспечи- ваться средствами индивидуальной защиты. Это защитные костюмы, спецодежда и обувь, перчатки, белье, респираторы, очки и т.д.

2.5. Неионизирующие излучения

К неионизирующим излучениям относят часть спектра электромагнитных колебаний и лазерные излучения. Возникновение данного фактора среды обитания человека связано с развитием радиоэлектроники, электроэнергетики, лазерной техники.

2.5.1. Электромагнитные излучения

Неионизирующими называют те электромагнитные колебания (ЭМК), энергия квантов которых недостаточна для ионизации молекул и атомов вещества. Значительную часть спектра неионизирующих излучений составляют излучения радиоволнового диапазона, меньшую часть - излучения оптического диапазона.

Электромагнитные излучения возникают при использовании электромагнитной энергии: радиосвязи, телевидения, радиолокации, радиолинейной, космической связи, радионавигации. Электромагнитная энергия нашла широкое применение в различных отраслях промышленности. В металлургии и машиностроении - для плавки, нагрева, сварки, напыления металлов; в текстильной и легкой промышленности - для сушки кожи, текстиля, бумаги, диэлектрической обработки материалов, нагрева, сварки и полимеризации пластмасс, в пищевой промышленности - для термообработки различных пищевых продуктов. Широко используется электромагнитная энергия в современной вычислительной технике, в медицине в лечебных и диагностических целях.

Основными параметрами электромагнитных колебаний являются длина волны , частота f и скорость распространения волны V. В вакууме скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света, а в средах она определяется

,

,

где - диэлектрическая проницаемость среды; - магнитная проницаемость среды.

Область

распространения электромагнитных волн

подразделяется на три зоны: ближнюю

(зону индукции), промежуточную (зону

интерференции) и дальнюю (волновую

зону). Ближняя зона простирается на

расстояние, равное примерно 1/6 длины

волны ( ),

где r

-

радиус сферы, центром которой является

источник,

-

длина волны. Дальняя зона начинается с

расстояний, равных 6-7 длинам волн. Между

этими двумя зонами располагается

промежуточная зона.

),

где r

-

радиус сферы, центром которой является

источник,

-

длина волны. Дальняя зона начинается с

расстояний, равных 6-7 длинам волн. Между

этими двумя зонами располагается

промежуточная зона.

Для оценки интенсивности электромагнитных полей в этих зонах используются различные параметры. В зоне индукции, где еще не сформировано электромагнитное поле и измеряемая электромагнитная энергия представляет собой определенный запас реактивной мощности, интенсивность излучений оценивается по электрической (Е) и магнитной (Н) составляющим. Единица измерения напряженности электрического поля – В/м, а магнитного поля – А/м.

Зона интерференции характеризуется наличием как поля индукции, так и поля распространяющейся электромагнитной волны. Энергетическим показателем этой зоны, как и ближней, является объемная плотность энергии, которая равна сумме плотностей электрического и магнитного полей.

Волновая зона характеризуется наличием сформированного электромагнитного поля, распространяющегося в виде бегущей волны. В этой зоне интенсивность поля оценивается величиной плотности потока энергии (ППЭ),т.е. количеством энергии, падающей на единицу поверхности. Плотность потока энергии в волновой зоне связана с напряженностью электрического и магнитного полей соотношением Р=Е Н. Единица измерения ППЭ - Вт/м2.

Действие электромагнитных излучений на организм человека. Биологический эффект электромагнитных излучений определяется:

- плотностью потока энергии;

- частотой излучения;

- продолжительностью облучения;

- режимом облучения (постоянный, прерывистый, импульсный);

- размером облучаемой поверхности;

- наличием других вредных и опасных факторов среды обитания;

- индивидуальными особенностями организма.

С точки зрения взаимодействия электромагнитных полей с биологическим объектом весь спектр частот электромагнитных излучений разбивается на 5 диапазонов. К первому диапазону отнесены электромагнитные колебания с частотой от единиц до нескольких тысяч герц, ко второму - от нескольких тысяч герц до 30 МГц, к третьему - от 30 МГц до 10 ГГц, к четвертому - от 10 ГГц до 200 ГГц, к пятому - от 200 ГГц до 3000 ГГц.

Для первого диапазона характерно то, что тело человека при вза-имодействии его с низкочастотным электромагнитным полем может рассматриваться как достаточно хороший проводник, поэтому глубина проникновения силовых линий поля оказывается незначительной. Внутри тела поле практически отсутствует.

Для второго диапазона частот характерен быстрый рост величины поглощения энергии с увеличением частоты. Увеличение поглощенной энергии приблизительно пропорционально квадрату частоты.

Особенностью третьего диапазона является то, что на определенных частотах имеет место ряд максимумов поглощения телом энергии внешнего поля. Наибольшее поглощение электромагнитной энергии человеком наблюдается на частоте, близкой к 70 МГц. На более высоких и более низких частотах величина поглощенной энергии значительно меньше. При этом на меньших частотах энергия распределяется равномерно, а на больших в различных структурах тела возникают области максимума (так называемых горячих пятен).

Для четвертого диапазона характерно быстрое затухание энергии электромагнитного поля при ее проникновении внутрь ткани. Практически вся энергия поглощается в поверхностных слоях биоструктур.

Электромагнитные колебания пятого диапазона поглощаются самыми поверхностными слоями кожи.

При постоянном воздействии электромагнитных полей низких частот появляются головные боли, вялость, сонливость, раздражительность, боли в области сердца, а также функциональные нарушения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Механизм биологического действия электромагнитных полей связан с их тепловым эффектом, который является следствием поглощения энергии электромагнитного поля. Тепловое воздействие особенно вредно для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением ( глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузыри).

Одним из специфических поражений, вызываемых воздействием электромагнитных излучений, является развитие катаракты, возникающее в результате нагрева хрусталика глаза до температур, превышающих допустимые физиологические пределы. Кроме катаракты, при воздействии электромагнитных излучений высоких частот (около 35 ГГц) могут возникать кератиты - воспаление роговицы глаз.

Воздействию электромагнитных излучений подвергаются в значительной мере операторы при работе на дисплеях. Установлено, что излучения? создаваемые выходным трансформатором строчной развертки, могут достигать 500 мВт/см , что соответствует 1300 в/м. На расстоянии 25 см от экрана электрическое поле на частоте выше 203 кГц достигает 80 В/м.

Гигиеническое нормирование электромагнитных излучений. Нормативными документами, регламентирующими воздействие электромагнитных излучений, являются:

- ГОСТ 12.1.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля";

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" N 2971-34;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2 1.8.055-96 "Электромаг- нитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).

ГОСТ 12.1.006-84 устанавливает ПДУ электромагнитных излучений на рабочих местах с учетом диапазонов частот.

В диапазоне частот 60 кГц-300 МГц интенсивность электромагнитного поля характеризуется напряженностью электрического (Е) и магнитного (Н) полей.

Предельно допустимые значения Е и Н в этом диапазоне определяют по допустимой энергетической нагрузке и времени воздействия. Энергетическая нагрузка равна произведению квадрата напряженности поля на время его воздействия. Энергетическая нагрузка, создаваемая электрическим полем, равна ЭНЕ= = Е2 Т, (В/м2), магнитным - ЭНн=Н2.Т, (А/м2 ) ч.

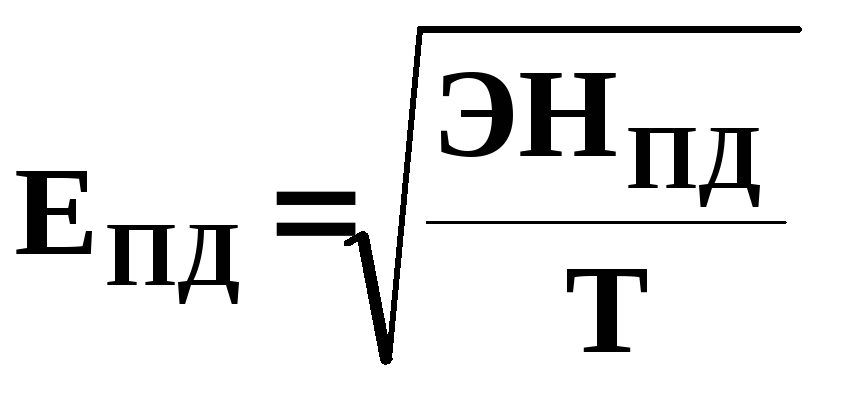

Расчет предельно допустимых значений Е и Н в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц производят по формулам

,

,

,

,

где

Епд

и Нпд

- предельно допустимые значения

напряженности электрического, (В/м), и

магнитного (А/м) полей; Т

- время воздействия, ч;

![]() и

и

![]() - предельно допустимые значения

энергетической нагрузки в течение

рабочего дня, (В/м)2/ч

и (А/м)2/ч.

- предельно допустимые значения

энергетической нагрузки в течение

рабочего дня, (В/м)2/ч

и (А/м)2/ч.

Максимальные

значения

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() представлены

в табл.2.4.

представлены

в табл.2.4.

Т а б л и ц а 2.4

|

Параметр |

Предельные значения в диапазонах частот, МГц |

||

|

|

От 0,06 до 3 |

Свыше 3 до 30 |

Свыше 30 до 300 |

|

Е, В/м Н, А/м

|

500 50 20000

200 |

300 - 7000

- |

80 - 800

- |

Одновременное воздействие электрического и магнитного полей в диапазоне частот от 0,06 до 3 МГц считается допустимым при соблюдении следующего условия:

где ЭНЕ и ЭНН - энергетические нагрузки, характеризующие воздействие электрического и магнитного полей.

В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность электромагнитного поля характеризуется поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ), энергетическая нагрузка при этом равна:

ЭНППЭ = ППЭ.Т

Предельно допустимые значения ППЭ электромагнитных полей в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц определяют по формуле:

где

ППЭПД

- предельно допустимое значение плотности

потока энергии, Вт/м (мВт/см, мкВТ/см );

![]() - предельно-допустимая величина

энергетической нагрузки, равная 2Вт

ч/м (200 мкВт ч/м ); К

-

коэффициент ослабления биологической

эффективности, равный: I - для всех

случаев облучения, исключая облучение

от вращающихся и сканирующих антенн;

10 - для случаев облучения от вращающихся

и сканирующих антенн; Т

- время пребывания в зоне облучения за

рабочую смену, ч.

- предельно-допустимая величина

энергетической нагрузки, равная 2Вт

ч/м (200 мкВт ч/м ); К

-

коэффициент ослабления биологической

эффективности, равный: I - для всех

случаев облучения, исключая облучение

от вращающихся и сканирующих антенн;

10 - для случаев облучения от вращающихся

и сканирующих антенн; Т

- время пребывания в зоне облучения за

рабочую смену, ч.

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 устанавливают ПДУ воздействия на людей электромагнитных излучений в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц, требования к источникам ЭМИ РЧ, к размещению этих источников, меры защиты работающих от воздействия ЭМИ РЧ.

Согласно названным правилам и нормам оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, определяемой интенсивностью ЭМИ РЧ и времени его воздействия на человека;

- по значениям интенсивности ЭМИ РЧ.

Оценка по энергетической экспозиции (ЭЭ) применяется для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ при условии прохождения этими лицами медицинских осмотров в установленном порядке. Оценка же по значениям интенсивности ЭМИ РЧ применяется для лиц, работа или обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, для лиц, не достигших 18 лет, для беременных женщин, для лиц, находящихся на территории жилой застройки.

В диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического поля Е (В/м) и напряженности магнитного поля Н (А/м). В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается по плотности потока энергии ППЭ (Вт/м2; мкВт/см2 ).

Энергетическая экспозиция, создаваемая электрическим полем, равна ЭЭЕ = = Е2 Т (В/м2) ч, а создаваемая магнитным полем равна ЭЭН =Н2 Т (А/м2) ч.

Предельно

допустимые значения интенсивности ЭМИ

РЧ (ЕПДУ,

НПДУ,

ППЭПДУ)

в зависимости от времени воздействия

в течение рабочего дня и допустимое

время воздействия в зависимости от

интенсивности ЭМИ РЧ определяются по

формулам:

![]()

![]()

Нормативным документом, регламентирующим защиту населения от воздействия электромагнитных излучений, являются "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты" № 2971-34. Этим документом установлены следующие значения предельно допустимого уровня напряженности электрического поля, кВ/м: внутри жилых зданий - 0,5; на территории жилой застройки - 1; в населенной местности, вне зоны жилой застройки - 10; в ненаселенной местности - 15; в труднодоступной местности - 20.

СанПин 2.2.2.542-96 регламентируют допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений при работе с видеодисплейными терминалами (ВДТ), персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ), которые включают:

- напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора, В/м;

- напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора, А/м;

- напряженность электростатического поля, кВ/м;

- поверхностный электростатический потенциал, В;

- плотность магнитного потока, нТл.

Кроме того, вышеупомянутым нормативным документом определены требования к микроклимату, содержанию аэроионов, вредных химических веществ в воздухе помещений, к шуму, вибрации, к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ.

Режим труда и отдыха установлен в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделены на три группы:

группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ;

группа Б - работа по вводу информации;

группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.

Категории работы с ВДТ и ПЭВМ (I,II,III) установлены для групп А и Б по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ВДТ или ПЭВМ.

С учетом категории и группы работы с ВДТ или ПЭВМ и продолжитель- ности рабочей смены регламентируется суммарное время перерывов в минутах.

Регламентирование шума при работе с ВДТ и ПЭВМ предусмотрено в октавных полосах частот со среднегеометрическими значениями 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000.

Допустимые значения виброскорости и виброускорения в м/с, м/с2 и дБ установлены для среднегеометрических частот полос 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0, а также в третьоктавных полосах частот.

Учтены в СанПин 2.2.2.542-96 также эргономические требования, такие как высота стола над полом, основные размеры стула для учащихся и студентов.

Защита от электромагнитных полей. Все защитные мероприятия могут быть разделены на три группы:

- организационные;

- инженерно- технические;

- лечебно-профилактические.

Организационные мероприятия предусматривают оптимальное взаимное расположение облучающих объектов и обслуживающего персонала, разработку режима труда и отдыха с целью снижения до минимума времени нахождения людей под облучением.

Основой инженерно-технических мероприятий является экранирование. Экраны могут быть выполнены плоскими и замкнутыми, в виде оболочек. Основной характеристикой экранов является эффективность экранирования, т.е. степень ослабления электромагнитного поля. Она зависит от магнитной проницаемости материала, толщины его, удельного сопротивления, а также частоты электромагнитного поля.

В качестве материала для экранов обычно используют металлы (сталь, медь, алюминий). Изготавливают экраны или сплошными или сетчатыми. Кроме металлов могут быть использованы резина, древесное волокно, поролон, радиозащитное стекло с окиснометаллической пленкой.

Лечебно-профилактические мероприятия включают:

- предварительные и периодические медосмотры;

- сокращенный рабочий день;

- дополнительные отпуска.

Защитная одежда изготавливается из металлизированной ткани в виде комбинезонов, халатов, передников, курток с капюшонами с вмонтированными в них защитными очками.

В качестве профилактических мер при работах с ВДТ и ПЭВМ должны предусматриваться:

- проведение упражнений для глаз каждые 20-25 минут работы;

- проведение сквозного проветривания помещений во время перерывов;

- проведение физкультурной паузы во время перерывов;

- подключение таймера к ВДТ и ПЭВМ или централизованное отключение свечения информации на экранах видеомониторов с целью обеспечения нормируемого времени работы.