- •6. Формирование оптического излучения

- •6.1. Формирование микрорельефа в резисте

- •6.2. Системы экспонирования

- •6.3. Основы теории формирования микроизображений

- •Волновые процессы в оптике

- •Представление волн в векторном и комплексном виде

- •6.4. Скалярная теория дифракции Уравнение Гельмгольца

- •Теорема Грина

- •Интегральная теорема Гельмгольца — Кирхгофа

- •Применение интегральной теоремы

- •Граничные условия Кирхгофа

- •Формула дифракции Френеля — Кирхгофа

- •Формула дифракции Рэлея — Зоммерфельда

- •Приближение Кирхгофа

- •Приближение Френеля

- •Дифракция при контактной фотолитографии

- •Расчет распределения интенсивности

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Проекционное формирование микроизображений

- •7.1. Качество проекционного изображения

- •7.2. Понятие изображающей системы

- •7.3. Связь между объектом и изображением

- •7.4. Свертка

- •7.5. Фурье-преобразования в оптике Понятие пространственной частоты

- •Ряды Фурье

- •Ряд Фурье в комплексной форме

- •Интеграл Фурье

- •Фурье-преобразование

- •Фурье-преобразование изображения

- •7.6. Оптическая передаточная функция

- •7.7. Зрачковая функция и ее связь с оптической передаточной функцией

- •7.8. Связь комплексной амплитуды изображения со зрачковой функцией

- •7.9. Оптическая передаточная функция как автокорреляция зрачковой функции

- •7.10. Системы дифракционного качества с постоянным пропусканием по площади зрачка

- •7.11. Учет распределения интенсивности в изображении

- •Контрольные вопросы и задания

7.11. Учет распределения интенсивности в изображении

Распределение интенсивности в изображении, создаваемом оптической системой, можно найти при использовании фурье-преобразований функций, входящих в интеграл свертки. В результате получаются соответственно частотное распределение интенсивности в объекте и оптическая передаточная функция. Простое перемножение этих функций позволяет получить частотное распределение интенсивности в изображении. Применив к нему обратное фурье-преобразование, можно найти искомое распределение интенсивности в изображении.

Каждая косинусоидальная составляющая пространственного распределения в объекте преобразуется в изображение без изменений ее частоты, меняются только амплитуда и фаза этой составляющей.

Для случая дифракционно-ограниченной системы, когда волновые аберрации отсутствуют, может быть предложена следующая процедура.

1. Для известного (заданного) пространственного распределения интенсивности Io(x) в объекте находят частотное распределение объекта Io(ν) с помощью фурье-преобразования:

![]() (7.78)

(7.78)

Результатом является частотный спектр объекта, то есть набор значений коэффициентов Фурье для различных гармоник, описывающих заданный профиль распределения интенсивности в объекте.

2. Рассчитывают частотное распределение изображения Ii(ν). Для этого частотное распределение объекта умножают на коэффициент передачи модуляции:

![]() (7.79)

(7.79)

Предварительно для каждой частоты рассчитывают соответствующее значение T(), далее умножают его на значение коэффициента Фурье соответствующей гармоники.

3. Находят пространственное распределение интенсивности в изображении за счет обратного фурье-преобразования:

![]() (7.80)

(7.80)

Полученные в (7.79) новые значения коэффициентов Фурье используются для воссоздания соответствующих гармоник разложения. Суммирование значений гармоник для текущей координаты профиля позволяет получить значение интенсивности в изображении для данной координаты.

4. Оценивают распределение интенсивности в изображении с технологической точки зрения. Дифракционное размытие изображения приводит к тому, что на участки фоторезиста, лежащие в области геометрической тени, попадает часть экспонирующего излучения. Получаемая этими участками доза экспозиции может стать достаточной для утонения фоторезиста, в результате он не сможет служить защитной маской при последующих операциях.

Деструкция фоторезиста в затененных участках будет зависеть не только от степени размытия изображения, но и от контраста самого фоторезиста, который часто выражается через его модуляцию.

Для получения

микрорельефа в фоторезисте необходимо,

чтобы модуляция оптического изображения

превышала модуляцию фоторезиста, т. е.

чтобы выполнялось условие T > Tf.

У фоторезистов, согласованных с

источниками излучения в диапазоне линий

g, h, i, контраст составляет

= 2...3, при этом согласно формуле (7.2)

модуляция равна Tf =

0,36...0,70. Поэтому на значение опического

контраста накладывается ограничение

![]() .

.

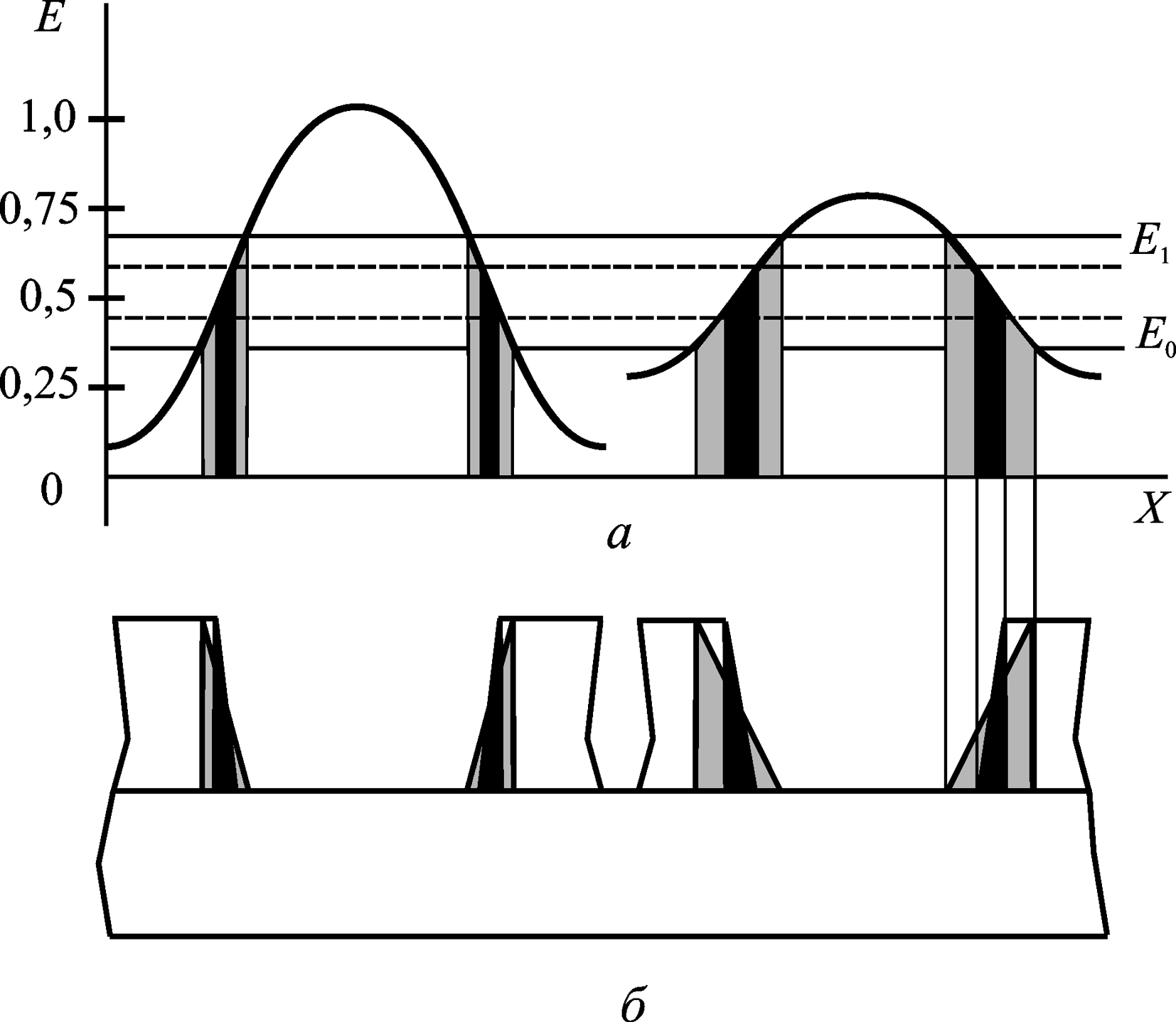

Как следует из рис. 7.12, изображение с высоким оптическим контрастом имеет меньший клин проявления. Показанное пунктиром уменьшение разности между E1 и E0 (дозы начала и полного проявления фоторезиста) также делает изображение более резким.

Таким образом, контраст (модуляция) оптического изображения и контраст фоторезиста определяют разрешение всего литографического процесса. Поэтому для полученного распределения интенсивности в изображении необходимо оценить его контраст, сравнить с требуемым контрастом и вынести решение о возможности получения заданного изображения в данной литографической системе.

Рис. 7.12. Влияние параметров изображения и фоторезиста на качество микрорельефа:

а — контрасты изображения и фоторезиста; б — клин проявления