- •Глава 7 – “Движение в пористой среде” отражает четко границы приме-

- •Раздел 1. Физические свойства жидкости, газов

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкости.

- •1.2. Понятие о жидкости

- •1.3. Плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, поверхностное натяжение жидкости

- •1.4. Вязкость, закон вязкости трения

- •1.5. Приборы для измерения плотности и вязкости

- •Тест – тренинг - контроль 1-1

- •Раздел 2. Гидростатика.

- •Методические указания

- •Глава 2. Законы гидростатики и их практическое

- •2.2. Основное уравнение гидростатики

- •2.3. Гидростатическое давление, его свойства

- •2.4. Центр давления

- •2.5. Давление жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности

- •2.7. Гидростатический парадокс

- •1.3. Давление в покоящейся жидкости

- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку

- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •1.6.1. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда

- •2.8. Эпюры гидростатического давления

- •2.9. Закон Архимеда

- •2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.

- •2.11. Простые гидравлические машины и устройства

- •2.12. Принцип действия гидравлических машин

- •Тест – тренинг - контроль 2-1

- •Раздел 3. Гидродинамика.

- •Методические указания

- •Глава 3. Динамика жидких и газовых сред

- •3.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли

- •3.5. Алгоритм решения задач по применению уравнения д.Бернулли

- •3.6. Измерение расхода и скорости жидкости

- •3.7. Расходомеры, применяемые в промышленности

- •3.8. Центробежный насос

- •3.9. Достоинства и недостатки ц.Н.

- •3.10. Насосная установка

- •Тест – тренинг - контроль 3-1

- •3.11. Гидравлические сопротивления

- •Методические указания

- •3.12. Число Рейнольдса, режим движения

- •3.13. Шероховатость стенок труб

- •3.14. График Никурадзе

- •3.15. Определение потерь напора в трубопроводах

- •3.16. Влияние различных факторов на коэффициент λ

- •3.17. Потери напора в трубах некруглого сечения

- •3.18. Местное сопротивление

- •3.20. Коэффициенты местных сопротивлений

- •3.21. Алгоритм решения задач по определению суммарных потерь напора

- •3.22. Сопротивление при обтекании тел

- •Тест – тренинг - контроль 3-2

- •Глава 4. Динамика движения жидкости в

- •Методические указания

- •4.1. Классификация трубопроводов

- •4.3. Основные задачи при расчете трубопроводов

- •7. Гидравлический расчёт сложных трубопроводов

- •4.4. Кавитация

- •4.5. Сифонные трубопроводы

- •4.7. Меры борьбы гидравлического удара

- •4.8. Полезное использование гидроудара в нгп

- •4.9. Расчет напорных нефтепроводов

- •Тест – тренинг - контроль 4 -1

- •Глава 5. Истечение жидкости из отверстий и насадок

- •Методические указания

- •5.1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении

- •8. Истечения жидкости через отверстия и насадки

- •5.2. Истечение жидкости через насадки

- •5.3. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струй

- •5.4. Давление струи на твердую преграду

- •Тест – тренинг - контроль 5-1

- •Глава 6. Газодинамика.

- •Методические указания

- •6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход

- •Тест – тренинг – контроль 6 – 1

- •Глава 7. Движение жидкости в пористой среде

- •Методические указания

- •7.1. Основные понятия и определения фильтрации

- •7.2. Основной закон фильтрации и границы его применения

- •7.3. Закон Дарси

- •7.4. Физический смысл к (коэффициента фильтрации)

- •7.5. Приток грунтовой воды к сооружениям

- •7.6. Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости

- •Тест – тренинг - контроль 7-1

- •Раздел 4. Неньютоновские жидкости

- •Методические указания

- •Глава 8. Режимы движения вязкопластичной

- •8.2. Вязкопластичные жидкости и их свойства

- •Режимы движения вязкопластичной жидкости

- •8.4 Роль бурового раствора в б.Н.Г.С. Условия выноса разбуренной породы на поверхность

- •8.5 Турбобур

- •Раздел 5. Основы термодинамики

- •Глава 9. Основные газовые законы. Теплоемкость

- •Методическое указание

- •9.1. Основные определения и законы идеальных газов.

- •Закон Гей-Люссака

- •Закон Шарля

- •Уравнение состояния идеальных газов.

- •Закон Авогадро

- •Уравнение Менделеева

- •Тест - тренинг - контроль 9-1

- •4. Изотермический

- •9.2. Газовые смеси. Теплоемкость смеси

- •9.3. Понятие газовой смеси. Парциальное давление. Основные характеристики смеси

- •9.4. Теплоемкость: виды, истинная и средняя. Теплоемкость

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 9 -2

- •9.5. Внутренняя энергия. Энтальпия. Принцип эквивалентности Методические указания

- •Энтальпия, как функция температуры

- •Тест – тренинг - контроль 9-3

- •Глава 10. Термодинамические процессы изменения состояния

- •Методическое указание

- •10.1. Классификация термодинамических процессов.

- •3. Изотермический процесс.

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Тест – тренинг - контроль 10-1

- •10.2. Второе начало (закон) термодинамики

- •Математическая запись закона

- •Энтропия

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 11. Теоретические циклы паросиловых и холодильных установок двигателей внутреннего сгорания

- •Методические указания

- •11.1 Простейшая схема п.С.У.

- •11.2. Цикл Ренкина. Пути повышения экономичности п.С.У.

- •11.3. Цикл компрессорной холодильной установки

- •11.4. Теоретические циклы д.В.С. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания

- •4.) Цикл со смешанным подводом количества тепла (Цикл Тринклер)

- •11.5. Циклы газотурбинных установок. Цикл гту

- •Тест – тренинг - контроль 11-1

- •Тест – тренинг - контроль 11-2

- •Глава 12. Термодинамические процессы компрессорных машин

- •Методические указания

- •12.1. Классификация компрессоров

- •12.2. Основные процессы работы одноступенчатого поршневого компрессора

- •12.3. Основные характеристики работы поршневого компрессора

- •12.4. Двухступенчатый компрессор

- •12.5 Достоинства и недостатки компрессоров

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 12-1

- •Глава 13. Водяной пар. Свойства водяного пара. Дросселирование газов и паров.

- •Методические указания

- •13.1. Процесс парообразования. Виды пара:

- •Тест – тренинг - контроль № 13 – 1

- •13.2. Истечение газов, дроссель – эффект.

- •Методическое указание

- •Раздел 6. Теплообмен.

- •Глава 14. Законы теплообмена.

- •14.1. Виды теплообмена. Формы передачи тепла.

- •14. 2. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки

- •14. 3. Основной закон конвективного теплообмена

- •14.4. Теплообмен излучением между твердыми телами

- •14. 5. Теплопередача через плоскую и криволинейную однослойную и многослойную стенки

- •14.6.Теплопередача при переменных температурах (расчет теплообменных аппаратов)

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 15. Топливо, продукты сгорания,

- •15.1. Топливо. Продукты сгорания.

- •15.2. Понятие о котельной установке, котельном агрегате и

- •15.3. Основные параметры работы парового котельного агрегата

- •15.4. Основные теории массопередачи

- •15. 5. Понятия о равновесии между фазами

- •15.6. Основное уравнение массопередачи

- •15.7. Основные законы термодинамики равновесных систем

- •Раздел 7. Массообмен

- •Глава 16. Основные законы равновесных систем и

- •16.1. Основные теории массопередачисистемы

- •16. 2. Абсорбция и десорбция

- •1. Сущность процесса абсорбции и десорбции

- •2. Сущность процесса экстракции

- •3. Сущность процесса адсорбции

- •2. Характеристики адсорбентов

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 16 – 1

3.13. Шероховатость стенок труб

Абсолютной шероховатостью стенок называют наличие выступов на внутренней поверхности труб.

По соотношению величин толщины ламинарной пленки δпл и абсолютной

шероховатости стенки k при турбулентном режиме движения (рис. 3.16) различают:

Рис. 3.16. К понятию о шероховатости стенок трубы.

а – гидравлическая гладкая стенка; б – гидравлическая шероховатая стенка.

а) г и д р а в л и ч е с к и г л а д к и е с т е н к и, когда δпл > k, в этом случае высту-

пы шероховатости скрыты в толще ламинарной пленки;

б) г и д р а в л и ч е с к и ш е р о х о в а т ы е с т е н к и, когда δпл < k, в этом случае

выступы шероховатости не перекрываются толщиной ламинарной пленки, что

вызывает дополнительные возмущения в потоке, влияющие на величину потери

энергии при движении жидкости

Трубы имеют шероховатость неодинаковую и неравномерную. Для характе-

ристики шероховатости труб при гидравлических расчетах пользуются понятием

э к в и в а л е н т н о й ш е р о х о в а т о с т и ∆, которая по потерям напора

эквивалентна данной шероховатости.

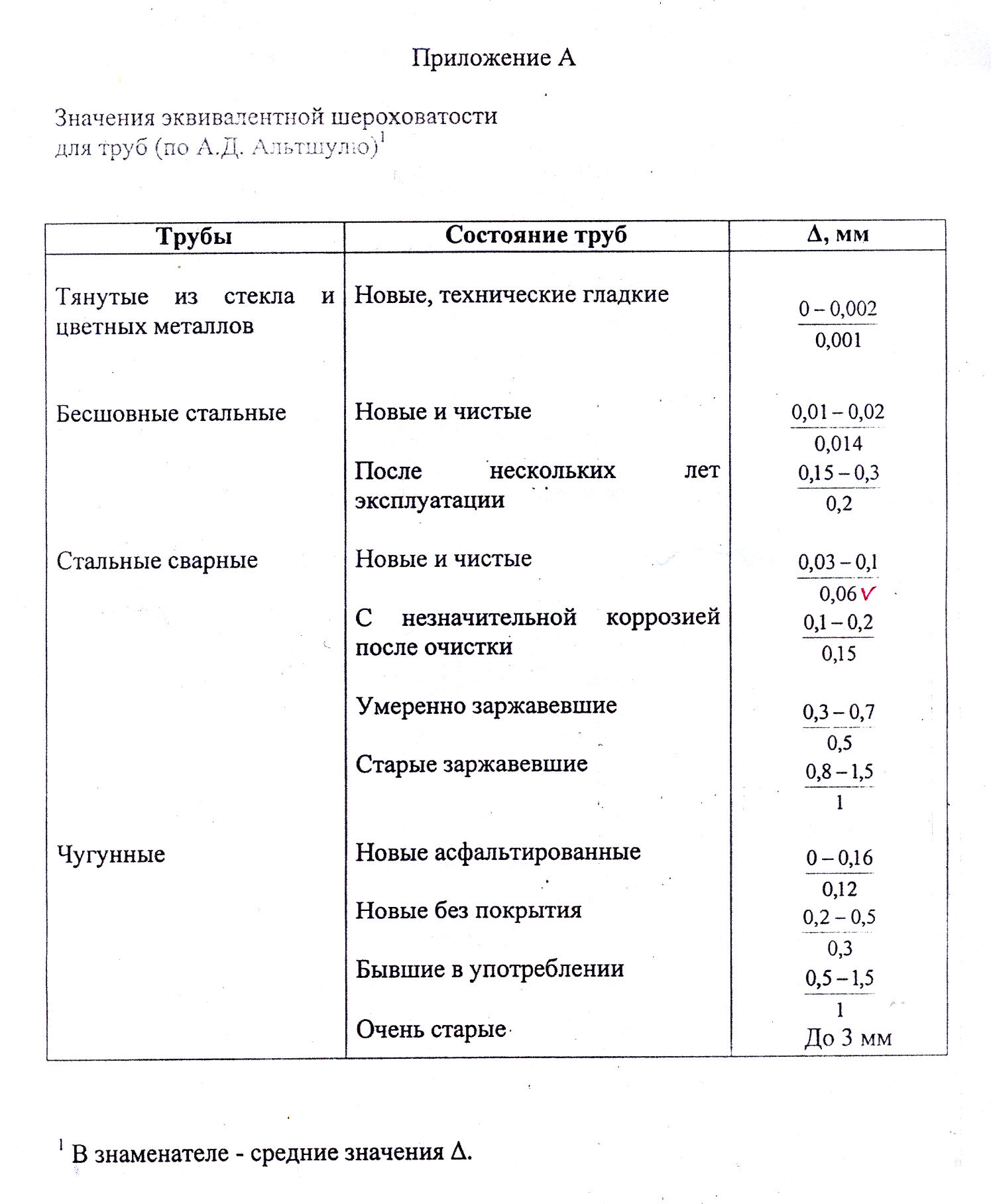

Таблица 3.2.

Значения эквивалентной шероховатости для труб (по А.Д.Альштулю)1

3.14. График Никурадзе

Опыты проводились в трубах с искусственной однородной шерохова-

тостью, которая создавалась путем наклеивания зерен песка определенного размера

на внутреннюю поверхность труб. В трубах с полученной таким образом

определенной шероховатостью при различных расходах измерялись потери напора,

а по формуле Дарси – Вейсбаха вычислялся коэффициент λ, значения которого

наносились

на график как функция Re

(рис. 3.17).

наносились

на график как функция Re

(рис. 3.17).

Рис. 3.17.

Логарифмическая система координат была выбрана потому, что числа Re изме-

няются в очень широких пределах (от нескольких десятков до сотен тысяч) и

на обычной числовой оси их расположить трудно. Кривые построены по данным

опытов с трубами, имеющими значения ε от 0, 00197 до 0, 0666. При рассмотрении

графика можно сделать следующие выводы.

В области ламинарного режима (Re < 2300, что соответствует, lg Re < 3, 36)

все опытные точки, независимо от относительной шероховатости стенок, уложи-

лись на одну прямую линию 1. Следовательно, здесь λ зависит только от Re и

не зависит от шероховатости.

При Re = 2300 ÷ 3000 (переходная область от ламинарного режима к

турбулентному) коэффициент λ быстро возрастает с увеличением Re, но

остается одинаковым при разных шероховатостях.

В области турбулентного режима (Re > 3000), что соответствует

lg Re > 3, 48) начинает сказываться влияние шероховатости стенок: чем больше

относительная шероховатость, тем больше λ для одних и тех же значений Rе.

Всю область чисел Рейнольдса на графике Никурадзе можно разде-

лить на три зоны:

Первая зона называется зоной гидравлически гладких труб (или зона

Блазиуса): Reкр < Re < 10 (d/Δ)

Здесь λ зависит только от числа Re и определяется по формуле Блазиуса:

λ

=

![]() (3.39)

(3.39)

Эта формула применима для чисел Reпр1 > Re > 2320, где Reпр1 – первое

предельное число Рейнольдса, которое может быть определено по формуле:

Re

=

![]() (3.40)

(3.40)

Вторая зона ― зона смешанного трения: 10 (d/Δ) < Re < 500 (d/Δ) . Здесь λ

зависит как от числа Re, так и от относительной шероховатости Δ. Для этой зоны

можно пользоваться формулой Альтшуля (или любой другой для данной зоны)

λ

= 0.11

![]() (3.41)

(3.41)

Эта формула применима для чисел: Reпр1< Re < Reпр2, где Reпр2 – второе пре-

дельное число Re, которое может быть определено по формуле:

Re

=

![]() (3.42)

(3.42)

Третья зона ― зона вполне шероховатых труб, когда Re > Reпр2, (т.е.

ΔRe>500). Re > 500 (d/Δ)

Здесь λ зависит только от относительной шероховатости Δ и определяется по

формуле Шифринсона

λ = 0,11/ (3.43)