- •Глава 7 – “Движение в пористой среде” отражает четко границы приме-

- •Раздел 1. Физические свойства жидкости, газов

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкости.

- •1.2. Понятие о жидкости

- •1.3. Плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, поверхностное натяжение жидкости

- •1.4. Вязкость, закон вязкости трения

- •1.5. Приборы для измерения плотности и вязкости

- •Тест – тренинг - контроль 1-1

- •Раздел 2. Гидростатика.

- •Методические указания

- •Глава 2. Законы гидростатики и их практическое

- •2.2. Основное уравнение гидростатики

- •2.3. Гидростатическое давление, его свойства

- •2.4. Центр давления

- •2.5. Давление жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности

- •2.7. Гидростатический парадокс

- •1.3. Давление в покоящейся жидкости

- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку

- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •1.6.1. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда

- •2.8. Эпюры гидростатического давления

- •2.9. Закон Архимеда

- •2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.

- •2.11. Простые гидравлические машины и устройства

- •2.12. Принцип действия гидравлических машин

- •Тест – тренинг - контроль 2-1

- •Раздел 3. Гидродинамика.

- •Методические указания

- •Глава 3. Динамика жидких и газовых сред

- •3.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли

- •3.5. Алгоритм решения задач по применению уравнения д.Бернулли

- •3.6. Измерение расхода и скорости жидкости

- •3.7. Расходомеры, применяемые в промышленности

- •3.8. Центробежный насос

- •3.9. Достоинства и недостатки ц.Н.

- •3.10. Насосная установка

- •Тест – тренинг - контроль 3-1

- •3.11. Гидравлические сопротивления

- •Методические указания

- •3.12. Число Рейнольдса, режим движения

- •3.13. Шероховатость стенок труб

- •3.14. График Никурадзе

- •3.15. Определение потерь напора в трубопроводах

- •3.16. Влияние различных факторов на коэффициент λ

- •3.17. Потери напора в трубах некруглого сечения

- •3.18. Местное сопротивление

- •3.20. Коэффициенты местных сопротивлений

- •3.21. Алгоритм решения задач по определению суммарных потерь напора

- •3.22. Сопротивление при обтекании тел

- •Тест – тренинг - контроль 3-2

- •Глава 4. Динамика движения жидкости в

- •Методические указания

- •4.1. Классификация трубопроводов

- •4.3. Основные задачи при расчете трубопроводов

- •7. Гидравлический расчёт сложных трубопроводов

- •4.4. Кавитация

- •4.5. Сифонные трубопроводы

- •4.7. Меры борьбы гидравлического удара

- •4.8. Полезное использование гидроудара в нгп

- •4.9. Расчет напорных нефтепроводов

- •Тест – тренинг - контроль 4 -1

- •Глава 5. Истечение жидкости из отверстий и насадок

- •Методические указания

- •5.1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении

- •8. Истечения жидкости через отверстия и насадки

- •5.2. Истечение жидкости через насадки

- •5.3. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струй

- •5.4. Давление струи на твердую преграду

- •Тест – тренинг - контроль 5-1

- •Глава 6. Газодинамика.

- •Методические указания

- •6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход

- •Тест – тренинг – контроль 6 – 1

- •Глава 7. Движение жидкости в пористой среде

- •Методические указания

- •7.1. Основные понятия и определения фильтрации

- •7.2. Основной закон фильтрации и границы его применения

- •7.3. Закон Дарси

- •7.4. Физический смысл к (коэффициента фильтрации)

- •7.5. Приток грунтовой воды к сооружениям

- •7.6. Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости

- •Тест – тренинг - контроль 7-1

- •Раздел 4. Неньютоновские жидкости

- •Методические указания

- •Глава 8. Режимы движения вязкопластичной

- •8.2. Вязкопластичные жидкости и их свойства

- •Режимы движения вязкопластичной жидкости

- •8.4 Роль бурового раствора в б.Н.Г.С. Условия выноса разбуренной породы на поверхность

- •8.5 Турбобур

- •Раздел 5. Основы термодинамики

- •Глава 9. Основные газовые законы. Теплоемкость

- •Методическое указание

- •9.1. Основные определения и законы идеальных газов.

- •Закон Гей-Люссака

- •Закон Шарля

- •Уравнение состояния идеальных газов.

- •Закон Авогадро

- •Уравнение Менделеева

- •Тест - тренинг - контроль 9-1

- •4. Изотермический

- •9.2. Газовые смеси. Теплоемкость смеси

- •9.3. Понятие газовой смеси. Парциальное давление. Основные характеристики смеси

- •9.4. Теплоемкость: виды, истинная и средняя. Теплоемкость

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 9 -2

- •9.5. Внутренняя энергия. Энтальпия. Принцип эквивалентности Методические указания

- •Энтальпия, как функция температуры

- •Тест – тренинг - контроль 9-3

- •Глава 10. Термодинамические процессы изменения состояния

- •Методическое указание

- •10.1. Классификация термодинамических процессов.

- •3. Изотермический процесс.

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Тест – тренинг - контроль 10-1

- •10.2. Второе начало (закон) термодинамики

- •Математическая запись закона

- •Энтропия

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 11. Теоретические циклы паросиловых и холодильных установок двигателей внутреннего сгорания

- •Методические указания

- •11.1 Простейшая схема п.С.У.

- •11.2. Цикл Ренкина. Пути повышения экономичности п.С.У.

- •11.3. Цикл компрессорной холодильной установки

- •11.4. Теоретические циклы д.В.С. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания

- •4.) Цикл со смешанным подводом количества тепла (Цикл Тринклер)

- •11.5. Циклы газотурбинных установок. Цикл гту

- •Тест – тренинг - контроль 11-1

- •Тест – тренинг - контроль 11-2

- •Глава 12. Термодинамические процессы компрессорных машин

- •Методические указания

- •12.1. Классификация компрессоров

- •12.2. Основные процессы работы одноступенчатого поршневого компрессора

- •12.3. Основные характеристики работы поршневого компрессора

- •12.4. Двухступенчатый компрессор

- •12.5 Достоинства и недостатки компрессоров

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 12-1

- •Глава 13. Водяной пар. Свойства водяного пара. Дросселирование газов и паров.

- •Методические указания

- •13.1. Процесс парообразования. Виды пара:

- •Тест – тренинг - контроль № 13 – 1

- •13.2. Истечение газов, дроссель – эффект.

- •Методическое указание

- •Раздел 6. Теплообмен.

- •Глава 14. Законы теплообмена.

- •14.1. Виды теплообмена. Формы передачи тепла.

- •14. 2. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки

- •14. 3. Основной закон конвективного теплообмена

- •14.4. Теплообмен излучением между твердыми телами

- •14. 5. Теплопередача через плоскую и криволинейную однослойную и многослойную стенки

- •14.6.Теплопередача при переменных температурах (расчет теплообменных аппаратов)

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 15. Топливо, продукты сгорания,

- •15.1. Топливо. Продукты сгорания.

- •15.2. Понятие о котельной установке, котельном агрегате и

- •15.3. Основные параметры работы парового котельного агрегата

- •15.4. Основные теории массопередачи

- •15. 5. Понятия о равновесии между фазами

- •15.6. Основное уравнение массопередачи

- •15.7. Основные законы термодинамики равновесных систем

- •Раздел 7. Массообмен

- •Глава 16. Основные законы равновесных систем и

- •16.1. Основные теории массопередачисистемы

- •16. 2. Абсорбция и десорбция

- •1. Сущность процесса абсорбции и десорбции

- •2. Сущность процесса экстракции

- •3. Сущность процесса адсорбции

- •2. Характеристики адсорбентов

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 16 – 1

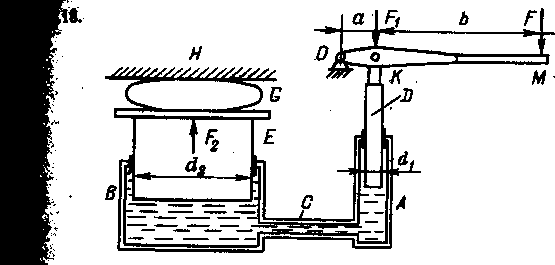

2.11. Простые гидравлические машины и устройства

Гидравлический пресс применяют для получения больших сжимающих

усилий, что необходимо, например, для деформации металлов при обработке давле-

нием (прессование, ковка, штамповка), при испытании различных металлов на проч-

ность и т.д. Принципиальная схема изображена на рис. 2.22.Он состоит из цилиндров

А

и В (малого и

А

и В (малого и

Рис. 2.22.

большого диаметров), соединенных между собой трубкой С. В малом цилиндре есть

плунжер D, соединенный с рычагом ОКМ, который имеет неподвижную шарнирную

опору в точке О. В большом цилиндре имеется поршень Е, составляющий одно целое

со столом (платформой), на котором помещается прессуемое тело G. Рычаг приводится

в действие вручную или с помощью специального двигателя. При этом плунжер D

начинает двигаться вниз и оказывать на находящуюся под ним жидкость давление,

которое передается на поршень Е и заставляет его вместе со столом подниматься вверх

до тех пор, пока тело G не войдет в соприкосновение с неподвижной плитой Н. При

дальнейшем подъеме стола начинается процесс прессования (сжатия) тела G.

Если рассматриваемое устройство служит не для прессования, а только для под-

нятия груза, т.е. представляет собой так называемый гидравлический домкрат, непод-

вижная плита Н из конструкции исключается.

Гидравлический пресс снабжается всасывающим и нагнетательным клапанами,

регулирующими работу пресса, и клапаном, предохраняющим его от разрыва при чрез-

мерном возрастании давления (на схеме клапаны не показаны).

Установим основные соотношения, определяющие работу пресса. Обозначим

усилие, действующее на конец рычага, через R, а плечи рычага ОК через а, КМ

через b. Тогда, рассматриваемая равновесие рычага, составим уравнение моментов,

относительно его центра вращения О: R (a + b) = F1·a, из которого легко найти силу F1:

F1

=

![]() , (2.29)

, (2.29)

передаваемую на плунжер D и создавшую в жидкости избыточное давление

ри = (4F1)/(πd²1). (2.30)

Это давление передается на поршень Е, в результате чего сила давления на этот

поршень, обуславливаемая силой R,

F2

= ри

·![]() = R·

= R·![]()

![]() (2.31)

(2.31)

где d1, d2 – диаметры плунжера и поршня.

(Плунжер – разновидность поршня, у которого длина значительно больше диаметра).

Из последнего выражения видно, что сила F2 может быть получена сколько угодно

большой путем выбора соответствующих размеров плунжера и плеч рычага. Действительная сила F2, передаваема на стол и осуществляющая процесс

прессования, оказывается несколько меньше силы F2, что связано с неизбежными

потерями энергии на преодоление трения в движущихся частях пресса и утечками

жидкости через различные неплотности и зазоры, что учитывается путем введения в

последнюю формулу коэффициента полезного действия пресса μ: F′2 = F2 · μ (на

практике μ = 0,75 – 0,85).

В современных гидравлических прессах можно получить весьма большие

усилия (до 700 МН и более). В этих конструкциях используют поршневой насос

высокого давления, подающий рабочую жидкость (воду или масло) в большой

цилиндр (собственно пресс), а между ними часто включают специальное устройство

гидравлический аккумулятор, выравнивающий работу насоса.

Гидравлический аккумулятор служит для аккумулирования, т.е. накапливания

энергии. Его применяют в тех случаях, когда необходимо выполнить

кратковременную работу, требующую значительных механических усилий,

например, поднять большую тяжесть, открыть и закрыть ворота шлюзов и т.п.

Наиболее широко гидравлические аккумуляторы используют при работе

гидравлических прессов в качестве устройств, накапливающих энергию жидкости

при холостом ходе пресса и отдающих ее при рабочем ходе, когда подача насосов

оказывается недостаточной.

Аккумулятор (рис. 2.23) состоит из цилиндра 5, в котором помещен плунжер 4,

присоединенный своей верхней частью к платформе 3, несущей груз большой

массы.

Рис. 2.23.

Рис. 2.23.

В аккумулятор по трубе 2 насосом нагнетается жидкость (вода или масло),

которая поднимает вверх плунжер с грузом. При достижении крайнего верхнего

положения насос автоматически отключается. При работе гидравлического пресса

жидкость в него поступает по трубе 1 под давлением ри = mg/s, где m – масса груза и

плунжера, s – площадь сечения плунжера.

Гидравлический мультипликатор (преобразователь давления) позволяет

повысить давление в жидкости. Например, гидравлические мультипликаторы,

применяемые для создания высоконапорных струй, способны создать давление в

сотни мегапаскалей. Его можно использовать и совместно с гидравлическим

прессом. В этом случае мультипликатор выполняет роль насоса, подающего в

цилиндр пресса жидкость, что увеличивает силу, создаваемую прессом.

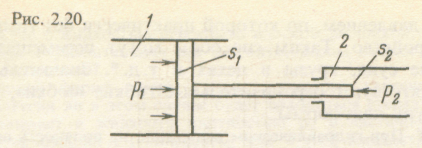

Мультипликатор

(рис. 2.24) состоит из цилиндра 1

и 2,

перемещающегося в них

Мультипликатор

(рис. 2.24) состоит из цилиндра 1

и 2,

перемещающегося в них

Рис. 2.24.

поршня площадью s1 и соединенного с поршнем плунжера площадью s2. Если в ци-

линдр 1 подавать жидкость под давлением р1, то из цилиндра 2 будет поступать

жидкость с давлением р2. Так как силы давления, действующие на поршень и

плунжер, должны быть равными (без учета сил трения), то р1s1 = р2-s2, откуда

р2 = Р1s1/s2. Подбором величин s1 и s2 можно получить необходимое увеличение

р2/р1.

Следует отметить, что гидравлический пресс и мультипликатор имеют

холостой ход, возвращающий их поршни в исходное положение, во время которого

полезная работа не совершается.

Аналогично силовой части гидравлического пресса устроены и силовые

цилиндры, применяемые для передачи усилий на рабочие органы машин. Однако в

них жидкость может поступать попеременно по обе стороны силового поршня, в

результате чего его движение может быть возвратно-поступательным. Силовые

цилиндры широко применяют в дорожных и землеройных машинах, устройствах

автоматики, в том числе в промышленных работах и манипуляторах и т.п.

Гидравлический динамометр (мессдоза) служит для определения усилий при

испытании машин, материалов и т.д. В цилиндре с жидкостью расположен поршень,

на который действует измеряемое усилие. Это усилие создает повышение давления в

жидкости, которое передается манометру. Шкала манометра градируется в единицах

измерения силы, поэтому величину действующего на поршень усилия можно

прочитать на ней сразу.

Аналогично устроены и гидравлические индикаторы веса бурового

инструмента. Устройства на воздушной подушке применяются в основном для

облегчения транспорт груза по относительно гладким поверхностям (вода, земля,

болота и т.д.) Принцип их действия основан на том, что под грузовой платформой

создается прослойка воздуха с небольшим избыточным давлением, по которой

практически без трения перемещается все устройство. Таким способом могут

перемещаться буровые, быстроходные суда, грузы в цехах и т.д.