- •Глава 7 – “Движение в пористой среде” отражает четко границы приме-

- •Раздел 1. Физические свойства жидкости, газов

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкости.

- •1.2. Понятие о жидкости

- •1.3. Плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, температурное расширение, поверхностное натяжение жидкости

- •1.4. Вязкость, закон вязкости трения

- •1.5. Приборы для измерения плотности и вязкости

- •Тест – тренинг - контроль 1-1

- •Раздел 2. Гидростатика.

- •Методические указания

- •Глава 2. Законы гидростатики и их практическое

- •2.2. Основное уравнение гидростатики

- •2.3. Гидростатическое давление, его свойства

- •2.4. Центр давления

- •2.5. Давление жидкости на плоскую стенку

- •2.6. Давление жидкости на криволинейные поверхности

- •2.7. Гидростатический парадокс

- •1.3. Давление в покоящейся жидкости

- •1.4. Сила статического давления жидкости на плоскую стенку

- •1.5. Сила статического давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда

- •1.6. Относительный покой жидкости

- •1.6.1. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда

- •2.8. Эпюры гидростатического давления

- •2.9. Закон Архимеда

- •2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.

- •2.11. Простые гидравлические машины и устройства

- •2.12. Принцип действия гидравлических машин

- •Тест – тренинг - контроль 2-1

- •Раздел 3. Гидродинамика.

- •Методические указания

- •Глава 3. Динамика жидких и газовых сред

- •3.4. Графическая иллюстрация уравнения Бернулли

- •3.5. Алгоритм решения задач по применению уравнения д.Бернулли

- •3.6. Измерение расхода и скорости жидкости

- •3.7. Расходомеры, применяемые в промышленности

- •3.8. Центробежный насос

- •3.9. Достоинства и недостатки ц.Н.

- •3.10. Насосная установка

- •Тест – тренинг - контроль 3-1

- •3.11. Гидравлические сопротивления

- •Методические указания

- •3.12. Число Рейнольдса, режим движения

- •3.13. Шероховатость стенок труб

- •3.14. График Никурадзе

- •3.15. Определение потерь напора в трубопроводах

- •3.16. Влияние различных факторов на коэффициент λ

- •3.17. Потери напора в трубах некруглого сечения

- •3.18. Местное сопротивление

- •3.20. Коэффициенты местных сопротивлений

- •3.21. Алгоритм решения задач по определению суммарных потерь напора

- •3.22. Сопротивление при обтекании тел

- •Тест – тренинг - контроль 3-2

- •Глава 4. Динамика движения жидкости в

- •Методические указания

- •4.1. Классификация трубопроводов

- •4.3. Основные задачи при расчете трубопроводов

- •7. Гидравлический расчёт сложных трубопроводов

- •4.4. Кавитация

- •4.5. Сифонные трубопроводы

- •4.7. Меры борьбы гидравлического удара

- •4.8. Полезное использование гидроудара в нгп

- •4.9. Расчет напорных нефтепроводов

- •Тест – тренинг - контроль 4 -1

- •Глава 5. Истечение жидкости из отверстий и насадок

- •Методические указания

- •5.1. Истечение жидкости из отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении

- •8. Истечения жидкости через отверстия и насадки

- •5.2. Истечение жидкости через насадки

- •5.3. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струй

- •5.4. Давление струи на твердую преграду

- •Тест – тренинг - контроль 5-1

- •Глава 6. Газодинамика.

- •Методические указания

- •6.1. Понятия: газовая динамика; закономерности течения газов (уравнение неразрывности, уравнение Бернулли); истечение газа из неограниченного объема; весовой расход

- •Тест – тренинг – контроль 6 – 1

- •Глава 7. Движение жидкости в пористой среде

- •Методические указания

- •7.1. Основные понятия и определения фильтрации

- •7.2. Основной закон фильтрации и границы его применения

- •7.3. Закон Дарси

- •7.4. Физический смысл к (коэффициента фильтрации)

- •7.5. Приток грунтовой воды к сооружениям

- •7.6. Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости

- •Тест – тренинг - контроль 7-1

- •Раздел 4. Неньютоновские жидкости

- •Методические указания

- •Глава 8. Режимы движения вязкопластичной

- •8.2. Вязкопластичные жидкости и их свойства

- •Режимы движения вязкопластичной жидкости

- •8.4 Роль бурового раствора в б.Н.Г.С. Условия выноса разбуренной породы на поверхность

- •8.5 Турбобур

- •Раздел 5. Основы термодинамики

- •Глава 9. Основные газовые законы. Теплоемкость

- •Методическое указание

- •9.1. Основные определения и законы идеальных газов.

- •Закон Гей-Люссака

- •Закон Шарля

- •Уравнение состояния идеальных газов.

- •Закон Авогадро

- •Уравнение Менделеева

- •Тест - тренинг - контроль 9-1

- •4. Изотермический

- •9.2. Газовые смеси. Теплоемкость смеси

- •9.3. Понятие газовой смеси. Парциальное давление. Основные характеристики смеси

- •9.4. Теплоемкость: виды, истинная и средняя. Теплоемкость

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 9 -2

- •9.5. Внутренняя энергия. Энтальпия. Принцип эквивалентности Методические указания

- •Энтальпия, как функция температуры

- •Тест – тренинг - контроль 9-3

- •Глава 10. Термодинамические процессы изменения состояния

- •Методическое указание

- •10.1. Классификация термодинамических процессов.

- •3. Изотермический процесс.

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Тест – тренинг - контроль 10-1

- •10.2. Второе начало (закон) термодинамики

- •Математическая запись закона

- •Энтропия

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 11. Теоретические циклы паросиловых и холодильных установок двигателей внутреннего сгорания

- •Методические указания

- •11.1 Простейшая схема п.С.У.

- •11.2. Цикл Ренкина. Пути повышения экономичности п.С.У.

- •11.3. Цикл компрессорной холодильной установки

- •11.4. Теоретические циклы д.В.С. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания

- •4.) Цикл со смешанным подводом количества тепла (Цикл Тринклер)

- •11.5. Циклы газотурбинных установок. Цикл гту

- •Тест – тренинг - контроль 11-1

- •Тест – тренинг - контроль 11-2

- •Глава 12. Термодинамические процессы компрессорных машин

- •Методические указания

- •12.1. Классификация компрессоров

- •12.2. Основные процессы работы одноступенчатого поршневого компрессора

- •12.3. Основные характеристики работы поршневого компрессора

- •12.4. Двухступенчатый компрессор

- •12.5 Достоинства и недостатки компрессоров

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 12-1

- •Глава 13. Водяной пар. Свойства водяного пара. Дросселирование газов и паров.

- •Методические указания

- •13.1. Процесс парообразования. Виды пара:

- •Тест – тренинг - контроль № 13 – 1

- •13.2. Истечение газов, дроссель – эффект.

- •Методическое указание

- •Раздел 6. Теплообмен.

- •Глава 14. Законы теплообмена.

- •14.1. Виды теплообмена. Формы передачи тепла.

- •14. 2. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки

- •14. 3. Основной закон конвективного теплообмена

- •14.4. Теплообмен излучением между твердыми телами

- •14. 5. Теплопередача через плоскую и криволинейную однослойную и многослойную стенки

- •14.6.Теплопередача при переменных температурах (расчет теплообменных аппаратов)

- •Контрольные вопросы:

- •Глава 15. Топливо, продукты сгорания,

- •15.1. Топливо. Продукты сгорания.

- •15.2. Понятие о котельной установке, котельном агрегате и

- •15.3. Основные параметры работы парового котельного агрегата

- •15.4. Основные теории массопередачи

- •15. 5. Понятия о равновесии между фазами

- •15.6. Основное уравнение массопередачи

- •15.7. Основные законы термодинамики равновесных систем

- •Раздел 7. Массообмен

- •Глава 16. Основные законы равновесных систем и

- •16.1. Основные теории массопередачисистемы

- •16. 2. Абсорбция и десорбция

- •1. Сущность процесса абсорбции и десорбции

- •2. Сущность процесса экстракции

- •3. Сущность процесса адсорбции

- •2. Характеристики адсорбентов

- •Контрольные вопросы:

- •Тест – тренинг - контроль 16 – 1

2.10. Приборы для измерения давления жидкостей и газов.

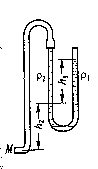

Рис. 2.8. Жидкостные манометры:

Манометр с U-образной трубкой, которая крепится на пластинке, проградуированной в миллиметрах, и заполняется жидкостью с известной плотностью ρ1 (спиртом, водой или ртутью). Для жидкости плотностью ρ2 измеряемое в точке М давление

рM=ρh1h2g.

Рис. 2.9.

В основу работы манометра с вертикальной

трубкой

положено

существенное различие площадей сечения

трубки и резервуара. В этом приборе

связь между уровнем жидкости в

проградуированной в миллиметрах трубке

и уровнем в резервуаре пренебрежительно

мала.

основу работы манометра с вертикальной

трубкой

положено

существенное различие площадей сечения

трубки и резервуара. В этом приборе

связь между уровнем жидкости в

проградуированной в миллиметрах трубке

и уровнем в резервуаре пренебрежительно

мала.

Рис. 2.10.

Для измерения разности давлений в двух точках служат дифференциальные манометры, простейшим из которых является U-образный манометр. При помощи такого манометра, обычно заполняемого ртутью, можно измерять разность давлений p1 и p2 жидкости плотностью p, которая полностью заполняет соединительные трубки:

p1-p2=hg (ρрт – ρ)

где ρрт — плотность ртути.

Д ля

измерения малых перепадов давления

воды применяют двухжидкостный

микроманометр

представляющий

собой перевернутую U-образную

трубку с маслом или керосином в верхней

части.

ля

измерения малых перепадов давления

воды применяют двухжидкостный

микроманометр

представляющий

собой перевернутую U-образную

трубку с маслом или керосином в верхней

части.

Искомый перепад

p1 - p2=hg (ρ2-ρ1)

где ρ1 и ρ2 — плотности масла (керосина) и воды соответственно.

Рис. 2.11.

Двухжидкостный

чашечный манометр предназначен для

измерения давления или разрежения

воздуха в интервале 0,01 ...0,05 МПа. В чашку

наливают ртуть, а в трубку, верхний и

нижний участки которой имеют различные

диаметры (соответственно

d1

и

d2),

—

спирт

или керосин. Давление определяется

показанием H

манометра.

Двухжидкостный

чашечный манометр предназначен для

измерения давления или разрежения

воздуха в интервале 0,01 ...0,05 МПа. В чашку

наливают ртуть, а в трубку, верхний и

нижний участки которой имеют различные

диаметры (соответственно

d1

и

d2),

—

спирт

или керосин. Давление определяется

показанием H

манометра.

Рис. 2.12

Микроманометр с наклонной трубкой рекомендуется для измерения малых давлений, так как его чувствительность

Рис. 2.13.

значительно выше, чем у U-образного манометра. Смещение мениска определяется углом наклона трубки α: h = l/sinα

Рис.

2.14.

Рис.

2.14.

Прибор жидкостного типа — пьезометр, измеряет давление в жид-

кости высотой столба той же жидкости. Пьезометр представляет собой стеклянную

трубку, открытую с одного конца, а вторым концом присоединяемую к сосуду, в

котором измеряется давление (рис. 2.14).

Пусть абсолютное давление р на поверхности жидкости в сосуде

будет больше атмосферного. Тогда жидкость в трубке пьезометра поднимется

выше уровня жидкости в сосуде на некоторую высоту hп. Так как в покоящейся

жидкости поверхностями равных давлений являются горизонтальные плоскости,

давление в точке А будет таким же, как и на том же уровне в сосуде (рА = р).

По основному уравнению гидростатики рА = ра + ρghп, но

рА – ра = ри. Следовательно,

ри = ρghп, (2.27)

Пьезометрическая высота характеризует избыточное давление на свободной поверхности. Эта высота может быть определена из формулы:

hп = ри / (ρg) (2.28)

Если пьезометрическую высоту измерять от точки В присоединения

пьезометра, то величина ри в формуле (2.27) будет соответствовать избыточному

давлению в этой точке. Уровни жидкости в пьезометрах будут одинаковы незави-

симо от места их присоединения к сосуду. Поверхность, которую можно провести

по эти уровням, называют пьезометрической поверхностью.

Микроманометр Асканиа состоит из U-образной трубки, нижняя часть которой образована гибким шлангом. Трубка заполнена водой. Одна из ветвей трубки в своей верхней части сообщается с атмосферой и может перемещаться в вертикальной плоскости для приведения в другой ветви уровня воды к первоначальному положению. Перемещение этой ветви определяет измеряемое давление.

Р ис.

2.15.

ис.

2.15.

Микроманометр Дебро представляет собой поплавок с проградуированной рейкой, помещенный в одну из двух коаксиальных трубок, наполненных водой. Считывание

результата измерения производится с помощью

микроскопа.

Рис. 2.17.

Механические манометры.

Чувствительным элементом манометра Бурдона является трубка эллиптического сечения, изогнутая в виде полумесяца. Среда, в которой измеряется давление, заполняет ее до закрепленного конца. Подвижный конец соединен рычажной передачей с показывающей стрелкой.

Рис. 2.18.

Мембранный манометр имеет небольшой резервуар с мембраной, деформирующейся под действием давления и соединенной с показывающей стрелкой.

Рис. 2.19.

Грузопоршневой манометр представляет собой эталонный прибор, для которого изготовитель составляет поправочные таблицы в зависимости от температуры и давления.

Рис. 2.20.

Электрические манометры.

Рис. 2.21. Схема емкостного датчика

У манометров с емкостными датчиками давления измерительный элемент образован детекторной мембраной 4 и двумя неподвижными электронами 2, образующими пару конденсаторов. Изменение давления приводит к дисбалансу между двумя

конденсаторами. Сигнал, пропорциональный разности их емкостей, обрабатывается электронным контуром.

В датчиках сопротивления тонкая мембрана, несущая на себе тензометрические датчики соединена в виде мостика Уитсона и находится под давлением. Дисбаланс мостика при нагрузке порождает пропорциональный ей сигнал.

Различают три типа датчиков сопротивления в зависимости от технологии их изготовления: металлические датчики, наклеенные на мембрану или расположенные в вакууме; полупроводниковые датчики на кремниевых пластинках; датчики, расположенные в виде толстых слоев.

В датчиках с дифференциальным трансформатором используется трансформатор, сердечник которого перемещается под действием элемента, деформирующегося под давлением. Возникающее при этом изменение связи между вторичными обмотками трансформатора преобразуется в соответствующий сигнал электронной цепью.