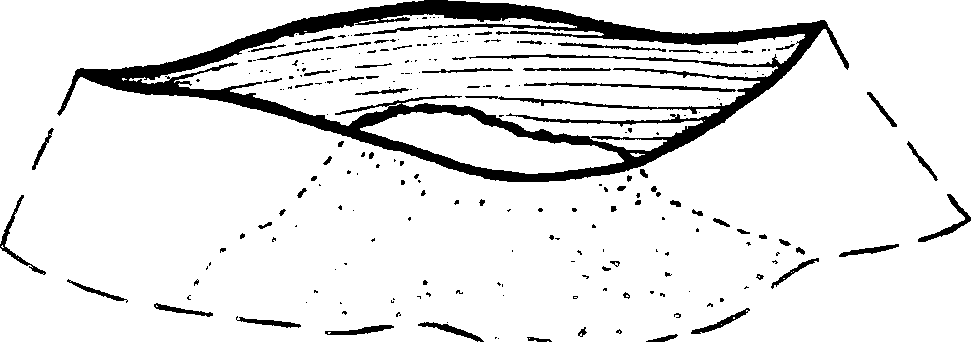

3. Рваная рана

Описание. На правой половине лба, в 165 см от уровня подошвенной поверхности стоп и в 2 см от средней линии, имеется рана неправильной веретенообразной формы, размерами 10,0х4,5 см, максимальной глубиной до 0,4 см в центре. Длинник повреждения расположен соответственно 9-3 условного циферблата часов. При сопоставлении краев рана приобретает практически прямолинейную форму, без дефекта ткани, длиной 11 см. Концы раны острые, края неровные, без осаднений. Кожа по краям раны неравномерно отслоена от подлежащих тканей на ширину до: 0,3 см - по верхнему краю; 2 см - по нижнему краю. В образовавшемся "кармане" определяется плоский темно-красный сверток крови. Волосы по краям раны и их луковицы не повреждены. Стенки раны отвесные неровные с мелкими очаговыми кровоизлияниями. Между краями раны в области её концов имеются тканевые перемычки. Дном раны является частично обнаженная поверхность чешуи лобной кости. Длина раны на уровне её дна составляет 11,4 см. Параллельно длиннику раны в её просвет выступает на 0,5 см мелко зазубренный край отломка лобной кости, на котором имеются мелкоочаговые кровоизлияния. Вокруг раны на коже и в подлежащих тканях каких-либо повреждений не выявлено.

ДИАГНОЗ

Рваная рана правой половины лба.

ВЫВОДЫ

1. Рана на правой половине лба является рваной, на что указывают её поверхностный характер, неправильная веретенообразная форма, отслойка краев, меньшая длина раны с наружи и большая - в глубине, выступание в просвет раны костного отломка, а также отсутствие каких-либо повреждений по краям, вокруг раны и в подлежащих тканях.

2. Рана образовалась в результате тупого воздействия, на что указывают её неровные края и стенки, а также неровный край костного отломка, выступающего в рану.

3. Травмирующим объектом, причинившим данную рану, явился выступающий край отломка лобной кости, что подтверждается совпадением локализации и ориентации выступающего в просвет раны края данного отломка с теми же характеристиками раны, в сочетании с рваным характером последней.

4. Данная рана носит непрямой характер, то есть образовалась вне места приложения внешней травмирующей силы, на что указывает отсутствие по краям и в области раны каких либо повреждений (ссадин, кровоподтёков, загрязнений, кровоизлияний в подлежащие ткани и др.).

5. Механизмом образования раны явилось растяжение кожи, о чём свидетельствует рваный характер раны.

6. Растяжение кожи происходило в направлении изнутри кнаружи и сверху вниз, что подтверждается преобладанием длины раны в её глубине (в области её дна), большей величиной отслойки кожи по нижнему краю и направлением тканевых перемычек между краями.

7. Рана причинена прижизненно, о чем свидетельствуют очаговые кровоизлияния по её стенкам и по краю выступающего в рану костного отломка лобной кости.

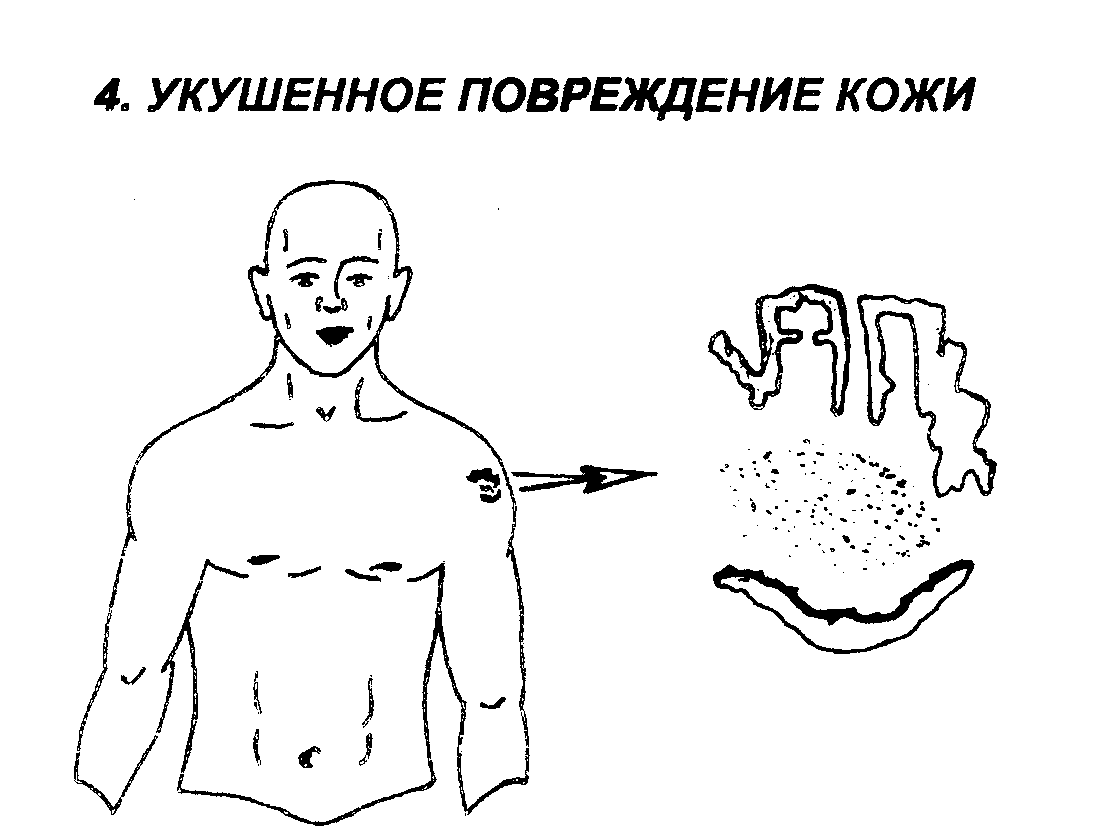

Описание. На передне-наружной поверхности верхней трети левого плеча в области плечевого сустава имеется неравномерно выраженное красно-бурое кольцевидное осаднение неправильной овальной формы размерами 4x3,5 см, состоящего из двух дугообразных фрагментов: верхнего и нижнего.

Верхний фрагмент кольца осаднения имеет размеры 3x2,2 см и радиус закругления 2,5-3 см. Он состоит из 6 полосчатых неравномерно выраженных ссадин размерами от 1,2x0,9 см до 0,4x0,3 см, частично соединяющихся друг с другом. Максимальные размеры имеют центрально расположенные ссадины, минимальные - по периферии осаднения, особенно у верхнего его конца. Длинник ссадин направлен преимущественно сверху вниз (от наружной к внутренней границе полуовала). Наружный край осаднения хорошо выражен, имеет вид ломаной линии (ступенеобразный), внутренний край - извилистый, нечёткий. Концы осаднения П-образной формы, дно плотноватое (за счет подсыхания), с неровным полосчатым рельефом (в виде валиков и борозд, идущих от наружной границы полуовала к внутренней). Осаднения имеют большую глубину (до 0,1 см) у верхнего края.

Нижний фрагмент кольца имеет размеры 2,5x1 см и радиус закругления 1,5-2 см. Его ширина составляет от 0,3 см до 0,5 см. Наружная граница осаднения относительно ровная и несколько сглаженная, внутренняя — извилистая и более отчётливая, особенно в левой его части. Здесь внутренний край осаднения имеет отвесный или несколько подрытый характер. Концы осаднения П-образной формы. Дно плотноватое, желобоватой формы, наиболее углублено у левого конца осаднения. Рельеф дна неровный, различаются 6 западающих участков, расположенных цепочкой вдоль хода ссадины, неправильной прямоугольной формы размерами от 0,5x0,4 см до 0,4x0,3 см и глубиной до 0,1-0,2 см.

Расстояние между внутренними границами верхнего и нижнего фрагментов "кольца" осаднения составляет: справа - 1,3 см; в центре - 2 см; слева - 1,5 см. Оси симметрии обоих полуколец совпадают друг с другом и соответствуют длинной оси конечности. В центральной зоне кольцевидного осаднения определяется синий кровоподтёк неправильной овальной формы размерами 2х1,3 см с нечёткими контурами.

ДИАГНОЗ

Ссадины и кровоподтёк на передне-наружной поверхности верхней трети левого плеча.

ВЫВОДЫ

1. Все повреждения на плече причинены тупыми твердыми предметами, о чём свидетельствует вид повреждений (ссадины и кровоподтёки), а также их изолированный очаговый характер.

2. Травмирующая поверхность предметов имела ограниченные размеры, на что указывают небольшие размеры повреждений, полосчатый характер ссадин и чёткие их границы.

3. Оба фрагмента кольцевидного осаднения причинены дугообразно загнутым ребром, о чём свидетельствует форма фрагментов осаднения и их небольшая ширина в сочетании с чёткими границами.

4. Длина ребра, причинившего:

а) верхнее полукольцо осаднения была около 3 см с радиусом закругления 2,5-3 см;

б) нижнее полукольцо осаднения была около 2,5 см с радиусом закругления 1,5-2 см.

Этот вывод подтверждается соответствующими размерными характеристиками осаднений.

5 о Травмирующие поверхности (рёбра) имели неровности - выступы, на что указывают неровные контуры и рельеф дна, а также полосчатый характер осаднений.

6. Число этих выступов у ребра, причинившего верхний фрагмент осаднения составляло - не менее 6, нижний - не менее 5. Об этом свидетельствует число вдавлений и полосчатых неровностей дна полуколец.

7. Неровности рёбер имели угловатую (неправильную прямоугольную) конфигурацию, о чём свидетельствует полосчатая неровность и неправильная прямоугольная форма западающих участков дна полуколец.

8. Размеры неровностей ребра, причинившего:

а) верхнюю часть кольцевидного осаднения были от 1,2x0,9 см до 0,4x0,3 см;

б) нижнюю часть кольцевидного осаднения были от 0,5x0,4 см до 0,4x0,3 см.

Этот вывод подтверждается соответствующими размерными характеристиками неровностей дна осаднений.

9. Местом приложения травмирующей силы была передне-наружная поверхность верхней трети левого плеча, что подтверждается локализацией здесь повреждений.

10. Травмирующая сила, причинившая верхний фрагмент кольцевидного осаднения, действовала в направлении сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела), на что указывают хорошо выраженный верхний (наружный) и нечёткий нижний (внутренний) края осаднения.

Травмирующая сила, причинившая нижний фрагмент кольцевидного осаднения, действовала в направлении снизу вверх, на что указывает отвесность и подрытость его верхнего (внутреннего) края.

11. Механизмом образования фрагментов кольцеобразного осаднения на плече было сочетание: трения - что подтверждается полосчатым характером ссадин; и сдавления - на что указывает сходящееся направление действия травмирующих сил и наличие в центре осаднения кровоподтёка.

12„ Полуовальные части осаднения и кровоподтёк между ними на плече могли образоваться одномоментно, в результате одного разнонаправленного (сходящегося) воздействия двух дугообразных граней, об этом свидетельствуют небольшие размеры повреждений, локализация их в одной области, совпадение осей симметрии фрагментов осаднений, сходящееся направление действия травмирующих сил, их причинивших, наличие очагового кровоподтёка в центре кольцевидного осаднения.

13. Повреждения на плече могли образоваться в результате укуса зубами человека, на это указывает дугообразная форма частей осаднения, разные их размеры и величина радиусов кривизны (соответствующие размерным характеристикам верхней и нижней челюстей), а также наличие регулярных неровностей дна ссадин (соответствующих по локализации, форме и размерам зубам человека). При этом верхняя дуга осаднения могла быть причинена зубами верхней челюсти (об этом свидетельствует её меньшая кривизна и большая ширина неровностей дна), а нижняя —зубами нижней челюсти. Большая выраженность повреждений в левой части кольцевидного осаднения свидетельствует, что укус был не симметричным (правые зубы использовались в большей степени).

14. Пострадавший не мог сам себе причинить данные повреждения на плече, так как следы от действия зубов нижней челюсти располагаются снизу, а верхней - сверху.

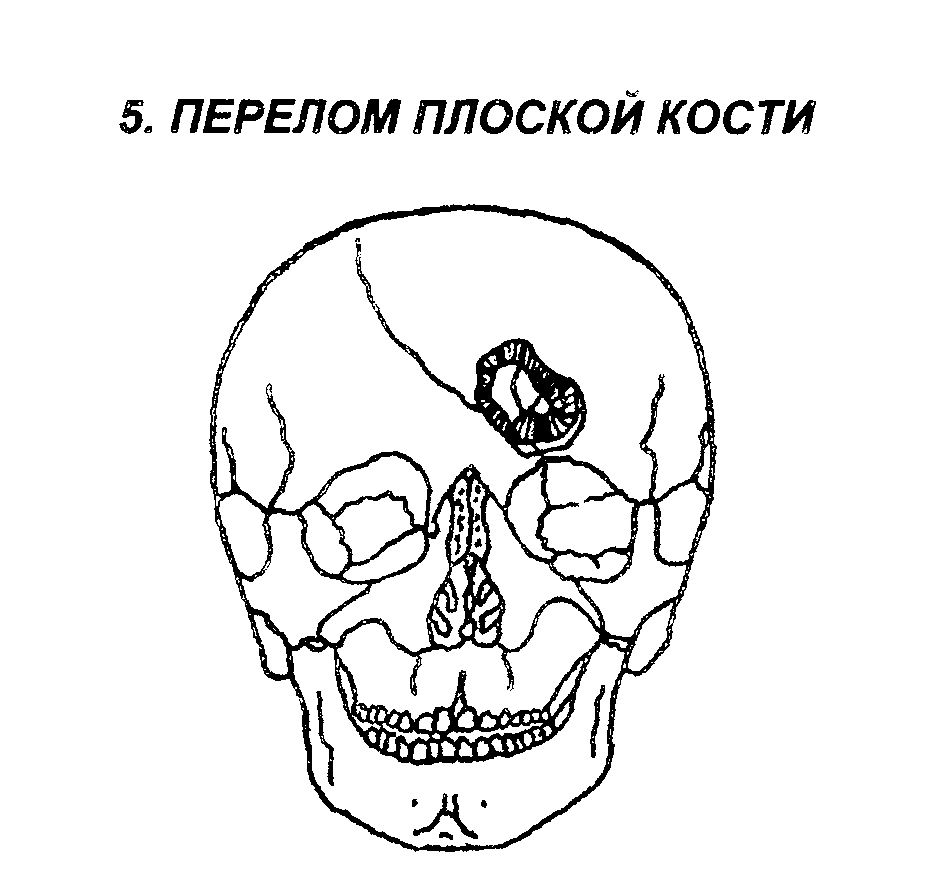

Описание. На чешуе левой половины лобной кости в 1 см от передней срединной линии участок вдавления овальной формы размерами 5x3,5 см. Длинник его ориентирован соответственно 5-11 условного циферблата часов (при условии правильного вертикального положения тела). В середине участка вдавления - костный осколок неправильной овальной формы размерами 2,5x1,0 см, расположенный на 0,6 см ниже уровня кости.

На внутренней поверхности кости, соответственно месту вдавления, определяется участок вспучивания костной ткани неправильной овальной формы размерами 4,5x3,5 см и высотой до 0,5 см.

ДИАГНОЗ

Вдавленный оскольчатый перелом лобной кости. ВЫВОДЫ

1. Это повреждение причинено тупым твердым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью, на что указывает оскольчатый вдавленный характер перелома.

2. Травмирующая поверхность тупого предмета имела овальную форму и размеры 5x3,5 см, что подтверждается формой и размерами вдавления кости в сочетании с четкими наружными границами перелома.

3. Местом приложения травмирующей силы явилась левая половина лобной кости, на что указывает локализация здесь вдавленного перелома.

4. Направление действия травмирующей силы было спереди назад и сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела), что подтверждается локализацией перелома и его вдавленным характером.

5. Видом травмирующего воздействия явился удар, о чем свидетельствуют односторонняя локализация места приложения травмирующей силы и ее центростремительное направление.

6. Повреждение причинено в результате одного удара, что подтверждается наличием одного очага вдавленного перелома лобной кости и отсутствием каких-либо других повреждений лобной кости.

7. В момент нанесения повреждения длинник травмирующей поверхности был ориентирован соответственно цифрам 5-11 условного циферблата часов (при условии правильного вертикального положения тела), что подтверждается соответствующей ориентацией перелома.

8. Признаков заживления и прижизненного образования перелома не обнаружено. Для более точного ответа на вопрос о прижизненности и давности указанного повреждения необходимо исследование окружающих мягких тканей.

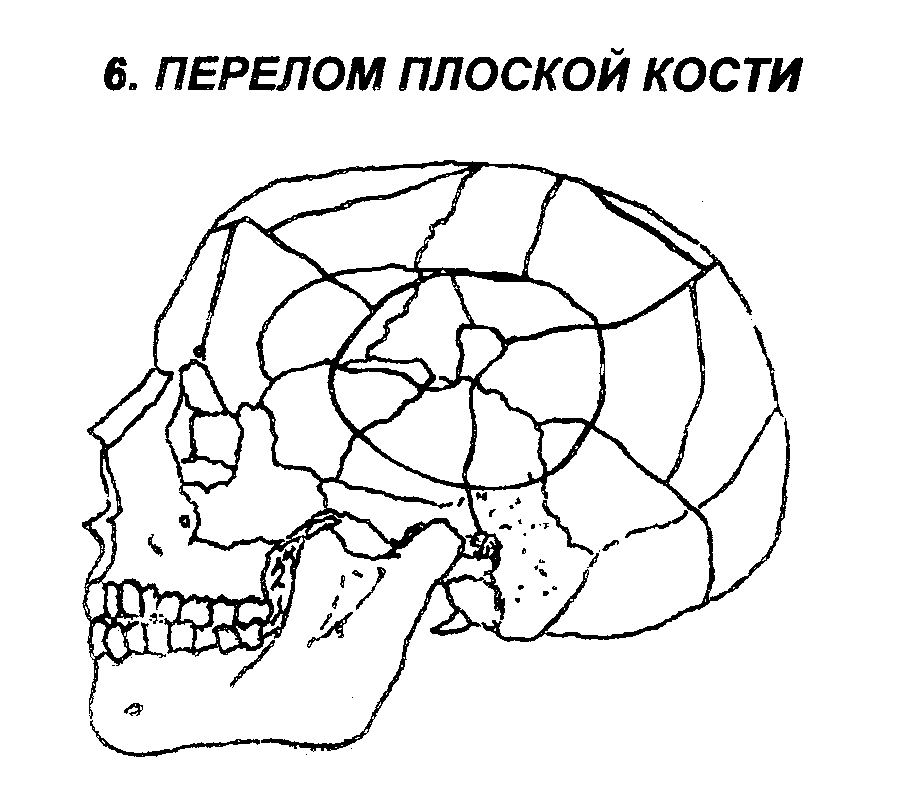

Описание. В нижнем отделе левой половины лобной и теменной костей на участке размерами 11x5 см зона перелома, состоящая из 4-х костных отломков, ограниченная дугообразной трещиной. От нее к периферии радиально отходят три линии перелома. Одна из них проходит через чешую лобной кости, вторая - через обе теменные кости и переходит на правую височную кость, а третья идет в заднем отделе левой теменной кости до сагиттального шва. Эти линии перелома штыкообразно пересекает сквозная трещина, идущая в продольном направлении от верхнего края левой глазницы по чешуе лобной кости и по левой теменной кости вблизи сагиттального шва до затылочной кости. Длина ее 25 см. Внутренняя костная пластинка по краям дугообразной линии перелома с выкрашиванием компактного вещества, внутренняя - ровная без выкрашивания кости. Края радиальных переломов ровные, без выкрашивания наружной и внутренней костных пластинок (зона растяжения).

ДИАГНОЗ

Многооскольчатый перелом костей свода черепа.

ВЫВОДЫ

1. Перелом возник от действия тупого твердого предмета, о чем свидетельствуют его оскольчатый характер и неровные края.

2. Травмирующая поверхность была широкой, неограниченной, на что указывает многооскольчатый характер перелома, большая его площадь и невдавленный характер.

3. Местом приложения травмирующей силы была левая теменно-височная область, о чем свидетельствует наличие здесь ограниченного участка мелких костных осколков с расходящимися от него радиальными трещинами.

4. Направление травмирующего воздействия было слева направо, что подтверждается локализацией места приложения силы и взаимным расположением зон сжатия и растяжения на наружной и внутренней костных пластинах.

5. Механизмом причинения перелома был удар, на что указывает его односторонняя локализация места приложения травмирующей силы и центростремительное ее направление.

6. Признаков прижизненного образования перелома не обнаружено. Для более точного ответа на вопрос о прижизненности и давности образования указанного повреждения необходимо исследование мягких тканей и головного мозга.

Описание. В верхней трети диафиза правой бедренной кости, имеется перелом. Линия перелома на передней поверхности кости проходит косо-поперечно. На боковых поверхностях трещина разветвляется на две ветви, расходящиеся под острым углом, и образующие на задней поверхности кости 4 осколка, неправильной овальной и неправильной многоугольной формы размерами от 1,5x4,5 см до 3,5x5 см. На передней поверхности кости от линии перелома вниз идет вертикальная трещина, длиной 11 см. На задне-внутренней поверхности кости от места расхождения линий перелома вверх и кзади идет прямолинейная трещина, длиной 11 см. На передней поверхности кости линия перелома прямолинейная, мелкозубчатая, с отвесными стенками, без выкрашивания компактного вещества, края перелома плотно сопоставляются друг с другом. На задней поверхности кости линия перелома неровная, крупно зазубренная, с наличием осколков и выкрашивания компактного вещества кости по краям.

ДИАГНОЗ Поперечно-оскольчатый перелом верхней трети правой бедренной кости.

ВЫВОДЫ

1. Перелом причинен тупым твердым предметом, на что указывает его оскольчатый характер, неровные, зазубренные края и выкрашивание компактного вещества кости.

2. Травмирующая поверхность этого предмета была ограниченных размеров, о чем свидетельствуют локальный .характер перелома и расположение его в области функциональной вогнутости на задней поверхности верхней трети правой бедренной кости.

3. В момент формирования перелома силы растяжения действовали по передней поверхности кости, что подтверждается наличием здесь прямолинейной мелкозубчатой линии перелома без скола и выкрашивания костной ткани. Силы сжатия действовали по задней поверхности кости, что подтверждается неровной зазубренной линией перелома с образованием осколков и выкрашиванием компактного вещества кости по краям.

4. Перелом образовался в результате изгиба кости сзади кпереди, на что указывает взаимопротивоположное расположение действия сил растяжения и сжатия.

5. В случае ударного механизма формирования перелома, местом приложения травмирующей силы была задняя поверхность кости, а направление ее действия - сзади кпереди. Более точно ответить на вопрос о механизме образования перелома можно после исследования мягких тканей бедра.

6. Признаков прижизненного образования перелома не обнаружено. Для более точного ответа на вопрос о прижизненности и давности указанного повреждения необходимо изучение окружающих мягких тканей.

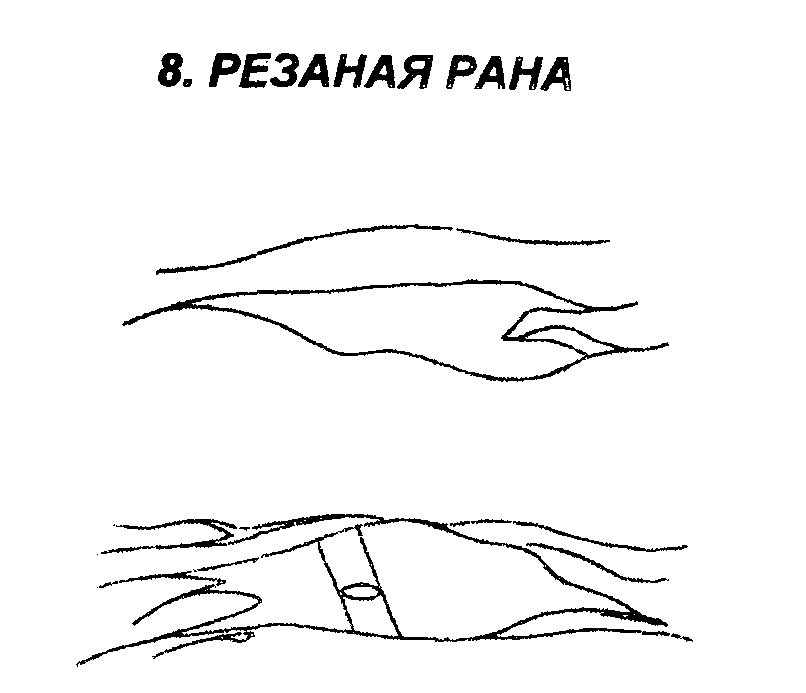

Описание. На сгибательной поверхности нижней трети правого предплечья в 5 см от лучезапястного сустава располагается рана (условно обозначена № 1) неправильной веретенообразной формы, размерами 7x1,2 см. Длинник раны ориентирован горизонтально. При сведении краев рана приобретает прямолинейную форму, длиной 7,5 см. Края раны волнистые, без осаднения и размозжения. Стенки ее относительно ровные. Концы острые. У внутреннего конца раны, параллельно ее длиннику, имеется б надрезов кожи длиной от 0,8 до 2,5 см, у наружного - 4 надреза, длиной от 0,8 до 3 см. Дно представлено рассеченными мягкими тканями и имеет наибольшую крутизну и глубину у внутреннего конца раны - до 0,8 см. В глубине раны видна вена, на наружной стенке которой имеется сквозное повреждение веретенообразной формы, размерами 0,3x0,2 см.

В 2 см книзу от раны № 1 имеется аналогичная рана, (условно обозначена № 2), размерами 6,5 х 0,8 см, при сведении краев —длиной 6,9 см. От наружного конца раны параллельно её длиннику отходят 2 надреза, длиной 0,8 см и 1 см с ровными краями, заканчивающихся острыми концами. В 0,4 см от нижнего края раны № 2, параллельно ее длиннику, имеется поверхностный прерывистый надрез длиной 8 см. Дно раны у её наружного конца имеет наибольшую крутизну и глубину до 0,5 см,

В окружающих обе раны тканях, на участке овальной формы размерами 7,5x5 см, имеются множественные сливающиеся друг с другом темно-красные кровоизлияния, неправильной овальной формы, размерами от 1x0,5 см до 2x1,5 см с неровными нечеткими контурами.

ДИАГНОЗ

Две резаные раны нижней трети правого предплечья.

ВЫВОДЫ

1. Обе раны сгибательной поверхности нижней трети правого предплечья являются резаными, о чем свидетельствуют их прямолинейная форма, наличие ровных краев и острых концов, преобладание длины ран над их шириной и глубиной.

2. Направление движения режущего предмета, причинившего верхнюю рану (№ 1), было слева направо, на что указывают наибольшая крутизна и глубина дна раны, а также большее количество дополнительных надрезов кожи у левого ее конца. Направление движения режущего предмета, причинившего нижнюю рану (№ 2), было справа налево, что подтверждается наибольшей глубиной и крутизной дна раны, а также наибольшим количеством дополнительных надрезов кожи у правого ее конца.

3. Клинок режущего предмета, причинившего данные раны, был ориентирован перпендикулярно длиннику конечности, что подтверждается горизонтальной ориентацией длинника повреждений.

4. Рана № 1 причинена в результате не менее 6 режущих движений, о чем свидетельствует максимальное количество (6) надрезов кожи у левого ее конца. Рана № 2 причинена в результате не менее 4 режущих движений, на что указывает максимальное количество (4) надрезов кожи у правого ее конца.

5, Обе раны образовались прижизненно, что подтверждается наличием кровоизлияний в подлежащих мягких тканях.

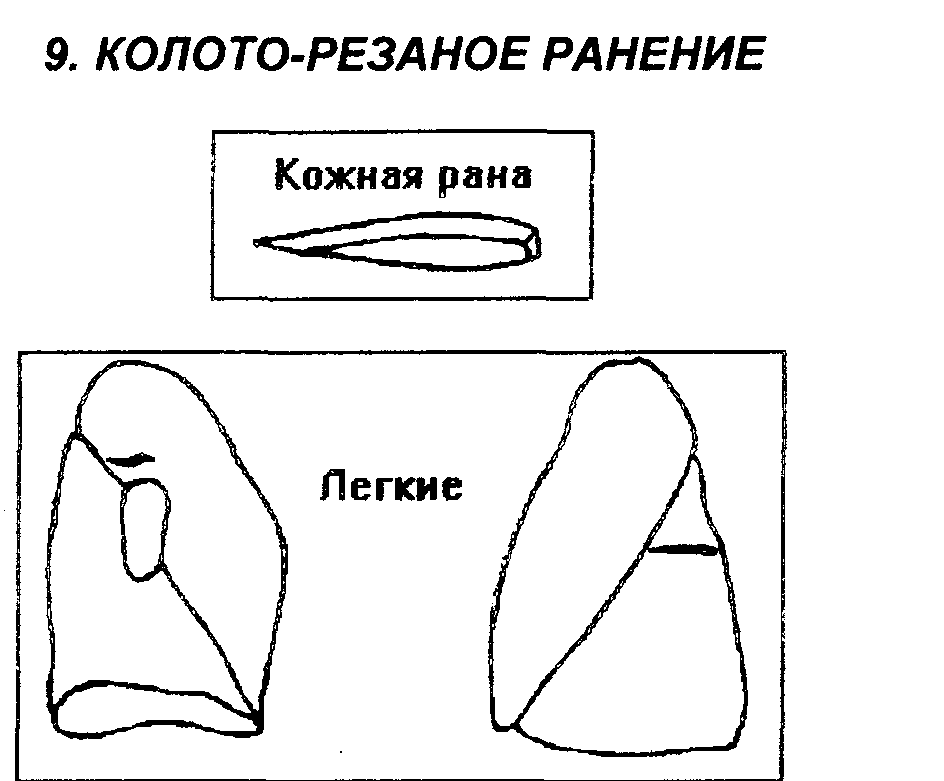

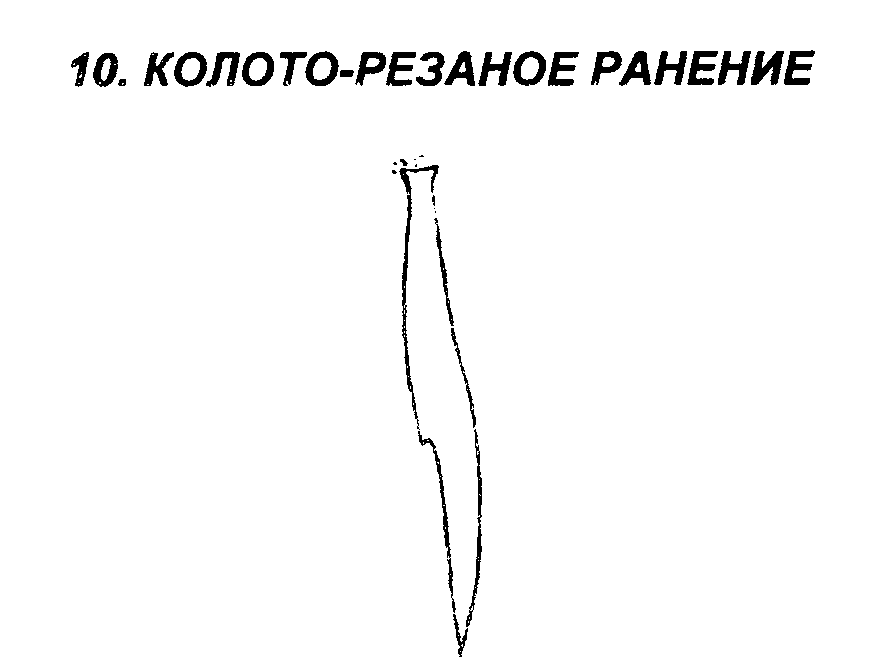

Описание. На левой половине спины в 135 см от подошвенной поверхности стоп рана неправильной веретенообразной формы размерами 2,3х0,5 см. Длинник раны ориентирован на 6 и 12 условного циферблата часов (при условии правильного вертикального положения тела). После сведения краёв рана имеет прямолинейную форму длиной 2,5 см. Края раны ровные, без осаднения и кровоподтеков. Верхний конец П-образной формы шириной 0,1 см, нижний - в виде острого угла. Кожа вокруг раны без повреждений и загрязнений.

На задней поверхности нижней доли левого лёгкого, в 2,5 см ниже верхнего ее края, горизонтально расположено повреждение щелевидной формы. При сведении краёв рана приобретает прямолинейную форму, длиной 3,5 см. Края раны ровные, концы острые. Нижняя стенка повреждения скошена, верхняя подрыта. На внутренней поверхности верхней доли лёгкого у корня, на 0,5 см выше предыдущей раны, второе повреждение щелевидной формы с ровными краями и острыми концами. Оба повреждения соединяются единым прямолинейным раневым каналом, имеющим направление сзади кпереди и снизу вверх (при условии правильного вертикального положения тела). Общая длина раневого канала (от раны на спине до повреждения верхней доли легкого) составляет 22 см. ДИАГНОЗ Колото-резаное слепое ранение левой половины груди, проникающее в левую плевральную полость, со сквозным повреждением лёгкого. ВЫВОДЫ

1. Ранение левой половины спины является колото-резаным, о чем свидетельствуют прямолинейная форма раны, ровные неосаднённые края, наличие острого и П-образного концов, преобладание глубины раны над ее шириной и длиной.

2. Длина клинка колюще-режущего предмета была не менее 22 см, что подтверждается длиной раневого канала в теле пострадавшего в сочетании с отсутствием вокруг раны следов воздействия рукоятки.

3. Клинок колюще-режущего предмета, причинившего ранение, имел один острый край (лезвие), а другой - тупой (обушок), на что указывает наличие одного острого и одного тупого (П-образного) концов раны.

4. Обушок имел прямоугольную форму и ширину около 0,1 см, что подтверждается формой и размерами П-образного конца раны.

5. Максимальная ширина погруженной части клинка была 2,5 см, о чем свидетельствует длина кожной раны.

6. В момент нанесения ранения обушок был обращен вверх, а лезвие вниз, что подтверждается взаимным расположением П-образного и острого концов раны.

7. Направление удара было сзади кпереди, и снизу вверх (при условии правильного вертикального положения тела), на что указывает направление раневого канала.

8. Ранение причинено в результате одного удара, о чем свидетельствует наличие одной раны и одного раневого канала.

9. Повреждение образовалось прижизненно, что подтверждается наличием кровоизлияний по ходу раневого канала.

Описание. На левой половине груди по среднеключичной линии в IV межреберье продольно расположена рана, неправильной веретенообразной формы, размерами 2,9x0,4 см. Верхняя часть раны прямолинейной формы длиной 2,4 см; нижняя - дугообразной формы длиной 0,6 см. Края раны ровные, гладкие. Верхний конец раны П-образный, шириной 0,1 см, нижний - острый. Рана проникает в плевральную полость с повреждением левого легкого. Общая длина раневого канала 7 см, его направление: спереди кзади и несколько сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела). ДИАГНОЗ Колото-резаное ранение левой половины груди, проникающее в левую плевральную полость с повреждением легкого. ВЫВОДЫ

1. Ранение грудной клетки является колото-резаным, о чем свидетельствуют прямолинейно-дугообразная форма раны, ровные края, наличие острого и П-образного концов, преобладание глубины раны над ее шириной и длиной.

Верхняя часть раны является основным разрезом, на что указывает его прямолинейная форма и наличие верхнего П-образного конца раны.

Нижняя часть раны является дополнительным разрезом, что подтверждается дугообразной его формой и наличием нижнего острого конца.

2. Клинок колюще-режущего предмета, причинившего ранение, имел один острый край (лезвие), а другой - тупой (обушок), на что указывает наличие одного острого и одного тупого концов раны.

3. Обушок имел прямоугольную форму и ширину около ОД см, что подтверждается формой и размерами П-образного конца раны»

4. Максимальная ширина погруженной части клинка была около 2,4 см, о чем свидетельствует длина основного разреза кожной раны.

5. Длина клинка составляла не менее 7 см, на что указывает общая длина раневого канала в сочетании с отсутствием вокруг раны следов от воздействия рукоятки.

6. В момент нанесения ранения обушок был обращен вверх, а лезвие вниз, что подтверждается взаимным расположением П-образного и острого концов раны.

7. Направление удара было спереди кзади и несколько сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела), на что указывает направление раневого канала.

8. Ранение причинено в результате одного удара, о чем свидетельствует наличие одной раны и одного раневого канала.

9. Повреждение образовалось прижизненно, что подтверждается наличием кровоизлияний по ходу раневого канала.

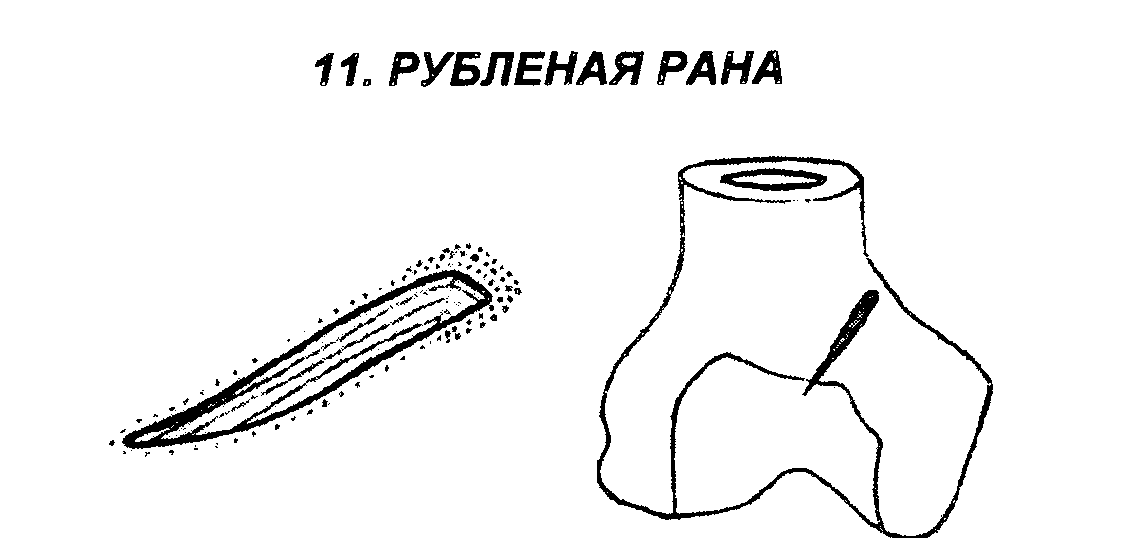

Описание, На передне-внутренней поверхности нижней трети правого бедра, в 70 см от подошвенной поверхности стоп, зияющая рана неправильной веретенообразной формы, размерами 7,5x1 см. После сведения краев рана принимает прямолинейную форму, длиной 8 см. Края раны ровные, осаднённые, кровоподтечные, стенки относительно гладкие. Один конец раны П-образной формы, шириной 0,4 см, второй - в виде острого угла. Раневой канал имеет клиновидную форму и наибольшую глубину до 2,5 см у П-образного ее конца, заканчивается в мышцах бедра. Направление раневого канала спереди назад, сверху вниз и слева на право (при условии правильного вертикального положения тела) Стенки раневого канала ровные относительно гладкие. В мышцах вокруг раневого канала кровоизлияние неправильной овальной формы, размерами 6x2,5x2 см. На передней поверхности внутреннего мыщелка правой бедренной кости повреждение клиновидной формы, размерами 4x0,4 см и глубиной до 1 см, длинник его ориентирован соответственно 1-7 условного циферблата часов (при условии правильного вертикального положения кости). Верхний конец повреждения П-образный, шириной 0,2 см, нижний - острый. Края повреждения ровные, стенки гладкие. ДИАГНОЗ Рубленая рана правого бедра с надрубом внутреннего мыщелка бедренной кости. ВЫВОДЫ

1. Повреждение является рубленным, об этом свидетельствуют веретенообразная форма раны, ее ровные осаднённые края и относительно гладкие стенки, преобладание длины и глубины раны над шириной, а также наличие в конце раневого канала поверхностного клиновидного повреждения (надруба) бедренной кости.

2. Длина лезвия рубящего предмета была не менее 8 см, что подтверждается максимальной длиной раны.

3. Рубящий предмет имел носок (или пятку) П-образной формы, шириной 0,4 см, о чем свидетельствуют форма и ширина П-образного конца раны и повреждения кости.

4. Местом приложения травмирующей силы была передне-внутренняя поверхность нижней трети правого бедра, что подтверждается наличием повреждения в этой области.

5. Направление травмирующего воздействия было спереди назад, сверху вниз и слева направо (при условии правильного вертикального положения конечности), на что указывает направление раневого канала.

6. Ранение причинено в результате одного удара, о чем свидетельствует наличие одной раны, одного раневого канала и одного надруба кости.

7. В момент причинения ранения плоскость клинка рубящего предмета была ориентирована соответственно 1-7 условного циферблата часов, при этом пятка (или носок) была обращена вверх и влево, а лезвие — вниз и вправо, что подтверждается взаимным расположением П-образного и острого концов повреждения.

8. Ранение причинено прижизненно, о чем свидетельствуют осадненность краев раны, наличие кровоизлияний вокруг раневого канала.

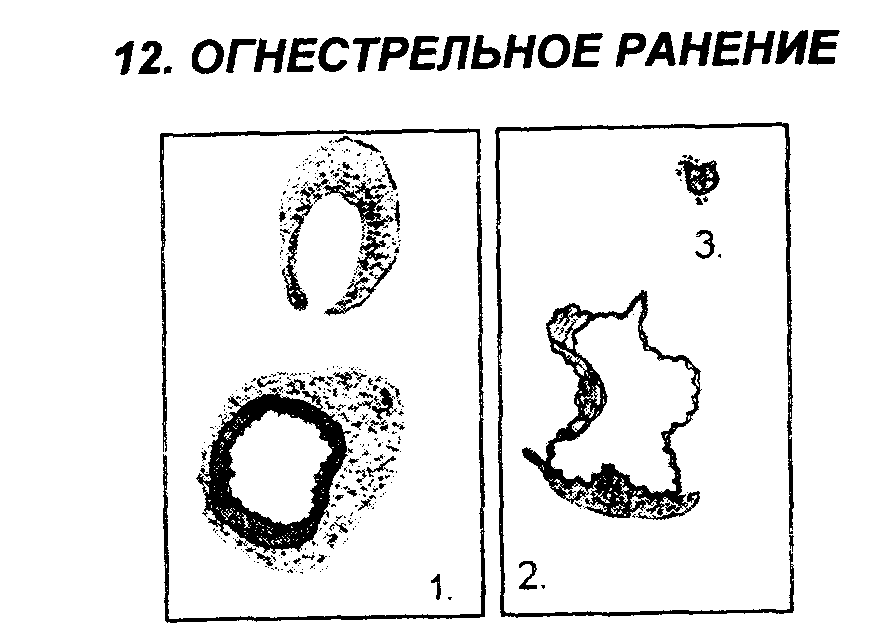

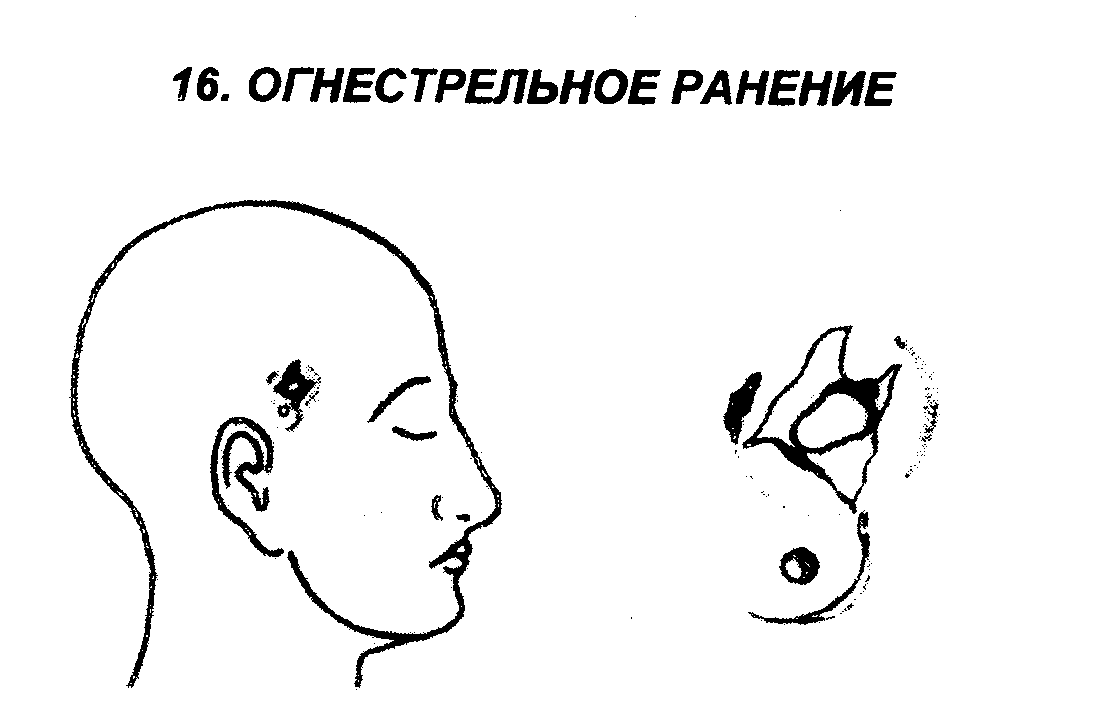

Описание. На передней поверхности левой половины груди рана неправильной круглой формы диаметром 2,2 см с расположенным в центре круглым дефектом диаметром 1,8 см (условно обозначена № 1). Края раны неровные, фестончатые, с пояском осаднения в форме неравномерно выраженного кольца шириной 0,2 - 0,7 см, более широкого и более интенсивного слева. Наружные контуры пояска осаднения неровные, нечеткие, его размеры 2,2x2,1 см. По краям раны наложения копоти черного цвета в форме неравномерно выраженного кольца шириной 0,2 - 1,0 см и общими размерами 2,3x2,2 см, более интенсивного слева. Наружная граница отложения копоти неровная, нечеткая. В 1,5 см выше раны имеется повреждение эпидермиса, в форме дуги, открытой вниз, размерами -2,3x1,6 см, и шириной 0,2-0,8 см.

На левой половине спины имеются две раны, условно обозначенные №№ 2 и 3. Рана № 2 неправильной звёздчатой формы с 5-ю лучами, общими размерами 2,5x2 см. В центре раны дефект ткани неправильной овальной формы размерами 1,9x1,5 см. Края раны неровные, мелкофестончатые. По нижнему краю неравномерно выраженное осаднение буро-коричневого Цвета, дугообразной формы размерами 2x0,2 см с неровными нечеткими контурами. В 2 см от верхнего края этой раны расположена рана N° 3 неправильной звёздчатой формы размерами 0,6х0,5 см. При сведении краёв дефекта ткани не определяется. Края раны неровные с незначительным осаднением. Описанные раны соединяются в один общий прямолинейный раневой канал, проходящий в направлении спереди назад (при условии правильного вертикального положения тела). ДИАГНОЗ Огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение левой половины груди. ВЫВОДЫ

1. Данное ранение является огнестрельным, что подтверждается его сквозным характером, наличием раны с дефектом ткани, отложением копоти по краям и отпечатком дульного конца оружия.

2. Рана на передней поверхности левой половины груди (№ 1) являются входным отверстием, на что указывает наличие центрального дефекта, пояска осаднения, отложения копоти по краям, а также наличие отпечатка дульного конца оружия.

Рана № 2 на спине является выходным огнестрельным отверстием, о чем свидетельствует её звёздчатая форма, незначительное осаднение, имеющееся лишь на одном крае, и отсутствие отложенной копоти.

Рана № 3 является дополнительным выходным отверстием, на что указывают её звёздчатая форма, отсутствие дефекта ткани и близкое расположение к основному выходному отверстию (ране № 2).

Раневой канал имеет направление спереди назад (при условии правильного вертикального положения тела), о чем свидетельствует взаимное расположение входной и выходных ран.

3. Ранение причинено выстрелом из оружия имеющего большую или среднюю мощность, на что указывает выраженное механическое действие пороховых газов в области входной раны и пробивное действие пули в области раны № 2.

4. Дульный конец оружия, отпечатавшийся на колее, имел специфическую особенность строения (намушник в виде кольца), характерный, например, для карабина СКС.

5. Выстрел произведен с близкой дистанции, с расстояния в упор, что подтверждается наличием отпечатка дульного конца оружия, большого дефекта кожи у входной раны и отложением копоти в виде узкого кольца по краям раны.

6. Ранение причинено в результате одного выстрела, о чем свидетельствует наличие одной входной раны и одного раневого канала.

7. Это ранение причинено в результате выстрела из длинноствольного оружия, которым могли быть карабин обр. 1938 г., винтовка обр. 1891/30 г.г. или карабин СКС.

8. Данное повреждение образовалось посмертно, на что указывает отсутствие кровоизлияний и признаков отека в окружающих мягких тканях и по ходу раневого канала.

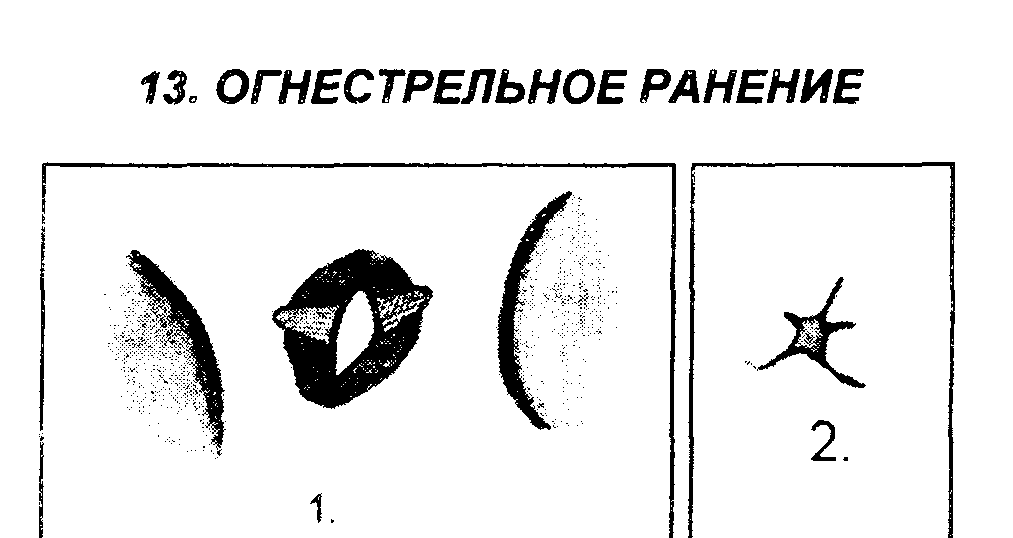

Описание. На тыльной поверхности правой стопы в проекции 3-го межплюсневого промежутка, в 4 см от наружного края стопы и в 8 см от конца 3-го пальца, рана в виде дефекта овальной формы, размерами 0,6x0,3 см. Края дефекта относительно ровные, имеют четкий поясок осаднения шириной 0,2-0,3 см и наружными размерами 1,0x0,8 см. От верхнего правого и левого краев раны отходят два радиальных разрыва эпидермиса длиной по 0,5 см. Дефект ткани в глубине раны расширяется, образуя в подлежащих тканях полость размерами 1,0х0,8х0,6 см. По краям дефекта и вокруг него кожа покрыта серо-черным налетом, в форме кольца с четкой наружной границей, шириной 0,3-0,4 см и диаметром 1,2 см. Справа и слева на расстоянии 1,2 см от краев раны имеется по одному дополнительному участку загрязнения темно-серого цвета овальной формы размерами: 3x1,2 см - справа и 3x1,5 см - слева. Внутренние контуры этих участков отложения копоти дугообразные, чёткие, наружные - расплывчатые.

На подошвенной поверхности стопы в 6 см от наружного края и в 8 см от уровня конца 3-го пальца рана неправильной звездчатой формы с 5-ю лучами, общими размерами 1x1 см. Длина лучей от 0,2 до 0,6 см. В центре раны дефект ткани круглой формы, диаметром 0,2 см. Края раны относительно ровные, без осаднения и загрязнения. Окружающие кожные покровы не изменены.

Обе раны соединяются одним прямолинейным раневым каналом длиной 4 см, проходящим в направлении сверху вниз и несколько справа налево (при условии правильного вертикального положения тела. ДИАГНОЗ Огнестрельное сквозное пулевое ранение правой стопы. ВЫВОДЫ

1. Ранение стопы является огнестрельным, что подтверждается его сквозным характером, наличием центрального дефекта ткани и отложения копоти по краям одной из ран.

2. Входной является рана, расположенная на тыльной поверхности стопы, на что указывает овальная форма дефекта ткани, наличие пояска осаднения и отложений копоти по краям и вокруг раны.

Выходной является рана, расположенная на подошвенной поверхности стопы, о чем свидетельствует ее звездчатая форма, отсутствие осаднения и отложений копоти по краям.

Раневой канал имел направление сверху вниз и несколько справа налево, на что указывает взаимное расположение входной и выходной ран.

3. Дульный конец оружия имел дополнительное устройство с окном по ходу полета пули (круглой формы, диаметром 1,2 см, на что указывает наличие, форма и размеры отложения копоти вокруг входной огнестрельной раны), а также двумя боковыми окнами (о чём свидетельствует наличие участков отложения копоти по сторонам от раны).

4. Оружие, из которого причинено данное ранение было средней мощности, что подтверждается отсутствием признаков выраженного механического действия пороховых газов (с учетом наличия у оружия дульного тормоза-компенсатора).

5. Выстрел произведен с расстояния "в упор" непосредственно к коже, на что указывают характер дефекта в коже входного отверстия, расширяющегося в подлежащих тканях, наличие разрывов эпидермиса по краям от действия пороховых газов, наличие узкого кольца копоти вокруг входного отверстия и двух четких дополнительных участков закопчения рядом с ним.

7. Ранение стопы причинено выстрелом из средне-ствольного оружия, таким оружием мог быть, например, пистолет-пулемет образца 1943 года (ППС).

8. Признаков, указывающих на прижизненное образование данного ранения не выявлено.

Описание. На тыле левой стопы в 2,5 см от ее внутреннего края и в 7 см от конца 1-го пальца рана неправильной круглой формы; в центре ее дефект круглой формы диаметром 1 см. Края дефекта мелко зазубренные, с двумя радиальными разрывами кожи длиной по 0,6 см, ориентированными, соответственно, цифрам 6 и 12 условного циферблата часов. Вокруг дефекта поясок осаднения в виде кольца шириной 0,2-0,5 см и диаметром 2,1 см. По краям раны и в начальной части раневого канала диффузный неравномерно выраженный налет серого цвета. Окружающая кожа не изменена.

На подошвенной поверхности левой стопы в 3 см от внутреннего края и 9 см от конца 1-го пальца рана дугообразной формы, открытой кнутри, размерами 6,5x0,5 см. При сведении краев дефекта ткани не определяется. В 1,5 см от переднего края раны два разрыва, длиной 1 см и 4 см, ориентированных соответственно цифрам 3 и 9 условного циферблата часов. Края раны неровные, вывернутые наружу, без осаднения и загрязнения. Из раны выстоят мягкие ткани. Окружающая кожа не изменена. Описанные раны соединяются общим прямолинейным раневым каналом, проходящим в направлении сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела). ДИАГНОЗ Огнестрельное сквозное ранение левой стопы.

выводы

1. Ранение левой стопы является огнестрельным, что подтверждается его сквозным характером, наличием дефекта раны у одной из ран, осаднения по краям, отложений копоти и порошинок вокруг.

2. Рана, расположенная на тыле стопы является входной, на что указывает ее круглая форма, наличие дефекта ткани, отложений копоти по краям раны и в начальной части раневого канала.

Рана на подошвенной поверхности стопы является выходной, что подтверждается дугообразной ее формой, отсутствием дефекта ткани, осаднения и отложений копоти.

Раневой канал имеет направление сверху вниз (при условии правильного вертикального положения тела), на что указывает взаимное расположение входной и выходной ран.

3. Высказаться о диаметре ранящего снаряда и о калибре оружия не представляется возможным в связи с наличием дополнительных разрывов по краям входной раны, указывающих на выраженное механическое действие пороховых газов.

4. Оружие, из которого причинено данное ранение было средней мощности, о чем свидетельствует выраженное механическое действие пороховых газов.

5. Выстрел произведен с расстояния плотного упора, что подтверждается разрывами кожи в области входной и выходной огнестрельных ран, большим диаметром дефекта у входного отверстия и отложением копоти в раневом канале и по краям раны.

6. Отсутствие копоти на коже вокруг входной раны, относительно небольшие разрывы краев ее свидетельствуют, что в момент выстрела между тыльной поверхностью стопы и дульным концом оружия располагалась преграда (прокладка).

7. Признаков, указывающих на прижизненность образования данного ранения, не выявлено.

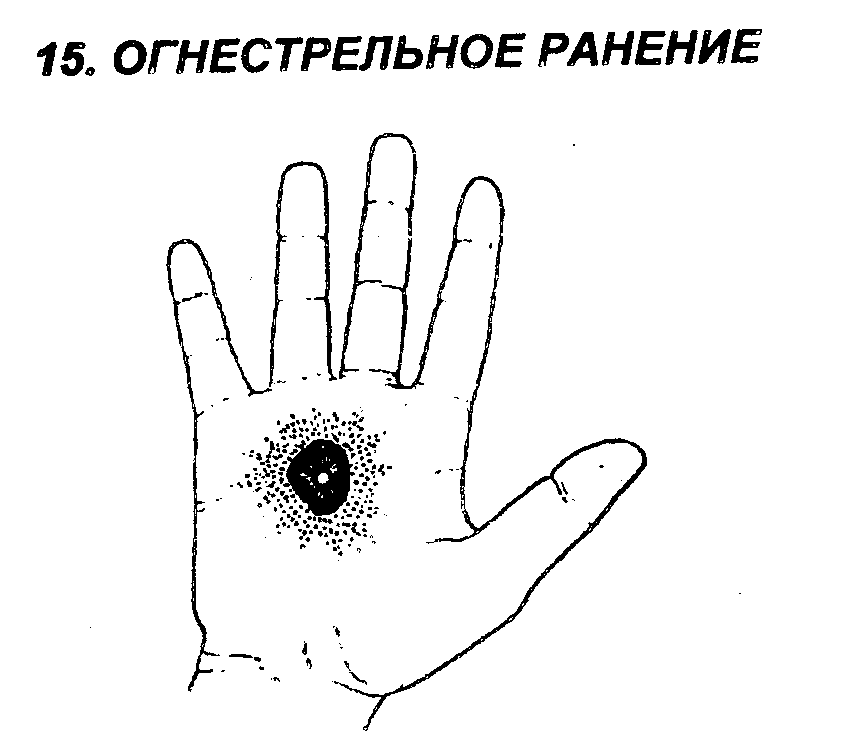

Описание. В средней части ладони правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 11 см от конца 3-го пальца и в 3,5 см от локтевого края кисти имеется рана, неправильной овальной формы, размерами 1,2x1,5 см. В центре ее - дефект эпидермиса неправильной овальной формы, размерами 0,8x1 см. Эпидермис по краям отслоен на ширину 0,2 - 0,6 см. Края раны неровные, с мелкими радиальными разрывами. Имеется дефект кожи круглой формы, диаметром 0,5 см. Края, стенки и кожа вокруг покрыты неравномерно выраженным темным налетом на участке неправильной круглой формы, диаметром 6 см. В центре налет имеет темно-серый цвет, по периферии светло-серый. В пределах описываемой зоны окопчения видны многочисленные (более 20) ссадины, круглой формы, диаметром 0,1 см, наиболее плотно они располагаются в непосредственной близости к ране.

На тыльной поверхности правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 10,5 см от конца 3-го пальца и в 4 см от локтевого края кисти - рана неправильной веретенообразной формы, размерами 0,5x0,3 см, без дефекта ткани. При сведении краев рана принимает прямолинейную форму, длиной 0,8 см. Края раны относительно ровные, без осаднения и загрязнения. Вокруг раны красновато-бурый кровоподтек неправильной овальной формы, размерами 3,5x2,5 см. Описанные раны соединяются одним прямолинейным раневым каналом, проходящим в направлении спереди кзади (при условии правильного вертикального положения тела с опущенными вдоль туловища руками ладонями вперед). ДИАГНОЗ Огнестрельное пулевое сквозное ранение правой кисти.

ВЫВОДЫ

1. Ранение правой кисти является огнестрельным, что подтверждается сквозным его характером, наличием дефекта ткани и осаднения краев, отложением копоти и порошинок вокруг одной из ран.

2. Рана на ладонной поверхности является входной, на что указывает ее круглая форма, наличие дефекта, радиальных разрывов в сочетании с отложением копоти и порошинок вокруг раны.

Рана на тыльной поверхности является выходной, о чем свидетельствует ее овальная форма, отсутствие дефекта ткани, осаднения краев и отложения копоти.

Раневой канал имеет направление спереди кзади (при условии правильного вертикального положения тела с опущенными вдоль туловища руками ладонями вперед), что подтверждается взаимным расположением входной и выходной огнестрельных ран.

3. Данное ранение является пулевым, о чем свидетельствует сквозной его характер, наличие дефекта круглой формы и небольшие размеры входного и выходного отверстий.

4. Высказаться о диаметре поперечного сечения ранящего снаряда и о калибре оружия не представляется возможным, в связи с утратой лоскутов эпидермиса по краям раны в результате механического действия пороховых газов.

5. Оружие, из которого причинено данное ранение, было малой мощности, что подтверждается слабой выраженностью механического действия пороховых газов и отсутствием пробивного действия пули в области выходного отверстия.

6. Ранение причинено в результате одного выстрела, о чем свидетельствует наличие одной входной раны, одной выходной и одного раневого канала.

7. Выстрел произведен с близкой дистанции, в пределах зоны механического действия пороховых газов, на что указывают наличие разрывов кожи, отслойки и дефекта эпидермиса, отложения копоти и порошинок вокруг входного отверстия. Более точно расстояние выстрела может быть установлено только после экспериментального отстрела оружия, из которого причинено ранение.

8. В момент выстрела между оружием и телом преграда отсутствовала, на что указывает наличие отложений копоти и порошинок вокруг входной раны.

9. Данное ранение образовалось прижизненно, о чем свидетельствует наличие кровоизлияния вокруг выходного отверстия.

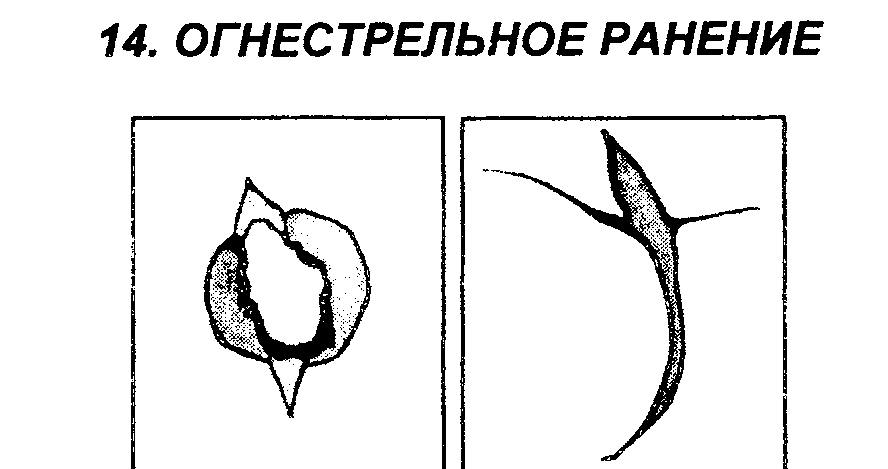

Описание. В правой височной области рана неправильной звездчатой формы с 4-мя лучами, общими размерами 1,8x1,2 см. Длина лучей от 0,3 до 0,7 см. В центре раны дефект овальной формы размерами 0,8x0,4 см. Края дефекта неровные. По его краям темно-серый налет в виде пояска шириной 0,3-0,5 см и общими размерами 1,5x1,2 см. Наружный контур пояска неровный, нечеткий. Вокруг раны темно-синий кровоподтек овальной формы размерами 2,5x2 см.

В 0,7 см ниже края описанного дефекта овальная ссадина буро-красного цвета, размерами 0,5x0,4 см, с ровными четкими краями. На расстоянии 0,3-0,4 см спереди и снизу ее огибает другая ссадина дугообразной формы шириной 0,2 см, длиной 1,5 см, выпуклостью обращенная вниз.

Соответственно повреждению на коже, в чешуе правой височной кости - дырчатый перелом, круглой формы, диаметром 0,6 см. Края перелома: со стороны наружной костной пластинки ровные; со стороны внутренней - со сплошным сколом компактного вещества на ширину 0,2 см. Таким образом, это отверстие имеет форму усеченного конуса, основание которого обращено внутрь. По краям дефекта, на участке 1,5x1,0 см, надкостница отслоена, определяется неравномерно выраженное отложение темно-серой копоти в форме пояска, шириной 0,3-0,5 см и общими размерами 2x1,5 см.

В твердой мозговой оболочке дефект неправильной круглой формы, диаметром до 0,8 см. Края его неровные. С наружной поверхности, по краям и вокруг повреждения, отложения копоти темно-серого цвета, овальной формы, размерами 1,2x1,5 см.

ДИАГНОЗ

Огнестрельное пулевое ранение головы, проникающее в полость черепа.

ВЫВОДЫ

1. Данное повреждение является огнестрельным пулевым ранением, что подтверждается круглой формой раны, наличием дефекта в центре, отложения копоти вокруг раны и в раневом канале, отпечатка конца оружия и дырчатым переломом височной кости.

2. Рана правой височной области является входным отверстием, на что указывают наличие дефекта в центре, копоти выстрела на коже вокруг раны и в раневом канале, отпечатка дульного конца оружия.

Повреждение чешуи правой височной кости является входным отверстием, о чем свидетельствует наличие дефекта круглой формы с ровными гладкими краями, скола внутренней костной пластинки и отложения копоти по краям.

Раневой канал имеет направление справа налево, что подтверждается взаимным расположением входной и выходной ран.

3. Пуля, причинившая данное ранение, имела диаметр около 0,6 см, на что указывают размеры входного огнестрельного отверстия на чешуе правой височной кости.

4. Высказаться о металле из которого изготовлена поверхность пули возможно только после исследования повреждений методом цветных отпечатков. 5. Ранение причинено выстрелом из оружия малой мощности, что подтверждается слабой выраженностью механического действия пороховых газов.

6. Выстрел произведен в упор к коже виска, на что указывают наличие отпечатка дульного конца оружия и отложение копоти по ходу раневого канала.

7. Ранение причинено в результате одного выстрела, о чем свидетельствует наличие одной входной раны и одного раневого канала.

8. Это ранение могло быть причинено, например, выстрелом из 6,35 мм пистолета ТК, что подтверждается указанными выше свойствами примененного оружия и характерной конфигурацией отпечатка дульного конца оружия.

9. Указанное ранение возникло прижизненно, о чем свидетельствует наличие кровоизлияний в мягкие ткани по ходу раневого канала.

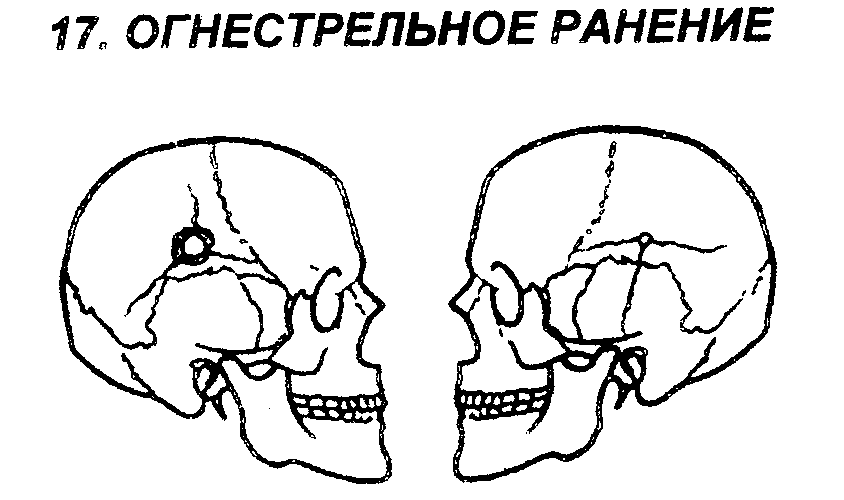

Описание. В нижнем отделе левой теменной кости, в 3,5 см позади венечного шва и в 9 см ниже сагиттального шва, сквозное отверстие круглой формы, диаметром 1,0 см. Края отверстия со стороны: наружной костной пластинки ровные, заостренные, без скола и выкрашивания компактного вещества; внутренней -со сплошным циркулярным сколом кости шириной 0,2 см и общими размерами 1,5x1,5 см. Таким образом, повреждение имеет форму конуса, основанием обращенным в полость черепа. От переднего края отверстия отходит сквозная радиальная трещина, длиной 3,5 см, оканчивающаяся у венечного шва. От заднего края отходит вторая сквозная радиальная трещина длиной 11 см, проходящая в нижнем отделе теменной кости и заканчивающаяся у соединения сагиттального и лямбдовидного швов.

В нижнем отделе правой теменной кости в 2,5 см кзади от венечного шва и в 6,5 см книзу от сагиттального шва сквозное отверстие неправильной многоугольной формы, размерами 1,4x1,3 см. Края отверстия со стороны: внутренней костной пластинки неровные, зазубренные, без скола и выкрашивания компактного вещества; с наружной - со сплошным циркулярным сколом шириной 0,2-0,6 см и общими размерами 2,5x2,0 см. Таким образом, второе повреждение имеет форму конуса, основанием обращенным кнаружи. От краев этого повреждения отходят три радиальные сквозные трещины: одна длиной 2,5 см, доходит до венечного шва и затем идет книзу по этому шву; вторая - длиной 3,5 см, идет кверху по правой теменной кости; третья длиной 3,5 см, идет кзади.

Оба описанных отверстия расположены на одной прямой линии, идущей (при условии правильного вертикального расположения головы) слева направо, несколько сзади кпереди и несколько снизу вверх. ДИАГНОЗ Огнестрельное пулевое сквозное повреждение свода черепа. ВЫВОДЫ 1. Повреждения на черепе являются огнестрельными, что подтверждается сквозным характером ранения, наличием дырчатых переломов, конусовидной формой дефектов и небольшими их размерами, сплошным циркулярным сколом компактного вещества кости по краям и наличием радиальных трещин.

2. Дырчатый перелом в левой теменной кости является входным отверстием, на что указывает его круглая форма, ровные края и циркулярный скол внутренней костной пластинки.

Дырчатый перелом правой теменной кости является выходным отверстием, о чем свидетельствует его неправильная многоугольная форма, большие размеры, неровные зазубренные края и скол на наружной костной пластинке.

Пулевой канал имеет направление: слева направо, несколько снизу вверх и сзади кпереди (при условии правильного вертикального положения головы), на что указывает взаимное расположение входного и выходного отверстий.

3. Пуля, причинившая указанное повреждение, имела диаметр до 10 мм, что подтверждается диаметром входного отверстия в левой теменной кости.

4. Следов близкого выстрела (копоти, частиц пороха и металлов выстрела) в окружности огнестрельных пулевых отверстий не обнаружено.

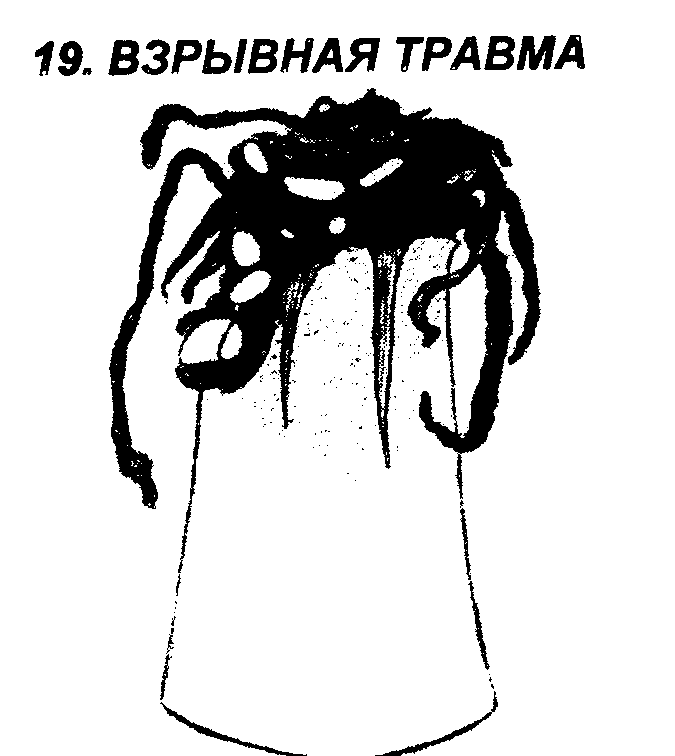

Описание. Правая кисть отсутствует. В нижней трети правого предплечья обширная зияющая рана неправильной овальной формы, размерами 8,5 х 6,5 см. Края раны неровные, без осаднения с многочисленными радиальными разрывами длиной от 0,5 см до 2,5 см, образующими на лучевой поверхности предплечья три лоскута треугольной формы, размерами 0,5x1,5 см, 0,7x2,0 см и 1,2x3 см. Кожа по краям раны отслоена на ширину: на передне-наружной поверхности - до 2,5 см, на задне-внутренней - до 1 см. В ране видны размозженные, обугленные и закопченные мягкие ткани, разволокнённые сухожилия и многочисленные костные осколки. На коже передне-наружной поверхности предплечья неравномерно выраженный участок отложения копоти, серо-черного цвета, неправильной овальной формы, размерами 6x8 см. Результаты лабораторного исследования: На рентгенограмме: правая кисть отсутствует, линия разделения расположена на уровне лучезапястного сустава, крупноволнистая. Кости предплечья не имеют повреждений. Мягкие ткани, в виде двух лоскутов с неровной поверхностью отвернуты к локтевой и лучевой поверхностям. Каких либо посторонних включений не выявлено. ДИАГНОЗ Взрывное газово-детонационное разрушение правой кисти до уровня лучезапястного сустава с повреждением мягких тканей нижней трети правого предплечья.

ВЫВОДЫ

1. Данное ранение причинено в результате взрыва, что подтверждается полным разрушением кисти, наличием радиальных разрывов и отслойки кожи по краям раны на предплечье, диффузного отложения копоти в ране и по краям, а также обугливания поврежденных тканей,

2. Взрывное устройство, причинившее данное повреждение, не имело оболочки, о чем свидетельствует отсутствие осколков в мягких тканях и повреждений от них, а также темно-серый цвет копоти.

3. Повреждение образовалось в результате действия взрывных газов и копоти взрыва, на что указывают разрушение кисти, обугливание мягких тканей, радиальные разрывы и отслоение кожи по краям раны, отложение копоти в ране и на окружающих тканях.

4. Взрывное устройство было средней мощности, что подтверждается полным разрушением кисти в сочетании с радиальными разрывами и отслойкой кожи по краям раны на предплечье.

5. Повреждение возникло в результате взрыва на очень близком расстоянии, о чем свидетельствует наличие признаков действия всех факторов взрыва, проявившихся в разрушении тканей, их опалении, разрывах и отслойке кожи по краям повреждения, диффузным отложением копоти в ране и вокруг нее.

6. В момент взрыва взрывное устройство находилось в правой кисти, на что указывает полное разрушение кисти в сочетании с небольшим объемом повреждений на предплечье.

7. Между взрывным устройством и телом преграда отсутствовала, что подтверждается наличием признаков действия от факторов взрыва и отсутствием осколков преграды в области повреждений.

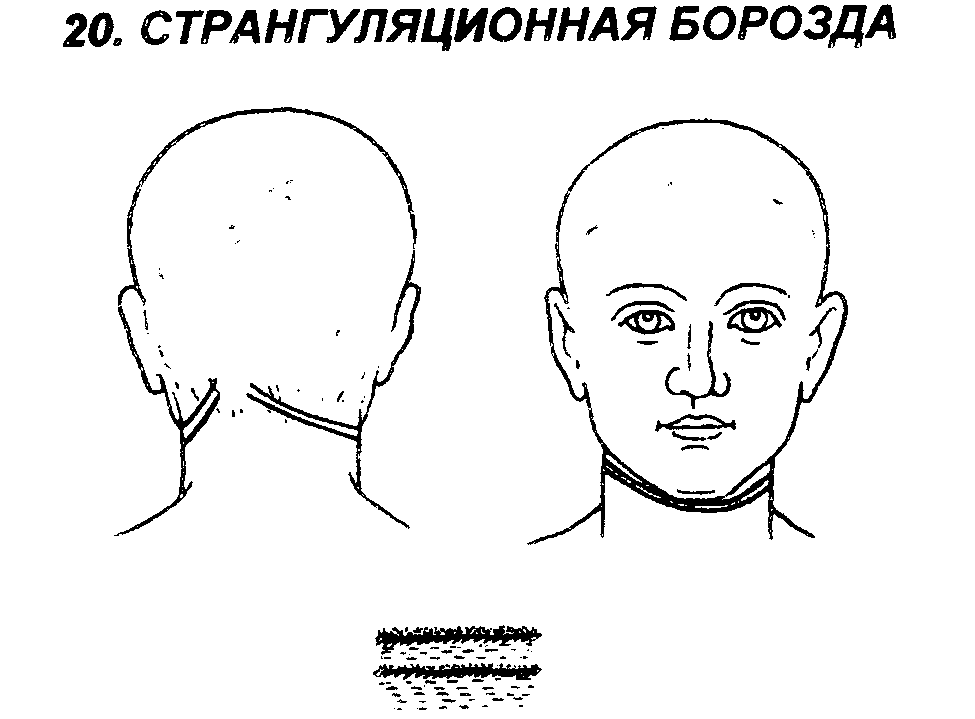

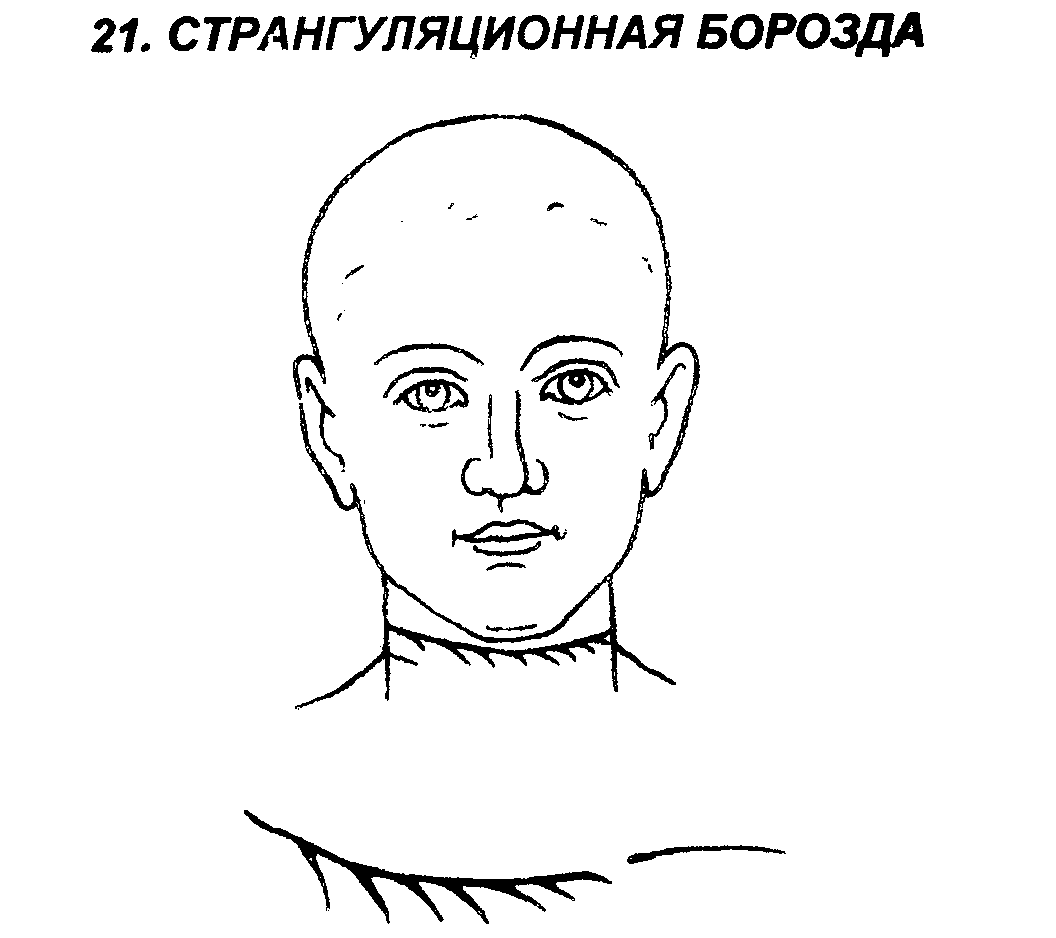

Описание. В верхней трети шеи имеется повреждение в виде двойной, незамкнутой, полосовидной ссадины, косовосходящей в направлении: спереди кзади и несколько справа налево. Ее длина 34 см, ширина на левой поверхности шеи 0,5-0,6 см, на передней - 1,7 см, на правой - 1,0 см. Ссадина наиболее выражена на передней поверхности шеи. Края неровные, четкие. Верхний край подрыт, нижний скошен. Дно борозды желто-коричневое, плотное, ровное, гладкое, расположено на 0,5 см ниже уровня окружающей кожи. По середине дна на всем протяжении, полосовидный промежуточный валик в виде участка неизмененной кожи шириной 0,5-0,6 см. В коже и подкожной основе по ходу повреждения многочисленные, сливающиеся друг с Другом кровоизлияния, круглой формы, диаметром от 0,5 см до 2 см.

ДИАГНОЗ

Прижизненная, двойная, незамкнутая, неравномерно выраженная странгуляционная борозда шеи, косо-восходящая спереди назад и справа налево.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение на шее образовалось в результате воздействия тупого предмета, что подтверждается полосовидной формой ссадины.

2. Тупой предмет, причинивший данное повреждение, имел ограниченную травмирующую поверхность, о чем свидетельствует наличие у повреждения четких краев и его дугообразное расположение на шее.

3. Предмет был изготовлен из полужесткого материала, на, что указывает сплошной характер борозды, наличие у нее четких краев, выраженного осаднения на всем ее протяжении в сочетании с относительно небольшой глубиной.

4. Повреждение образовалось от сдавления шеи петлей, что подтверждается дугообразным его расположением, полосовидной формой и четкими краями.

5. Петля была двойной, на что указывает наличие двойной борозды с одним промежуточным валиком по середине.

6. Ширина каждого витка была около 0,3 см, о чем свидетельствуют ширина частей странгуляционной борозды.

7. Длина каждого витка петли была не менее 34 см, на что указывает длина странгуляционной борозды.

8. Материал петли не имел выраженного рисунка, что подтверждается наличием ровного гладкого дна борозды.

9. Узел петли был закреплен неподвижно, о чем свидетельствует незамкнутость борозды и отсутствие на шее следов скольжения (в виде ссадин, деформации эпидермиса и др.).

10. Свободный конец петли находился со стороны задней поверхности шеи, на что указывает отсутствие здесь борозды и большая ее выраженность на передней поверхности шеи.

11. Странгуляционная борозда образовалась при повешении, что подтверждается формой борозды в виде дуги, открытой кверху, подрытостью верхнего края и скошенностью нижнего.

12. О прижизненном возникновении борозды свидетельствуют многочисленные кровоизлияния в коже и подкожной основе в ее проекции.

Описание. На шее имеется горизонтально расположенное повреждение в виде двойной, незамкнутой, полосовидной ссадины. Её длина - 16 см, ширина - от 1,5 до 2,5 см. Края неровные, четкие, верхний и нижний края выражены одинаково. Дно ссадины желто-коричневое, плотное, хаотично неровное (в виде чередования участков вдавления различной степени выраженности). По середине дна, на всем протяжении, полосовидный промежуточный валик, шириной 0,5-1,0 см. В коже и подкожной основе по ходу повреждения многочисленные, сливающиеся друг с другом кровоизлияния размерами от 0,5x0,5 см до 2x2 см.

ДИАГНОЗ

Прижизненная, двойная, незамкнутая, неравномерно выраженная горизонтальная странгуляционная борозда шеи.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение на шее образовалось в результате воздействия тупого предмета, что подтверждается полосовидной формой ссадины.

2. Тупой предмет, причинивший данное повреждение, имел ограниченную травмирующую поверхность, о чем свидетельствует наличие у повреждения чётких краев и его дугообразное расположение на шее.

3. Предмет был изготовлен из полужёсткого материала, на что указывает наличие у борозды чётких краев в сочетании со слабо выраженным осаднением дна и относительно небольшой его глубиной,

4. Повреждение образовалось от сдавления шеи петлёй, что подтверждается дугообразным его расположением, полосовидной формой и одинаково чёткими краями.

5. Петля была двойной, на что указывает наличие двойной борозды с одним промежуточным валиком по середине.

6. Ширина каждого витка петли была около 0,3 см, о чем свидетельствует ширина частей странгуляцион-ной борозды.

7. Длина каждого витка петли была не менее 16 см, на что указывает длина борозды.

8. Материал петли не имел выраженного рисунка, что подтверждается наличием хаотично неровного дна.

9. Петля была неподвижной, о чем свидетельствует незамкнутость борозды на шее и отсутствие следов скольжения (в виде ссадин, деформации эпидермиса и

др.).

10. Свободный конец петли находился со стороны задней поверхности шеи, на что указывает отсутствие здесь борозды и наибольшая её выраженность на передней поверхности шеи.

11. Странгуляционная борозда образовалась при сдавлении шеи петлёй в направлении, перпендикулярном длиннику шеи, о чём свидетельствуют горизонтальная форма борозды, одинаковая выраженность верхнего и нижнего краев.

12. Повреждение образовалось прижизненно, что подтверждается наличием кровоизлияний в коже и подкожной основе в области борозды.

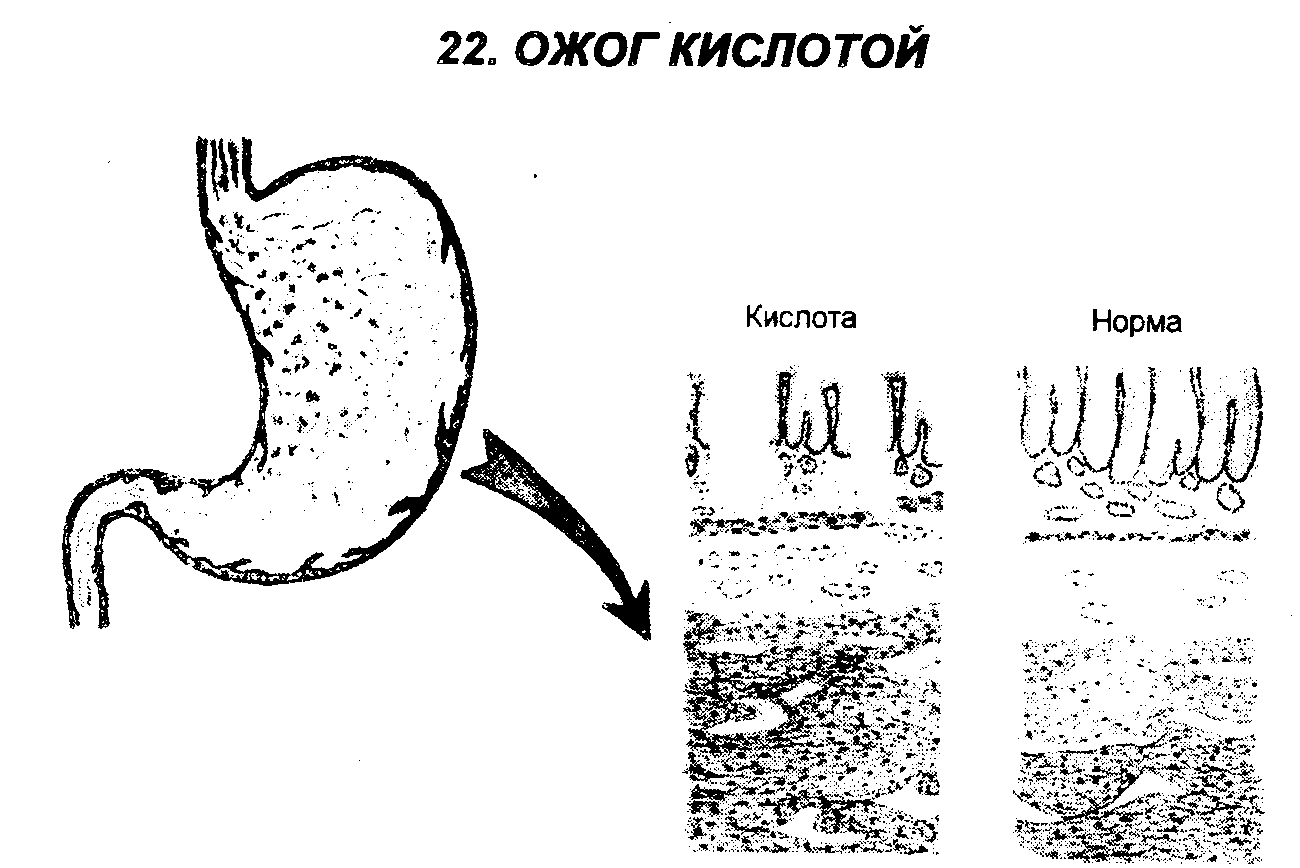

Описание. Слизистая оболочка желудка уплотнена, суховатая, тусклая, желтовато-серого цвета. На значительной части желудка слизистая оболочка отсутствует, местами отслоена от подслизистого слоя в виде плотноватых пленок. Подслизистый слой отёчный и полнокровный. Отмечаются тёмно-бурые участки разрушения подслизистого и мышечного слоев неправильной овальной формы, размерами от 3х2 см до 6х5 см. Стенка желудка утолщена, отечная, с расширенными полнокровными сосудами.

ДИАГНОЗ

Химический ожог (кислотой) желудка. Коагуляционный (сухой) некроз слизистой оболочки желудка с частичной очаговой деструкцией и пропитыванием кровью подслизистого и мышечного слоев. Отёк и полнокровие подслизистого слоя.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение желудка образовалось от местного действия едкого яда, что подтверждается выраженным характером химической травмы (химическим ожогом). 2„ Этот яд был кислотой, о чём свидетельствует коагуляционный (сухой) некроз тканей в виде уплотнения и очагового отслоения слизистой оболочки (в виде плотноватых пленок) от подслизистого слоя.

3. Травмирующий химический агент (кислота) находился в жидком состоянии, что подтверждается распределением его практически по всей поверхности желудка и относительно равномерной глубиной поражения.

4. Для установления конкретного вида использованной кислоты необходимо проведение судебно-химического исследования.

5. Местом введения яда был желудок, о чём свидетельствует выраженный характер поражения тканей, преимущественно слизистой оболочки, а также отсутствие повреждений в других органах и частях тела.

6. Указанное повреждение образовалось прижизненно, на что указывает выраженный отёк и полнокровие кровеносных сосудов подслизистого слоя.

7. Ожог был причинён не менее чем за сутки до момента смерти, о чём свидетельствует наличие выраженного реактивного отёка всех слоев стенки желудка и соответствующая клеточная реакция со стороны повреждённых тканей.

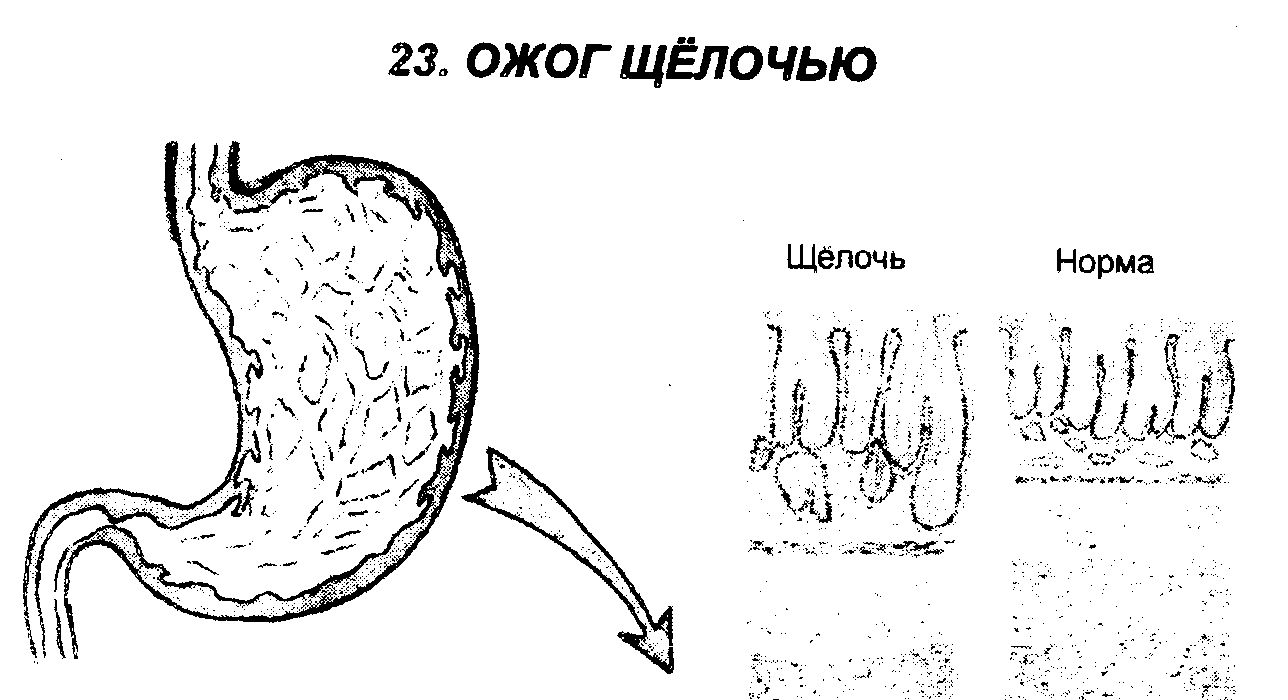

Описание. Слизистая оболочка желудка на всем протяжении набухшая, утолщена, тускло-серая, местами бурая. На некоторых участках слизистая оболочка отслоена и имеет вид мягких полупрозрачных пленок. Подслизистый слой серовато-коричневатый, влажный, блестящий, с выраженным отёком. Под отслоенными участками подлежащие ткани тусклые, имеют сероватый оттенок, отёчные, полнокровные. ДИАГНОЗ Химический ожог (щёлочью) желудка. Колликва-ционный (влажный) некроз слизистой оболочки желудка с набуханием и утолщением слизистого и подслизистого слоев. Отёк и полнокровие сосудов подслизистого слоя. ВЫВОДЫ

1. Повреждение желудка образовалось от местного воздействия едкого яда, что подтверждается выраженным характером химической травмы (химическим ожогом). 2. Этот яд был щёлочью, о чём свидетельствует наличие колликвационного (влажного) некроза в виде утолщения, набухания и очагового отслоения слизистой оболочки от подслизистого слоя. 3. Травмирующий химический агент (щёлочь) находился в жидком состоянии, что подтверждается распределением его практически по всей поверхности слизистой оболочки желудка и относительно равномерной глубиной поражения. 4. Для установления конкретного вида использованной щёлочи необходимо проведение судебно-химического исследования. 5. Местом введения яда был желудок, о чём свидетельствует выраженный характер поражения тканей, преимущественно слизистой оболочки, а также отсутствие повреждений в других органах и частях тела. 6. Указанное повреждение образовалось прижизненно, на что указывает выраженный отёк и полнокровие кровеносных сосудов слизистого и подслизистого слоев. 7. Ожог был причинён не менее чем за сутки до момента смерти, о чём свидетельствует выраженный реактивный отёк всех слоев стенки желудка и соответствующая клеточная реакция со стороны повреждённых тканей.

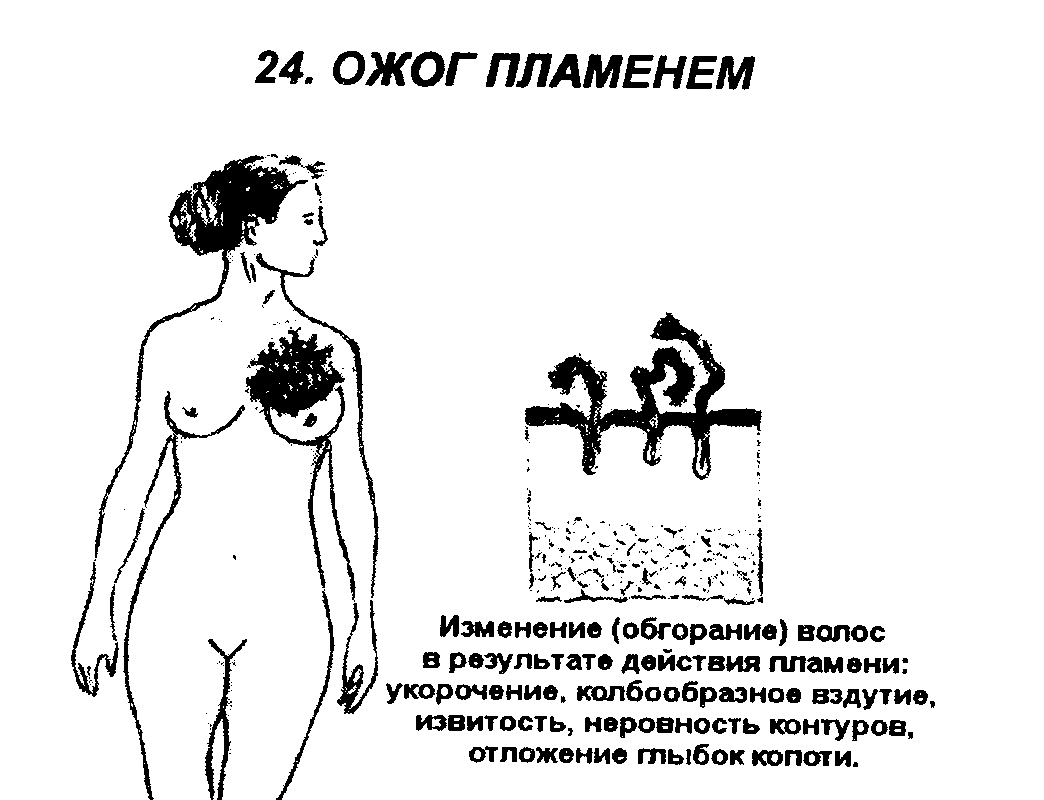

Описание. На левой половине грудной клетки располагается красно-коричневая раневая поверхность, неправильной овальной формы, размерами 36 х 20 см. Площадь ожоговой поверхности, определённая по правилу "ладоней", составляет 2% от всей поверхности тела пострадавшего. Рана местами покрыта буроватым струпом, плотноватым на ощупь. Края раны неровные, крупно- и мелковолнистые, несколько приподняты над уровнем окружающей кожи и раневой поверхности. Наибольшая глубина поражения в центре, меньшая -по периферии. Большая часть ожоговой поверхности представлена обнажённой подкожной основой, имеющей влажный, блестящий вид. Местами определяются красные мелкоочаговые кровоизлияния, овальной формы, размерами от 0,3х0,2 см до 0,2х0,1 см, а также мелкие тромбированные сосуды. В центральной части ожоговой раны имеются отдельные участки, покрытые зеленовато-жёлтыми гноевидными наложениями, которые чередуются с розовато-красными участками молодой грануляционной ткани. Местами на раневой поверхности определяются отложения копоти. Пушковые волосы в области раны более короткие, их концы "колбообразно" вздуты. При рассечении ожоговой раны в подлежащих мягких тканях определяется выраженный отёк в виде студневидной желтовато-серой массы, толщиной до 3 см в центре.

ДИАГНОЗ

Термический ожог (пламенем) левой половины грудной клетки III степени 2% поверхности тела.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение на правой половине грудной клетки образовалось от воздействия пламени, что подтверждается наличием на раневой поверхности плотного струпа, неравномерной глубиной ожоговой раны, крупно- и мелковолнистым характером краёв, наличием копоти и опаления волос в области раны.

2. Указанное повреждение причинено прижизненно, на что указывают признаки воспаления в виде выраженного отёка в подкожной основе и мягких тканях в проекции раны, а также признаки заживления в виде наличия молодой грануляционной ткани на периферии ожоговой поверхности.

3. Давность ожоговой раны составляет не менее 1,5 - 2 недель, о чём свидетельствует степень развития молодой грануляционной ткани в центральной части повреждения.

Описание. На передней поверхности правого бедра расположена ожоговая рана неправильной овальной формы, размерами 15 х 12 см. Площадь ожоговой поверхности, определённая по правилу "ладоней", составляет 1% от всей поверхности тела пострадавшего. Основная часть ожоговой поверхности представлена группой сливающихся пузырей, содержащих желтовато-серую мутную жидкость. Дном пузырей является равномерная розово-красная поверхность глубоких слоев кожи. Вокруг зоны пузырей располагаются участки кожи с мягкой, влажной, розовато-красноватой поверхностью, на границе которой имеются зоны шелушения эпидермиса с плёнчатым его отслоением на ширину до 0,5 см. Края ожоговой раны крупно- и мелковолнистые, несколько приподняты над уровнем окружающей кожи, с "языкообразными" выступами, особенно книзу (при условии правильного вертикального положения бедра). Пушковые волосы в области раны не изменены. При рассечении ожоговой раны в подлежащих мягких тканях определяется выраженный отёк в виде студневидной желтовато-сероватой массы, толщиной до 2 см в центре.

ДИАГНОЗ

Термический ожог горячей жидкостью передней поверхности правого бедра II степени 1% поверхности тела.

ВЫВОДЫ

1. Повреждение на передней поверхности правого бедра образовалось от воздействия горячей жидкости, что подтверждается влажной поверхностью ожога, наличием пузырей, равномерной глубиной ожоговой раны, крупно- и мелковолнистым характером краёв с "языкообразными™ выступами, а также отсутствием следов копоти и опадения волос в области раны.

2. В момент нанесения травмы правое бедро пострадавшего находилось в правильном вертикальном положении, о чём свидетельствует вертикальное направление длинника ожоговой раны и наличие "языкообразных" выступов по нижнему краю повреждения.

3. Повреждение образовалось прижизненно, на что указывают признаки воспаления в виде выраженного отёка в подкожной основе и мягких тканях в проекции раны и заживления в виде шелушения эпидермиса с его плёнчатым отслоением по периферии ожоговой поверхности.

4. Давность ожоговой раны составляет не менее 1 недели, что подтверждается степенью развития пузырей в сочетании с наличием периферической зоны шелушения и отслоения эпидермиса.