- •Содержание

- •Предисловие

- •К творческой биографии г.П.Щедровицкого (1929 - 1994)

- •Программы. Подходы. Концепции Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований*

- •I. Два плана исследования языковых рассуждений

- •II. Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной логики

- •III. Основное противоречие метода формальной логики

- •IV. «Принцип всеобщности» логических формул и зависимость строения знаковых форм мышления от его содержания

- •О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик*

- •«Естественное» и «искусственное» в семиотических системах*

- •Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии*

- •I. «Системное движение» как момент современной социокультурной ситуации

- •II. Основные «напряжения» современной социокультурной ситуации и системное движение

- •III. Системный подход: объектно-натуралистические и методологические определения. Общие условия возникновения и существования «системной ситуации»

- •IV. Системные исследования и исследования систем

- •V. Как возможна «общая теория систем»

- •Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок*

- •I. Современная социокультурная ситуация и системное движение

- •II. Общая характеристика методологической работы

- •III. Основная схема организации системно-структурной методологии

- •IV. Организация методологической работы и проблемы построения системного подхода

- •Организационно -деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности* Вступление

- •Предыстория становления оди

- •Ситуация становления оди

- •Практика оди

- •Оди как мыследеятельность

- •Заключение

- •Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов*

- •Категориальный аппарат и теоретические схемы Проблемы методологии системного исследования* Системы и структуры как проблема современной науки и техники

- •В чем специфика методологического подхода к проблемам науки

- •Различение объекта и предмета знания

- •Онтологическое представление содержания знания

- •Что такое система?

- •«Организации» и «структуры»

- •Системы знания и системы объекта

- •Системы предмета и системы объекта

- •Конструирование структурных моделей

- •Анализ исторически развивающихся систем

- •«Отношение» и «связь»

- •Основные противоречия существующего понятия связи

- •«Логическое окружение» понятии связи

- •«Организм» понятия

- •Заключение

- •Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности* Кто может решить эту проблему?

- •Деятельность: «массовая» и «частная»

- •Воспроизводство и трансляция «культуры»

- •Трансляция «культуры» и обучение

- •Обучение и «педагогическое производство»

- •«Система» обучения и воспитания

- •Обучение и воспитание как сфера «массовой деятельности»

- •«Практико-методические», «конструктивно-технические» и собственно научные знания

- •«Технический» анализ причин и научный анализ «естественных» процессов

- •Два понятия системы*

- •Исходные представления и категориальные средства теории деятельности*

- •I. Первые подходы в изучении деятельности

- •II. Исходное фундаментальное представление: деятельность — система

- •III. Категории и научный предмет

- •IV. Основные категории системного подхода

- •V. Схема анализа полиструктурной системы

- •VI. Воспроизводство — основной процесс, задающий целостность деятельности

- •VII. Кооперация и оформляющие ее организованности

- •VIII. Рефлексия и ее проблемы

- •IX. «Принцип натурализма» и «принцип деятельности» как логические и методологические принципы

- •Схемы мыследеятельности — предпосылки и условия возникновения

- •Системно-структурное строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности

- •Организационно-деятельностная игра как средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм соорганизации коллективной мыследеятельности

- •Заключение

- •Наука. Инженерия. Проектирование. Организация Методологические замечания к проблеме происхождения языка* Зачем нужно исследовать происхождение языка?

- •Когда можно ставить вопрос о происхождении

- •Зависимость схемы происхождения от типа структуры предмета. Языковое мышление и язык

- •Проблемы выведения. «Язык» (как особый предмет исследования) не имеет происхождения

- •Методологическая картина дизайна*

- •Дизайн: проблемы исследований*

- •Социологические проблемы дизайна

- •Социально-экономические проблемы дизайна

- •Эстетические проблемы дизайна

- •Методологические проблемы построения теории дизайна

- •Дизайн и его наука: «художественное конструирование» — сегодня, что дальше?*

- •Педагогика и социология*

- •I. Основные линии связи педагогики с социологией. Микро- и макроанализ

- •О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки*

- •Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности*

- •«Человек» как предмет исследований*

- •Социологический слой исследований

- •Логический слой исследований

- •Психологический слой исследований

- •«Человек» с педагогической точки зрения

- •Проблема объекта в системном проектировании*

- •Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности * Автоматизация как цель и задача

- •Совершенствование и развитие деятельности как социотехническая задача

- •Резюме, переходящее в план дальнейших обсуждений

- •«Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах*

- •Мышление. Понимание. Рефлексия «Языковое мышление» и его анализ*

- •Объективное содержание —— чувственное значение ——знак

- •О принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики*

- •Заметки о мышлении по схемам двойного знания*

- •Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления*

- •Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание»*

- •Рефлексия*

- •I. Из истории философских трактовок рефлексии

- •II. Принципы возможного научно-теоретического подхода к рефлексии

- •III. Дидактическое введение исходной «рамки» рефлексии

- •IV. Основной парадокс рефлексивной кооперации: невозможность взаимопонимания. Способы преодоления

- •Проблема исторического развития мышления* Вступление: пояснение темы и замысла работы

- •I. Основной смысл проблемы: отношение исторических описаний мышления к логическим представлениям

- •1. Традиционные логические схемы и понятия - формы фиксации «организованностей» формального вывода

- •2. Системная трактовка проблемы

- •II. Идея «прогресса разума»

- •1. Исторические условия становления и смысл идеи

- •2. Основное содержание идеи «прогресса разума»

- •Знак. Значение. Смысл к характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании*

- •I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки

- •II. О методе историко-критической реконструкции понятия знака

- •III. Понятие знака как органическая система

- •Что значит рассматривать «язык» как знаковую систему?*

- •Смысл и значение*

- •I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике

- •II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»

- •III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знания Понимание сообщения и смысл

- •«Языковая инженерия» и конструкции значений

- •«Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака

- •Знак как предмет знания

- •Знания как компоненты и формы существования знака

- •Знание как система, рефлексивно объемлющая знак

- •«Знак» как системное единство разных форм и типов существования. Идея деятельности

- •Понятие. Знание. Модель о некоторых моментах в развитии понятий*

- •О строении атрибутивного знания*

- •I. О строении специфически мысленного «номинативного» знания

- •II. Синтагма. Реальное и формальное знание

- •III. Синтагма. Знание о единичном факте и общее знание

- •IV. Синтагматический комплекс

- •V. Процессы соотнесения общего формального знания с единичными объектами

- •VI. Простейшее «определение», его назначение и структура

- •О различных планах изучения моделей и моделирования*

- •Синтез знаний: проблемы и методы*

- •Первая проблематизация

- •Различение предмета и объекта знания

- •Общее условие синтеза разных знаний об объекте

- •Пути и средства синтеза разных знаний об объекте

- •Структура научного предмета и разные планы описания процессов синтеза знании

- •Модель-конфигуратор

- •Структурные модели и формальные знания — принципиально разные элементы научного предмета

- •Методологическая «план-карта» исследования

- •Развитие. Учение. Игра к анализу процессов решения задач*

- •Игра и «детское общество»*

- •Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания*

- •Методологические замечания к педагогическому исследованию игры*

- •I. Многообразие характеристик игры. Проблемы исходного определения

- •II. Игра в системе трансляции деятельности и обучения

- •III. Схемы изучения игры как системы взаимосвязей и взаимоотношении

- •IV. Схемы изучения игры как деятельности

- •V. Усвоение и развитие

- •VI. Снова: что такое игра?

- •VII. В каком смысле можно говорить о развитии игры?

- •VIII. Заключение

- •Литература

- •I. Работы г.П.Щедровицкого

- •II. Работы других авторов

- •Указатель имен

- •Георгий Петрович Щедровицкий избранные труды

Исходные представления и категориальные средства теории деятельности*

I. Первые подходы в изучении деятельности

Если оставить в стороне отдельные постановки вопросов и ориентироваться только на достаточно систематические разработки, то, наверное, можно сказать, что в философии изучение деятельности как таковой началось примерно 350 лет назад, хотя общие основания и определенная традиция в этой области шли уже от Аристотеля. Главной причиной, заставившей создавать понятие деятельности и конструировать соответствующий идеальный объект, была необходимость оправдать (сначала в объектно-онтологическом, а потом в естественнонаучном, эмпирическом плане) соотнесение и связь в мысли таких разнородных предметов, как знания, операции, вещи, смыслы, значения, цели, мотивы, сознание, знаки и т.п. — а к началу XVII в. такого рода соотнесения, как мы хорошо знаем, стали постоянным и массовым явлением. Наиболее значительный вклад в выделение деятельности в качестве особой действительности и особого предмета изучения был сделан представителями немецкой классической философии — И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллингом и Г.В.Гегелем. Однако все их разработки оставались все же по преимуществу в сфере философии и очень медленно проникали в положительные науки, даже в те, где деятельность была совершенно очевидным объектом изучения. Объясняется это в первую очередь тем, что никак не удавалось выработать средства и методы научного исследования, адекватные специфическим особенностям деятельности как объекта.

Характерный пример этого дает история языковедения, и мы очень кратко остановимся на некоторых ее моментах, чтобы пояснить и связать с эмпирией сделанное выше утверждение.

Сам принцип, что «речь-язык» есть не что иное, как деятельность, намечал уже Аристотель и очень резко формулировали В.Гумбольдт и его последователи. Они построили много рассуждений для доказательства того, что «язык» есть именно деятельность, а не что-либо другое, но при этом не показали и не могли показать, что же именно следует из этого в отношении самих методов исследования языка, в чем специфика изображения его как деятельности и какими должны быть процедуры анализа. Фактически как предмет исследования, так и процедуры анализа оставались одними и теми же независимо от того, принимали исследователи эту характеристику или отвергали ее. А поэтому обесценивался и сам

_______________________________

* Источник: [1975с]

Конец страницы 233

Начало страницы 234

принцип, он терял смысл, и многие языковеды отбрасывали его как совершенно лишнюю, чисто словесную добавку, не вносившую ничего нового в методы исследования.

Так как исходным эмпирическим материалом языковедческого анализа всегда в конечном счете являются знаковые цепочки текстов, остающиеся после актов речевой коммуникации и мышления, то принцип «язык есть деятельность» требовал от его сторонников либо того, чтобы они «нашли» деятельность в самих текстах, либо же смены эмпирического материала исследований. В истории языковедения наметились обе эти линии.

При этом попытки увидеть и выделить деятельность в текстах особым образом повлияли на само понятие деятельности: его начали сводить к представлению о «движении», или «процессе». Тогда моментом, специфическим для деятельности, оказались связи между знаковыми элементами текста; представление текста как деятельности стало равнозначно представлению его как структуры и в результате потеряло всю свою новизну и специфику.

Психологические концепции в языковедении, сложившиеся во второй половине XIX в., расширили представление о деятельности, они перестали ориентироваться на одни лишь тексты и создали ряд более сложных схем актов речевой деятельности. Соссюровская схема была высшей точкой в развитии этих представлений; от нее пошли две принципиально разные линии исследований: одна слилась или сливается с современной психолингвистикой [Леонтьев А.А., 1967, 1969; Теория..., 1968], другая вернулась назад, к текстам (для этого было много оснований) и дала, в частности, современные «структурные» представления [Ельмслев, 1960].

Сопоставляя психологистическую схему акта речевой деятельности, созданную Ф.Соссюром [Соссюр, 1933], с современными схемами состава акта деятельности1, мы видим, что в ней были выделены, по сути дела, «средства» деятельности и вместе с тем схвачена очень важная связь между средствами и продуктами. Решающим было также отнесение системы языка к средствам деятельности. Но вместе с тем сами средства были сведены, по сути дела, к элементам продуктов-текстов (что особенно отчетливо выступило позднее у Н.С.Трубецкого [Трубецкой, 1961]). Кроме того, соединяя новую схему акта речевой деятельности с традиционными представлениями и понятиями, исследователи либо приходили к неразрешимым проблемам, либо двигались по кругу. Действительно, реальные акты речи объяснялись наличием соответству-

___________________________________

1 См. следующие разделы, а также [ 1969 b ].

Конец страницы 234

Начало страницы 235

ющих средств языка у индивидов, появление этих средств можно было объяснить только усвоением их, а это в свою очередь влекло за собой вопрос: где же и в чем существуют эти средства как содержания усвоения. Если отвечали, что они существуют в речевых текстах, т.е. в продуктах деятельности, то круг замыкался; а если признавали существование системы языка помимо и вне продуктов речевой деятельности, то вставала проблема объяснить ее объективное существование, а это не удавалось сделать из-за отсутствия правильной социологической (или культурно-исторической) точки зрения [ 1967 а, е ].

Таким образом, введение акта речевой деятельности привело языковедение к индивиду, а учет индивида — к психолингвистике. Но все это из-за отсутствия средств и методов синтеза индивидуально-психологических и логико-социологических планов исследования в свою очередь привело к отрицанию исторической точки зрения. Лингвисты первой четверти XX в. заново повторяли ход рассуждений И.Канта.

Л.Ельмслев сменил психологистическую точку зрения на эпистемологическую. Объектом языковедческого анализа вновь был объявлен не акт речи, а знаковый текст. При таком подходе система языка выступала как конструкт [Ельмслев, 1960]. Таким образом, к решению проблемы зашли с другой стороны. Это было своевременным и важным. Но в этом повороте было утеряно многое из того, чего достигло языкознание ко времени Соссюра, и в частности взгляд на язык как на деятельность. Это сделало позицию структурализма крайне односторонней, а многие важные проблемы изучения языка неразрешимыми.

Одна из таких проблем — двойное существование «языка». Водном плане он выступает как средство построения деятельности, как психическое достояние индивидов, как их готовность к действиям. В другом плане язык выступает как знание о речевых текстах, как эпистемологический конструкт. Основной вопрос, возникающий здесь: как возможно совмещение этих двух определений языка? Но во всех дискуссиях, которые уже давно ведутся вокруг этого вопроса лингвистами, не намечается никаких удовлетворительных решений (см., в частности, [О соотношении..., 1960]). И мы бы сказали, что такие решения и не могут быть найдены, пока мы не обратимся к исследованию речи-языка как деятельности. На наш взгляд, именно идея деятельности и логико-социологический анализ механизмов развития деятельности в человеческом обществе, с одной стороны, логико-психологический анализ структуры осуществления ее индивидами, с другой, дают возможность совместить эти определения и объяснить правильность каждого. Вместе с тем, эта линия исследований дает разрешение многим из тех парадоксов, которые накопились к настоящему времени в языкознании и близких к нему науках; в частности,

Конец страницы 235

Начало страницы 236

парадоксам взаимоотношения языка и мышления, парадоксам развития речи-языка и др. [1957 а*; 1966 d; 1967 е].

Но исследование речи-языка как деятельности предполагает полную переориентацию и перестройку самих лингвистических исследований (их онтологических и категориальных оснований, логики рассуждений и процедур эмпирических измерений) — дело, на которое лингвистам не так-то легко решиться.

Злоключения лингвистики вокруг понятия деятельности — история, типичная для всех «академических» гуманитарных и социальных наук, так или иначе сталкивающихся с этой проблемой2. И это дает нам право утверждать, что деятельность не изучалась совсем или изучалась крайне мало и неудачно в гуманитарных и социальных науках прежде всего потому, что этим наукам не удавалось выработать средства и методы исследования, соответствующие природе и строению деятельности.

Новая линия поисков и попыток в этой области была привнесена техническими и математическими дисциплинами в последние 30 лет, когда в области инженерного проектирования возникла по-настоящему острая потребность иметь представление о деятельности. Первые систематические разработки в этой области были стимулированы экономическими и военными потребностями в период Второй мировой войны. Чтобы обеспечить организацию перевозок военных грузов через Атлантику, были созданы и систематизированы методы «исследований операций» [Морз, Кимбелл, 1956; Черчмен и др., 1967]. Для наилучшей и более эффективной организации промышленного производства разрабатывались различные методические варианты этой дисциплины — системы «Перт», «Паттерн», «Форкаст» и др. [Наука—..., 1966]; в дальнейшем они вылились в ряд относительно самостоятельных дисциплин, называемых «анализом решений», «анализом систем», «системным планированием» и т.д. [Квейд, 1969; Оптнер, 1969; Акофф, 1972; Ansoff, Brandenburg, 1967]. При проектировании больших информационных и управляющих систем сложилась «системотехника» [Гуд, Макол, 1962; Гослинг, 1964; Честнат, 1969; Диксон, 1969; Holl, 1962; Gosling, 1962], которая в дальнейшем переросла в методологию и теорию системного и инженерно-психологического проектирования [ 1969а *; 1971 b; 1973 с; Гущин и др., 1969; Дубровский, 1969; Дубровский, Щедровицкий Л., 1970 а, b, 1971 а].

Можно было бы назвать и ряд других дисциплин, объединяемых общей ориентацией на изучение деятельности. Но все они берут деятельность с каких-то частных, не самых важных и не самых существенных

________________________________________

2 Сходную историю попыток ввести понятие деятельности в психологии описали С.Г.Якобсон и В.Ф.Прокина [Якобсон, Прокина, 1967]; то же самое демонстрирует нам история логики тех периодов, когда ее пытались трактовать и развивать в качестве теории мышления (см., в частности, [Гуссерль, 1909]).

Конец страницы 236

Начало страницы 237

сторон. Поэтому естественно, что параллельно всем собственно научным, инженерным и математическим разработкам такого рода возникло и сейчас все более усиливается движение за разработку Общей Теории Деятельности.

Еще в конце 20-х гг. нашего столетия польский философ и социолог Т.Котарбиньский изложил исходные идеи или даже основы специальной науки о деятельности — «праксеологии». С тех пор она непрерывно развивается, нашла многих последователей, а в последнее время нередко используется в Польше в качестве методологического основания гуманитарных и социальных наук [Котарбиньский, 1963; Греневский, 1964; Prakseologia, 1966; Zieleniewsky, 1971].

Другая линия обобщенных исследований деятельности развернулась в это время в рамках социологии.

В самом начале столетия М.Вебер, пытаясь определить предмет социологии, ввел понятие о социальном действии, которое он отделял от действия, направленного на неодушевленные объекты [Weber, 1964, 1947], а Дж.Мид в своих лекциях в Гарвардском университете разработал понятие об акте деятельности и рассматривал в свете него все познавательные, психические и социальные феномены [Mead, 1945].

Объединяя эти две традиции, Т.Парсонс в 30-е гг. построил аналитическую теорию социального действия [Parsons, 1937]. И хотя как у М.Вебера и Дж.Мида, так и у самого Т.Парсонса понятие действия или акта учитывало в первую очередь явления и особенности поведения отдельных людей (и в этом плане недалеко ушло от традиционных представлений психологистического бихевиоризма), тем не менее в нем содержались уже отчетливые методологические установки и фиксировались такие элементы человеческого действия — нормы культуры, ценности, институциональные ориентации и т.п., которые разрывали не только узкие рамки бихевиоризма, но и рамки всех наук, ограничивающих себя изучением людей как таковых и их объединений [Parsons, 1937, 1961 b].

Уже в этот ранний период Т.Парсонс говорил не только о структуре социального действия, но и об общей теории действия, которая, по его мысли, должна была стать методологическим и теоретическим основанием всех гуманитарных и социальных наук [Parsons, 1937, 1949, 1964 b]. В дальнейшем эта тема получила существенное развитие и стала чуть ли не главной для самого Т.Парсонса и некоторых его последователей. В 1951 г. группа исследователей разных специальностей, объединенных Парсонсом, выпустила книгу с весьма характерным названием — «В направлении общей теории действия» [Toward..., 1951], где пыталась раскрыть методологические функции теории действия по отношению к психологии, культурантропологии, аксиологии и другим социально-духовным дисциплинам. Эта работа была продолжена позднее в целой

Конец страницы 237

Начало страницы 238

серии исследований, выполненных самим Т.Парсонсом и связанными с ним коллективами ученых [Parsons et.al. 1953; Parsons, 1959, 1961 а, 1964 b; Parsons, Bales, 1955; Parsons, Smelser, 1956; Парсонс, 1968].

Параллельно этому движению в социологии и, может быть, под известным его влиянием в конце 40-х гг. специальный Исследовательский комитет Фонда Форда разработал программу развития «бихевиоральных наук» (сам термин «бихевиоральные науки» противопоставлялся при этом как «социальным наукам», так и традиционному «бихевиоризму») [Ford..., 1949; Behavioral..., 1953; Berelson, 1968]. Программа рассматривалась как 1) исследовательская, а не практическая, 2) научная, а не философская, 3) междисциплинарная, 4) рассчитанная на весьма длительное время. В 1952 г. был создан Центр исследований по бихевиоральным наукам [Berelson, Steiner, 1964, The behavioral..., 1964]. Несколько позднее (частично вокруг этого Центра, а также независимо) возникли специальные междисциплинарные журналы: «American behavioral scientist». Princeton (издается с 1958 г.); «Behavioral science». Baltimore (издается с 1965 г.); «Journal of applied behavioral science». N.Y. (издается с 1965 г.); «Journal of the history of the behavioral sciences». Brandon (издается с 1965 г.); «Behavioral sciences notes». New Haven (издается с 1966 г.). В 1957 г. Центр опубликовал окончательный вариант Программы исследований [Berelson, 1968; Berelson, Steiner, 1964; Miller, 1955; The planning..., 1961; Unfinished..., 1964]. Главной целью было объявлено объединение всех дисциплин и направлений, связанных с анализом деятельности, в единую систему бихевиоральных наук. В конечном счете эта система наук должна связать между собой инженерные разработки такого типа, как «системотехника» (один полюс), математические разработки такого типа, как «исследование операций» (второй полюс), и такие традиционно-гуманитарные и социальные науки, как этнопсихология, этнолингвистика, антропология, теория культуры и теория человеческих взаимоотношений (третий полюс).

Таким образом, речь идет о создании принципиально новых обобщений, о перестройке и трансформации многих традиционных и недавно сложившихся наук, об установлении новых «мостов» между естественными науками, математикой, инженерией и социологией, о дополнении многих областей «технического искусства» соответствующими областями науки.

В Советском Союзе Общая Теория Деятельности разрабатывается исследователями, объединившимися в 1958 г. вокруг Комиссии по психологии мышления и логике Всесоюзного общества психологов, а с 1962 г. — вокруг семинара «Структуры и системы в науке и технике» философской секции Совета по кибернетике АН СССР [Спиркин, Сазонов, 1964].

Конец страницы 238

Начало страницы 239

Работая в разных философских и научных традициях, используя разные онтологические картины и категории, все эти исследователи стремятся в общем и целом к одному — к тому, чтобы «схватить» и изобразить в моделях специфические свойства и признаки деятельности, найти конструктивные и проектные методы развертывания ее структур. Но пока важнейшие результаты и выводы касаются не столько самого объекта, сколько наших средств и методов исследования.

Сейчас уже стало ясно, что все отмеченные выше затруднения языковедения в анализе природы «речи-языка» (как и затруднения других наук в анализе иных, но тоже связанных с деятельностью предметов) были лишь отражением более общих трудностей, с которыми столкнулось человеческое мышление, когда оно попыталось проникнуть в тайны деятельности. Точно так же мы уже понимаем сейчас, что все многочисленные попытки выявить и описать специфику деятельности заканчивались до сих пор неудачно в первую очередь из-за того, что к ней подходили с неправильными мерками (ср. [ 1968 а; 1971 h ]).

Предшествующее развитие естественных наук дало нам несколько хорошо разработанных категорий. Среди них самыми привычными и распространенными были категории «вещи», «свойства» и «процесса». Когда начали изучать деятельность, то прежде всего — и это было совершенно естественно — постарались применить именно эти категории. Но результатом было лишь множество парадоксов и затруднений разного рода.

Например, «вещь» всегда локализована в определенном месте. А где локализована деятельность? До сих пор все попытки найти ей место где-то вокруг человека или в человеке заканчивались неудачами. В конце концов они заставили поставить вопрос: а имеет ли вообще деятельность локализацию в таком же смысле, как ее имеют «вещи»?

« Вещь»

состоит из частей и в каждый момент

времени представлена всеми своими

частями; с этой точки зрения она совершенно

однородна. А из каких частей состоит

деятельность и можно ли эти части

пространственно суммировать в одно

целое? До сих пор ответ получался только

отрицательным, и это привело к утверждениям,

что деятельность есть

«процесс».

Вещь»

состоит из частей и в каждый момент

времени представлена всеми своими

частями; с этой точки зрения она совершенно

однородна. А из каких частей состоит

деятельность и можно ли эти части

пространственно суммировать в одно

целое? До сих пор ответ получался только

отрицательным, и это привело к утверждениям,

что деятельность есть

«процесс».

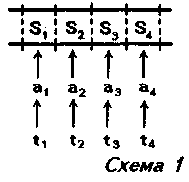

Но и такое решение оказалось неудовлетворительным. Мы говорим о «процессе», когда рассматриваем изменение какого-либо объекта и можем выразить его в последовательности «состояний» объекта. Это значит, что каждая характеристика в этой последовательности относится к объекту в целом, а между собой они еще, кроме того, связаны особым отношением «во времени» (схема 1). Это означает также, что в каждом состоянии объект представлен одновременно и в

Конец страницы 239

Начало страницы 240

целом, и как бы одной своей частью; эти части могут особым образом собираться в целое, что в свою очередь, дает основание для того, чтобы по определенной, уже отработанной человечеством логике связывать между собой характеристики различных состояний объекта, находить «законы изменения» его и выражать их в функциональных зависимостях разного рода3.

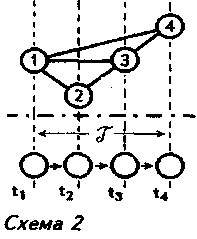

Э та

логика оказалась неприменимой к

деятельности. Постоянное превращение

«сукцессивного», т.е. развернутого и

протекающего во времени, процесса, в

«симультанное»,

т.е. происходящее в

полной своей структуре одномоментно,

— факт, давно зафиксированный в самых

разных исследованиях психической

деятельности человека. Он привел

исследователей к мысли, что в так

называемом сукцессивном процессе в

каждый момент времени осуществляется

не вся структура изучаемого целого, а

только часть ее,

причем в различные моменты времени —

функционально разные части. Деятельность,

взятая в своей минимальной объективной

целостности, выступила как «размытая»

во времени: разные ее

части и элементы реализуются в разное

время, и вместе с тем между ними существуют

такие связи и зависимости, которые

(благодаря каким-то специфическим

механизмам) действуют все это время и

объединяют все элементы в одну целостную

структуру, чего не

было в процессах изменения элементарных

объектов. В самом абстрактном виде это

представление изображено на схеме 2.

(Ниже штрихпунктирной черты на ней

представлена та картина, которая

получается, когда мы рассматриваем

реализацию изучаемого объекта как

«процесса», не учитывая функциональных

связей и зависимостей между нумерованными

элементами. Выше штрихпунктирной черты

изображен сам объект с теми функциональными

связями и зависимостями (двойные

черточки), которые существуют между его

элементами.)

та

логика оказалась неприменимой к

деятельности. Постоянное превращение

«сукцессивного», т.е. развернутого и

протекающего во времени, процесса, в

«симультанное»,

т.е. происходящее в

полной своей структуре одномоментно,

— факт, давно зафиксированный в самых

разных исследованиях психической

деятельности человека. Он привел

исследователей к мысли, что в так

называемом сукцессивном процессе в

каждый момент времени осуществляется

не вся структура изучаемого целого, а

только часть ее,

причем в различные моменты времени —

функционально разные части. Деятельность,

взятая в своей минимальной объективной

целостности, выступила как «размытая»

во времени: разные ее

части и элементы реализуются в разное

время, и вместе с тем между ними существуют

такие связи и зависимости, которые

(благодаря каким-то специфическим

механизмам) действуют все это время и

объединяют все элементы в одну целостную

структуру, чего не

было в процессах изменения элементарных

объектов. В самом абстрактном виде это

представление изображено на схеме 2.

(Ниже штрихпунктирной черты на ней

представлена та картина, которая

получается, когда мы рассматриваем

реализацию изучаемого объекта как

«процесса», не учитывая функциональных

связей и зависимостей между нумерованными

элементами. Выше штрихпунктирной черты

изображен сам объект с теми функциональными

связями и зависимостями (двойные

черточки), которые существуют между его

элементами.)

Сравнение этих двух изображений помогает понять, почему на основе категории «процесс» никогда не удавалось объяснить, каким образом человек действует, как он использует свои прошлые продукты в качестве средств новой деятельности, как он объединяет в одной актуальной структуре «прошлое», «настоящее» и «будущее»4.

________________________________________________

3 Более подробно объектно-онтологическая структура категории процесса разобрана в работе [ 1968 а, с. 141-150].

4 Мы не рассматриваем здесь тех механизмов, которые делают возможной постепенную реализацию одной структуры в последовательном процессе, в частности сознание и его собственные внутренние механизмы.

Конец страницы 240

Начало страницы 241

Все эти, а также многие другие парадоксы и затруднения, которые мы здесь не можем обсуждать, привели постепенно к пониманию того, что деятельность является объектом совершенно особого категориального типа, объектом, к которому нельзя применять ни логику «вещи-свойства», ни логику «процесса». В какой-то момент человечество оказалось в положения, описанном Ст.Лемом в «Солярисе»: оно не только не знало, что такое деятельность, но и не знало, какими средствами это можно узнать.