- •Содержание

- •Предисловие

- •К творческой биографии г.П.Щедровицкого (1929 - 1994)

- •Программы. Подходы. Концепции Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований*

- •I. Два плана исследования языковых рассуждений

- •II. Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной логики

- •III. Основное противоречие метода формальной логики

- •IV. «Принцип всеобщности» логических формул и зависимость строения знаковых форм мышления от его содержания

- •О различии исходных понятий «формальной» и «содержательной» логик*

- •«Естественное» и «искусственное» в семиотических системах*

- •Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии*

- •I. «Системное движение» как момент современной социокультурной ситуации

- •II. Основные «напряжения» современной социокультурной ситуации и системное движение

- •III. Системный подход: объектно-натуралистические и методологические определения. Общие условия возникновения и существования «системной ситуации»

- •IV. Системные исследования и исследования систем

- •V. Как возможна «общая теория систем»

- •Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок*

- •I. Современная социокультурная ситуация и системное движение

- •II. Общая характеристика методологической работы

- •III. Основная схема организации системно-структурной методологии

- •IV. Организация методологической работы и проблемы построения системного подхода

- •Организационно -деятельностная игра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности* Вступление

- •Предыстория становления оди

- •Ситуация становления оди

- •Практика оди

- •Оди как мыследеятельность

- •Заключение

- •Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов*

- •Категориальный аппарат и теоретические схемы Проблемы методологии системного исследования* Системы и структуры как проблема современной науки и техники

- •В чем специфика методологического подхода к проблемам науки

- •Различение объекта и предмета знания

- •Онтологическое представление содержания знания

- •Что такое система?

- •«Организации» и «структуры»

- •Системы знания и системы объекта

- •Системы предмета и системы объекта

- •Конструирование структурных моделей

- •Анализ исторически развивающихся систем

- •«Отношение» и «связь»

- •Основные противоречия существующего понятия связи

- •«Логическое окружение» понятии связи

- •«Организм» понятия

- •Заключение

- •Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности* Кто может решить эту проблему?

- •Деятельность: «массовая» и «частная»

- •Воспроизводство и трансляция «культуры»

- •Трансляция «культуры» и обучение

- •Обучение и «педагогическое производство»

- •«Система» обучения и воспитания

- •Обучение и воспитание как сфера «массовой деятельности»

- •«Практико-методические», «конструктивно-технические» и собственно научные знания

- •«Технический» анализ причин и научный анализ «естественных» процессов

- •Два понятия системы*

- •Исходные представления и категориальные средства теории деятельности*

- •I. Первые подходы в изучении деятельности

- •II. Исходное фундаментальное представление: деятельность — система

- •III. Категории и научный предмет

- •IV. Основные категории системного подхода

- •V. Схема анализа полиструктурной системы

- •VI. Воспроизводство — основной процесс, задающий целостность деятельности

- •VII. Кооперация и оформляющие ее организованности

- •VIII. Рефлексия и ее проблемы

- •IX. «Принцип натурализма» и «принцип деятельности» как логические и методологические принципы

- •Схемы мыследеятельности — предпосылки и условия возникновения

- •Системно-структурное строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности

- •Организационно-деятельностная игра как средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм соорганизации коллективной мыследеятельности

- •Заключение

- •Наука. Инженерия. Проектирование. Организация Методологические замечания к проблеме происхождения языка* Зачем нужно исследовать происхождение языка?

- •Когда можно ставить вопрос о происхождении

- •Зависимость схемы происхождения от типа структуры предмета. Языковое мышление и язык

- •Проблемы выведения. «Язык» (как особый предмет исследования) не имеет происхождения

- •Методологическая картина дизайна*

- •Дизайн: проблемы исследований*

- •Социологические проблемы дизайна

- •Социально-экономические проблемы дизайна

- •Эстетические проблемы дизайна

- •Методологические проблемы построения теории дизайна

- •Дизайн и его наука: «художественное конструирование» — сегодня, что дальше?*

- •Педагогика и социология*

- •I. Основные линии связи педагогики с социологией. Микро- и макроанализ

- •О специфических характеристиках логико-методологического исследования науки*

- •Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности*

- •«Человек» как предмет исследований*

- •Социологический слой исследований

- •Логический слой исследований

- •Психологический слой исследований

- •«Человек» с педагогической точки зрения

- •Проблема объекта в системном проектировании*

- •Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности * Автоматизация как цель и задача

- •Совершенствование и развитие деятельности как социотехническая задача

- •Резюме, переходящее в план дальнейших обсуждений

- •«Естественное» и «искусственное» в социотехнических системах*

- •Мышление. Понимание. Рефлексия «Языковое мышление» и его анализ*

- •Объективное содержание —— чувственное значение ——знак

- •О принципах анализа объективной структуры мыслительной деятельности на основе понятий содержательно-генетической логики*

- •Заметки о мышлении по схемам двойного знания*

- •Системно-структурный подход в анализе и описании эволюции мышления*

- •Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание»*

- •Рефлексия*

- •I. Из истории философских трактовок рефлексии

- •II. Принципы возможного научно-теоретического подхода к рефлексии

- •III. Дидактическое введение исходной «рамки» рефлексии

- •IV. Основной парадокс рефлексивной кооперации: невозможность взаимопонимания. Способы преодоления

- •Проблема исторического развития мышления* Вступление: пояснение темы и замысла работы

- •I. Основной смысл проблемы: отношение исторических описаний мышления к логическим представлениям

- •1. Традиционные логические схемы и понятия - формы фиксации «организованностей» формального вывода

- •2. Системная трактовка проблемы

- •II. Идея «прогресса разума»

- •1. Исторические условия становления и смысл идеи

- •2. Основное содержание идеи «прогресса разума»

- •Знак. Значение. Смысл к характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании*

- •I. Задачи семиотики и предпосылки, необходимые для ее разработки

- •II. О методе историко-критической реконструкции понятия знака

- •III. Понятие знака как органическая система

- •Что значит рассматривать «язык» как знаковую систему?*

- •Смысл и значение*

- •I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике

- •II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»

- •III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знания Понимание сообщения и смысл

- •«Языковая инженерия» и конструкции значений

- •«Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака

- •Знак как предмет знания

- •Знания как компоненты и формы существования знака

- •Знание как система, рефлексивно объемлющая знак

- •«Знак» как системное единство разных форм и типов существования. Идея деятельности

- •Понятие. Знание. Модель о некоторых моментах в развитии понятий*

- •О строении атрибутивного знания*

- •I. О строении специфически мысленного «номинативного» знания

- •II. Синтагма. Реальное и формальное знание

- •III. Синтагма. Знание о единичном факте и общее знание

- •IV. Синтагматический комплекс

- •V. Процессы соотнесения общего формального знания с единичными объектами

- •VI. Простейшее «определение», его назначение и структура

- •О различных планах изучения моделей и моделирования*

- •Синтез знаний: проблемы и методы*

- •Первая проблематизация

- •Различение предмета и объекта знания

- •Общее условие синтеза разных знаний об объекте

- •Пути и средства синтеза разных знаний об объекте

- •Структура научного предмета и разные планы описания процессов синтеза знании

- •Модель-конфигуратор

- •Структурные модели и формальные знания — принципиально разные элементы научного предмета

- •Методологическая «план-карта» исследования

- •Развитие. Учение. Игра к анализу процессов решения задач*

- •Игра и «детское общество»*

- •Развитие детей и проблемы организации нравственного воспитания*

- •Методологические замечания к педагогическому исследованию игры*

- •I. Многообразие характеристик игры. Проблемы исходного определения

- •II. Игра в системе трансляции деятельности и обучения

- •III. Схемы изучения игры как системы взаимосвязей и взаимоотношении

- •IV. Схемы изучения игры как деятельности

- •V. Усвоение и развитие

- •VI. Снова: что такое игра?

- •VII. В каком смысле можно говорить о развитии игры?

- •VIII. Заключение

- •Литература

- •I. Работы г.П.Щедровицкого

- •II. Работы других авторов

- •Указатель имен

- •Георгий Петрович Щедровицкий избранные труды

Игра и «детское общество»*

Как нам лучше организовать нравственное и общественное воспитание детей дошкольного возраста? Поиск наилучших форм организации воспитания должен идти по самым различным линиям, мы должны использовать для решения этой задачи все, что только можно. И, конечно, в первую очередь игру, ведь она занимает такое важное место во всей жизни детей.

Но здесь перед нами сразу же встает ряд вопросов. Что такое общественные отношения? Где они складываются и существуют? Как будет влиять на их образование игра? И какой должна быть она сама, чтобы дать детям общественное и нравственное воспитание? Можно ли, в частности, полагаться на традиционные, привычные формы и методы организации игры? Ответить на все эти вопросы может только специальное научное исследование.

* * *

Основной принцип подхода к проблеме сформулирован в докладе А.П.Усовой: если мы хотим использовать игру для воспитания общественных качеств, надо прежде всего выяснить, в какой мере она создает «детское общество».

Но что такое «детское общество»? Какой смысл мы вкладываем в эти слова? Что именно можно называть «детским обществом»?

Эти вопросы отнюдь не тривиальны. Представим себе, что педагог организовал какую-то игру по правилам и в ней участвует группа детей. Предположим, что все дети тотчас же уловили общий замысел игры, распределили роли, усвоили все правила и четко, как говорится «без сучка и задоринки», выполняют их. При этом в ходе игры между детьми устанавливаются какие-то отношения, можно сказать, что они все связаны ими и образуют организованную группу. Но можно ли говорить здесь о «детском обществе»?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать, в чем специфический признак «общества», что отличает его, к примеру, от «группы» или «команды». И у нас, по-видимому, есть только один путь, чтобы выяснить это, — мы должны обратиться к анализу понятия «общество».

Это не значит исследовать человеческое общество, закономерности его «жизни» и развития. Нет. Нам нужно анализировать само понятие «общество», чтобы выделить его отличительный признак.

И, конечно, тот факт, что мы обращаемся здесь к анализу понятия «общество», не означает, что мы отождествляем «детское общество» с

_____________________________________

* Источник: [ 1964 b].

Конец страницы 673

Начало страницы 674

«большим» человеческим обществом или пытаемся установить между тем и другим глубокие параллели. Нет, употребление выражения «детское общество» во многом условно. Но ведь мы вводим его и интуитивно чувствуем, что за этим лежит какая-то доля истины, какая-то реальная особенность детской жизни. Поэтому обращение к анализу понятия «общество» кажется нам правомерным.

* * *

Являются ли «обществом» завод или фабрика? Конечно, ответ может быть только один: нет. Но почему так? Ведь любой современный завод и по количеству людей, и по разнообразию отношений между ними значительно сложнее, чем маленькие деревенские поселения, которые мы называем «обществами». В чем различие?

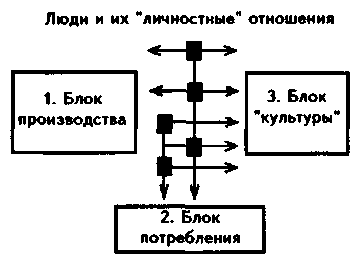

На этот вопрос можно ответить, построив довольно простую структурную модель. Мы изобразим ее схематически.

П редставим

себе какую-то производственную структуру

— мастерскую, фабрику или завод c

определенными средствами труда,

материалами, с известным числом мест

для людей, с какими-то правилами их

деятельности. Эта структура, очевидно,

требует и определенных отношений между

людьми в процессе производства: там

должен быть один общий руководитель,

должны быть руководители групп, должны

быть исполнители; между исполнителями

тоже будут определенные отношения, так

как все они участвуют в производстве

общего продукта. Пусть на схеме

производственная структура со всеми

своими вещественными элементами, местами

для людей, связями и отношениями будет

изображаться блоком 1.

редставим

себе какую-то производственную структуру

— мастерскую, фабрику или завод c

определенными средствами труда,

материалами, с известным числом мест

для людей, с какими-то правилами их

деятельности. Эта структура, очевидно,

требует и определенных отношений между

людьми в процессе производства: там

должен быть один общий руководитель,

должны быть руководители групп, должны

быть исполнители; между исполнителями

тоже будут определенные отношения, так

как все они участвуют в производстве

общего продукта. Пусть на схеме

производственная структура со всеми

своими вещественными элементами, местами

для людей, связями и отношениями будет

изображаться блоком 1.

Представим себе далее, что кроме блока производства есть еще блок быта и потребления с определенной совокупностью условий, вещей, продуктов питания, средств развлечения и т.п. У него также свое особое строение, которое определяется возможностями распределения благ между людьми. На схеме он представлен блоком 2.

Наконец, добавим в схему еще один блок, изображающий то, что обычно называют «духовной культурой». Ее элементы усваиваются людьми в ходе обучения и воспитания, и, таким образом, происходит

Конец страницы 674

Начало страницы 675

формирование их личности, их общее психическое развитие. На схеме это будет блок 3. По отношению к нему каждый человек тоже занимает строго определенное «место», т.е. владеет определенными элементами общечеловеческой культуры.

Ни один из этих блоков, взятый отдельно от других, не дает «общества». Но и вместе они не образуют еще «общества»: в схеме нет людей. Возникает вопрос: куда мы должны их поместить?

В каждой из этих структур, образно говоря, есть «места» для людей; люди на какой-то промежуток времени подключаются к каждой из них, «занимают» эти места, но только на время, а затем покидают их и «переходят» в другие структуры. Значит, жизнь людей охватывает все эти структуры, но не сводится к ним, она проходит еще и вне их, во всяком случае в моменты переходов. Поэтому, отвлекаясь от пространственно-временных условий жизни людей, но точно передавая логику отношения (по крайней мере в первом приближении), мы должны поместить людей в особой сфере, лежащей как бы между этими тремя блоками. Это — особое «пространство» человеческой жизни, в котором происходит «свободное» движение людей; в нем они сталкиваются и взаимодействуют как независимые личности, в нем они относятся друг к другу по поводу производства, потребления и культуры. Это — сфера особых, личных и «личностных» отношений. Именно она объединяет три других блока системы в одно целое и образует область, без которой не может быть «общества». Именно отсюда три других блока «черпают» человеческий материал, и сюда же они возвращают его «использованным» или обогащенным в зависимости от социально-экономической структуры сфер производства, потребления и обучения1.

Изображенные на схеме блоки ни равнозначны, ни независимы друг от друга. Отношение каждого человека к сфере потребления определяется его «местом» в сфере производства. Вместе с тем отношение к сфере производства определяется, с одной стороны, его «местом» в системе культуры (просто говоря, «уровнем» его культурного развития), а с другой — часто его «местом» в системе потребления. Наконец, отношение к сфере культуры (т.е. к системе образования) нередко зависит от «места» в структурах производства и потребления. Все эти отношения накладываются друг на друга, взаимодействуют и, кроме того, преобразуются в новую сеть отношений уже непосредственно между людьми, определяющих качества личности и «личностную» позицию каждого человека.

Уже на их основе строятся реальные личные отношения.

__________________________________________

1 Мы не затрагиваем здесь вопросов об обратном влиянии сфер производства, потребления и обучения на личные отношения людей: нам важно подчеркнуть факт существования особой области таких отношений и ее роль в образовании системы, которая называется «обществом».

Конец страницы 675

Начало страницы 676

Таким образом, «обществом» может быть названа только такая организация людей, в которой кроме структур производства, потребления и культуры существует еще сфера особых отношений между людьми, отношений, возникающих прежде всего по поводу производства, потребления и культуры и принимающих форму социально-классовых и «личностных» отношений. Выделяя любой из первых трех блоков — производства, потребления или культуры, мы можем говорить об отношениях, которые определяются только их собственной структурой (например, об организационных отношениях и нормах поведения в производстве, о производственной дисциплине или о нормах поведения в быту и при распределении, о бытовой дисциплине). Но мы не можем говорить об «общественных отношениях», «общественных качествах» и «общественной дисциплине»: все это имеет место в совершенно другой сфере — «личностных» или социально-классовых отношении.

* * *

Этот вывод, полученный из анализа понятия «общество», может быть перенесен уже непосредственно на жизнь детей. Конечно, наивным и неправильным было бы искать у детей «общество» с точно такой же структурой, как изображенная на схеме. У детей не может быть «общества» в точном смысле этого слова, «общества», живущего независимо от влияния взрослых. Взрослые, и в частности воспитатели, постоянно вмешиваются в жизнь детей, организуют и перестраивают ее по своему усмотрению, в соответствии со своими задачами. И так всегда должно быть. Но вопрос в том, во что они вмешиваются и как вмешиваются.

Часто вмешиваются так, что при этом разрушается и даже совсем исключается сфера личностных отношений между детьми, их самодеятельность в установлении и построении этих отношений. Вместо самодеятельности детей и их отношений друг к другу мы получаем сферу «парных отношений» воспитатель—ребенок, в которой очень мало остается от собственно общественных отношений (ибо нет равенства возможностей), в которой у ребенка не может быть свободы в построении своих отношений и, следовательно, не могут развиваться общественные и истинно нравственные качества.

Значит, для формирования у детей общественных качеств и нравственного самосознания нужно создавать соответствующие условия, организовывать и постоянно сохранять сферу их «личностных» отношений, стимулировать самодеятельность детей, «свободу» в установлении отношений друг с другом.

Но это и будет созданием «общества» детей, «детского общества» в точном соответствии со структурой разобранного понятия.

Конец страницы 676

Начало страницы 677

И такой вывод определяет как работу воспитателя, так и направление дальнейших исследований. Необходимо ответить на вопрос, как можно и нужно вмешиваться в жизнь детей и активно организовывать ее, чтобы при этом не разрушалась детская самодеятельность в сфере «личностных» отношений, чтобы не разрушалось «детское общество». Где и как это возможно?

Именно здесь приходится выделить на передний план игру и подчеркнуть ее особую роль в воспитательном процессе. И в других формах жизни детей — в занятиях, в труде, в быту — идет общественная жизнь и могут устанавливаться «личностные» отношения между детьми, но очень ограниченно и лишь в той мере, в какой они уже сложились и отработаны. Пока дети не воспитаны, не выработали форм и способов общественного поведения, конфликты между ними в сфере «личностных» отношений отрицательно влияют на всю их деятельность, подчас совершенно ее разрушают. Именно поэтому и в сфере учебной деятельности, и в сфере детского самообслуживания свобода детей в течение длительных промежутков времени недопустима, мы вынуждены непременно помогать им и направлять их, переходя к «парным отношениям» воспитатель—ребенок. Но тогда, как уже говорилось, мы разрушаем «детское общество» и делаем невозможным развитие общественных и нравственных качеств.

Где же тогда могут и должны воспитываться общественные качества?

А.П.Усова подчеркивает, что наибольшие возможности формирования «детского общества» обеспечиваются именно игровой деятельностью детей. К этому, наверное, нужно добавить, что воспитатели, и вообще взрослые, могут допустить эту свободу и самодеятельность детей в игре, потому что любой ее результат, любое отклонение от намеченной нормы не принесут тех разрушительных последствий, какие они могли бы принести в учебной деятельности или в самообслуживании детей.

Опираясь на эти возможности игры, целесообразно использовать ее как форму организации жизни детей, как средство создания «детского общества».

Но где именно в этой форме будут лежать и складываться собственно общественные отношения?

Попробуем взглянуть на игру с точки зрения приведенной выше схемы «общества». Какому блоку в ней она соответствует?

На наш взгляд, ее нужно поставить в соответствие прежде всего с блоком производства. Хотя в игре нет того «жизненного» продукта, который всегда должен быть получен в производственной деятельности, но это отличие ее имеет значение только для взрослого и общества в целом, а для ребенка остается незначимым. Вместе с тем игра, подобно производственной деятельности, имеет строго определенную структуру деятельности и отношений, имеет систему определенных «мест», или

Конец страницы 677

Начало страницы 678

«ролей», и чаще всего задается детям извне воспитателями, взрослыми, старшими детьми. Есть отношения — их нужно разбирать особо, — в которых игра подобна учебной деятельности или блоку потребления. Но она никогда не может быть поставлена в соответствие сфере личностных отношений. И это главное, что важно подчеркнуть.

Поэтому, выделив в качестве предмета изучения игру как таковую, ограничив себя сюжетом игры, ее правилами и игровыми отношениями, мы оставим в стороне как раз то, что называется «детским обществом». Игра сама по себе, хотя она и организует детей в группы со строго определенной структурой, еще не дает «детского общества». Она может служить основанием для организации «детского общества», но оно складывается не в ней самой, а вокруг нее, по поводу нее — при выборе игры, при составлении и согласовании общего замысла, при распределении игровых ролей, в конфликтах из-за несоблюдения замысла или правил и т.д. Таким образом, в «детском обществе», складывающемся на основе какой-то игры, есть две разнородные части. Одна часть — структура самой игры, а вместе с тем и система отношений между детьми, задаваемая ее замыслом, сюжетом, правилами и т.д. Другая часть — отношения по поводу игры, т.е. распределение или «захват» ролей, контроль за соблюдением правил и т.п.

Каждая из этих частей «детского общества» живет по своим особым законам, каждая требует особых качеств личности и воспитывает особые качества.

Возьмем, к примеру, какую-либо игру по правилам. Чтобы участвовать в ней, ребенок должен понимать общий замысел игры, уметь усваивать правила и строить в соответствии с ними свою деятельность, уметь соблюдать отношения с другими детьми, которые заданы игровой деятельностью, и т.п. Все это нужно для самой игры. Но это не может помочь в установлении нормальных взаимоотношений с другими детьми по поводу игры, например не может обеспечить взаимопомощи, мирного урегулирования спорных вопросов при распределении ролей и в других менее заметных, но не менее важных отношениях. Там понадобятся совершенно иные умения и навыки.

Понимание этой стороны дела правильно организует педагогические усилия. В зависимости от того, что педагог хочет воспитать в детях, он будет выдвигать в центр внимания и организовывать ту или другую систему взаимоотношений. Если хотят воспитать у детей умение подчиняться в дальнейшем каким-то производственным правилам, хотят, чтобы дети поняли и усвоили значение подобных правил в совместной деятельности, невозможность достигнуть результата без их соблюдения, то на первый план, естественно, выдвигаются сама игра, ее сюжет или правила, усвоение правил, влияние нарушений правил на результаты и т.п. Если же нас интересует воспитание общественных качеств личности, воспитание

Конец страницы 678

Начало страницы 679

нравственного сознания ребенка, то на передний план, наоборот, выдвинется все то, что происходит между детьми вокруг игры, — функции инициаторов игры, столкновение различных замыслов, борьба за наиболее «интересные» роли или, напротив, безразличие к этим ролям, уступки друг другу или крайняя неуступчивость, основания, позволяющие в конце концов согласовать претензии детей, или, напротив, причины полного разрушения совместной деятельности.

* * *

Уже из одного этого различения следует вывод, важный как для практики воспитания, так и для научных исследований. Если мы подходим к игре с точки зрения использования ее в целях общественного и нравственного воспитания детей, если мы рассматриваем ее как средство организации детского общества, то для нас во многих отношениях безразличными оказываются сам сюжет игры или правила и усвоение их детьми. Не через сюжет и не через правила игры воспитываются «общественность» детей и их нравственные качества, хотя и то и другое необходимо для организации игры и как-то участвует в воспитательном процессе. Структура игры, ее сюжет и правила оказываются здесь внешними образованиями, не влияющими принципиально на развертывание «личностных» взаимоотношений между детьми. Это утверждение нельзя понимать так, что сюжет игры вообще не должен учитываться в подобных исследованиях. Часто он оказывается значимым и важным, например, как форма проявления личностных отношений (см. по этому поводу статью Р.Г.Надежиной), но это уже совсем иной аспект исследования и другое, по сути дела, вторичное явление. А если мы анализируем взаимоотношения детей по поводу игры, то конкретное содержание сюжета и правил оказывается действительно несущественным; оно должно быть учтено лишь для оценки значимости различных ролей или «мест» для детей.

Но это означает, что принцип, выдвинутый сейчас в качестве важнейшего основания педагогической работы, — использовать игру для создания «детского общества», для воспитания общественных и нравственных качеств у детей — дает новое направление педагогическим исследованиям, принципиально отличное от тех исследований игры как таковой (т.е. сюжета, правил и т.п.) и ее роли в воспитании детей, которые проводились раньше. Чтобы удовлетворить этому принципу, нужно переместить центр тяжести исследований с сюжета игры на отношения, которые складываются у детей по поводу игры.

Какие же проблемы стоят в этой новой сфере исследований? Необходимо выяснить, как складываются взаимоотношения детей по поводу игры, как они «протекают», что управляет столкновениями

Конец страницы 679

Начало страницы 680

детских интересов и претензий, какие факторы нормируют поведение детей в этих конфликтах.

Все эти вопросы не возникают, когда игра организована и непрерывно контролируется воспитателем. Он задумывает игру, он распределяет роли и расставляет детей по местам, он решает детские споры и наказывает провинившихся. Внешне все выглядит хорошо. Но нет ни «детского общества», ни воспитания общественных и нравственных качеств.

Чтобы создать «детское общество», воспитатель должен отойти «в сторону» и дать детям свободу. И тотчас же конфликты: сначала по вопросу, во что играть, потом — кто что будет делать (какую роль займет), затем — в какой последовательности должны идти игровые действия, и, наконец, недовольные течением игры, если все же она началась, покидают ее в самом разгаре.

Что должно прийти на помощь воспитателю, чтобы игра могла быть организована и протекала нормально без его непосредственного участия? Нелепо было бы думать, что здесь можно обойтись без столкновений и конфликтов. Они должны быть, они оправданны, и без них не может быть воспитания. Педагог должен добиваться не устранения конфликтов, а правильного их разрешения в соответствии с принципами и нормами человеческих общественных отношений. При этом на что он должен опираться? Одного понимания замысла игры и знания правил, как мы уже говорили, здесь недостаточно. На помощь приходит вся та система разнообразных принципов, норм поведения и чувств, которая называется товарищескими и дружескими отношениями, уважением и любовью.

Возьмем простой пример. Группа детей решила начать игру, и двое претендуют на одну и ту же роль. Как можно разрешить их конфликт? На каком основании можно предпочесть одного ребенка другому? Если в дело вмешается воспитатель и без всяких оснований, просто так, отдаст или поручит роль одному из детей, это будет безнравственным. Справедливое решение конфликта предполагает какое-то основание, и оно должно быть принято детьми.

Основания могут быть различными. При согласовании замысла игры им может быть степень соответствия его окружающей жизни, деятельности и отношениям взрослых. Кстати, в этой связи, наверное, и идет формирование и развитие игровых сюжетов. При распределении «интересных» ролей основанием может служить какой-либо абстрактный нравственный принцип (например, принцип «по очереди» — сегодня ты, а завтра эту роль возьму я), или умение (соответственно неумение) ребенка совершать действия, необходимые для данной роли, или дружеские отношения между детьми. Последние особенно ярко демонстрируют природу этих дополнительных оснований, необходимых для разрешения конфликтов между детьми. Они являются именно тем, что заставляет одного ребенка уступить другому интересную роль, которую он никогда

Конец страницы 680

Начало страницы 681

не уступил бы, если бы дети не были связаны дружескими отношениями. Следовательно, дружеские отношения — это то, что заставляет ребенка особым образом вести себя в этом конфликте — не так, как он вел бы себя, если бы не было этой добавки. Но точно в такой же функции выступают и все другие основания — собственно моральные нормы и принципы.

* * *

Таким образом, мы выяснили функцию общественных и нравственных норм и соответствующих им качеств личности; они необходимы для регулирования отношений детей по поводу игры — при согласовании замысла, распределении ролей и т.п. Когда это осуществлено и начинается собственно игра в соответствии с выбранным сюжетом и правилами, все эти нормы и качества становятся ненужными: в сфере игры единственным управляющим принципом является сам сюжет. И так продолжается до тех пор, пока не нарушена сюжетная логика игры. А как только она нарушена, дети тотчас же выпадают из структуры игры и оказываются в сфере отношений по поводу игры; здесь, естественно, опять начинают действовать общественные и нравственные нормы.

Но если все это действительно так, то было бы бессмысленным пытаться воспитывать общественные и нравственные качества детей, опираясь на сюжет и правила самой игры. Воспитывать их можно только в сфере отношений по поводу игры, ибо только здесь ребенок может почувствовать необходимость в них. Но это означает и следующее — сами общественные и нравственные нормы могут задаваться детям в качестве особых содержаний усвоения тоже только в ситуациях, возникающих по поводу игры, именно в конфликтных ситуациях, ибо только здесь они могут быть использованы в качестве средств разрешения конфликта и только здесь ребенок может увидеть и понять их роль в качестве таких средств.

Здесь еще раз отчетливо выступает расхождение между сюжетом игры и содержанием, которое должно быть усвоено детьми в ситуациях воспитания. Игровой сюжет оказывается чем-то внешним и несущественным, а главным является то, что развертывается вокруг игры, — конфликты между детьми и средства их разрешения, предлагаемые воспитателями.

Нужно понять второстепенную роль сюжета в решении этого круга педагогических проблем. Когда мы поймем это, то сможем разрешить действительно значимые проблемы общественного и нравственного воспитания дошкольников в игре.

Конец страницы 681

Начало страницы 682