- •Содержание

- •1.Общая часть

- •2.Технологическая часть

- •1.Общая часть

- •1.1 Компоновка снн и характеристика

- •1.2 Физико-химические свойства мазута.

- •1.3 Технологические процессы на снн

- •2.Технологическая часть

- •2.1 Конструкция и техническая характери -

- •2.2 Технология слива мазута с железнодорож-

- •2.3 Эксплуатация и техническое обслуживание

- •2.4 Характеристика резервуаров и его обору-

- •3.Расчетно-конструкторская часть

- •3.1 Расчет необходимого количества

- •3.2 Расчет необходимого количества тепла и

- •3.3 Расчет резервуара на прочность

- •4. Организационная часть

- •4.1. Требования техники безопасности при

- •4.2 Защита резервуарного парка от молнии

- •5.Выводы

- •6.Список литературы

3.2 Расчет необходимого количества тепла и

ПАРА ДЛЯ ПОДОГРЕВА МАЗУТА

Средняя температура мазута определяется Тср.К

Tср = ![]() Тн +

Тн + ![]() Тк

(3.2.1)

Тк

(3.2.1)

Где: Тн и Тк – начальная и конечная температура мазута

Tср = ![]() х 318 +

х 318 + ![]() х 333 = 328 К

х 333 = 328 К

Средняя плотность мазута

определяется

![]() ср,

кг/м

ср,

кг/м

![]() ср.=

ср.=

![]() 293

– а ( Тср

– 293 )

(3.2.2)

293

– а ( Тср

– 293 )

(3.2.2)

Где: а – температура поправки, кг/м К

а-1,825 – 0,001315 х 293

![]()

Среднее значение теплоёмкости мазута , Ср кДж/ кг определяеться:

Ср = 0,4825 + 0,00077 ( Тср – 100) (3.2.3)

Ср = 0,4825 + 0,00077 ( 328 – 100) = 0,6581 кДж/ кг

Масса мазута в резервуаре G, кг определяем:

G = Vn x ср (3.2.4)

где: Vn – полезный объем резервуара, м

G = 5000 x 18,795 x 0,85 = 79878,75 кг

Количество тепла, которое затрачивается на подогрев мазута, q, кДж определяеться:

q1 = G x Gср ( Тк – Тн ) (3.2.5)

q1 = 79878,75 х 0,6581(60 – 45)= 788523 кДж/кг

Затраты тепла на плавление парафина, q кДж, определяется:

q = G a y (3.2.6)

где; а – количество парафина в мазуте, в долях единицах (6%)

y - скрытая теплота плавление парафина, кДж/ принимаем. 166,4.

Для вязких нефтепродуктов, которые не содержат парафин q =0.

q= 79878,75 х 6 х 166,4 = 79750944 кДж/ кг

Затраты тепла во внешнюю среду q , кДж

q3 = Kn x q1 (3.2.7)

q3 = 0,3 x 788523 = 236556,9 кДж

Часовые затраты тепла за период подогрева q4, кДж/кг

q4 = ![]() (3.2.8)

(3.2.8)

q4 = ![]()

3.3 Расчет резервуара на прочность

Резервуары типа РВС имеют форму поверхостей вращения. Под действием внутреннего давления в их стенках возникают напряжения розтяжения и частичного изгиба. Однако, в результате малой толщины стенки в сравнении с радиусом кривизны оболочки последними можно пренебречь. При таких условиях уравнением для расчета является уравнение Лапласа.

(3.3.1)

(3.3.1)

где: Tk и TM – меридиональное и кольцевое усилие, что отнесенные к единице длины;

Rk и RM – радиусы кривизны в меридиональном и кольцевом перерезах;

ρ – плотность жидкости;

g – прискорина свободного падения;

hh – избыточный напор;

hp – высота столба жидкости в перерезе, который рассматривается.

Избыточный напор определяется как:

(3.3.2)

(3.3.2)

где: Рн – избыточное давление в газовом пространстве резервуара. В соответствии с нормами построения резервуаров, максимальное избыточное давление в газовом пространстве резервуара не должно превышать 2000 Па.

hН

= ![]() = 15,5

= 15,5

Для резервуаров типа РВС уравнения Лапласа упростится, поскольку RM = ∞, а Rk =R ( R – радиус резервуара) и принимает вид:

![]() (3.3.3)

(3.3.3)

![]()

Кольцевое усилие Tk – на единицу длины круга связано с кольцевыми напряжениями σk – и толщиной стенки стенки δ зависит :

![]() (3.3.4)

(3.3.4)

Tk = 13,6 x 2,5 = 34

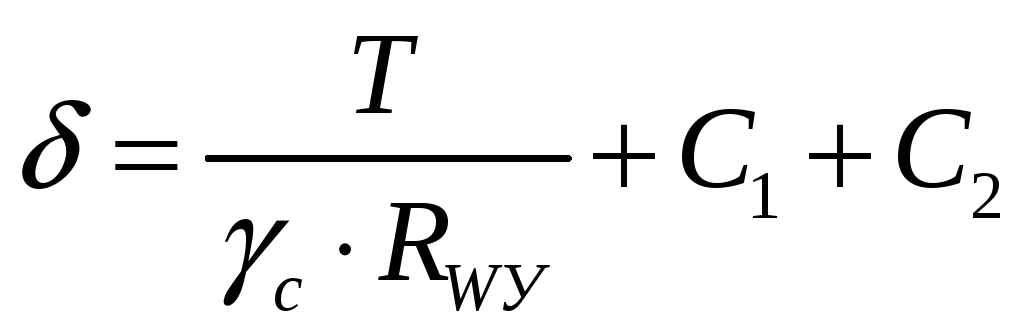

Приравнивая кольцевые напряжения σk, что равняются расчетному напряжению σр, и подставляя (4) в (3) получим формулу для определения толщины стенки резервуара:

(3.3.5)

(3.3.5)

![]()

Расчет строительных конструкций резервуаров проводим по методу предельных состояний первой и второй групп. Предельные состояния конструкций резервуаров определяются:

- первое предельное состояние – за несущей способностью (прочностью, стойкостью или выносливостью материала), по достижении которого конструкция теряет способность к опоре внешним влияниям или получает недопустимые остаточные деформации (разрушается);

- второе предельное состояние – за развитием избыточных деформаций от статических или циклических нагрузок, по достижении которого в конструкции, которая хранит прочность и стойкость, предъявляются недопустимыми деформации.

Расчет стенок резервуара на прочность, в соответствии с нормами ВБН В.2.2-58.2-94 выполняется по формуле:

(3.3.6)

(3.3.6)

где: Т – расчетное кольцо усилия розтягу в стенке от внутренних горизонтальных нагрузок; γс – коэффициент условий работы. Его значение выбирается за справочниками и могут равнятся:

- нижний пояс с учетом врезки – 2,6

- остальные пояса – 0,7

- соединение стенки с днищем – 1,2

- соединение стенки кровлей – 1,0

RWУ – расчетное сопротивление стыковых сварных из соединений на розтяжение. Его значение зависит от марки стали. Основные свойства наиболее распространненых сталей приведены в таблице.

Таблица. Основные свойства наиболее распространенных сталей, что применяют при строительстве резервуаров.

-

Марка стали

δ, мм

ВСт3пс6

ВСт3пс5

14Г2

10Г2С1

14Г2АФ

15Г2АФДпс

15Г2СФ

15ХСНД

16Г2АФ

18Г2Фпс

15Г2СФ

12Г2СМФ

14ГСМФР

206

206

284

333

333

333

333

373

373

373

373

431

431

5...9

10...30

4...32

10...40

4...50

10...32

4...32

10...32

4...50

8...32

8...32

10...32

4...40

![]() + 26 + 21 = 47,5

+ 26 + 21 = 47,5

Расчетное сопротивление стыковых сварных из?єднань при ролботи их на розтяг и выгон во время всех процессов сварки с физическим контролем качества швов визначаежться:

(3.3.7)

(3.3.7)

где: yn – предел текучести стали, которая определяется соответствующими стандартами; γm – коэффициент надежности относительно материала проката.

Rwy

= ![]()

Расчетная толщина каждого пояса резервуара определяется в пределах наибольших кольцевых напряжений, которые имеют место на расстоянии «у» от низа расчетного пояса.

![]() (3.3.8)

(3.3.8)

y = 0,6![]()

Расчетное кольцевое усилие розтяжения, определяеться по формуле:

![]() (3.3.9)

(3.3.9)

Т = [1 х 0,5 (12-6) + 1,2 х 8 ] х 5 = 79,5