- •Понятие и значение миссии организации, ее соотношение с целями организации. Структура миссии. Модель Абеля и ее использование для формулирования миссии организации.

- •Цели организации, их классификация. Требования к формулированию целей.

- •Сущность и значение стратегии организации. Модель «5п» стратегии г. Минцберга

- •Назначение и сущность стратегий, разрабатываемых на различных уровнях управления в организации.

- •Корпоративная стратегия: назначение, сущность и содержание.

- •Деловая стратегия: назначение, сущность и содержание.

- •Функциональные стратегии: назначение, сущность и содержание

- •Стадии выработки стратегии организации, их характеристика. Факторы, определяющие выбор стратегии организации.

- •Факторы, влияющие на выбор стратегии

- •Генерация стратегических альтернатив: назначение, сущность, используемый инструментарий.

- •Конкретизация (доводка) стратегических альтернатив: назначение, сущность, используемый инструментарий.

- •Оценивание стратегических альтернатив: назначение, сущность, используемый инструментарий.

- •Подходы к выбору стратегии организации.

- •Алгоритм выбора типа корпоративной стратегии.

- •Особенности разработки стратегии для диверсифицированной организации.

- •Стратегическая сегментация: ее сущность и значение. Понятие сзх и схп.

- •Стратегическая сегментация. Порядок выделения сзх.

- •Понятие сзх. Критерии оценки привлекательности сзх.

- •Понятие схп. Критерии выделения схп.

- •Портфельный анализ: назначение и содержание метода, области применения, преимущества и недостатки.

- •Использование матрицы бкг для разработки стратегии.

- •Возможные стратегии маркетинга для основных категорий продуктов бкг

- •Трудный ребёнок

- •Дойные коровы

- •Недостатки матрицы бкг

- •Использование матрицы Мак-Кинси для разработки стратегии.

- •Использование матрицы Хофера-Шенделя для разработки стратегии.

- •Понятие, сущность и значение синергизма портфеля организации.

- •Понятие, сущность и значение гибкости портфеля организации.

- •Концепция базовой стратегии. Стратегия ограниченного роста.

- •Концепция базовой стратегии. Стратегия роста и ее разновидности.

- •Концепция базовой стратегии. Стратегия сокращения и ее альтернативы.

- •Концепция базовой стратегии. Комбинированная стратегия.

- •Методы выработки базовой стратегии организации. Матрица возможностей по товарам и рынкам. Характеристика ее основных элементов.

- •Понятие жизненного цикла спроса, товара, технологии и его структура. Особенности стратегии организации на разных этапах жизненного цикла.

- •Понятие и виды конкурентных преимуществ, факторы их сохранения и развития.

- •Методика разработки стратегии конкуренции.

- •Общие стратегии конкуренции. Стратегия дифференциации.

- •Общие стратегии конкуренции. Стратегия лидерства по издержкам.

- •Общие стратегии конкуренции. Стратегия фокусирования.

- •Общие стратегии конкуренции. Стратегия оптимальных издержек.

- •Стратегии для организации, догоняющей лидера в отрасли

- •Стратегии для организации, занимающей среднюю позицию в отрасли

- •Стратегии для организации, занимающей слабую позицию в отрасли

- •Глобальные стратегии: назначение, сущность и содержание.

- •Мультинациональные стратегии: назначение, сущность и содержание.

- •Стратегия «голубого океана»: назначение, сущность и содержание.

- •Сравнительная характеристика способов вхождения в новую отрасль.

- •Характеристика различных стратегий и способов интеграции организации.

- •Методы цепочки потребления и их использование в стратегическом управлении

- •Метод скампер и его использование для разработки стратегии организации

- •Цепочка ценностей м Портера и ее использование для разработки стратегии организации

-

Стратегическая сегментация: ее сущность и значение. Понятие сзх и схп.

стратегическая зона хозяйствования – отдельный сегмент внешнего окружения, на который организация имеет или желает получить выход.

Стратегическая сегментация – это первый шаг в процессе формулирования стратегии организации, первый шаг портфельного анализа. В ее основе лежат две теоретические посылки:

-

Признание первостепенного значения внешних факторов для развития организации, что проявляется в отказе от привычного «взгляда вовнутрь», обращенного на традиционные рынки и виды продукции, в пользу «взгляда во внешний мир» будущих тенденций, опасностей и новых возможностей;

-

Понимание уникальности внешнего окружения каждого вида бизнеса и, следовательно, необходимости дифференцированной оценки внешних условий функционирования и разработки индивидуальной стратегии для различных сфер деятельности организации.

Основными элементами стратегической сегментации внешней среды организации являются так называемые стратегические зоны хозяйствования. Разделение отраслевых рынков на отдельные сегменты позволяет более точно оценить перспективы организации на каждом из них, выявить наиболее привлекательные СЗХ и сосредоточить на них свои усилия для того, чтобы максимально выгодно использовать свои конкурентные преимущества.

В рамках концепции стратегической сегментации после определения и разграничения СЗХ осуществляется сегментация внутренней среды, предусматривающая выделение внутри организации стратегических хозяйственных подразделений (СХП), на которые возлагается ответственность за выработку стратегии развития в соответствующих СЗХ. СХП может представлять собой отделение, филиал, группу цехов или отдельный цех, то есть находиться на любом уровне иерархической структуры организации. Каждое СХП возглавляется управляющим – директором, который несет полную ответственность за стратегию развития и текущую деятельность СХП.

-

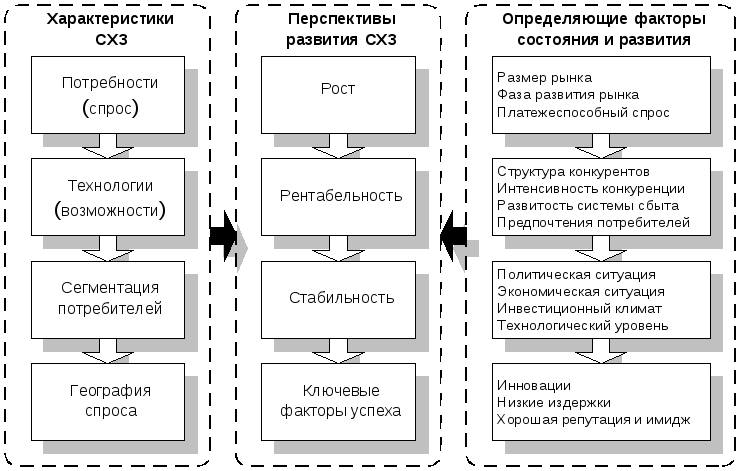

Стратегическая сегментация. Порядок выделения сзх.

Процесс выделения СЗХ включает несколько этапов:

1 этап. Формирование первоначального набора СЗХ;

2 этап. Отбор СЗХ, соответствующих конкурентному профилю компании;

3 этап. Формирование окончательного набора СЗХ.

Ф ормирование

первоначального набора СЗХ. Особенностью

данного этапа является выбор зон и их

исследование вне связи с существующей

структурой и набором продукции

организации, а с точки зрения отдельных

тенденций, опасностей, возможностей,

вытекающих из состояния внешнего

окружения. Такой анализ позволяет

оценить перспективы, которые открываются

в каждой СЗХ любому конкуренту с точки

зрения развития, нормы прибыли,

стабильности, условий конкуренции и

пр. Для выделения СЗХ используются

различные переменные, основными среди

которых являются: вид потребностей;

характер технологий, используемых для

удовлетворения потребностей; типы

потребителей; география рынков. Процесс

выделения СЗХ (см. рис. 1) начинается

с определения потребностей потенциальных

клиентов. В зависимости от характера

средств удовлетворения этих потребностей

(товаров, услуг) исследуются возможные

технологические решения, обеспечивающие

их производство. Далее прогнозируют

возможные типы покупателей, которые

могут в перспективе приобрести товары

(услуги) соответствующего качества и

цены, определяемого уровнем используемой

технологии. Затем выявляются географические

рынки, в которых может концентрироваться

большая часть потенциальных потребителей.

ормирование

первоначального набора СЗХ. Особенностью

данного этапа является выбор зон и их

исследование вне связи с существующей

структурой и набором продукции

организации, а с точки зрения отдельных

тенденций, опасностей, возможностей,

вытекающих из состояния внешнего

окружения. Такой анализ позволяет

оценить перспективы, которые открываются

в каждой СЗХ любому конкуренту с точки

зрения развития, нормы прибыли,

стабильности, условий конкуренции и

пр. Для выделения СЗХ используются

различные переменные, основными среди

которых являются: вид потребностей;

характер технологий, используемых для

удовлетворения потребностей; типы

потребителей; география рынков. Процесс

выделения СЗХ (см. рис. 1) начинается

с определения потребностей потенциальных

клиентов. В зависимости от характера

средств удовлетворения этих потребностей

(товаров, услуг) исследуются возможные

технологические решения, обеспечивающие

их производство. Далее прогнозируют

возможные типы покупателей, которые

могут в перспективе приобрести товары

(услуги) соответствующего качества и

цены, определяемого уровнем используемой

технологии. Затем выявляются географические

рынки, в которых может концентрироваться

большая часть потенциальных потребителей.

Оценка привлекательности выделенных СЗХ представляет собой сложную задачу. Во-первых, СЗХ описываются множеством переменных, важнейшими среди которых являются перспективы роста и рентабельности, ожидаемый уровень нестабильности внешней среды, главные факторы успешного ведения конкурентной борьбы в будущем. Для того чтобы принять рациональное решение по выбору СЗХ руководители должны рассмотреть большое число комбинаций параметров. Во-вторых, параметры, описывающие СЗХ, являются функциями многих переменных. Так, например, перспективы роста должны оцениваться не только темпами роста отрасли, но и по характеристикам жизненного цикла спроса. Кроме того, рассматриваемые параметры СЗХ взаимосвязаны. Перспективы роста и рентабельности, например, существенно зависят от ожидаемого уровня нестабильности внешней среды. Все это делает исследуемые характеристики СЗХ трудно предсказуемыми, что предопределяет необходимость использования достаточно сложных эвристических процедур для их оценки и участия квалифицированных экспертов.

Отбор СЗХ, соответствующих конкурентному профилю организации. На данном этапе необходимо оценить, способна ли организация реализовать открывающиеся возможности в привлекательных СЗХ. Для этого следует построить рыночный профиль каждой СЗХ – перечень основных навыков и способностей, необходимых для успешного функционирования организации в данной СЗХ, исходя из рыночных требований, сравнить с конкурентным профилем организации и выявить возможные разрывы. Далее необходимо оценить, способна ли организация устранить выявленные разрывы. Если организация не может нарастить свой потенциал до уровня, соответствующего требованиям рассматриваемой СЗХ, либо ожидаемые доходы от деятельности в СЗХ не возместят затраты, связанные с изменением профиля способностей организации, то данная СЗХ должна быть исключена из сформированного набора СЗХ.

Формирование окончательного набора СЗХ. На данном этапе из множества рассматриваемых СЗХ осуществляется отбор достаточно узкого круга СЗХ, иначе решения по ним потеряют полноту и осуществимость. Набор СЗХ должен удовлетворять целому ряду критериев, важнейшими среди которых являются: краткосрочный и долгосрочный рост, текущая и долгосрочная рентабельность, синергизм и гибкость. Множественность и противоречивость критериев (например, долгосрочная задача роста организации может вступить в конфликт с задачей достижения максимальной рентабельности в ближайшей перспективе, а стремление к получению максимального эффекта синергии может привести к потери гибкости организации), а также наличие ограничительных условий, обусловленных как внешними обязательствами фирмы, так и внутренними ресурсными возможностями, значительно усложняют задачу выбора СЗХ. Для ее решения применяются эвристические процедуры, учитывающие предпочтения лиц, принимающих решения.