- •400066, Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

- •Правила по технике безопасности при работе в химической лаборатории

- •Глава 1. Номенклатура и изомерия органических соединений.

- •§ 1.1. Теория строения органических соединений а.М. Бутлерова.

- •Свойства вещества определяются не только их качественным и количественным составом, но и порядком соединения атомов в молекуле, т.Е. Химическим строением вещества.

- •Свойства органических соединений зависят не только от состава вещества и порядка соединения атомов в его молекуле, но и от взаимного влияния атомов и групп атомов друг на друга.

- •§ 1.2. Основы строения и реакционной способности оргаических соединений

- •§ 1.2.1. Общая характеристика органических соединений

- •§ 1.2.2. Классификация органических соединений

- •§ 1.2.3. Номенклатура.

- •§ 1.2.3.1. Заместительная номенклатура

- •Некоторые характеристические группы, обозначаемые только префиксами

- •Порядок старшинства характеристических групп, обозначаемых префиксами и суффиксами

- •Номенклатуре

- •§ 1.2.3.2. Радикально-функциональная номенклатура

- •Названия классов соединений, используемые в радикально-функциональной номенклатуре (в порядке убывания старшинства)

- •§ 1.3. Пространствеая структура биоорганических молекул. Виды изомерии

- •Глава 2. Электронное строение органических молекул. Кислотность и основность органических соединений.

- •§ 2.1. Пространственное строение органических соединений. Стереоизомерия

- •§ 2.2. Понятие о взаимном влиянии атомов в молекуле и электронные эффекты

- •Электронные эффекты заместителей

- •§ 2.3. Системы с замкнутой цепью сопряжения.

- •§ 2.4. Гетероциклические ароматические соединения.

- •§ 2.5. Кислотно-основные свойства органических соединений. Типы кислот и оснований. Определение понятий «кислота» и «основание».

- •§ 2.5.1. Кислоты и основания по Бренстеду

- •Значение рКа некоторых кислот Бренстеда

- •Основания Бренcтеда.

- •Величины рКа некоторых кислот и рКb сопряженных с ними оснований в разбавленных водных растворах

- •§ 2.5.2. Льюисовская кислотность и основность органических соединений.

- •§ 2.5.3. Концепция жестких и мягких кислот и оснований (принцип жмко)

- •Классификация кислот и оснований по Пирсону

- •Глава 3. Механизмы реакций органических соединений.

- •§ 3.1. Классификация органических реакций и их компонентов.

- •§ 3.2. Основные типы органических реакций

- •§ 3.3. Механизмы реакций в органической химии

- •§ 3.3.1. Реакции радикального замещения - sr

- •§ 3.3.2. Реакции нуклеофилъного замещения у тетрагонального атома углерода (sn)

- •§ 3.3.3. Реакции элиминирования ( е1 и е2).

- •§ 3.3.4. Реакции электрофильного присоединения, электрофильного замещения.

- •§ 3.3.5. Реакции нуклеофильного замещения, нуклеофильного присоединения ( реакции присоединения-отщепления).

- •Глава 4. Оксосоединения (альдегиды и кетоны).

- •§ 4.1. Общая характеристика реакционной способности

- •Альдегиды и кетоны

- •§4.2. Химические свойства альдегидов и кетонов.

- •§ 4.3. Альдегиды и их производные

- •§ 4.3. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 5. Карбоновые кислоты. Вопросы к занятию.

- •§ 5.1. Строение, номенклатура и физико-химические свойства карбоновых кислот

- •§ 5.2. Химические свойства предельных кислот и их производных

- •§ 5.3. Кислотно-основные свойства.

- •§ 5.4. Карбоновые кислоты как ацилирующие реагенты

- •Реакции декарбоксилирования

- •§ 5.5. Производные карбоновых кислот, их свойства и взаимные превращеия

- •Функциональные производные карбоновых кислоты

- •Сложные эфиры, имеющие приятный аромат

- •§ 5.6. Отдельные представители амидов кислот.

- •§ 5. 7. Дикарбоновые кислоты

- •Некоторые дикарбоновые кислоты, их названия и кислотные свойства

- •§ 5.8. Ненасыщенные карбоновые кислоты

- •Содержание высших ненасыщенных кислот в растительных маслах, % по массе

- •§ 5.9. Лабораторный практикум.

- •Инструкция по технике безопасности.

- •Ход работы.

- •Глава 6. Биологически активные гетерофункциональные соединения.

- •§ 6.1. Классификация поли- и гетерофункциональных соединений

- •§ 6.2. Общая характеристика реакционной способности

- •Специфические реакции.

- •§ 6.3. Аминоспирты

- •§ 6.4. Гидроксикарбоновые кислоты

- •§ 6.5. Оксокарбоновые кислоты

- •§ 6.6. Фенолокислоты. Особенности строения, свойства и биологическая роль.

- •Отдельные представители фенолокислот.

- •§ 6.7. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 7. Биологически активные гетероциклические соединения.

- •§ 7.1. Понятие о гетероциклических соединениях

- •§ 7.1.1. Пятичленные гетероциклы.

- •§ 7.1.2. Шестичленные гетероциклы.

- •§ 7.1.3. Бициклические гетероциклы.

- •§7.2. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 8. Аминокислоты, пептиды, белки

- •§ 8.1.Строение и свойства аминокислот.

- •§ 8.2. Пептиды.

- •§ 8.3. Качественные реакции на аминокислоты и белки.

- •§ 8.4. Физиологическая роль и применение в медицине некоторых аминокислот

- •§ 8.5. Белки

- •1. Каталитическая функция

- •7. Защитная функция

- •§ 8.6. Лабораторный практикум.

- •Ход работы:

- •Глава 9. Углеводы.

- •§ 9.1. Строение и свойства углеводов.

- •§ 9.1. 1. Классификация углеводов.

- •§9.1.2. Изомерия моносахаров.

- •§9.1.3. Химические свойства моносахаридов.

- •§ 9.2. Производные моносахаридов (дезоксисахара и аминосахара)

- •§ 9.3. Олиго- и полисахариды.

- •§ 9.3.1. Полисахариды.

- •§ 9.4. Гетерополисахариды

- •§ 9.5. Функции углеводов и их обмен

- •§ 9.6. Роль углеводов в развитии кариеса зубов

- •Контрольные вопросы

- •§ 9.7. Лабораторная работа «Свойства простых и сложных углеводов»

- •Глава 10. Нуклеиновые кислоты, их структура и свойства. Вопросы к занятию:

- •§ 10.1. Нуклеиновые основания, нуклеозиды, нуклеотиды.

- •§ 10.2. Нуклеотидный состав и структура днк и рнк.

- •§10.3. Биологические функции нуклеиновых кислот.

- •Контрольные вопросы

- •§ 10.4. Лабораторная работа. «Гидролиз нуклеиновых кислот»

- •Глава 11. Омыляемые и неомыляемые липиды.

- •§ 11.1. Липиды. Строение и классификация липидов

- •§ 11.2. Простые липиды

- •§ 11.2.1. Жиры

- •Константы некоторых жиров животного и растительного происхождения

- •§ 11.2.2. Воски

- •§ 11.2.3. Стериды. Стероиды и стероидные гормоны.

- •§11.2.4.Желчные килоты

- •Стероидные гормоны

- •§ 11.3. Сложные липиды

- •§ 11.4. Лабораторный практикум «Омыляемые и неомыляемые липиды. Терпеноиды и стероиды»

- •II. Некоторые свойства скипидара.

- •III. Качественные реакции на холестерин и жёлчные кислоты.

- •IV. Качественная реакция на витамин d2 (кальциферол).

- •Глава 12. Адсорбция на подвижной границе раздела фаз.

- •§ 12.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение.

- •Поверхностное натяжение жидкостей на границе с воздухом (298 к)

- •§ 12.2. Поверхностная активность веществ.

- •§ 12.3. Адсорбция.

- •2. Изотерма Ленгмюра:

- •§12.4. Лабораторный практикум «Адсорбция поверхностно-активного вещества на границе раздела жидкость-воздух или жидкость-жидкость».

- •Ход работы.

- •Глава 13. Адсорбция на неподвижной границе раздела фаз. Изотерма адсорбции уксусной кислоты на угле.

- •§ 13.1. Адсорбция на границе твердое тело — раствор. Влияние различных факторов на величину адсорбции.

- •§ 13.1.1. Молекулярная адсорбция.

- •§13.1.2. Адсорбция сильных электролитов.

- •§13.2. Адгезия и когезия.

- •Задание для самостоятельной подготовки

- •Контрольные вопросы

- •§13.3. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Глава 14. Физикохимия дисперсных систем

- •§ 14.1. Дисперсные системы и их классификация.

- •По размерам частиц дисперсной фазы

- •По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды:

- •По характеру взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой:

- •§ 14.2. Получение и устойчивость дисперсных систем

- •§ 14.3. Строение мицелл.

- •§ 14.4. Слюна как дисперсная система.

- •§ 14.5. Лабораторный практикум.

- •Ход работы.

- •Литература основная литература

- •Дополнительная литература

§ 4.3. Лабораторный практикум.

”Альдегиды и кетоны”.

Инструкция по технике безопасности.

Низшие альдегиды обладают резким раздражающим и удушающим действием. Поэтому, работать с ними необходимо под вытяжной системой.

Ход работы.

Опыт №1. Окисление альдегидов гидратом окиси меди (реакция Троммера).

Налейте в пробирку 5-10 капель раствора формалина и 2-3 мл 10%-ного раствора щёлочи. Перемешивая смесь, прилейте к ней по каплям слабый раствор медного купороса до появления очень слабой мути. Нагрейте содержимое. Что наблюдается? Напишите уравнение реакции.

Опыт №2. Окисление альдегидов аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зеркала», реакция Толленса).

В чистую пробирку поместите 3 капли 0,2 Н AgNO3, прибавьте 8-10 капель 2Н NH4OH до растворения образующегося осадка гидроксида серебра. К прозрачному раствору добавьте 3 капли 2%-ного раствора формалина или уксусного альдегида. Слабо нагрейте смесь. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.

Опыт №3. Йодоформная проба на ацетон.

К раствору ацетона прибавьте около 1 мл раствора йода. Сюда же, перемешивая, прилейте по каплям раствор едкого натра – столько. Чтобы жидкость обесцветилась. Что наблюдается? Какой ощущаете запах? Запишите результаты и схему образования йодоформа из ацетона. В выводе укажите, по какому центру в альдегиде протекает данная реакция ?

Опыт№4. Получение оксима ацетона.

В пробирку поместите по одной лопаточке солянокислого гидроксил амина, безводной соды и 10-15 капель воды. Подождите пока выделится основная масса СО2, затем охладите и добавьте при хорошем перемешивании 15 капель ацетона. Смесь разогревается и выпадают кристаллы оксима ацетона. Напишите уравнение реакции.

Опыт №5. Получение динитрофенилгидразона.

В пробирку поместите одну лопаточку 2,4-динитрофенилгидразина и такое же количество CH3COONa (кристаллы), добавьте 1 мл 2 Н раствор HCl. Хорошо перемешайте и прибавьте 2-3 капли чистого ацетона. При сильном встряхивании образуется жёлтый кристаллический осадок гидразона ацетона. Напишите схему реакции образования 2,4-динитрофенилгидразона ацетона.

Глава 5. Карбоновые кислоты. Вопросы к занятию.

-

Электронное строение карбоксильной группы.

-

Кислотность и основность карбоновых кислот с точки зрения протолитической теории.

-

Влияние на кислотность карбоновых кислот структуры органического заместителя в молекуле кислоты.

-

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот.

-

Химические свойства карбоновых кислот.

-

Механизм реакции этерификации.

-

Хлорангидриды, ангидриды, амины и нитрилы производные карбоновых кислот.

-

Ди- и трикарбоновые кислоты и особенности их поведения.

-

Медико-биологическое значение карбоновых кислот.

§ 5.1. Строение, номенклатура и физико-химические свойства карбоновых кислот

Органические

соединения, содержащие карбоксильную

группу![]() называются

одноосновными

карбоновыми кислотами, две – двухосновными

и т. д. В

зависимости от природы углеводородного

остатка различают карбоновые

кислоты: предельные, непредельные,

ароматические,

гетероароматические, гидрокси- и

оксокислоты, аминокислоты

и др. Одноосновные карбоновые кислоты

общей формулы

CnH2n+1COOH

называются предельными

кислотами.

называются

одноосновными

карбоновыми кислотами, две – двухосновными

и т. д. В

зависимости от природы углеводородного

остатка различают карбоновые

кислоты: предельные, непредельные,

ароматические,

гетероароматические, гидрокси- и

оксокислоты, аминокислоты

и др. Одноосновные карбоновые кислоты

общей формулы

CnH2n+1COOH

называются предельными

кислотами.

По систематической номенклатуре ИЮПАК названия карбоновых кислот образуют от названий родоначальных углеводородов с тем же числом атомов углерода с добавлением окончания -овая кислота. Названия циклических и ароматических карбоновых кислот образуют добавлением к названию родоначального углеводорода слов карбоновая кислота. Нумерацию цепи начинают с атома углерода карбоксильной группы. Для кислот использу-

ются и тривиальные названия, которые применяют также для замещенных кислот, обозначая положение заместителей греческими буквами. В этом случае углеродный атом, соседний с карбоксильной группой, обозначается как α-углерод, затем β-углерод, γ-углерод:

γ β α

R—СН2—СН3—СН2СООН и т. д.

Для

названия аниона карбоновой кислоты

RCOOӨ

используется

ее латинское тривиальное название с

суффиксом -am,

a

для

названия ее молекулярного остатка без

гидроксильной группы,

т. е. ацила

![]() - то же название, но с суффиксом -ил.

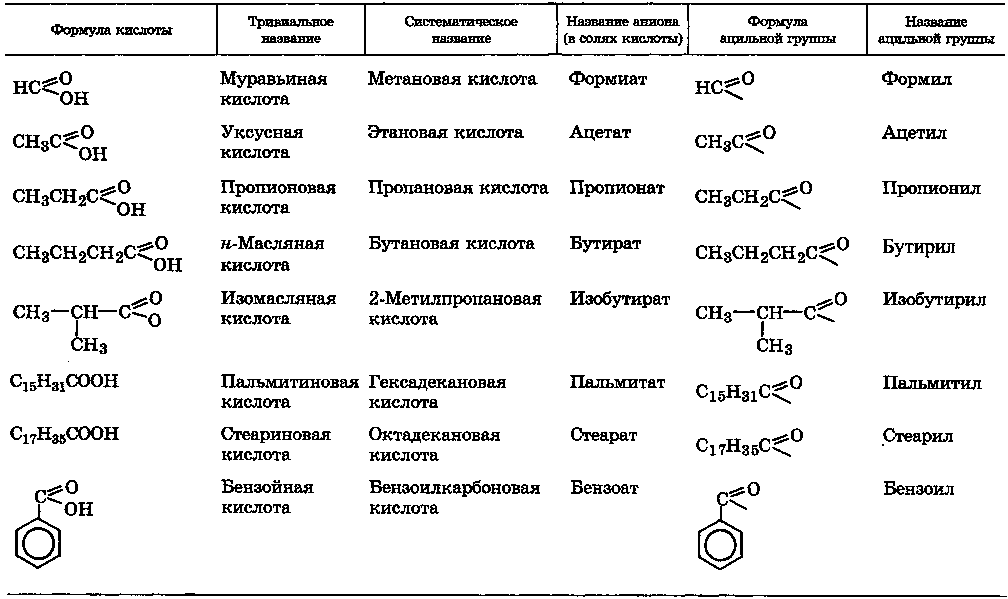

Примеры

тривиальных и систематических названий

некоторых карбоновых кислот, их

анионов и ацильных групп приведены

в табл. 12.

- то же название, но с суффиксом -ил.

Примеры

тривиальных и систематических названий

некоторых карбоновых кислот, их

анионов и ацильных групп приведены

в табл. 12.

Название функциональных производных карбоновых кислот (эфиров, амидов и т. д.) формируется на основе названий их ацильного остатка.

ассоциативный циклический димер линейные ассоциаты

Таблица 12.

Тривиальные и систематические названия некоторых монокарбоновых кислот

Ассоциаты карбоновых кислот частично сохраняются в растворах и даже в парах.

Плавление высших карбоновых кислот, молекулы которых имеют явно анизометрическую форму, происходит постепенно. В интервале от температуры начала плавления до температуры просветления они могут находиться в жидкокристаллическом состоянии.

Молекулы карбоновых кислот дифильны, так как содержат гидрофильный фрагмент — карбоксильную группу —СООН и гидрофобный фрагмент — углеводородную цепь —R. С увеличением длины последней дифильность молекул увеличивается, а растворимость кислот в воде уменьшается. Высшие карбоновые кислоты алифатического ряда, начиная с С10, в воде практически нерастворимы, а растворимость их солей сильно ограничена. Поэтому соли высших кислот образуют истинные растворы только при низких концентрациях, а при более высоких концентрациях - коллоидные растворы. Вследствие анизометричности молекул высших карбоновых кислот, их солей, а также их ассоциатов (мицелл) коллоидные растворы этих веществ могут находиться в лиотропном жидкокристаллическом состоянии.

Первые гомологи предельных кислот — муравьиная, уксусная и пропионовая кислоты - имеют резкий раздражающий запах, а при попадании на слизистые ткани вызывают их ожог.