- •Харьков 2010 г.

- •Тема 2: Функциональная анатомия жевательного аппарата. Анатомическое строение верхней и нижней челюсти. Общие черты и различия в их развитии и строении. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 3: Нервно-мышечный комплекс зубочелюстного аппарата человека технологическая карта практического занятия

- •Мышцы поднимающие нижнюю челюсть

- •Мышцы выдвигающие нижнюю челюсть

- •Мышцы опускающие нижнюю челюсть

- •Тема 4: анатомические особенности строения височно-нижнечелюстного сустава

- •Тема 5: Зубы, зубные ряды. Группы зубов, анатомотопография. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Задание для определения уровня усвоения изучаемого материала

- •Тема 6: Физиологические и патологические виды прикусов. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 7: Артикуляция и окклюзия. Биомеханика движений нижней челюсти. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 8. Ч.1. Обследования больных в клинике ортопедической стоматологии. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Организационная структура практического занятия (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

- •1. Жалобы.

- •2. История жизни больного.

- •3. История настоящего заболевания.

- •4. Семейный анамнез.

- •«Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии»

- •«Основные жалобы ортопедического больного с общей симптомалогией»

- •«Обследование больного в клинике ортопедической стоматологии»

- •«Поликлинические методы исследования»

- •Медицинская документация врача ортопеда-стоматолога

- •Клинические методы исследования

- •Инструментальные аппараты и инструмент, применяемые при клиническом обследовании

- •Диагноз состоит из 2-х частей:

- •Компоненты основного заболевания

- •Критерии установления основного заболевания:

- •Одонтопародонтограмма.

- •Условные обозначения следующие:

- •Выносливость пародонта к нагрузке.

- •Изменение выносливости пародонта при различной степени атрофии лунки.

- •Классификации дефектов зубных рядов

- •Классификации дефектов зубных рядов по Бетельману а. И.

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Тема 8.Ч.2. : Дополнительные методы обследования больных вклинике ортопедической стоматологии. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности:

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Организационная структура практического занятия (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

- •Лабораторные методы исследования включают в себя следующие виды.

- •Лабораторные и инструментальные методы обследования в клинике ортопедической стоматологии

- •«Инструментальные методы исследования»

- •Лабораторные методы исследования

- •Подготовка полости рта к протезированию

- •Подготовка полости рта к протезированию

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Задание для определения уровня усвоения изучаемого материала

- •Тема 9: Классификация оттисков и оттискных материалов, их характеристика. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Организационная структура практического занятия (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Задание для определения уровня усвоения изучаемого материала

- •Тема 10. Твердокристализующиеся оттискные материалы, их характеристика и использование. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Организационная структура практического занятия (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Задание для определения уровня усвоения изучаемого материала

- •Тема 11.: термопластичные оттискные материалы. Их характеристика и использование. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Организационная структура практического занятия (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

- •Принципы работы с термопластическими оттискными массами

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Тема 12 : альгинатные оттискные материалы.

- •Альгинатные оттискные материалы.

- •Тема 13 : силиконовые оттискные материалы.

- •Методика получения двухлойного оттиска

- •Тема 14. Материалы для дублирования моделей и материалы для изготовления огнеупорных моделей

- •Тема 15. Получение моделей челюстей. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти

- •Методика загипосвки моделей в артикулятор-окклюдатор.

- •Методика загипсовки моделей в артикуляторе.

- •Тема 16: Моделировочные материалы. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 17 ч.1.: Пластмассовые стоматологические материалы. Стадии, режимы полимеризации. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 17 ч.2.: Керамические массы и ситаллы. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 18 ч.1: Конструкционные сплавы металлов для зубных протезов. Технологическая карта практического занятия

- •Состав наиболее распространенных легкоплавких сплавов (в % по массе)

- •Технологическая карта практического занятия

- •Тема 19 ч.1: Клиническое применение вкладок. Технологическая карта практического занятия

- •Тема 19 ч.2. Клиническое применение штифтовых зубов. Технологическая карта практического занятия

- •Требования, предъявляемые к корню.

- •Упрощенные конструкции штифтовых зубов.

- •Лабораторный способ.

- •Коронка Логана и Девиса.

- •Тема 20. Клиническое применение штампованных коронок. Технологическая карта практического занятия

- •Правила препарирование зуба под полную искусственную коронку.

- •Методика препарирования зуба под коронку.

- •Тема 21. Клиническое применение пластмассовых коронок технологическая карта практического занятия

- •Особенности клинических приемов изготовления пластмассовых коронок.

- •Тема 22: Клиническое применение комбинированных коронок технологическая карта практического занятия

- •Задания для самоконтроля и самокоррекции

- •Задания для определения уровня усвоения изучаемой темы

- •Тема 27 ч. 1.: Клиническое использование комбинированных мостовидных протезов (пластмасса). Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Задания для определения уровня усвоения изучаемой темы

- •Тема 27 ч. 2.: Клиническое использование комбинированных мостовидных протезов (керамика). Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Задания для самоконтроля и самокорекции начального уровня знаний

- •Тема 28.: Клиническое использование частичных съемных протезов. Технологическая карта практического занятия

- •Теоретические вопросы, на основе которых возможно выполнение целевых видов деятельности

- •Учебная информация, необходимая для изучения данной темы

- •Стоматологические оттискные материалы. Характеристика оттисков (слепков) и методика их получения

- •Задание для самоконтроля и самокоррекции начального уровня знаний

- •Задание для определения уровня усвоения изучаемого материал

- •Тема 29: Клиническое применение бюгельных протезов технологическая карта практического занятия

- •Планирование дугового протеза

- •Методика получения функционального оттиска

- •Технология изготовления рабочих моделей

- •Задания для определения уровня усвоения изучаемой темы

- •Тема 30. Клиническое применение полных съемных протезов технологическая карта практического занятия

- •Задания для самоконтроля и самокоррекции

- •Задания для определения уровня усвоения изучаемой темы

Классификации дефектов зубных рядов

Следует отметить, что все классификации имеют недостатки и положительные стороны. Любая классификация облегчает изучение клиники частичной потери зубов, сокращает записи в истории болезни и, наконец, помогает взаимопониманию между врачами. Но ни одна классификация не дает точных указаний к применению того или иного протеза, так как не в состоянии полностью отразить сложную клиническую картину частичной потери зубов, вид прикуса, состояние твердых тканей и пародонта.

Бетельман А. И. зубные ряды, имеющие дефекты, делит на два класса. К первому он относит зубные дуги, имеющие один или несколько дефектов, но один или два из них являются концевыми. Второй класс составляют зубные ряды с включенными дефектами. Кроме того, в каждом классе он выделяет подклассы.

Классификации дефектов зубных рядов по Бетельману а. И.

|

Дефекты зубных дуг |

|||

|

I класс Один или несколько дефектов, среди которых, по меньшей мере, один ограничен только с мезиальной стороны |

II класс Один иди несколько дефектов, но все дефекты ограничены с двух сторон |

||

|

I подкласс Дефект расположен на одной стороне |

II подкласс Дефекты расположены на обеих сторонах |

I подкласс В каждом из дефектов не более трех недостающих зубов |

II подкласс Есть хотя бы один дефект, в котором число недостающих зубов больше трех |

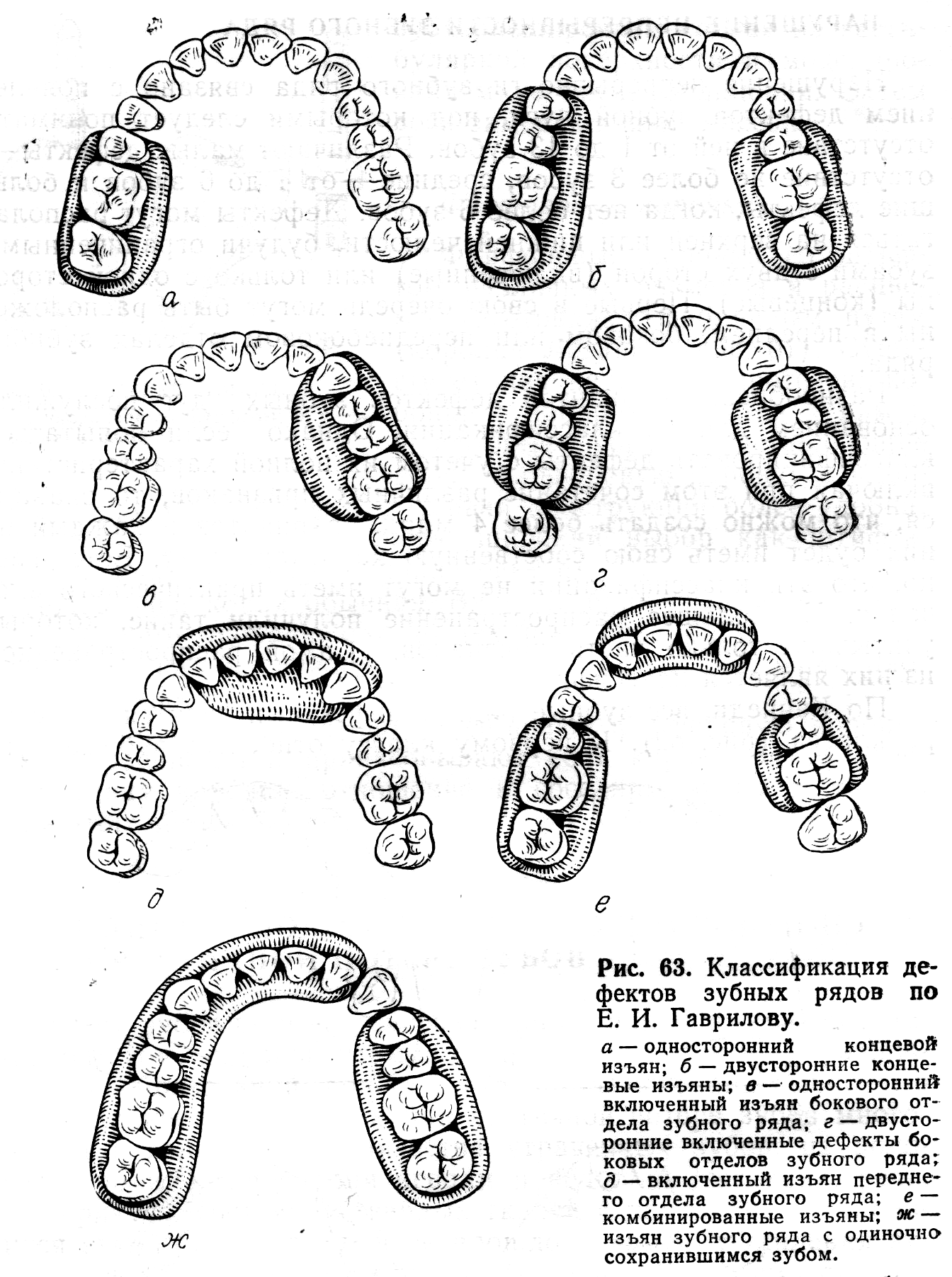

Гаврилов Е. И. предложил свою классификацию дефектов зубных рядов (см. рис.). Особенность ее – выделение в отдельную группу челюстей с одиночно сохранившимися зубами. Согласно этой классификации, различают четыре группы дефектов: 1) концевые (односторонние и двусторонние); 2) включенные (боковые – односторонние, двусторонние и передние); 3) комбинированные; 4) челюсти с одиночно сохранившимися зубами. Подготовка и методика протезирования таких дефектов имеют свои особенности.

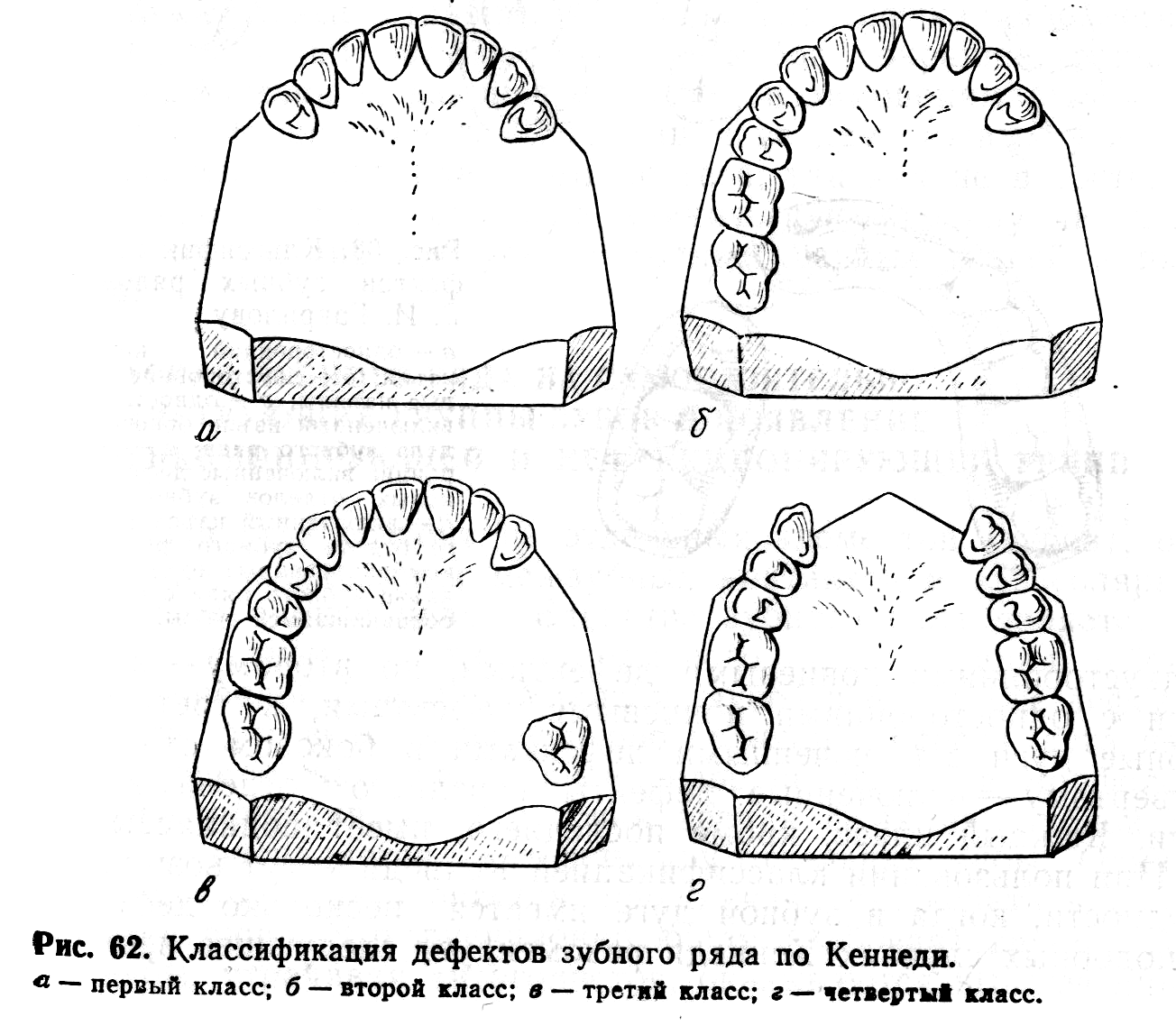

По Кеннеди, все зубные ряды с дефектами делятся на четыре класса (см. рис.). К первому классу относятся зубные дуги с двусторонними концевыми дефектами, ко второму – зубные дуги с односторонними концевыми дефектами, к третьему – зубные дуги с включенными дефектами в боковом отделе, к четвертому – включенные дефекты переднего отдела зубной дуги. Каждый класс, кроме последнего, имеет подклассы.

При пользовании классификацией Кеннеди могут возникнуть трудности, когда в зубной дуге имеется несколько дефектов. В подобных случаях рекомендуется следовать правилам (дополнениям) Апплегате:

-

Определение класса дефекта не должно предшествовать удалению зубов.

-

Если отсутствует третий моляр, и он не должен быть замещен, то он не учитывается в классификации.

-

Если имеется третий моляр, и он должен быть использован как опорный зуб, то он учитывается в классификации.

-

Если отсутствует второй моляр, и он не должен быть замещен, то он не учитывается в классификации.

-

Класс дефекта определяется в зависимости от наиболее дистально расположенных беззубых участков.

-

Дополнительный дефект рассматривается, как подкласс, и определяется их числом.

-

Величина дополнительных дефектов не рассматривается, учитывается только их число, определяемое нормой подкласса.

-

Четвертый класс не имеет подклассов.