Введение

Х русталик

— это двояковыпуклая, бессосудистая,

прозрачная структура, заключенная

в капсулу, покрытую слоем

эпителиальных клеток. Капсула участвует

в изменении

формы хрусталика в процессе аккомодации.

В зоне

экватора она толще, в области заднего

полюса — тоньше.

Пояс прикрепления зонулярных волокон

находится

в области экватора и отделяет хрусталик

от цили-арного тела. Однослойный эпителий

представлен только в

передней капсуле и в области экватора.

Клетки экваториальной

зоны обладают митотической активностью.

Новообразованные эпителиальные клетки

вытягиваются, формируют волокна, а

потеря ими органелл обеспечивает

прозрачность хрусталика. Новые

хрусталиковые волокна

формируются в течение всей жизни

человека и, располагаясь

субкапсулярно, оттесняют более старые

слои

все глубже внутрь хрусталикового

вещества, поэтому рост хрусталика

происходит в передне-заднем и

экваториальном

направлениях. Хрусталик в норме

прозрачный;

любые врожденные или приобретенные

помутнения

капсулы или вещества хрусталика,

независимо от их влияния

на остроту зрения, называют катарактой.

русталик

— это двояковыпуклая, бессосудистая,

прозрачная структура, заключенная

в капсулу, покрытую слоем

эпителиальных клеток. Капсула участвует

в изменении

формы хрусталика в процессе аккомодации.

В зоне

экватора она толще, в области заднего

полюса — тоньше.

Пояс прикрепления зонулярных волокон

находится

в области экватора и отделяет хрусталик

от цили-арного тела. Однослойный эпителий

представлен только в

передней капсуле и в области экватора.

Клетки экваториальной

зоны обладают митотической активностью.

Новообразованные эпителиальные клетки

вытягиваются, формируют волокна, а

потеря ими органелл обеспечивает

прозрачность хрусталика. Новые

хрусталиковые волокна

формируются в течение всей жизни

человека и, располагаясь

субкапсулярно, оттесняют более старые

слои

все глубже внутрь хрусталикового

вещества, поэтому рост хрусталика

происходит в передне-заднем и

экваториальном

направлениях. Хрусталик в норме

прозрачный;

любые врожденные или приобретенные

помутнения

капсулы или вещества хрусталика,

независимо от их влияния

на остроту зрения, называют катарактой.

Приобретенная катаракта

К атаракта,

связанная с возрастом

атаракта,

связанная с возрастом

М орфологическая

классификация

орфологическая

классификация

1. Субкапсулярная катаракта

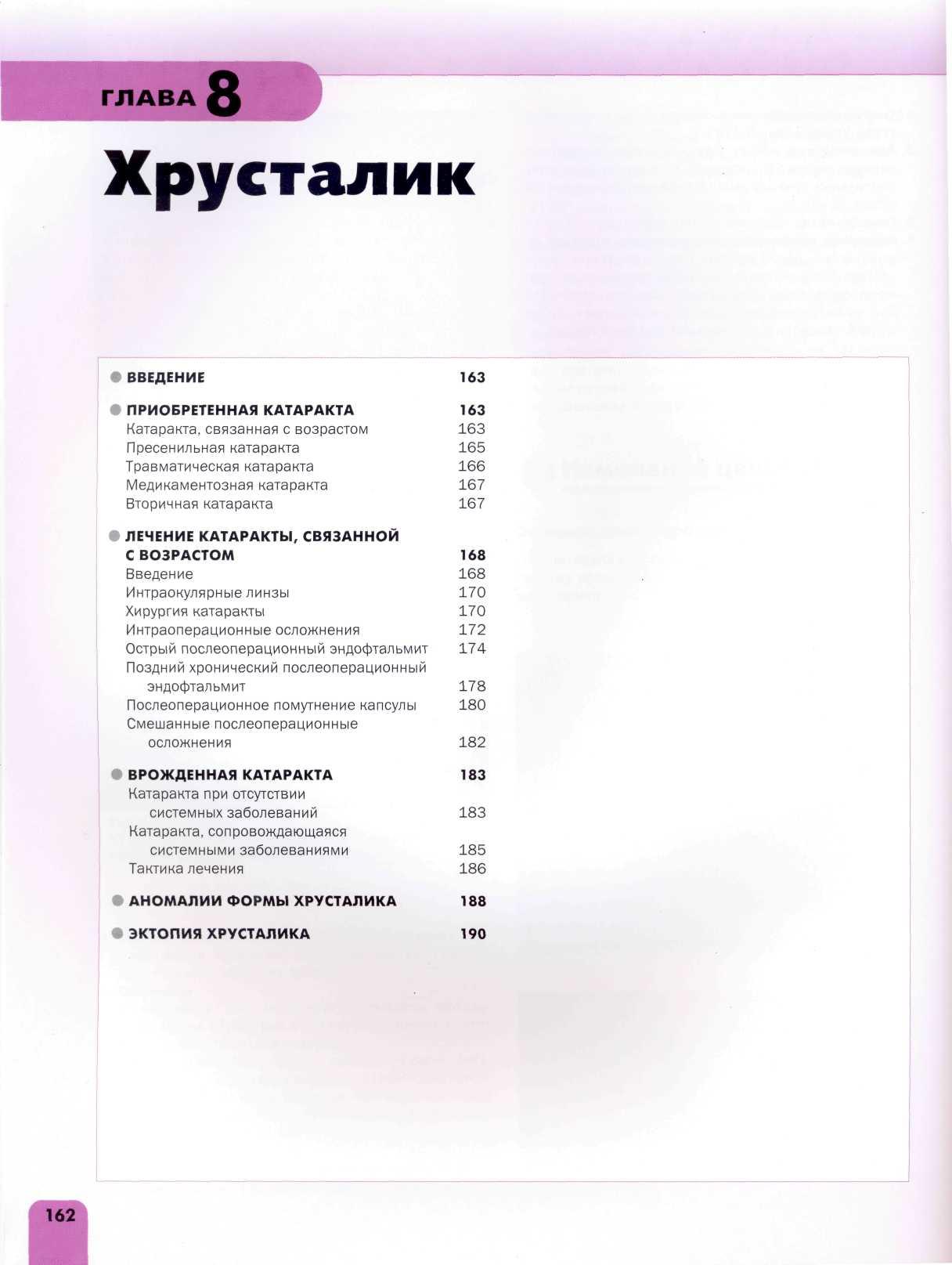

а) передняя субкапсулярная располагается непо средственно под капсулой и связана с фиброзной метаплазией эпителия хрусталика (рис. 8.1);

б) задняя субкапсулярная располагается кпереди от задней капсулы, содержит вакуоли, гранулы или пятнистость (рис. 8.2). Благодаря центральному расположению помутнение под задней капсулой влияет на остроту зрения в большей степени, чем

при ядерной или кортикальной катаракте. Больные хуже видят при миозе, возникающем при свете приближающихся автомобилей или ярком солнечном освещении. Кроме того, больше страдает зрение при фиксации ближнего объекта, чем дальнего.

-

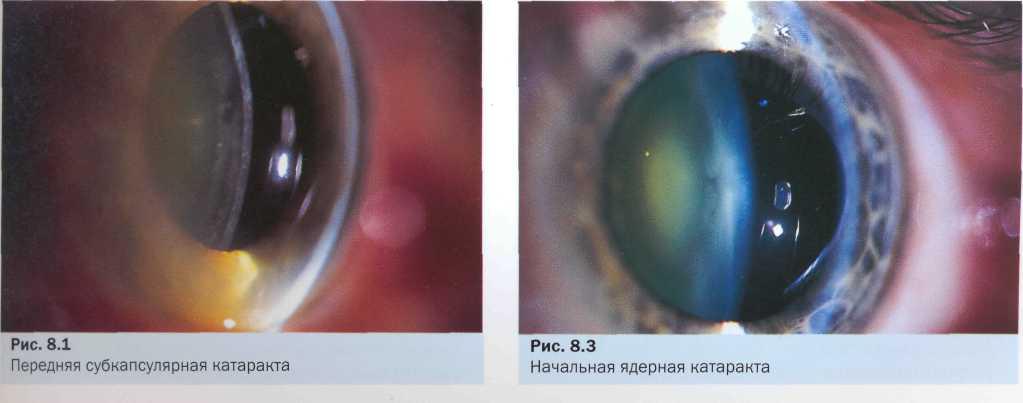

Ядерная катаракта развивается при ухудшении нор мально протекающих возрастных изменений с вовле чением ядра хрусталика (рис. 8.3). Она чаще всего со провождается миопией с увеличением индекса ре фракции и повышенной сферической аберрацией. В результате некоторые пожилые люди обретают спо собность вновь читать без очков («второе зрение ста рика»). Склероз ядра на ранних стадиях характери зуется желтоватым цветом из-за отложений уро- хромного пигмента (рис. 8.4), по мере развития ядро становится бурым (рис. 8.5). Такие катаракты имеют плотную консистенцию и являются показанием для хирургического вмешательства.

-

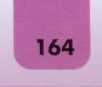

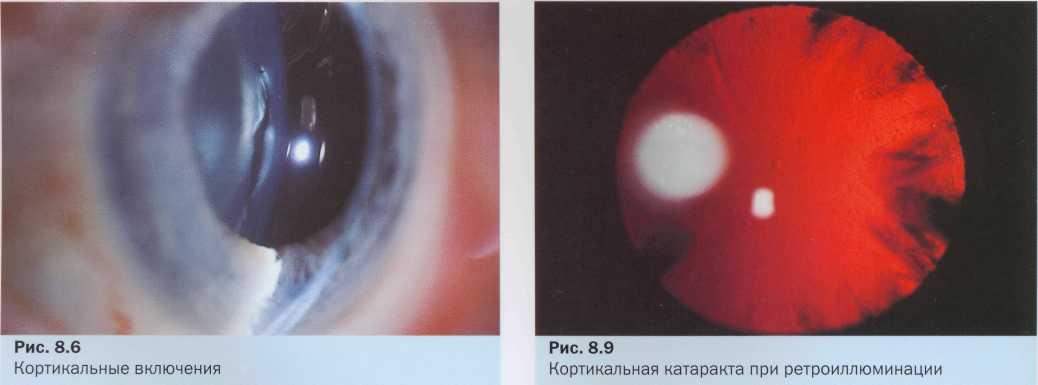

Кортикальная катаракта может охватывать перед нюю, заднюю и экваториальную капсулы. Помутнения вначале похожи на хаотично расположенные включе ния (рис. 8.6) и вакуоли (рис. 8.7) между волокнами хрусталика вследствие гидратации капсулы. В даль нейшем помутнения становятся спице- или клиновид-

4. Елочкообразная катаракта — редкая форма, характеризуется множественными разноцветными игловидными отложениями в глубоких слоях хрусталика. Они могут быть одиночными (рис. 8.10) или сочетаться с другими помутнениями (рис. 8.11).

![]()

Хрусталик

Классификация по зрелости

-

Незрелая катаракта — с частичными помутнениями хрусталика.

-

Зрелая катаракта — с полным помутнением хруста лика (рис. 8.12).

-

Перезрелая катаракта имеет сморщенную перед нюю капсулу вследствие просачивания жидкости из хрусталика (рис. 8.13).

-

Морганиева катаракта — перезрелая катаракта с полным кортикальным разжижением, вызывающим опущение ядра (рис. 8.14).

Пресенильная катаракта

Раннее развитие катаракты возможно при следующих

состояниях.

1. Диабет (см. главу 20) может вызывать изменения индекса рефракции и амплитуды аккомодации. а) классическая диабетическая катаракта — явление редкое. При гипергликемии в водянистой влаге повышается содержание глюкозы, которая диффундирует в хрусталик. Здесь под влиянием альдозоредуктазы она превращается в сорбитол, который накапливается в хрусталике, приводя к вторичной осмотической гипергидратации его вещества. При мягкой форме возможны колеблющиеся нарушения индекса рефракции в зависимости от уровня глюкозы в плазме (гипергликемия, приводящая к миопии). Прозрачные вакуоли кап-

Клиническая офтальмология

сулы впоследствии превращаются в выраженные помутнения. Классическая диабетическая катаракта состоит из помутнений капсулы в виде «снежных хлопьев» (рис. 8.15) и встречается у молодых пациентов. Она может спонтанно рассосаться или созреть за несколько дней;

б) связанная с возрастом катаракта у больных диа бетом развивается раньше. Характерны прогрес сирующие помутнения ядра;

в) ранняя пресбиопия может встречаться при недо статочной гибкости хрусталика.

-

Миотоническая дистрофия (см. главу 20). Примерно у 90% пациентов в 3 декаде жизни развиваются не влияющие на зрение нежные радужные помутнения капсулы, которые к 5 декаде жизни трансформиру ются в заднюю субкапсулярную звездообразную ка таракту с выраженным снижением зрения (рис. 8.16). Иногда ей предшествует миотония.

-

Атопический дерматит (см. главу 20). Примерно у 10% пациентов с острым атопическим дерматитом ката ракта развивается в возрасте от 10 до 30 лет. Помутне ния чаще двухсторонние, с быстрым созреванием.

а) щитовидный плотный передний субкапсулярный диск, который приводит к сморщиванию передней капсулы (рис. 8.17);

б) задние субкапсулярные помутнения, похожие на

осложненную катаракту.

4. Нейрофиброматоз II типа (см. главу 20) сопровождается задним субкапсулярным или задним кортикальным помутнением.

Травматическая катаракта

Т равма

является наиболее частой причиной

односторонней

катаракты у молодых.

равма

является наиболее частой причиной

односторонней

катаракты у молодых.

-

Прямое проникающее ранение хрусталика (рис. 8.18).

-

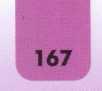

Контузия может приводить к отложениям пигмента на передней капсуле хрусталика (кольцо Vossius) (рис. 8.19), а также выраженным помутнениям в фор ме «цветка» («розеточная» катаракта) (рис. 8.20).

-

Электрический шок или молния являются редкой причиной.

-

Ионизирующее облучение вызывает опухоли орга на зрения.

-

Инфракрасное облучение (интенсивное, как у стек лодувов) приводит к истинным эксфолиациям или пластинчатому отслоению передней капсулы хру сталика, где верхняя порция утолщенной капсулы отделяется от лежащего глубже слоя и распростра няется до угла передней капсулы. Это состояние от личается от псевдоэксфолиаций, когда фибрилляр-

Хрусталик

ный материал откладывается на поверхности передней капсулы хрусталика и других структурах глаза (см. главу 9).

Медикаментозная катаракта

1. Стероиды (как системные, так и местные) обладают катарактогенным эффектом. Вначале возникают задние субкапсулярные помутнения хрусталика, затем вовлекается и передняя субкапсулярная область. Взаимоотношение дозы и продолжительности приема препаратов с образованием катаракты до сих пор неизвестно. Считается, что безопасным является прием менее 10 мг преднизолона (или его эквивалент) или продолжительность лечения менее 4 лет. В то же время считается, что дети более восприимчивы к катарактогенным эффектам системных стероидов. Кроме того, имеет значение индивидуальная (генетическая) восприимчивость. В связи с этим предложена концепция прерывания приема препаратов по достижении безопасных доз. Больные, у которых наблюдается развитие помутнений хрусталика, должны снижать дозы до минимума и, если возможно, перейти на прием препаратов через день, продолжая лечение основ-

ного заболевания. В случае прекращения лечения ранние помутнения могут регрессировать. Однако возможно и прогрессирование помутнений, что может стать показанием к хирургическому вмешательству.

-

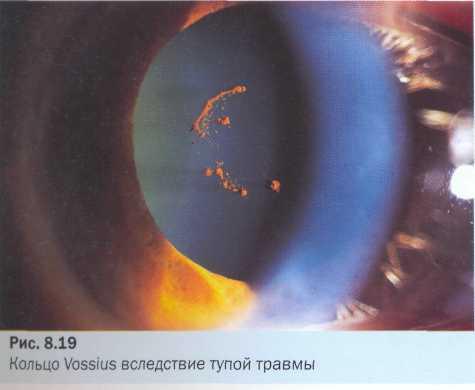

Хлорпромазин вызывает отложения нежных, звездо образных, желто-коричневых гранул на передней кап суле в области зрачка (рис. 8.21). Возможно появление диффузных отложений гранул на эндотелии рогови цы и в глубоких слоях стромы. Помутнения хрустали ка и роговицы — дозозависимые и обычно необрати мые. При высоких дозах (>2400 мг/сут) препарат мо жет вызывать интоксикацию сетчатки (см. главу 13).

-

Бусульфан (милеран), применяемый для лечения хронической миелоидной лейкемии, часто может вы зывать помутнения хрусталика.

-

Амиодарон, применяемый в терапии кардиоарит- мий, примерно у 50% больных, получающих средние или высокие дозы препарата, приводит к помутне ниям передней капсулы, незначительно влияющим на зрение. Может появляться воронкообразная керато- патия (см. главу 5).

-

Препараты золота, применяемые для лечения ревма тоидных артритов, примерно у 50% больных через 3 года от начала лечения приводят к помутнениям передней капсулы, не влияющим на зрение.

6. Аллопуринол, применяемый для лечения гиперури-кемии и хронической подагры, повышает риск развития катаракты у пожилых больных, если кумулятивная доза превышает 400 г или продолжительность лечения более 3 лет.

Вторичная катаракта

В торичная

(осложненная) катаракта развивается в

результате

некоторых первичных заболеваний глаза.

1.

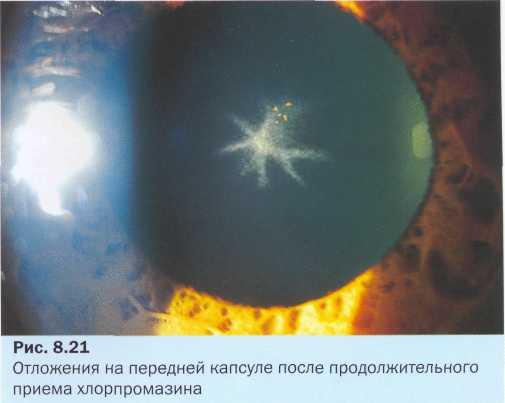

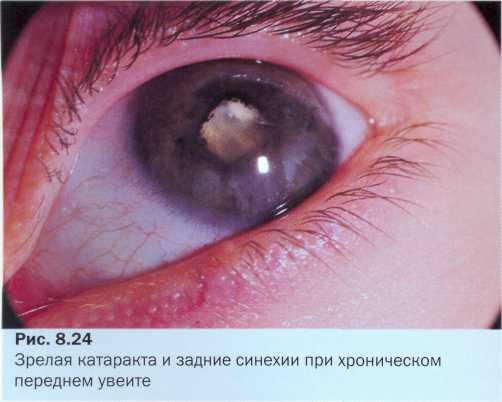

Хронический передний увеит —

наиболее частая причина

вторичной катаракты. К ранним проявлениям

относят полихроматический блеск в

области заднего

полюса хрусталика (рис. 8.22), который

может

не прогрессировать после купирования

увеита.

торичная

(осложненная) катаракта развивается в

результате

некоторых первичных заболеваний глаза.

1.

Хронический передний увеит —

наиболее частая причина

вторичной катаракты. К ранним проявлениям

относят полихроматический блеск в

области заднего

полюса хрусталика (рис. 8.22), который

может

не прогрессировать после купирования

увеита.

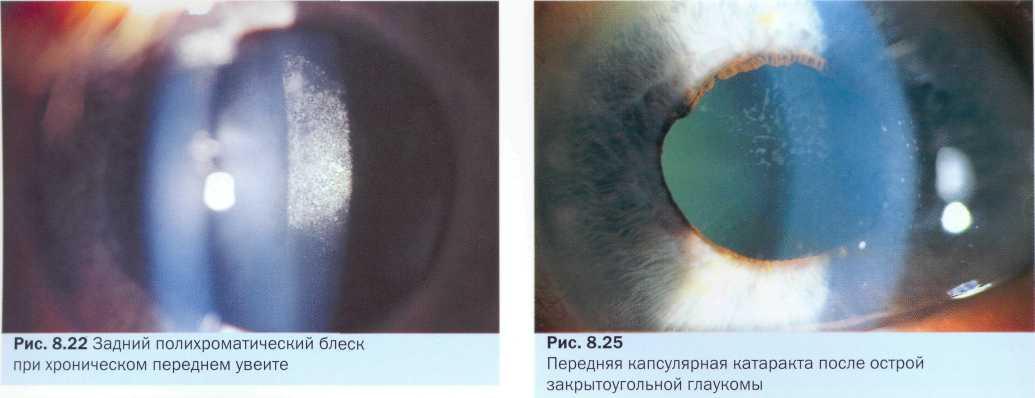

ние субкапсулярные или капсулярные помутнения в проекции зрачка (рис. 8.25). Они представляют собой локальное разрушение эпителия хрусталика и являются патогномоничным признаком перенесенного острого приступа закрытоугольной глаукомы.

-

Миопия высокой степени (осложненная) связана с помутнениями под задней капсулой хрусталика и ранним склерозом ядра. Обычная миопия не сопро вождается формированием такой катаракты.

-

Наследственные дистрофии сетчатки (пигментный ретинит, амавроз Leber, «атрофия спирали» и син дром Stickler) могут сопровождаться помутнениями под задней капсулой (см. главу 15). Экстракция ката ракты иногда улучшает остроту зрения, даже если присутствуют значительные изменения сетчатки.

Лечение катаракты, связанной с возрастом

Введение

П оказания

к хирургическому

лечению

оказания

к хирургическому

лечению

-

Улучшение зрения — основная цель хирургического лечения катаракты, несмотря на различие в подходах в каждом индивидуальном случае. Операция показа на только при такой степени развития катаракты, когда снижены возможности пациента в повседнев ной деятельности. Если пациент желает водить авто мобиль или продолжать работать, снижение зритель ных функций ниже требуемого уровня обусловлива ет необходимость хирургического лечения.

-

Медицинские показания к операции возникают при повреждающем воздействии катаракты на состояние глаза, например при факолитической или факомор- фической глаукоме (см. главу 9). Хирургическое ле чение также показано при необходимости визуализа ции сред глаза при патологии на глазном дне (напри мер, при диабетической ретинопатии), которая

Хрусталик

требует наблюдения и лечения с применением лазер-коагуляции.

3. Косметические показания — более редкие. Например, удаление зрелой катаракты на незрячем глазу с целью восстановления естественности области зрачка.

Дооперсщионное обследование

Помимо общего медицинского осмотра больному, направляемому на хирургическое лечение катаракты, требуется соответствующее детальное офтальмологическое обследование и особое внимание. 1.Тест закрывания-открывания глаз. Гетеротропия может быть свидетельством амблиопии, при которой прогноз по зрению делают с осторожностью. В случае его улучшения возможна диплопия.

-

Зрачковый рефлекс. Поскольку катаракта никогда не приводит к афферентному зрачковому дефекту, его выявление свидетельствует о дополнительной па тологии, которая может повлиять на исход операции в отношении зрения.

-

Придаточный аппарат глаза. Дакриоциститы, бле фариты, хронические конъюнктивиты, лагофтальм, эктропион, энтропион и новообразования слезной железы могут предрасполагать к эндофтальмитам и требуют эффективного лечения до операции.

-

Роговица. Широкая arcus senilis или помутнения стромы могут поставить под сомнение положитель ный исход операции. «Капельная» роговица (cornea guttata) указывает на эндотелиальную дисфункцию с возможностью последующей вторичной декомпенса ции после операции.

-

Передний сегмент. Узкий угол передней камеры осложняет выполнение экстракции катаракты. Псев доэксфолиации свидетельствуют о слабости зону- лярного аппарата и возможных проблемах во время операции. Плохо расширяющийся зрачок также за трудняет операцию, что является основанием для ин тенсивного использования мидриатиков или плано вого растяжения зрачка до капсулорексиса. При слабом рефлексе с глазного дна выполнять капсуло- рексис опасно, поэтому рекомендовано окрашива ние капсулы, например трипановым синим.

-

Хрусталик. Имеет значение тип катаракты: ядерные катаракты отличаются плотностью и требуют боль шей мощности при факоэмульсификации в отличие от кортикальных и субкортикальных катаракт, тре бующих меньшей мощности.

-

Внутриглазное давление. Необходимо иметь в виду любой тип глаукомы или глазной гипертензии.

-

Глазное дно. Патологии глазного дна, например свя занная с возрастом макулярная дистрофия, могут повлиять на степень восстановления зрения.

Биометрия

Экстракция хрусталика меняет рефракцию глаза на 20 дптр. Афакичный глаз имеет гиперметропию высокой степени, поэтому современная хирургия катаракты включает имплантацию интраокулярной линзы вместо

хирургически удаленного хрусталика. Биометрия позволяет рассчитывать оптическую силу линзы для получения эмметропии или желаемой послеоперационной рефракции. Б упрощенном варианте при биометрии учитывают 2 параметра: (а) кератометрию — кривизну передней поверхности роговицы (наиболее крутой и наиболее плоский меридианы), выражаемую в диоптриях или миллиметрах радиуса кривизны; (б) длину оси — ультразвуковое (А-скан) измерение передне-заднего отрезка глаза в миллиметрах.

1. Формула SRK. Это, возможно, наиболее часто используемая математическая формула для расчета оптической силы ИОЛ, предложенная Sanders, RetzlaffnKraff:

Р = А - 2,5L - 0,9К, где

-

Р — требуемая оптическая сила линзы для дости жения послеоперационной эмметропии.

-

А — А-константа, которая меняется от 114 до 119 в зависимости от ИОЛ.

-

L — передне-задний отрезок в миллиметрах.

. К — среднее значение кератометрии, рассчитываемое в диоптриях.

Для оптимизации точности дооперационного прогноза разработан ряд других формул, включающих дополнительные параметры, такие как глубина передней камеры, а также индивидуальные особенности хирурга.

2. Послеоперационная рефракция. Эмметропия явля ется наиболее идеальным послеоперационным вари антом рефракции: очки требуются только для фикса ции близкого объекта (поскольку ИОЛ не способна к аккомодации). На практике большинство хирургов рассчитывают рефракцию до миопии слабой степени (около 0,25 дптр), чтобы избежать возможной ошиб ки биометрии. Это связано с тем, что для большин ства пациентов слабая степень миопии более при емлема и даже имеет преимущества по сравнению с послеоперационной гиперметропией, при которой требуются очки для фиксации близкого и дальнего объектов, что не совсем удобно. При расчете после операционной рефракции необходимо учитывать особенности парного глаза. Если для него требуется коррекция с высокой рефракцией и операция на нем не показана, то послеоперационная рефракция дру гого глаза должна быть в пределах 2 дптр для того, чтобы избежать проблем бинокулярного несоответ ствия.

Анестезия

Для большинства внутриглазных операций местная анестезия не всегда имеет преимущества перед общей. На выбор обычно влияют предпочтения пациента и клиническое заключение хирургической группы. Хирургия катаракты в условиях дневного стационара под местной анестезией менее опасна и обычно предпочтительна для пациента и хирурга, экономически выгодна и является вариантом выбора.

1. Ретробульбарную анестезию производят в мышечную воронку за глазным яблоком вблизи цилиарного

Клиническая офтальмология

ганглия. Этот вид анестезии вызывает акинезию с полным или значительным ограничением движения глаз. Для проведения ретробульбарной инъекции требуются соответствующие знания и опыт. Изредка она может сопровождаться такими серьезными осложнениями, как кровотечение в орбиту, перфорация глазного яблока, интраваскулярная инъекция, повреждение зрительного нерва и анестезия ствола мозга. К временным осложнениям относят птоз и диплопию. При ретробульбарной инъекции часто требуется отдельная анестезия для паралича круговых мышц глаза.

-

Перибульбарную анестезию производят через кожу или конъюнктиву. По сравнению с ретробульбарной анестезией здесь требуется не одна инъекция и более высокая доза анестетика. Риск анестезии ствола моз га снижается, т.к. игла короче, но есть вероятность геморрагии и перфорации.

-

Парабульбарная (субтеноновая) анестезия — это проведение канюли с тупым концом через отверстие в конъюнктиве и теноновой капсуле в 5 мм от лимба в субтеноновое пространство. Анестетик вводят за экватор глазного яблока. Несмотря на хороший эф фект и минимальные осложнения, акинезия при этом не всегда достигается.

-

Местная внутрикамерная анестезия осуществляется первичным поверхностным обезболиванием каплями или гелем (проксиметакаин 0,5%, лигнокаин 4%) с последующей внутрикамерной инфузией разбавлен ного анестетика, не содержащего консервантов.

Интраокулярные линзы

Основные аспекты

-

Расположение. ИОЛ состоит из оптической (цент ральный элемент преломления) и гаптической части, которая соприкасается с такими структурами глаза, как капсульный мешок, цилиарная борозда или угол передней камеры, чем обеспечивается оптимальное и стабильное положение (центрирование) оптической части. Современная хирургия катаракты с сохране нием капсульного мешка позволяет идеально распо лагать ИОЛ внутри него. Однако такие осложнения, как разрыв задней капсулы, могут создать необходи мость альтернативного расположения ИОЛ. Если ИОЛ расположены в задней камере (гаптическая часть находится в цилиарной борозде), их обознача ют как ЗК-ИОЛ; если ИОЛ расположены в передней камере (гаптическая часть находится в углу передней камеры), их обозначают как ПК-ИОЛ.

-

Моделей ИОЛ очень много и продолжают созда ваться новые. Линзы могут быть жесткими или гиб кими. Для имплантации жестких ИОЛ длина разреза больше диаметра оптической части (около 5-6,6 мм). Гибкие ИОЛ можно сгибать пинцетом или помещать в инжектор и имплантировать через меньший разрез (около 2,5-3 мм). Гаптическая часть сделана из поли- метилметакрилата, полипропилена (пролина) или полиамида и может иметь форму петли или пластин-

ки. В монолитных ИОЛ гаптическая и оптическая части сделаны из одинаковых материалов и не имеют мест соединений. В ИОЛ, состоящих из трех частей, оптическая и гаптическая части сделаны из разных материалов и обязательно соединены между собой. Оптическая часть может иметь разные размеры и форму. Обычные ИОЛ — монофокальные, но недавно были разработаны мультифокальные ИОЛ, обеспечивающие лучшее зрение.

-

Жесткие ИОЛ полностью сделаны из ПММА. Состав ПММА зависит от технологического процесса. ИОЛ, изготовленные методом нагнетания материала в формы и токарной обработки, состоят из высоко молекулярного ПММА, а методом отливки с по мощью форм — из низкомолекулярного. Современ ные жесткие ИОЛ — монолитные, что обусловливает их максимальную стабильность и фиксацию.

-

Гибкие ИОЛ сделаны из следующих материалов:

а) силиконовые — гаптические в форме неполной петли (состоят из 3 частей) или пластинки (моно литные); вызывают минимальные помутнения задней капсулы по сравнению с ИОЛ из ПММА;

б) акриловые — состоят из 1 или 3 частей, могут быть гидрофобными (содержание воды <1%) или гидрофильными (содержание воды 18-35%). Не которые акриловые ИОЛ не вызывают помутне ний задней капсулы;

в) гидрогелевые — сходны с гидрофильными акри ловыми ИОЛ, с высоким содержанием воды (38%) и могут состоять только из 3 частей;

г) колламерные — изготовлены из смеси коллагена и гидрогеля, разработаны недавно.

Хирургия катаракты

Основные виды

-

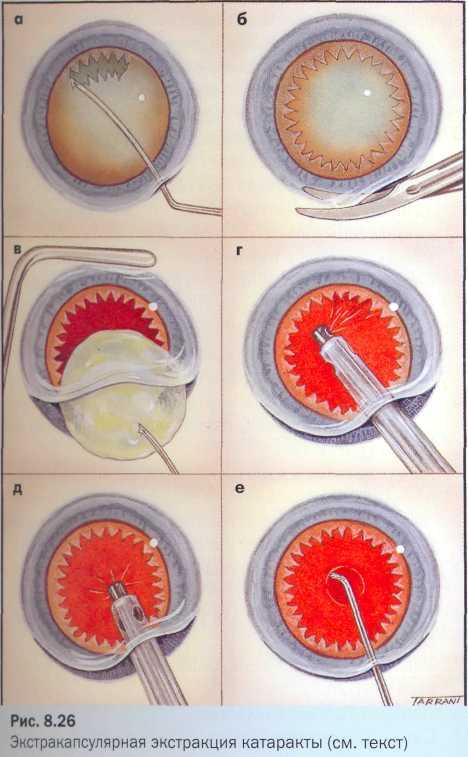

Экстракапсулярная экстракция катаракты требует относительно длинного периферического лимбаль- ного разреза (8—10 мм), через который производят выведение ядра хрусталика и аспирацию кортикаль ных масс с сохранением задней капсулы, затем вво дят ИОЛ.

-

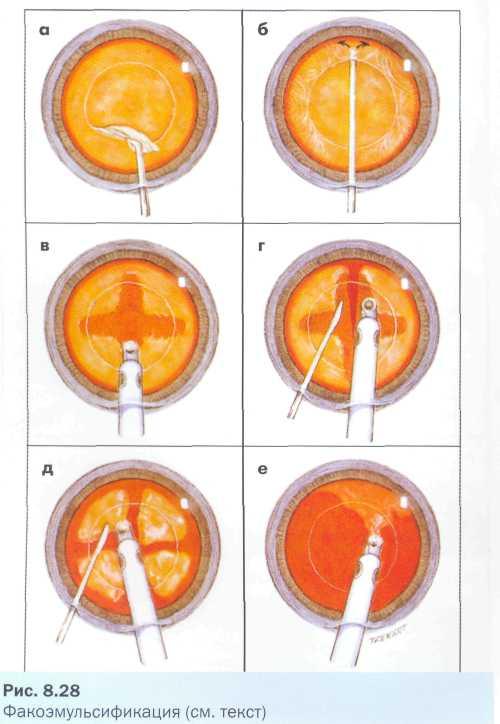

Факоэмульсификация стала наиболее предпочти тельным методом экстракции катаракты за послед ние 10 лет. Прикрепленная к рукоятке маленькая по лая игла, чаще титановая, содержащая пьезоэлект рический кристалл, вибрирует в продольном на правлении с частотой ультразвука. Кончик подво дят к ядру хрусталика, по мере эмульсификации ядра образуется полость, аспирационно-иррига- ционная система выводит материал эмульсифика ции. Затем вводят ИОЛ либо в сложенном виде, ли бо путем инъекции через меньший разрез, чем при ЭЭК. Меньший разрез обеспечивает безопасность операции, т.к. исключает возможность декомпрес сии глаза и снижает вероятность интраоперацион- ных осложнений (супрахориоидального кровоиз лияния, мелкой передней камеры, выпадения стек ловидного тела в случае разрыва задней капсулы).

Хрусталик

Данный метод связан с незначительным послеоперационным астигматизмом и ранней стабилизацией рефракции (обычно в течение 3 нед). Связанные с разрезом послеоперационные осложнения (например, выпадение радужки) почти исключены.

Техника экстракапсулярной экстракции

-

После периферической насечки роговицы ближе к лимбу переднюю камеру перфорируют кератомом.

-

В переднюю камеру вводят вискоэластик (гиалу- ронат натрия или гидроксиметилпропилцеллюло- за), который поддерживает глубину передней каме ры и защищает эндотелий роговицы.

-

В переднюю камеру вводят цистотом и производят несколько маленьких радиальных разрезов перед ней капсулы по всей окружности 360° (рис. 8.26а). Такая техника получила название капсулотомии по типу «консервного ножа». В качестве альтернативы можно применить капсулорексис — круговое вскрытие передней капсулы.

-

Выполняют окончательный разрез ножницами по лимбальной насечке (рис. 8.266).

-

Проводят гидродиссекцию для выведения хрустали- ковых масс из капсульной сумки путем введения сба лансированного солевого раствора с помощью спе-

циальной канюли с тупым концом (Rycroft) между краем капсулы и корой хрусталика на периферии.

-

Ядро выводят, надавливая на область верхнего и нижнего лимба (рис. 8.26в) или используя петлю.

-

Кончик инфузионно-аспирационной канюли вво дят в переднюю камеру и проводят под капсулой хрусталика по направлению к меридиану 6 часа. Кортикальные массы собираются в отверстие ка нюли за счет создания вакуума (рис. 8.26г).

-

Кору хрусталика отодвигают в центр и аспирируют под прямым визуальным контролем. Эти действия последовательно повторяют до полного выведения масс. При этом важно действовать осторожно, чтобы не аспирировать заднюю капсулу и не вызвать ее раз рыв и ряд сопутствующих осложнений. Признаком аспирации капсулы является появление тонких поло сок, радиально направленных от отверстия канюли (рис. 8.26д). Аспирацию необходимо прервать и акти вировать ирригацию для освобождения капсулы.

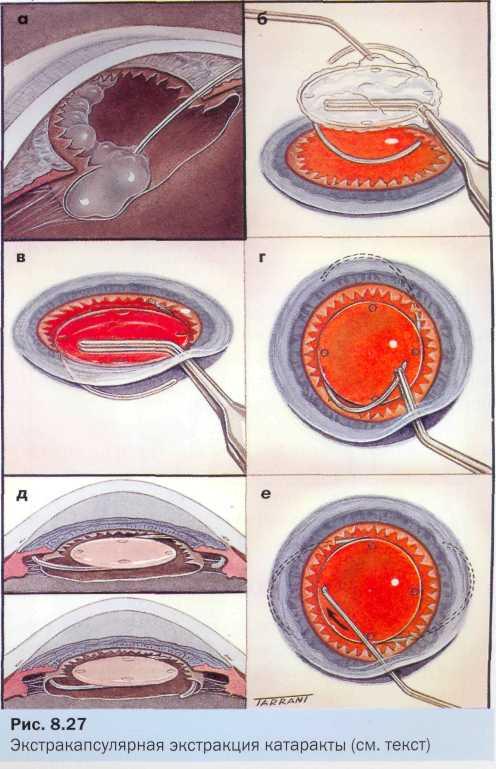

NB: Обе части гаптики предпочтительнее помещать в капсульную сумку (рис. 8.27д, внизу), чем в цилиар-ную борозду (рис. 8.27д, вверху).

Клиническая офтальмология

9. Необходимо освободить заднюю капсулу от мелких остаточных масс (рис. 8.26е).

-

Вискоэластик вводят в капсульный мешок для облегчения последующей имплантации ИОЛ (рис. 8.27а).

-

ИОЛ захватывают за оптическую часть и погру жают так, чтобы передняя поверхность покрылась вискоэластиком (рис. 8.276).

-

Поддерживающую часть гаптики вводят через края разреза и заправляют в капсульный мешок по направлению к меридиану 6 часа (рис. 8.27е).

-

Край верхней гаптики захватывают пинцетом и так же заправляют в капсульный мешок (рис. 8.27г).

-

ИОЛ поворачивают до горизонтальной позиции при помощи крючка, введенного в отверстия линзы (рис. 8.27е).

-

Для сужения зрачка вводят ацетилхолин (miochol) в переднюю камеру, вискоэластик аспирируют, на кладывают шов.

Факоэмульсификация

Эта техника постоянно меняется, существуют много разных ее вариантов. Основные этапы классической техники следующие:

1. Производят самогерметизирующийся тоннельный разрез с проникновением в переднюю камеру на пе-

риферии роговицы, желательно темпорально, или склеральный тоннельный разрез, чаще сверху.

-

Вводят в переднюю камеру вискоэластик.

-

Делают второй разрез на периферии роговицы в проекции справа от первого разреза.

-

Выполняют капсулорексис (рис. 8.28а).

-

Гидродиссекция вызывает подвижность ядра (рис. 8.286). Ретрокортикальная «волна жидкости», ви димая над рефлексом с глазного дна, является сви детельством завершенности гидродиссекции.

-

Рассекают ядро наконечником фако с созданием борозды. После поворота ядра при помощи инстру мента, введенного через второе отверстие, создают перекрестную борозду (рис. 8.28в).

-

Подводят наконечник фако и второй инструмент к противоположным краям борозды.

-

При действии силы в противоположном направле нии происходит расщепление ядра у основания бо розды (рис. 8.28г).

-

После поворота ядра на 90° таким же способом про изводят расщепление перпендикулярной борозды.

-

Затем выполняют фрагментацию, эмульсификацию и аспирацию каждого квадранта ядра (рис. 8.28д).

-

Аспирируют остаточные кортикальные массы (рис. 8.28е).

-

Вводят вискоэластик для расправления капсульной сумки.

-

Увеличивают при необходимости длину разреза и вводят ИОЛ.

-

Аспирируют вискоэластик.

-

Самогерметизирующийся разрез не требует нало жения швов.

Интраоперационные осложнения

Разрыв задней капсулы

Это является достаточно серьезным осложнением, т.к. может сопровождаться потерей стекловидного тела, миграцией хрусталиковых масс кзади и реже — экс-пульсивным кровотечением. При несоответствующем лечении к отдаленным последствиям потери стекловидного тела относят подтянутый кверху зрачок, увеит, помутнения стекловидного тела, синдром «фитиля», вторичную глаукому, дислокацию ИОЛ кзади, отслойку сетчатки и хронический кистевидный отек макулы.