Следы, связанные с передачей информации

Изучение животных показало, что звери и птицы не беспорядочно распространены по угодьям, а заселяют территорию с определенной закономерностью. Некоторые одиночно живущие виды занимают индивидуальные участки, которые они в период размножения или в течение всего года активно защищают от вторжения себе подобных. Виды, живущие семьями или стаями, сложившимися из семейных групп, коллективно охраняют более обширные пространства, где размножается и добывают корм. Упорядочение размещения животных в угодьях происходит с помощью системы меток или сигналов, оповещающих о занятости данного участка. Территориальные метки необычайно разнообразны. Одни животные оповещают о занятости территории голосом (пение птиц, вой волка, шакала, гиены), другие оставляют запаховые метки, нанося на отдельные предметы секрет пахучих желез (выхухоль, ондатра, бобр, некоторые куньи и др.) и, наконец, некоторые виды оставляют зрительные метки — заламывают ветки, обдирают кору на стволах деревьев, царапают землю (некоторые олени, медведи, волки). Пахучий секрет анальных желез многих зверей попадает на экскременты, которые звери оставляют на видном месте. В этом случае метка одновременно является и запаховой и зрительной. Участки отдельных особей и семейных групп обычно прилегают друг к другу или частично налагаются. Пограничная зона посещается особями соседних участков, здесь и происходит обмен информацией. К сожалению, не все метки доступны для человеческого восприятия, но при внимательном наблюдении многие из них помогают познавать жизнь диких животных.

|

|

Медведи метят территорию комбинированными метками: и зрительными, и запаховыми. Хозяин участка выбирает отдельные деревья, чаще — ели, реже — сосны и березы, и наносит на их стволы свой запах: он мочится возле комля дерева и, поднявшись на задние лапы, царапает когтями ствол, трется об него сначала грудью, затем спиной, холкой, затылком и даже лбом, последнее он совершает, стоя спиной к дереву и запрокидывая голову. Передними лапами в этот момент он обхватывает дерево над головой, и здесь на стволе остаются хорошо заметные следы когтей. Деревья с такими метками встречаются на лесных тропинках, дорогах, визирах, просеках и особенно часто — при их пересечении. Их легко заметить по потертостям на коре, царапинам и клочкам шерсти, прилипшим к стволу. В мае-июне перед гоном на маркированных деревьях медведи делают еще и закусы, вырывая из ствола клыками щепу и большие лоскуты коры. Эти закусы |

имеют

обычно форму ромба. На некоторых деревьях

звери повторяют закусы из года в год, и

они становятся настолько глубокими,

что дерево усыхает, а иногда на месте

за-куса переламывается от ветра. Закусы

могут быть на разной высоте, но чаще

расположены в 170—200 см от земли. По

характеру, размерам и высоте отметок

на деревьях можно отличить одного зверя

от другого.

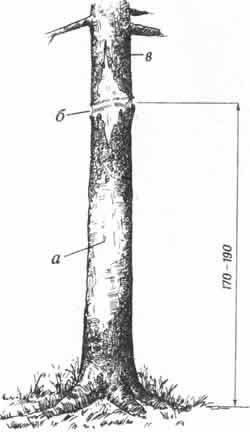

Рис.

88 Закусы — территориальные метки

медведя на стволе ели

(высота 210

см)

Известный

знаток медведей В. С. Пажетнов подметил,

что при подходе к меченым деревьям

хищник оставляет на земле еще и следовые

метки. В 10—20 м от дерева он меняет

походку, выгибает спину горбом, широко

расставляет прямые ноги и вращательным

движением ступней оставляет на почве

два ряда круглых углублений. Подобную

следовую метку медведь иногда делает

от возбуждения при встрече на своем

участке свежих следов человека.

После

окончания гона, во второй половине лета

и осенью медведи нередко покидают свои

участки, широко бродят, порой концентрируются

в местах с обильными кормами, например,

у овсяных полей. В таких угодьях звери

терпимо -относятся друг к другу.

Волки

метят обширный участок, площадь которого

зависит от наличия и обилия кормов.

Осенью, когда молодые волки подрастут

и начинают ходить на охоту вместе с

родителями, к ним присоединяются переярки

— прошлогодний молодняк, создается

зимняя стая, которая и придерживается

определенной территории. Границы своего

участка волки помечают зрительными и

запаховыми метками. На охотничьих

маршрутах у крупных камней, отдельно

стоящих деревьев, пней, квартальных

столбов и других хорошо заметных

предметов волки мочатся и оставляют

кучки помета. После очередного посещения

волками такой пограничной точки ее

запах можно уловить даже на некотором

расстоянии. Подобные же знаки волки

оставляют у остатков добычи на месте

успешной охоты. Таким образом стая,

вернее, большая семья волков информирует

своих соседей о занятости ими определенной

территории. Если волки на своем пути

наткнутся вне дороги на свежие следы

человека или крупного хищника или,

наконец, обнаружат плохо замаскированный

капкан, они оставляют поскребы — на

3—5-метровом отрезке тропы глубоко

продирают когтями почву, лесную подстилку

или раскидывают снег. Такие поскребы

выдают присутствие волков в бесснежный

период, когда другие следы незаметны.

Общаются

эти хищники между собой и при помощи

воя, который особенно часто можно слышать

в октябре — декабре.

Лисицы тоже метят

свой участок мочой и калом. Кучки помета

они оставляют в хорошо заметных местах:

на камнях, кочках, пнях, пучках бурьяна

и других предметах, выделяющихся на

общем фоне. Желтые пятна мочи можно

увидеть на холмиках снега, выброшенного

из копанок при мышковании. Участки

отдельных лисиц часто налагаются друг

на друга. Иногда на одном участке обитают

один самец и 3—4 самки, которые сообща

охраняют свою территорию от других

лисиц.

По следам можно установить, что

росомаха, лесная куница, соболь и более

мелкие представители куньих придерживаются

в угодьях индивидуальных участков.

Однако обнаружить систему маркировки

у этих видов из-за густой растительности,

среди которой они обитают, сложно. Можно

предположить, что звери используют для

территориальных меток выделения

прианальных желез, нанося их на фекалии.

Экскременты этих видов имеют сильный

и устойчивый запах и обычно встречаются

на валежинах, старых муравейниках, на

выступающих корнях толстых

деревьев.

Установить участок обитания

выдры, маркирующей отрезок реки

экскрементами с сильным запахом мускуса,

легче, Свои уборные она устраивает на

хорошо заметных, открытых местах: на

камнях среди реки, на выступающей над

поверхностью воды колодине, иногда на

берегу у корней близко растущего дерева

или на тропе, по которой срезает излучины

реки. При отсутствии таких предметов

выдра сгребает на пляжах небольшие

холмики из песка, мочится на них и

оставляет фекалии. По-видимому, и уборные

около нор барсука, содержащие свежие

экскременты со специфическим запахом,

сигнализируют 6 занятости убежища, а не

являются проявлением его исключительной

чистоплотности.

Рис.

88 Закусы — территориальные метки

медведя на стволе ели

(высота 210

см)

Известный

знаток медведей В. С. Пажетнов подметил,

что при подходе к меченым деревьям

хищник оставляет на земле еще и следовые

метки. В 10—20 м от дерева он меняет

походку, выгибает спину горбом, широко

расставляет прямые ноги и вращательным

движением ступней оставляет на почве

два ряда круглых углублений. Подобную

следовую метку медведь иногда делает

от возбуждения при встрече на своем

участке свежих следов человека.

После

окончания гона, во второй половине лета

и осенью медведи нередко покидают свои

участки, широко бродят, порой концентрируются

в местах с обильными кормами, например,

у овсяных полей. В таких угодьях звери

терпимо -относятся друг к другу.

Волки

метят обширный участок, площадь которого

зависит от наличия и обилия кормов.

Осенью, когда молодые волки подрастут

и начинают ходить на охоту вместе с

родителями, к ним присоединяются переярки

— прошлогодний молодняк, создается

зимняя стая, которая и придерживается

определенной территории. Границы своего

участка волки помечают зрительными и

запаховыми метками. На охотничьих

маршрутах у крупных камней, отдельно

стоящих деревьев, пней, квартальных

столбов и других хорошо заметных

предметов волки мочатся и оставляют

кучки помета. После очередного посещения

волками такой пограничной точки ее

запах можно уловить даже на некотором

расстоянии. Подобные же знаки волки

оставляют у остатков добычи на месте

успешной охоты. Таким образом стая,

вернее, большая семья волков информирует

своих соседей о занятости ими определенной

территории. Если волки на своем пути

наткнутся вне дороги на свежие следы

человека или крупного хищника или,

наконец, обнаружат плохо замаскированный

капкан, они оставляют поскребы — на

3—5-метровом отрезке тропы глубоко

продирают когтями почву, лесную подстилку

или раскидывают снег. Такие поскребы

выдают присутствие волков в бесснежный

период, когда другие следы незаметны.

Общаются

эти хищники между собой и при помощи

воя, который особенно часто можно слышать

в октябре — декабре.

Лисицы тоже метят

свой участок мочой и калом. Кучки помета

они оставляют в хорошо заметных местах:

на камнях, кочках, пнях, пучках бурьяна

и других предметах, выделяющихся на

общем фоне. Желтые пятна мочи можно

увидеть на холмиках снега, выброшенного

из копанок при мышковании. Участки

отдельных лисиц часто налагаются друг

на друга. Иногда на одном участке обитают

один самец и 3—4 самки, которые сообща

охраняют свою территорию от других

лисиц.

По следам можно установить, что

росомаха, лесная куница, соболь и более

мелкие представители куньих придерживаются

в угодьях индивидуальных участков.

Однако обнаружить систему маркировки

у этих видов из-за густой растительности,

среди которой они обитают, сложно. Можно

предположить, что звери используют для

территориальных меток выделения

прианальных желез, нанося их на фекалии.

Экскременты этих видов имеют сильный

и устойчивый запах и обычно встречаются

на валежинах, старых муравейниках, на

выступающих корнях толстых

деревьев.

Установить участок обитания

выдры, маркирующей отрезок реки

экскрементами с сильным запахом мускуса,

легче, Свои уборные она устраивает на

хорошо заметных, открытых местах: на

камнях среди реки, на выступающей над

поверхностью воды колодине, иногда на

берегу у корней близко растущего дерева

или на тропе, по которой срезает излучины

реки. При отсутствии таких предметов

выдра сгребает на пляжах небольшие

холмики из песка, мочится на них и

оставляет фекалии. По-видимому, и уборные

около нор барсука, содержащие свежие

экскременты со специфическим запахом,

сигнализируют 6 занятости убежища, а не

являются проявлением его исключительной

чистоплотности.

|

|

Хищники семейства кошачьих царапают стволы деревьев когтями, поднявшись на задние лапы. В тайге Сихотэ-Алиня такие меченые деревья встречаются вдоль троп и дорог, по которым проходят постоянные маршруты тигров, и царапины на них периодически подновляются. По всей вероятности, эти метки имеют сигнальное значение и указывают на занятость участка обитания определенной особью. Такие же царапины на стволах деревьев тигры |

оставляют около добытых ими животных. У мест трапезы рыси, а иногда и на ее охотничьих маршрутах также встречаются деревья с подобной маркировкой. Косули-самцы в период гона на выбранном ими участке оставляют многочисленные метки в виде задиров коры на стволах кустарников и небольших деревьев, Они наносят их рогами и натирают выделениями сальных и потовых желез, расположенных на голове зверя. Эти заметки встречаются не по границе, а по всей территории участка, который самец охраняет от соперников. Осенью, после окончания гона, самцы покидают свои участки, присоединяются к самкам и молодняку, образуя небольшие группы. Выше уже говорилось о следах, которые оставляет лось во время гона на своем точке (задиры, заломы, копание земли и пр.). Они, безусловно, имеют сигнальное значение, наравне со стоном указывая на-занятость быком определенной территории. Многие звуковые сигналы зверей и птиц, такие, как рев оленей, вой волков, песни глухарей и тетеревов, свист рябчиков и другие, широко используются человеком при добывании животных и при их учете в охотничьем хозяйстве. Следовая деятельность животных, способствующая общению между собой отдельных особей и семейных групп, изучена еще далеко не полно. Дальнейшее изучение этих вопросов имеет большое значение для охотничьего хозяйства, так как открывает широкие возможности управления популяциями промысловых зверей и птиц и следовательно наиболее рациональным использованием их запасов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТРОПЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ПО СЛЕДАМ

Учет охотничье-промысловой фауны, многие способы ружейной охоты, капканный промысел, а также изучение зимней биологии животных основаны на их троплении. Для некоторых методов учета необходимо знать длину суточного наследа зверя, т. е. длину пути от лежки, с которой он поднялся вечером, до лежки, на которой устроился на следующую дневку. Кроме того, каждый охотник в душе — натуралист и исследователь, и ко всему, связанному с дикой фауной, он проявляет интерес. Этими двумя обстоятельствами и продиктована необходимость привести несколько советов, которые полезно знать при зимнем троплении зверя. Тропить лучше всего по пороше — свежевыпавшему снегу. Пороши бывают разные. Если снегопад закончился в середине или вечером предыдущего дня, он прикрыл старые следы, и на снегу видна вся новая ночная деятельность зверя, весь его путь от лежки до лежки, от убежища к убежищу. Такую порошу принято называть длинной. Наиболее интересна она для следопыта-натуралиста. Следопыты-охотники ее не любят: слишком длинен наслед, слишком долго надо добираться по нему до лежки зверя. Бывает, что снегопад прекращается во второй половине ночи, незадолго до рассвета. Это короткая пороша. В этом случае на снегу ясно видны следы зверя, возвращающегося после охоты или кормежки к своему логову. Такая пороша лучше для охотника, чем для исследователя. По ней скорее доберешься до лежки зверя, но ночную его деятельность не выяснишь. И, наконец, если снег шел всю ночь, прекратившись только на рассвете, и звери успели вернуться в свои убежища, их следы бывают засыпаны. Это мертвая пороша. В такое утро на тропление выходить бесполезно. Иногда при резких перепадах атмосферного давления активность у некоторых зверей бывает понижена. Они не выходят на кормежку по несколько суток, отлеживаясь в убежищах. В таком случае и при длинной пороше в угодьях не увидишь ни одного следа. При многоследице, которая наступает, если снегопада не было несколько дней, тропить зверей трудно (особенно мелких) из-за обилия следов разной давности и разных видов. Для охотника-капканщика многоследица не помеха: в это время легче установить постоянные переходы зверя и не ставить капканы в местах, где он ходит редко или прошел случайно. Много зависит от того, за каким видом ведутся наблюдения. Крупных копытных и хищников тропить легче, потому что их следы отпечатываются четче, их не сразу заносит поземка или легкий снегопад. Крупных зверей можно тропить в течение всей зимы, начиная с первых пестрых порош, когда снег еще не покрыл всю землю сплошь. Следы средних и мелких зверьков по пестрой пороше или, как говорят охотники, пестрой тропе разбирать очень трудно. Во второй половине зимы, с установлением глубокоснежья малоэффективно тропление мелких куньих (норки, горностая, ласки), так как в этот период они много передвигаются под снегом. Следопыт должен помнить, когда начался и когда кончился последний снегопад. Вечером и несколько раз ночью перед охотой полезно делать отметки на снегу. Утром по ним можно проследить, как изменился снежный покров за ночь и чем отличается вечерний след от утреннего. Полезно также внимательно осматривать свои собственные следы и следы домашних животных (заведомо известной свежести). Не надо забывать, что следы могут исчезать не только при снегопаде, но и при поземке. Бывает, что в лесу след зверя выглядит совершенно свежим, а на опушке он затуманен поземкой и кажется старым. Следовательно, кроме сроков снегопада нужно следить и за изменением ветра. НУЖНО также помнить, что при ярком свете следы кажутся свежее, чем они есть на самом деле. Поэтому, рассматривая след на солнечном свету, следует его притемнить от прямых лучей рукавицей или другим предметом. Очень четкие следы бывают на отсыревшем, слегка уплотненном снегу, который сохраняет все подробности строения лапы зверя. Видны отпечатки подушечек, когтей и даже волосков. В сухой морозный день, когда снег сыпучий, зернистый, отпечатка лапы не остается совсем, и следы представляют собой просто ряд ямок,соединенных выволокой и поволокой. Если снег был очень рыхлый или след несколько запорошило, бывает трудно определить даже направление хода зверя. Здесь может помочь внимательное исследование поверхности снега. Следует учитывать, что от ямки в сторону хода зверя находится выволока, а она короче и круче, чем поволока. Кроме того, прежде чем поднять ногу для очередного шага, зверь наклоняет ее в толще снега вперед, поэтому снег на передней стенке ямки плотнее. Это легко ощутить, потрогав стенки ямки голой рукой. Основной признак свежего следа — его резкие грани и небольшое возвышение из мелких крупинок снега на краях выволоки. С течением времени грани следа сглаживаются, округляются, бугорок от выброса снега пропадает, а стенки ямки (стакан следа) твердеют. Охотники-эвенки в период глубокоснежья белкуют без собаки и разыскивают зверька только по следам. Для определения свежести следа они используют следующий прием. Рядом со следом охотник погружает в снег конец палки или прутик и осторожно двигает его поперек следа. Если при пересечении следа сопротивление снега не ощущается и палка проходит через ямку, оставленную задними лапами белки, так же свободно, как и в рыхлом снегу, — зверек был здесь 10—15 мин. назад. Если же при продвижении палки через след охотник чувствует хотя бы небольшое сопротивление — след задерживает движение палки — значит, белка прошла более получаса назад. Возможно, что этот способ годен только в континентальном климате Восточной Сибири. Некоторые охотники ложатся на снег и резко дуют в след зверя. По тому, разлетаются ли мелкие крупинки снега, скатившиеся на дно следа, или лежат примерзшими, они определяют свежесть следа. Словом для определения свежести следа нужен опыт, наблюдательность, умение учитывать состояние снега и весь комплекс погодных условий.

Рис.

87 Территориальная метка медведя на

стволе ели: а — затертость коры, б —

закус, в — следы когтей

Рис.

87 Территориальная метка медведя на

стволе ели: а — затертость коры, б —

закус, в — следы когтей

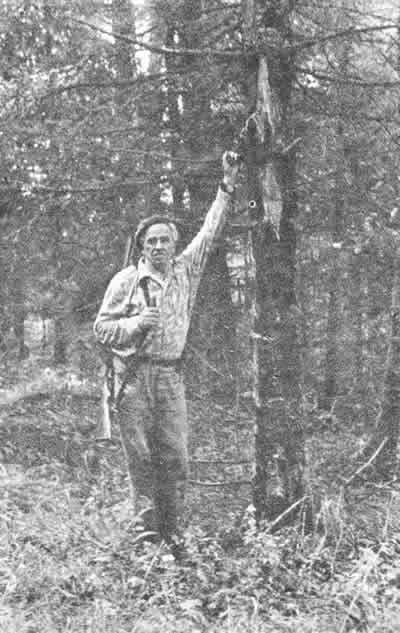

Рис.

89 Предполагаемое поведение рыси при

маркировке дерева

Рис.

89 Предполагаемое поведение рыси при

маркировке дерева