- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

Для изучения клетки под микроскопом обычно ее фиксируют, окрашивают. На приготовленном микропрепарате рассматривают уже неживую клетку, поэтому создается впечатление, что все структурные части клетки неподвижны, статичны, а это не соответствует действительности. На самом деле в живой клетке все находится в движении: движется цитоплазма, увлекая за собой многие органоиды, вещества и включения; активно работают рибосомы и митохондрии, совершается множество химических превращений. Во всех этих процессах жизнедеятельности накапливается, тратится и преобразуется энергия. Из окружающей среды в клетку поступают различные вещества, а из клетки в окружающую среду удаляются ненужные продукты обмена. Так осуществляется обмен веществ, или метаболизм (греч. metabole— «превращение»).

Обмен веществ и энергии (метаболизм) — это совокупность биохимических реакций, протекающих в клетке и обеспечивающих процессы ее жизнедеятельности.

Обмен веществ складывается из двух взаимосвязанных процессов — анаболизма и катаболизма.

Анаболизм (греч. anabole— «подъем»), или ассимиляция (лат. assimilatio — «слияние», «усвоение»), — совокупность химических процессов, направленных на образование и обновление структурных частей клеток. Поэтому анаболизм еще называют пластическим обменом. В ходе анаболизма происходит биосинтез сложных молекул из простых молекул-предшественников или из молекул веществ, поступивших из внешней среды. Важнейшими процессами анаболизма являются синтез белков и нуклеиновых кислот (свойствен всем организмам) и синтез углеводов (у растений, некоторых бактерий и цианобактерий).

Пластический обмен особенно интенсивно происходит в периоды роста организмов: в молодом возрасте у животных — при формировании потомства, а у растений — в течение вегетационного периода. При этом биосинтезирующие реакции характеризуются видовой и индивидуальной специфичностью. Например, клетки растений синтезируют для клеточной стенки сложный полисахарид — целлюлозу, клетки наружных покровов членистоногих синтезируют тоже полисахарид, но другой — хитин; в клетках наружных покровов многих позвоночных животных образуется роговое вещество, основу которого составляет белок кератин.

Анаболизм является созидательным этапом обмена веществ. Он осуществляется всегда с потреблением энергии при участии ферментов.

В процессе анаболизма с образованием сложных молекул идет накопление энергии, главным образом, в виде химических связей. Поступление этой энергии в большинстве случаев обеспечивается реакциями биологического окисления веществ клетки — реакциями катаболизма.

Катаболизм (греч. katabole — «сбрасывание», «разрушение»), или диссимиляция, — совокупность реакций, в которых происходит распад органических веществ с высвобождением энергии. При разрыве химических связей молекул органических соединений энергия высвобождается и запасается, главным образом, в виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), т. е. аденозинтрифосфата. Синтез АТФ у эукариот происходит в митохондриях и хлоропластах, а у прокариот — в цитоплазме, на мембранных структурах.

Катаболизм обеспечивает все биохимические процессы в клетке энергией, поэтому его еще называют энергетическим обменом.

В процессе эволюции клетки живых организмов выработали регуляторные системы, обеспечивающие упорядоченность и согласованность метаболических реакций. Это и позволяет им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

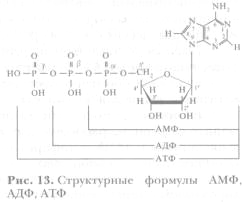

Аденозинтрифосфорная кислота, или АТФ, — это нуклеотид, содержащий аденин, рибозу и трифосфат (три остатка фосфорной кислоты) (рис. 13).

Молекула АТФ очень энергоемка. Она является универсальным переносчиком и накопителем энергии. Энергия заключена в связях между тремя остатками фосфорной кислоты.

Как

происходит выделение энергии в

клетке? Отделение от АТФ одного концевого

фосфата (Ф) сопровождается выделением

40 кДж на 1 моль, тогда как при

разрыве химических связей других

соединений выделяется 12 кДж. Образовавшаяся

п ри

этом молекула

аденозиндифосфата

(АДФ) с двумя фосфатными остатками может

быстро восстановиться до АТФ или, при

необходимости отдав еще один концевой

фосфат, превратиться в

аденозинмонофосфат

(АМФ).

ри

этом молекула

аденозиндифосфата

(АДФ) с двумя фосфатными остатками может

быстро восстановиться до АТФ или, при

необходимости отдав еще один концевой

фосфат, превратиться в

аденозинмонофосфат

(АМФ).

П ара

АТФ/АДФ служит основным механизмом

выработки энергии в клетке. Присоединение

фосфорных остатков к АМФ и АДФ

сопровождается накоплением

(аккумуляцией) энергии, а их отщепление

от АТФ и АДФ приводит к выделению

энергии. Благодаря богатым энергией

химическим связям в молекулах АТФ клетка

способна накапливать много энергии и

расходовать ее по мере надобности на

все жизненные процессы клетки и организма

в целом.

ара

АТФ/АДФ служит основным механизмом

выработки энергии в клетке. Присоединение

фосфорных остатков к АМФ и АДФ

сопровождается накоплением

(аккумуляцией) энергии, а их отщепление

от АТФ и АДФ приводит к выделению

энергии. Благодаря богатым энергией

химическим связям в молекулах АТФ клетка

способна накапливать много энергии и

расходовать ее по мере надобности на

все жизненные процессы клетки и организма

в целом.

-

Поясните, в каком виде накапливается энергия в клетках.

-

Что произойдет с клеткой, если при метаболизме будет превалировать анаболизм или катаболизм?

3*. Клетка — это биосистема. Охарактеризуйте процессы, которые обеспечивают ее целостность.