- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 7 Строение клетки

Любая клетка имеет очень сложное строение (рис. 9). Содержимое клетки, а также многих внутриклеточных структур ограничивают биологические мембраны (лат. membrana — «кожица», «пленка») — тончайшие пленки (3,5- 10 нм толщиной), состоящие в основном из белков и липидов.

Цитоплазматическая (или клеточная) мембрана отделяет от внешней среды содержимое клетки и осуществляет ее взаимодействие с внешней средой, а также с соседними клетками. Через мембрану в клетку поступают питательные вещества и выделяются ненужные продукты обмена. Она полупроницаема. Главные химические компоненты, образующие цитоплазматическую мембрану, — белки, сложные липиды и гликопротеиды. Они выполняют роль барьера, обеспечивая избирательное проникновение веществ из внешней и внутренней среды. Мембраны не образуются заново, а «собираются» из уже имеющихся путем добавления и приращивания недостающих частей. С участием мембран осуществляются контакты между клетками.

У клеток растений, грибов и бактерий

цитоплазматическая мембрана снаружи

покрыта

клеточной стенкой. У

клеток животных клеточной стенки нет.

клеток растений, грибов и бактерий

цитоплазматическая мембрана снаружи

покрыта

клеточной стенкой. У

клеток животных клеточной стенки нет.

Цитоплазматическая мембрана отделяет клетку от внешней среды, полупроницаема, участвует в обмене веществ между клеткой и средой.

Под мембраной находятся две важные части клетки — цитоплазма и ядро. В цитоплазме находятся органоиды (или органеллы) и включения.

Цитоплазма — это полувязкая внутренняя среда клетки. Цитоплазма постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. В ней проходят все процессы обмена веществ. В состав цитоплазмы входят все виды органических и неорганических веществ. В ней присутствуют также нерастворимые отходы обменных процессов и запасные питательные вещества.

Цитоплазма способна к росту и воспроизведению, при частичном удалении может восстановиться. Однако нормально функционирует цитоплазма только в присутствии ядра. Без него долго существовать цитоплазма не может, так же как и ядро без цитоплазмы.

Важнейшая роль цитоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур (компонентов) и обеспечении их химического взаимодействия.

Ядро имеется в клетках многих одноклеточных и всех многоклеточных организмов. Как правило, в клетках имеется одно ядро, но бывают и многоядерные клетки. Ядро клетки — это плотное тельце, часто овальной формы. Оно заполнено густым ядерным веществом — кариоплазмой (греч. karyon — «ядро»). От цитоплазмы ядро отделено двухслойной ядерной мембраной. Через многочисленные поры в мембране происходит обмен молекулами между ядром и цитоплазмой. В ядре имеется одно или несколько ядрышек, связанных с синтезом РНК.

Кроме ядрышек в ядре находятся хромосомы, образованные двухцепочечными молекулами ДНК и белками. Хромосомы являются носителями генов, определяющих наследственные свойства клетки и организма в целом. Ген представляет собой участок молекулы ДНК с определенной последовательностью нуклеотидов.

Наследственная информация (ДНК), заключенная в хромосомах ядра, с помощью РНК и ферментов управляет всеми процессами, протекающими в клетке: биохимическими, физиологическими, морфологическими, синтезом и распадом веществ.

Ядро — центр управления процессами, происходящими в клетке.

Включения — непостоянные структурные компоненты клетки. В отличие от органоидов включения то появляются, то исчезают в клетке в процессе ее жизнедеятельности.

Органоиды (от греч. organon — «орган» и eidos— «вид») — постоянные структурные компоненты, которые выполняют жизненно важные для клетки функции.

Части клетки, взаимодействуя между собой, образуют целостное единство, т. е. биосистему.

У многих одноклеточных и некоторых многоклеточных организмов в клетке нет оформленного ядра, но есть ДНК-содержащая зона, которая называется нуклеоидом (от лат. nucleus — «ядро» и греч. eidos — «вид»), т. е. похожим на ядро. Обычно нуклеоид прикреплен к внутренней части мембраны, но он не отграничен мембранами от цитоплазмы. Это свойственно прокариотам.

К летки,

не имеющие оформленного ядра, называют

прокариотическими (от

лат.

pro

—

«перед», «раньше» и греч.

karyon

— «ядро»), а имеющие ядро — эукариотическими

(от лат.

eu—

«полностью», «хорошо» и греч.

karyon—

«ядро»). На этом основании все организмы

разделяются на

прокариот и

эукариот. К прокариотам

относятся бактерии (включая цианобактерий)

и архебактерии. Прокариотические клетки

присущи древним одноклеточным организмам,

а эукариотические возникли позже в

процессе эволюции. Эукариоты — это

растения, животные и грибы.

летки,

не имеющие оформленного ядра, называют

прокариотическими (от

лат.

pro

—

«перед», «раньше» и греч.

karyon

— «ядро»), а имеющие ядро — эукариотическими

(от лат.

eu—

«полностью», «хорошо» и греч.

karyon—

«ядро»). На этом основании все организмы

разделяются на

прокариот и

эукариот. К прокариотам

относятся бактерии (включая цианобактерий)

и архебактерии. Прокариотические клетки

присущи древним одноклеточным организмам,

а эукариотические возникли позже в

процессе эволюции. Эукариоты — это

растения, животные и грибы.

Клетки прокариот имеют достаточно простое строение, так как сохраняют черты первых организмов, возникших на Земле. Клетки эукариот имеют более сложное строение.

Форма

клеток бывает разной (рис. 10, 11), что

зависит от выполняемых клетками функций.

У эукариот молекулы ДНК имеют линейное

строение. У прокариот молекула ДНК

всегда одна и образует кольцо.

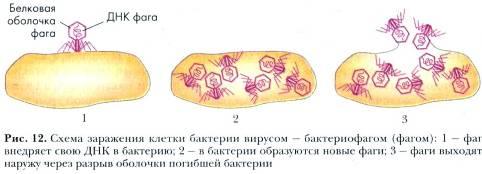

Особую, неклеточную форму жизни представляют собой вирусы. Эти организмы, выделяемые в особое царство Вирусы, имеют очень простое строение. Каждая вирусная частица содержит молекулу нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК), окруженную белковой оболочкой. Отличительная особенность вирусов — способность размножаться только в живых клетках (рис. 12). Проникая в клетку, вирус нарушает ее генетический аппарат таким образом, что клетка начинает производить вирусную нуклеиновую кислоту и вирусные белки. Вирусы являются возбудителями многих болезней растений, грибов, животных и человека. Они вызывают такие заболевания, как гепатит, полиомиелит, оспа, грипп, ящур и др.

1. Почему цитоплазму называют внутренней средой клетки?

2*. Как осуществляется управление процессами жизнедеятельности в клетках прокариот, у которых нет ядра?

3. Попытайтесь сформулировать ответ кратко.

-

Молекула белка — полимер. А что представляет собой молекула ДНК и РНК?

-

По какому признаку организмы делят на прокариот и эукариот?