- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

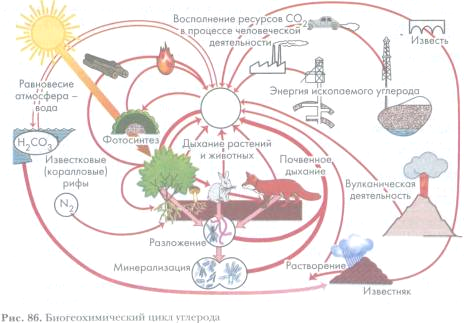

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

-

Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

-

Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

3*. Подумайте.

-

Может ли один и тот же вид входить в разные цепи питания?

-

Почему человек разводит в основном растительноядных животных?

-

Почему в пищевой сети нет конца и начала, а в пищевых цепях — есть?

§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

Биогеоценозы со сбалансированным круговоротом веществ могут существовать бесконечно долго, пока внешние силы не выведут их из равновесия. И действительно, темнохвойная тайга, ковыльные степи, широколиственные дубравы занимали свои места тысячелетиями после последнего оледенения, и лишь деятельность человека за последнее столетие сильно изменила эти ландшафты.

Вместе с тем в природе существует множество нестабильных биогеоценозов, направленно изменяющихся даже без какого-либо вмешательства извне. Мелеют и зарастают неглубокие озера, на месте мокрого луга вскоре появляются заросли кустарников, лишайники на скалах постепенно заменяются мхами, а затем и травами, и под ними формируется тонкий слой почвы. Все это примеры нестабильных экосистем, сообщества которых быстро меняют состав видов.

Развитие биогеоценоза происходит не так, как развитие организма. Рост и усложнение организма определяются его наследственностью, т. е. заложенными в зиготе генами. Биогеоценозы возникают по другому принципу. Они формируются на основе случайного (самопроизвольного) подбора видов, имеющихся в окружающей среде и способных существовать в данных условиях. Возникающий таким путем состав видов не существует долго, а изменяется. Процесс изменений идет до тех пор, пока не установится сообщество, способное поддерживать сбалансированный круговорот. Такой процесс саморазвития экосистемы называют экологической сукцессией (лат. successio — «преемственность») (рис. 85).

Сукцессии могут быть первичными и вторичными, т. е. восстановительными.

Первичные сукцессии начинаются с заселения обнажившихся участков территории — осыпей, отмелей, голых скал, сыпучих песков или отвалов, созданных человеком. Эти безжизненные участки сначала занимают виды, которые способны быстро расселяться.

Заносятся ветром и водой их семена, споры, прилетают насекомые, забегают мелкие грызуны, и некоторые из них приживаются на данном участке. Сообщества, которые образуются из таких случайных видов, называют пионерными. Они, как правило, малоустойчивы, а их виды, успев частично изменить среду, вскоре вытесняются новыми вселенцами.

На пионерной стадии сообщество не сбалансировано. В нем еще не сформировались сложные цепи питания, не заняты все экологические ниши, растительная продукция не полностью используется консументами, редуцентами и накапливается в экосистеме. Новые виды, поселившиеся здесь, тоже изменяют среду, делая ее непригодной для себя, и потому вскоре вытесняются конкурентами. В результате происходит очередная замена одного биогеоценоза качественно другим, т. е. происходит смена биогеоценозов. Возникающие на этом этапе пионерные системы называют также незрелыми.

Смена биогеоценозов — это замена одного биогеоценоза другим, качественно отличающимся от предыдущего.

Постепенно, по мере внедрения популяций других видов, сообщество становится все более устойчивым. В нем нарастает видовое разнообразие, происходит все большее наполнение сообщества представителями разных жизненных форм и расхождение видов по экологическим нишам и ярусам, ослабляется конкуренция, увеличивается значение взаимовыгодных отношений. В сообществе накапливается все больше видов с длительными циклами развития. Многочисленные паразиты и хищники регулируют количество своих жертв, не допуская вспышек их численности. Вся продукция, созданная растениями, идет на поддержание огромной армии животных, грибов и бактерий. В одних цепях питания перерабатываются живые части растений и животных, в других — мертвая органическая масса. Оба процесса уравновешивают друг друга. Биогеоценозы становятся устойчивыми, так как изменения среды, вызываемые одними видами, компенсируются деятельностью других. Такие экосистемы называют зрелыми или конечными и коренными.

Круговорот веществ в зрелых биогеоценозах сбалансирован.

Вторичные, или восстановительные, сукцессии начинаются после частичного нарушения экосистем. Такие нарушения происходят, например, после лесного пожара, рубки леса, вспашки целины. В этих случаях уничтожаются не все элементы экосистемы, остается сформированная живыми организмами почва, сохраняются семена, корневища, споры, выживают некоторые виды животных. Восстановительные сукцессии протекают несколько иначе, чем первичные, но тоже приводят к формированию стабильных, зрелых биогеоценозов.

Время первичных сукцессий исчисляется в природе сотнями лет, вторичные происходят несколько быстрее. Например, ельники в европейской части России после рубок восстанавливаются за 60-80 лет, проходя стадии временных сообществ — кустарниковых зарослей и мелколиственных лесов.

Наряду с крупномасштабными и долгосрочными сукцессиями в природе протекает множество мелкомасштабных и краткосрочных. Зарастают, тоже проходя ряд этапов, земляные выбросы кротов, завалы деревьев в лесу, сусликовины в степях, днища высохших луж, прудов и т. п. Наряду с растительностью на этих участках меняется и животное, и микробное население сообщества. Такие мелкие сукцессии постоянно происходят в крупных стабильных биогеоценозах, восстанавливая в них локальные нарушения и поддерживая целостность и стабильность экосистем.

Экологические сукцессии являются механизмами и развития, и самоподдержания, и восстановления природных экосистем.

Понимание законов экологических сукцессий важно для многих сторон деятельности человека. Следует знать, что биогеоценоз не может одновременно быть высокоустойчивым и накапливать при этом избыток первичной продукции. Создавая искусственные экосистемы (поля, сады и огороды), надо понимать, что они крайне неустойчивы и требуют постоянной поддержки человека: вспашки, удобрений, посевов, полива и т. п. Эта неустойчивость проявляется и во вспышках численности вредителей, и в атаках сорняков, и в эрозии почв, и в исчерпании запасов минеральных соединений. Если на следующий год не засеять поле вновь, оно стремительно преобразуется сукцессией в пустошь, а затем в луг или кустарниковые заросли.

Управление сукцессиями — один из основных путей экологически грамотного сотрудничества с природой. Чтобы не подрывать ее стабильность и получать первичную продукцию, люди должны так организовывать ландшафты, чтобы они включали и зрелые, и незрелые экосистемы. Старый лозунг «Превратим всю Землю в цветущий сад!» не выдержал экологической проверки. Сад — пионерная и нестабильная экосистема, и у человечества не хватит сил бороться против природы. Сады, поля должны чередоваться в ландшафте с лесами, перелесками, задернованными участками, водоемами и другими типами природных биогеоценозов, обеспечивая все то разнообразие, на котором строится устойчивость природной среды в биосфере.

1. Как проявляются сукцессии в природе?

2*. По каким причинам происходит саморазвитие сообществ?

3*. Подумайте.

-

О

беднеет

или обогатится природа, если предположить,

что все неустойчивые сообщества

будут заменены устойчивыми?

беднеет

или обогатится природа, если предположить,

что все неустойчивые сообщества

будут заменены устойчивыми? -

Чем выгодны для человека незрелые сообщества?