- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 54 Популяции

Виды существуют в природе всегда в форме популяций. Взаимодействие между видами осуществляют особи различных популяций. Длительные биотические связи в биоценозах существуют только между популяциями.

Популяция — это группа особей одного вида на определенной территории. Любой вид состоит из популяций, потому что занимаемое им на земном шаре пространство (ареал) неоднородно по условиям и это проявляется в неравномерности распределения вида.

Популяция — это форма существования вида в природе.

Разные популяции одного вида связаны между собой либо постоянно, либо эпизодически перемещением отдельных особей или заносом их зачатков — семян, спор, яиц и т. п. Результаты взаимоотношений между особями и популяциями разных видов в сообществах различны.

Так, хищники являются своего рода санитарами и оздоровителями популяций жертв. Уничтожая в первую очередь больных и слабых, они ведут таким образом отбор на выживаемость вида и приобретение им более совершенных адаптаций.

Контакт между особями хищника и его жертвы кратковременен и заканчивается обычно гибелью последней. Связи же между популяциями хищника и жертвы длительны и постоянно поддерживаются обоими видами.

Осваивая подходящую территорию и размножаясь на ней, представители популяции вступают друг с другом в разнообразные отношения. В популяциях проявляются все формы биотических связей, но наиболее распространены конкуренция и мутуализм. Эти прямо противоположные взаимоотношения сложно сочетаются в пределах вида. Рассмотрим это на примере пространственных отношений в популяции.

Каждый вид создает особую систему пространственных отношений.

Для многих животных характерно, например, так называемое территориальное поведение. Животное чувствует себя хозяином некоторого участка, живет на нем, собирает корм, выводит потомство, охраняет этот участок от вторжения соседей. При этом соседи обмениваются информацией, сигналами об опасности, контактируют друг с другом и часто могут собираться на нейтральных территориях. Подросшая молодежь ищет для себя новые участки обитания или занимает освободившиеся от старших. Вся пригодная территория оказывается поделенной, и ресурсы используются полностью и рационально.

Система использования пространства строится только на отношениях между особями популяции. В ее основе лежит как внутривидовая конкуренция, так и взаимопомощь (мутуализм).

Каждая популяция любого вида представляет собой единство, целостность и является надорганизменной системой. От взаимодействия со средой ее состояние может быть различным. Чтобы охарактеризовать популяцию, нельзя ограничиваться лишь описанием качеств отдельных ее особей, нужны групповые характеристики, выражающие особенности существования популяции в данных условиях. Так, демографические (от греч. demos — «народ», «население» и grapho— «писать», «описывать») показатели отражают количество особей в популяции и возможности воспроизводства в данных экологических условиях.

Все основные экологические характеристики популяции — количественные.

Главная из них — численность, т. е. общее число особей. Численность сразу показывает, благоприятны или нет условия для вида на занимаемой территории. Абсолютное число особей в каждой популяции сосчитать чаще всего бывает нелегко (например, число всех мышей на большом поле или окуней в озере), поэтому обычно используют другой показатель — плотность популяции. Она отражает среднее число особей, приходящихся на условно выбранную единицу пространства, где их легко учесть (на квадратный метр, гектар или квадратный километр площади, на литр или кубометр воды и т. п.).

С оотношение

особей по полу или возрасту отражает

демографическую структуру

популяций (половую и возрастную).

оотношение

особей по полу или возрасту отражает

демографическую структуру

популяций (половую и возрастную).

Д емографические

описания — рождаемость, смертность и

разница между ними, т. е. выживаемость,

важны для предсказания судьбы конкретных

популяций. Большое значение в

определении судьбы популяции имеет ее

возрастная структура

(рис. 76).

емографические

описания — рождаемость, смертность и

разница между ними, т. е. выживаемость,

важны для предсказания судьбы конкретных

популяций. Большое значение в

определении судьбы популяции имеет ее

возрастная структура

(рис. 76).

Состояние популяций сильно зависит от доли особей, приступивших к размножению, количества (много или мало) молодого пополнения, процента особей, закончивших размножаться, и т. п.

Например, если у многолетних растений большинство особей популяции проходят все стадии развития от рождения до смерти, то данная популяция считается нормальной и устойчивой. Если она представлена лишь в виде семян, зачатков и проростков, а цветущих и плодоносящих особей мало или их нет вовсе, то мы имеем дело с популяцией внедряющегося типа. Если же, наоборот, большинство особей старые, уже не плодоносящие, то популяция, которую они образуют, является стареющей и в ближайшем будущем выпадет из биогеоценоза.

При промысле животных и растений, сбережении редких видов в заповедниках, разведении видов в неволе, создании искусственных биоценозов очень важно следить за возрастной структурой популяций.

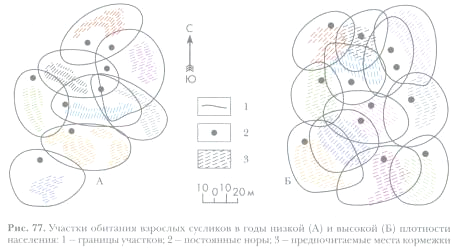

В характеристике популяции важна также ее пространственная структура, т. е. отношения между особями в использовании пространства. Это связано с ресурсами, необходимыми для жизни (рис. 77).

Территориальное поведение характерно для птиц в период строительства гнезда и выведения птенцов, для множества оседлых млекопитающих — мышевидных грызунов, сурков, сусликов, соболей, куниц, для ящериц, ряда видов рыб и даже членистоногих. На своей территории животное чувствует себя в относительной безопасности, так как хорошо знает, где укрыться и где искать корм.

Способы охраны участков у разных видов животных различны: прямая агрессия, драки, чаще — просто агрессивные демонстрации и угрозы либо сигнализация звуками, пением, как у птиц, или пахучими метками, как у псовых, соболей и других зверей.

Кочующие животные также закономерно используют пространство, они регулярно перемещаются по более обширным территориям и возвращаются на старые места по мере восстановления там использованных ресурсов. Кочуют животные только группами — стадами или стаями, так как в одиночку они не в состоянии успешно защищаться от хищников, попадая на новую территорию.

Популяции животных имеют разную структуру и по характеру взаимоотношений между отдельными особями. У некоторых видов все особи живут в одиночку, встречаясь лишь на период размножения. У других популяции включают такие объединения, как семьи, стада, стаи или колонии, со своими сложными связями внутри них. Эти особенности характеризуют так называемую поведенческую, или этнологическую (от греч. ethos — «обычай», «нрав» и logos — «учение»), структуру популяций.

1. Поясните различие между понятиями «численность популяции» и «плотность популяции».

2*. Как по демографическим показателям популяции можно судить о перспективах ее существования?

3. Замените выделенные слова утверждений термином.

-

Общее число особей на данной территории показывает, благоприятны или нет здесь условия для вида.

-

Такие показатели, как рождаемость, смертность и разница между ними, т. е. выживаемость, важны для предсказания судьбы конкретных популяций.