- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

Биологическая эволюция (лат. evolutio — «развертывание») — это процесс постоянного и направленного естественным отбором изменения форм организмов на Земле, обеспечивающий их приспособленность к условиям окружающей среды. Достигается такая приспособленность путем отбора из множества случайных изменений таких, которые облегчают выживание организмов в конкретных условиях среды.

Эволюция — это исторический процесс развития живой природы, который зависит от взаимодействия многих внешних и внутренних факторов при ведущей роли отбора.

Э волюционный

процесс на Земле создает огромное

разнообразие видов и надвидовых групп.

Все они в этом процессе приобретают

специальные приспособления к условиям

существования. Изменения условий

окружающей среды наряду с естественным

отбором приводят к появлению у видов

все новых и новых приспособлений,

обеспечивающих организмам более выгодное

существование, лучшую выживаемость,

возрастание возможности размножения

и более широкое распространение. Путем

видообразования исторически возникла

вся система живых организмов. Вместе с

тем видообразование можно рассматривать

как процесс более глубокого и эффективного

использования окружающей среды с помощью

конкретных приспособлений у видов.

волюционный

процесс на Земле создает огромное

разнообразие видов и надвидовых групп.

Все они в этом процессе приобретают

специальные приспособления к условиям

существования. Изменения условий

окружающей среды наряду с естественным

отбором приводят к появлению у видов

все новых и новых приспособлений,

обеспечивающих организмам более выгодное

существование, лучшую выживаемость,

возрастание возможности размножения

и более широкое распространение. Путем

видообразования исторически возникла

вся система живых организмов. Вместе с

тем видообразование можно рассматривать

как процесс более глубокого и эффективного

использования окружающей среды с помощью

конкретных приспособлений у видов.

Изучение хода развития разных групп при различных условиях внешней среды позволяет выделить закономерности эволюции, характеризующие общую направленность развития живой природы. Назовем основные особенности эволюции.

Необратимый характер эволюции. Организмы, возникшие в ходе эволюции, не могут вернуться к прежнему состоянию их предков. И это понятно, так как каждое эволюционное изменение представляет собой комбинацию многих независимо возникающих и подхваченных отбором перестроек в генотипе. Потому возвращение к первоначальному исходному типу невозможно. Надо также учесть, что эволюционируют не особи, а популяции, отбираются не отдельные признаки, а комплексы признаков, и контролируются отбором целые генные комплексы. Поэтому трудно ожидать, чтобы еще раз мог повториться такой же состав генетических свойств, который был в исходном состоянии группы. Эволюция — это необратимый процесс исторического развития органического мира. Необратимость эволюции отражает неповторимость исторического процесса развития жизни, характерной чертой которого является не возврат к старому, а образование новых качеств живого.

П рогрессивное

усложнение форм жизни.

В прогрессивном усложнении органического

мира проявляется общая направленность

(тенденция) эволюционного процесса. Она

определялась не внутренней потенцией

природы, а многократной дивергенцией

(расхождением) и вымиранием многих

ветвей потомков при сохранении какой-то

единственной ветви, давшей начало новому

семейству, его родам и видам, приспособившимся

к жизни в пределах их среды обитания

(рис. 55).

рогрессивное

усложнение форм жизни.

В прогрессивном усложнении органического

мира проявляется общая направленность

(тенденция) эволюционного процесса. Она

определялась не внутренней потенцией

природы, а многократной дивергенцией

(расхождением) и вымиранием многих

ветвей потомков при сохранении какой-то

единственной ветви, давшей начало новому

семейству, его родам и видам, приспособившимся

к жизни в пределах их среды обитания

(рис. 55).

В процессе эволюции отсутствует целенаправленность. Движение ее полностью зависит от естественного отбора. Эволюция — процесс непрограммированного развития живой природы.

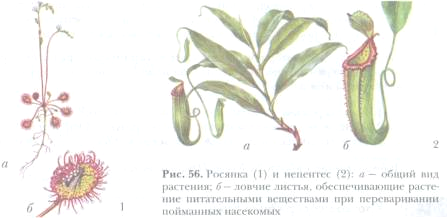

Приспособленность видов к среде обитания. Адаптация, или приспособленность, — это совокупность морфологических, физиологических, поведенческих и других особенностей вида, обеспечивающих его жизнедеятельность в определенных условиях внешней среды. Различают приспособления к жизни в обширной зоне среды (общие адаптации), например наличие конечностей у наземных позвоночных, и приспособления к определенному образу жизни (частные адаптации), например роющие конечности крота, конечности копытных, ловчие листья у росянки круглолистной и непентеса и т. п. (рис. 56).

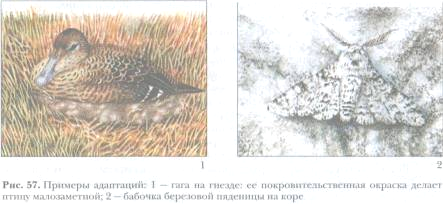

Совокупность адаптаций придает строению и жизнедеятельности организмов черты целесообразности. Однако, как доказали Ч. Дарвин и многие другие ученые-эволюционисты нашего времени, все адаптации возникают в процессе эволюции в результате естественного отбора (рис. 57). Достигнутые конкретные адаптации обычно бывают относительными, так как всегда к данной среде возможны и другие, более совершенные адаптации.

Любые адаптации вида и надвидовых групп могут возникать лишь при наличии у организмов и популяций определенных генетических свойств, формирующихся в микроэволюционных процессах. Процесс эволюции любого масштаба всегда осуществляется с помощью микроэволюции и направляется естественным отбором, создающим приспособления к определенной конкретной среде, а не на все «случаи жизни», поскольку приспособленность всегда относительна.

Эволюция — это необратимый процесс исторического развития организмов, непрограммированно идущий на нашей планете с момента возникновения на ней жизни.

1. Какова роль естественного отбора в эволюции?

2*. Докажите, что эволюция носит необратимый характер.

3. От чего зависит появление приспособленности у организмов?

Лабораторная работа № 5 (см. Приложение, с. 232).

Краткое содержание главы

На Земле существует огромное разнообразие видов. Их возникновение и приспособительные свойства объясняются учением об эволюции.

Современное учение об эволюции опирается на теорию естественного отбора Ч. Дарвина. Главными движущими силами эволюции, по Дарвину, являются наследственность, изменчивость, борьба за существование и отбор. Дарвин, раскрыв роль вида в процессе эволюции, тем самым опроверг организмоцентрический подход к развитию жизни, существовавший до него в естествознании. Основная заслуга Дарвина в том, что он объяснил механизм эволюционного процесса и происхождения видов, доказав, что вид происходит от вида.

Учение об эволюции основано на популяционной концепции видообразования. Различные популяции вида, оказываясь в новых условиях окружающей среды, с помощью мутаций и отбора накапливают свойства, отличающие их друг от друга. Это приводит популяции к репродуктивной изоляции и, следовательно, к их дивергенции и обособлению в качестве новых видов.

Популяция — это наименьшее подразделение вида, меняющееся во времени. Поэтому ее называют элементарной единицей эволюции. Процесс изменения популяций при участии естественного отбора называют микроэволюцией. Микроэволюционный процесс завершается образованием нового вида. Микроэволюция происходит на основе явлений наследственной изменчивости под контролем естественного отбора.

Благодаря процессу микроэволюции на Земле идет постоянное увеличение общей суммы видов и создается огромное биологическое разнообразие видов, хорошо адаптированных к среде обитания.

Вид является основной структурной единицей в системе живых организмов. Вид — особый, качественный этап эволюции. Каждый вид характеризуется репродуктивной изолированностью от всех других видов.

Эволюционные события крупного масштаба, ведущие к образованию групп организмов более высокого ранга, чем вид, отражают процесс макроэволюции. Однако все макроэволюционные процессы происходят на основе микроэволюции.

Эволюция — это необратимый процесс исторического развития жизни, идущий постоянно путем образования новых видов с их новыми адаптивными качествами. При этом Эволюция производит прогрессивное усложнение форм жизни от первичных организмов до человека по пути их адаптаций к среде обитания. Эволюция — это ^запрограммированный процесс. Направление, скорость и ход развития живой природы задаются и осуществляются отбором. В природе действует естественный отбор, а человек использует искусственный отбор.

Проверьте себя

-

Назовите основные закономерности эволюции.

-

В чем сходство микроэволюции и макроэволюции?

-

Почему популяцию называют формой существования вида?

-

Какую роль в эволюционном процессе играет борьба за существование?

-

Охарактеризуйте основные направления эволюции.

-

Раскройте значение видообразования в жизни природы.

-

В каждой строчке три термина взаимосвязаны определенным образом. Назовите их. Отметьте четвертый термин, не имеющий к ним отношения:

-

эволюция, адаптация, популяция, видообразование;

-

микроэволюция, популяция, приспособленность, макроэволюция;

-

идиоадаптация, ароморфоз, дегенерация, биологический прогресс;

-

естественный отбор, искусственный отбор, приспособленность, дивергенция.

Проблемы для обсуждения

-

Какие явления лежат в основе необратимости эволюции?

-

Можно ли считать все причины, вызывающие гибель организмов, естественным отбором? Если организмы погибли при землетрясении, означает ли это, что они подверглись отбору?

-

В каких событиях проявляется биологический прогресс? Охарактеризуйте пути его осуществления.

Основные понятия

Эволюция. Эволюционное учение. Движущие силы эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Вид. Популяция. Видообразование. Борьба за существование. Естественный отбор. Искусственный отбор. Биологический прогресс. Биологический регресс. Направления эволюции.