- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 42 Основные направления эволюции

Э волюционный

процесс на Земле создает огромное

разнообразие видов и надвидовых групп.

Все они в этом процессе приобретают

специальные приспособления к условиям

существования. Изменения условий

окружающей среды часто приводят к

исчезновению у видов одних и появлению

других свойств, обеспечивающих лучшее

приспособление к жизни, а следовательно,

большую выживаемость, увеличение

размножения организмов и их более

широкое распространение. Возрастание

приспособленности организмов к окружающей

среде, сопровождающееся увеличением

численности и более широким распространением

вида, называют

биологическим прогрессом

(лат.

progressus

—

«движение вперед»). В настоящее время

биологический прогресс наблюдается у

покрытосеменных растений, а среди

животных — у насекомых, костистых рыб,

птиц и млекопитающих.

волюционный

процесс на Земле создает огромное

разнообразие видов и надвидовых групп.

Все они в этом процессе приобретают

специальные приспособления к условиям

существования. Изменения условий

окружающей среды часто приводят к

исчезновению у видов одних и появлению

других свойств, обеспечивающих лучшее

приспособление к жизни, а следовательно,

большую выживаемость, увеличение

размножения организмов и их более

широкое распространение. Возрастание

приспособленности организмов к окружающей

среде, сопровождающееся увеличением

численности и более широким распространением

вида, называют

биологическим прогрессом

(лат.

progressus

—

«движение вперед»). В настоящее время

биологический прогресс наблюдается у

покрытосеменных растений, а среди

животных — у насекомых, костистых рыб,

птиц и млекопитающих.

Снижение приспособленности организмов к условиям среды, сопровождающееся уменьшением численности и сужением области распространения, называется биологическим регрессом (лат. regressus— «возвращение», «движение назад»). Биологический регресс переживают группы, не сумевшие приспособиться к изменениям условий среды и не выдержавшие конкуренции с другими группами.

И зучение

особенностей эволюции крупных надвидовых

групп (макроэволюции) позволило

выделить

три главных направления,

которые ведут к биологическому

прогрессу: ароморфоз, идиоадаптацию,

общую дегенерацию.

зучение

особенностей эволюции крупных надвидовых

групп (макроэволюции) позволило

выделить

три главных направления,

которые ведут к биологическому

прогрессу: ароморфоз, идиоадаптацию,

общую дегенерацию.

Идея о возможных путях достижения биологического прогресса в процессе эволюции была разработана российским ученым-эволюционистом А.Н. Северцовым в 1925 г.

Ароморфоз (от греч. airo— «поднимаю» и morphosis— «образец», «форма»), или морф о физиологический прогресс, имеет большое значение для организма в целом и всегда ведет к биологическому прогрессу. По А.Н. Северцову, ароморфоз характеризует возникновение в ходе эволюции таких признаков, которые повышают общий уровень всех свойств организмов. Ароморфозы дают организмам большие преимущества в борьбе за существование и открывают новые возможности в использовании внешних условий среды (освоение новых, прежде недоступных источников питания и новых местообитаний).

В эволюции живых организмов можно выделить несколько крупных ароморфозов: возникновение фотосинтеза, появление многоклеточности, половое размножение, приобретение постоянной температуры тела, появление головного мозга, прогрессивное развитие кровеносной и дыхательной систем, развитие челюстей у предков позвоночных животных, возникновение семян у растений и другие события.

Ароморфозы — это крупные эволюционные преобразования в строении и функциях организмов.

Ароморфозы — адаптации, полезные организмам в самых разнообразных условиях среды. Они имеют сложный комплексный характер. Это вызвано тем, что преобразование происходит сразу по многим признакам. Например, появление у растений пыльцевой трубки, доставляющей спермии к яйцеклетке, освободило процесс оплодотворения от обязательного участия воды, что обеспечило цветковым растениям возможность широко распространиться по суше. Одновременно это свойство сопровождалось рядом других ароморфных признаков: развитием проводящей сосудистой системы, появлением устьиц, регулирующих испарение, развитием рыльца на пестике, обеспечивающего прорастание пыльцевой трубки в пределах пестика.

Формирование ароморфоза — очень длительный процесс, происходящий на основе наследственной изменчивости и естественного отбора. По мнению А. Н. Северцова, ароморфозы обеспечили возникновение новых классов, отделов и типов организмов.

Идиоадаптация (от греч. idios— «особый», «своеобразный» и лат. adaptatio— «приспособление», «прилаживание») — еще одно направление эволюции. Оно характеризуется сменой частных приспособлений, но при этом общий уровень биологической организации группы не меняется.

Благодаря идиоадаптации возникло большое разнообразие приспособительных форм организмов к определенному образу жизни в конкретных условиях среды. Идиоадаптации обусловили специфичность признаков таких групп, как вид, род, семейство.

Идиоадаптации выражают частные способы биологического прогресса, но как бы лежащие в «одной плоскости». Ярким примером идиоадаптации на уровне отдела могут служить покрытосеменные растения, создавшие множество различных жизненных форм (деревья, кустарники, травы), способов распространения семян, опыления и других приспособительных свойств.

Примером идиоадаптации на уровне семейства может служить разнообразие свойств дарвиновых вьюрков, обнаруженных Ч. Дарвином на островах Галапагосского архипелага. Все виды дарвиновых вьюрков имели сходный уровень организации, но, находясь в различных условиях отдельных островов, приобрели там совершенно разные свойства в размещении своих укрытий, постройке гнезд и особенно в способах добывания пищи. Одни виды освоили питание плодами растений, другие — семенами, третьи стали насекомоядными, а один вид даже приспособился слизывать кровь у раненых животных. Все эти приспособления повлекли за собой изменения в облике вьюрков (в форме клюва, размере головы, хвоста и всего тела), поведении и общем образе жизни (рис. 53).

Общая дегенерация (лат. degenero— «вырождаюсь») — третье направление эволюции, связанное с упрощением строения и образа жизни организмов в результате приспособления к более простым условиям существования.

Примером могут служить изменения в строении животных, произошедшие при переходе к неподвижному, сидячему образу жизни и при паразитизме.

Переход к паразитическому образу жизни у многих организмов сопровождается резким упрощением ряда органов и даже полной потерей некоторых из них. Так, растение повилика (Cuscuta europaeaj, паразитирующее на многих цветковых растениях, полностью утратило способность к фотосинтезу, а его мелкие чешуйчатые листья лишены хлорофилла. Потерей органов пищеварения характеризуются многие черви-паразиты, приспособившиеся к жизни в кишечнике животных и человека: например, свиной цепень — паразит человека, не имеющий кишечника.

Упрощение строения при соответствующем образе жизни организмов (например, при паразитизме) часто обеспечивает процветание группе. Благодаря общей дегенерации облегчается вхождение группы в новую адаптивную среду. Упрощение следует рассматривать как приобретение новых признаков, делающих возможным такой переход.

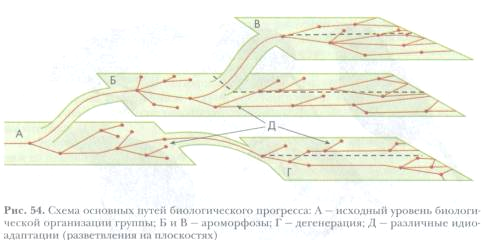

Соотношение направлений эволюции. Три основных направления эволюции лишь в учебных целях рассматриваются по отдельности. На самом же деле в природе эти процессы идут непрерывно и одновременно, сочетаясь между собой или сменяя друг друга. Обычно ароморфозы задают и определяют новые направления и этапы в развитии живого мира. Затем эволюция идет по пути идиоадаптации или дегенерации, обеспечивая организмам групп существование в новой среде. По истечении некоторого времени весь этот процесс может многократно повториться, увеличивая многообразие форм организмов и их групп.

Взаимоотношения трех основных направлений эволюции, их чередование А.Н. Северцов изобразил в виде схемы (рис. 54).

1 .

В чем сходство и различия ароморфоза и

дегенерации?

.

В чем сходство и различия ароморфоза и

дегенерации?

2*. Какую эволюционную роль выполняют ароморфозы и идиоадаптации?

3. Замените выделенные слова в утверждениях термином.

-

Адаптации широкого значения, полезные организмам в самых разнообразных условиях среды, повышают общую жизнестойкость организмов.

-

Частные приспособления организмов к определенному образу жизни в конкретных условиях внешней среды обусловливают появление в процессе эволюции разнообразия форм организмов.

-

Упрощение строения организмов путем утраты отдельных органов обеспечивает виду возможность вхождения в новую среду.