- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§19 Генетические опыты Менделя

Человек всегда пытался выяснить закономерности наследования признаков. Талантливые селекционеры на основе многолетней практики получали именно те свойства, какие они хотели видеть у нового сорта растений (например, яблони, розы) или породы животного (масть лошади, форму тела собаки, голубя, длину хвоста петуха и пр.). Однако долго никому не удавалось объяснить, как генетическая информация передается от родителей к потомкам. Лишь в середине XIX в. в чешском городе Брно монах Г. Мендель благодаря генетическим опытам ответил на данный вопрос.

Мендель хорошо продумал условия проведения генетических опытов и выбрал очень удачный объект исследования — горох посевной.

М ендель

был увлечен математикой, хорошо знал

теорию вероятности, поэтому понимал,

что для достоверности результатов нужно

большое количество исследуемого

материала, а горох дает много семян.

Кроме того, горох — растение

самоопыляемое, имеет закрытый цветок,

что исключает случайное попадание

в него чужой пыльцы. А это значит, что

сорта гороха объединяют особи с

однородными наследуемыми свойствами,

получаемыми в процессе самоопыления.

Потомство одной самоопыляемой особи,

получаемое путем отбора и последующего

самоопыления, называют

чистой линией.

Если, пользуясь пинцетом, перенести

пыльцу цветка одного сорта на рыльце

пестика цветка другого сорта, то

можно с помощью перекрестного опыления

получить растение с нужным исследователю

сочетанием свойств. При этом произойдет

скрещивание — объединение

в результате полового процесса

генетического материала двух клеток в

одной клетке. Развившийся из такой

клетки организм с новыми наследственными

свойствами называется

гибридом

(лат.

hibrida

—

«помесь»). Скрещивая таким образом

растения двух сортов, обладающих

контрастно отличающимися признаками

(рис. 26), Мендель провел точный учет

наследования этих признаков в ряду

поколений.

ендель

был увлечен математикой, хорошо знал

теорию вероятности, поэтому понимал,

что для достоверности результатов нужно

большое количество исследуемого

материала, а горох дает много семян.

Кроме того, горох — растение

самоопыляемое, имеет закрытый цветок,

что исключает случайное попадание

в него чужой пыльцы. А это значит, что

сорта гороха объединяют особи с

однородными наследуемыми свойствами,

получаемыми в процессе самоопыления.

Потомство одной самоопыляемой особи,

получаемое путем отбора и последующего

самоопыления, называют

чистой линией.

Если, пользуясь пинцетом, перенести

пыльцу цветка одного сорта на рыльце

пестика цветка другого сорта, то

можно с помощью перекрестного опыления

получить растение с нужным исследователю

сочетанием свойств. При этом произойдет

скрещивание — объединение

в результате полового процесса

генетического материала двух клеток в

одной клетке. Развившийся из такой

клетки организм с новыми наследственными

свойствами называется

гибридом

(лат.

hibrida

—

«помесь»). Скрещивая таким образом

растения двух сортов, обладающих

контрастно отличающимися признаками

(рис. 26), Мендель провел точный учет

наследования этих признаков в ряду

поколений.

В результате многолетних предварительных опытов он отобрал из множества сортов гороха чистые линии, которые различались по ряду контрастных признаков. Мендель выбрал семь таких признаков, имеющих контрастное проявление в потомстве: 1) окраска цветков (пурпурные и белые); 2) окраска семян (желтые и зеленые); 3) окраска бобов (зеленые и желтые); 4) поверхность семян (гладкие и морщинистые); 5) форма бобов (простые и членистые); 6) длина стебля (длинные и короткие); 7) положение цветков на стебле (пазушные и верхушечные).

Сначала он изучал наследование одной пары контрастных вариантов только одного признака.

Скрещивание, в котором родители отличаются по одному признаку, Мендель называл моногибридным. Изучив проявление одного дискретного признака, различия по которому наследуются альтернативно, он перешел к изучению передачи двух признаков (дигибридное скрещивание), а затем трех признаков (тригибридное скрещивание). Проверяя свои выводы путем многочисленных экспериментов и количественного учета всех типов полученных гибридов, а затем тщательно анализируя полученные результаты, исследователь выявлял закономерности наследования признаков.

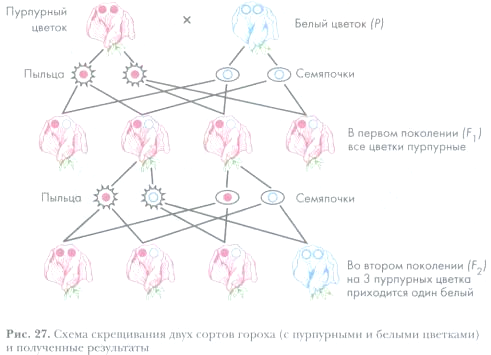

Первый закон Менделя. Сначала были проведены опыты по скрещиванию гороха с пурпурными и белыми цветками. Мендель опылял пурпурные цветки пыльцой белых цветков и наоборот. При таком скрещивании двух генетически разных сортов получилось смешанное потомство — гибриды первого поколения.

Мендель обнаружил, что от скрещивания сортов гороха с пурпурными и белыми цветками все растения в первом поколении получились одинаковыми (единообразными) — с пурпурными цветками (рис. 27).

М ендель

сделал гениальное предположение о том,

что каждый наследуемый признак

передается своим

фактором

(впоследствии названным геном). В чистых

линиях гороха у каждого родителя ген

несет один признак: цветок или белый,

или пурпурный. В гибридах одновременно

содержатся признаки обоих родителей,

но внешне проявляется только один из

них, более «сильный». Такой «сильный»

признак он назвал

доминантным

(лат.

dominantis

—

«господствующий»), а «слабый» —

рецессивным

(лат.

recessus—

«удаление»).

В случае с пурпурными и белыми цветками

гороха доминантным признаком оказалась

пурпурная окраска цветков, а рецессивным

— белая окраска.

ендель

сделал гениальное предположение о том,

что каждый наследуемый признак

передается своим

фактором

(впоследствии названным геном). В чистых

линиях гороха у каждого родителя ген

несет один признак: цветок или белый,

или пурпурный. В гибридах одновременно

содержатся признаки обоих родителей,

но внешне проявляется только один из

них, более «сильный». Такой «сильный»

признак он назвал

доминантным

(лат.

dominantis

—

«господствующий»), а «слабый» —

рецессивным

(лат.

recessus—

«удаление»).

В случае с пурпурными и белыми цветками

гороха доминантным признаком оказалась

пурпурная окраска цветков, а рецессивным

— белая окраска.

Для обозначения признаков Мендель ввел буквенную символику, используемую и в настоящее время. Доминантные гены он обозначал заглавными, а рецессивные — теми же, но строчными буквами латинского алфавита. Так, пурпурную окраску цветка гороха (доминантный признак) он обозначил А, а белую окраску цветка (рецессивный признак) — а. Родителей он обозначил Р, скрещивание — знаком «х», а гибриды первого поколения — F,.

Рассмотрим генотип родителей в данном опыте. Чистые сорта характеризуются однородностью парных (аллельных) генов, т. е. родительские особи (Р) содержали задатки (аллельные гены) только одного типа: или рецессивные (аа), или доминантные (АА). Такие особи называют гомозиготными (от греч. homos — «одинаковый» и «зигота»), а особи с разными наследственными задатками (Аа) называют гетерозиготными (от греч. heteros— «иной» и «зигота»).

У растений с белыми цветками оба аллельных гена рецессивны, т. е. гомозиготны по рецессивному признаку (аа). При самоопылении такое потомство во всех последующих поколениях будет исключительно с белыми цветками. Родительские растения с пурпурными цветками несут одинаковые аллельные гены — это гомозиготы по доминантному признаку (АА), и их потомки всегда будут пурпурными. При скрещивании гибриды первого поколения получают в каждой аллели по одному гену от обоих родителей. Но у таких гибридов проявляется только доминантный признак (пурпурные цветки), а рецессивный (белые цветки) замаскирован. Поэтому все гибриды первого поколения выглядят одинаково — пурпурными.

Эта же закономерность наблюдалась и в опытах по другим признакам: у всех гибридов первого поколения проявляется только один, доминантный признак, а второй, рецессивный, как бы исчезает. Выявленную закономерность Мендель назвал правилом доминирования, которое теперь называют законом единообразия гибридов первого поколения или первым законом Менделя.

Первый закон Менделя утверждает: при скрещивании родителей чистых линий, различающихся по одному контрастному признаку, все гибриды первого поколения окажутся единообразными и в них проявится признак только одного из родителей.

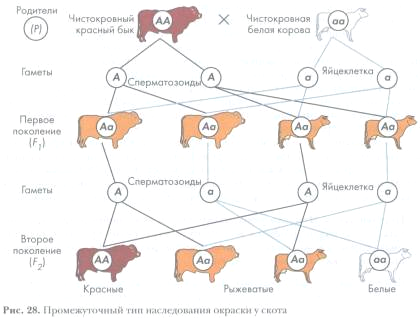

Доминантный ген в гетерозиготном состоянии не всегда полностью маскирует рецессивный ген. Имеются случаи, когда гибрид F( носит промежуточный характер — с неполным доминированием. Например, при скрещивании ночной красавицы с красными (АА) и белыми (аа) цветками у гибридов (Fj) окраска цветков (Аа) была промежуточной — розовой (неполное доминирование). Такой промежуточный тип наследования признаков нередко наблюдается у животных (рис. 28).

Второй закон Менделя. Получив гибридные семена гороха первого поколения, Мендель вновь посеял их, но теперь уже не стал переопылять. В результате самоопыления у растений получились семена второго поколения (F2). Среди них оказались растения и с пурпурными (таких было большинство), и с белыми цветками (примерно четверть растений).

Мендель

установил, что при самоопылении гибридов

первого поколения доминантные и

рецессивные признаки оказываются у

потомства в различных сочетаниях. Это

выражается в генотипе так: одна гомозигота

по доминантному признаку

(АА), две гетерозиготы

(Аа) и одна гомозигота по

рецессивному признаку

(аа). Внешне, т. е. в фенотипе,

это проявляется так: три особи с

пурпурными цветками и одна — с белыми.

Явление, при котором в результате

скрещивания гетерозиготных особей

распределение доминантных и рецессивных

признаков у потомства происходит в

отношении 3:1, было названо Менделем

расщеплением.

В наше время это явление называется

законом расщепления или

вторым

законом Менделя.

Второй закон Менделя утверждает: при скрещивании двух гибридов первого поколения между собой среди их потомков — гибридов второго поколения — наблюдается расщепление: число особей с доминантным признаком относится к числу особей с рецессивным признаком как 3:1.

Согласно этому закону гибриды первого поколения дают расщепление: в их потомстве снова появляются особи с рецессивными признаками, составляющие примерно четвертую часть от всего числа потомства.

Закон расщепления — общий для всех живых организмов.

Расщепление признаков у потомства при скрещивании гетерозиготных особей Мендель объяснял тем, что в их половых клетках (гаметах) находится только один задаток (ген) из аллельной пары, который ведет себя как независимый и цельный. Такое явление Мендель назвал чистотой гамет, хотя не знал, почему так происходит. И это понятно: в его время еще ничего не было известно ни о митозе, ни о мейозе. В настоящее время установлено, что благодаря мейозу в гаметах образуется гаплоидный (одинарный) набор непарных хромосом, а в них располагаются либо доминантные, либо рецессивные гены.

-

Объясните суть первого закона Менделя.

-

Сформулируйте второй закон Менделя.

3*. В чем отличие F; от F2 при моногибридном скрещивании?

4*. Почему аллели всегда бывают парными?