- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

Глава 4

Основы учения о наследственности и изменчивости

Изучив главу, вы сумеете:

-

объяснить основные понятия генетики;

-

описать механизм определения пола и типы наследования признаков;

-

охарактеризовать роль наследственности и изменчивости организмов в живой природе.

§ 17 Из истории развития генетики

Генетика (греч. genesis — «происхождение») — так называется наука, изучающая наследственность и изменчивость организмов, а также механизмы управления этими процессами. Она имеет давнюю историю.

Е ще

в древние времена люди понимали, что

растения, животные да и человек

наследуют какие-то признаки от родителей,

поскольку нельзя было не видеть

сходства потомства и родителей. Причем

определенные «родовые» признаки

передавались неизменными из поколения

в поколение. Опираясь на эту способность

растений и животных к наследованию

определенных качеств, стали отбирать

для посева семена растений от наиболее

урожайных особей, старались сохранять

молодняк животных, обладающих нужными

человеку свойствами — дающих больше

молока или шерсти, лучше выполняющих

тягловые работы и т. п.

ще

в древние времена люди понимали, что

растения, животные да и человек

наследуют какие-то признаки от родителей,

поскольку нельзя было не видеть

сходства потомства и родителей. Причем

определенные «родовые» признаки

передавались неизменными из поколения

в поколение. Опираясь на эту способность

растений и животных к наследованию

определенных качеств, стали отбирать

для посева семена растений от наиболее

урожайных особей, старались сохранять

молодняк животных, обладающих нужными

человеку свойствами — дающих больше

молока или шерсти, лучше выполняющих

тягловые работы и т. п.

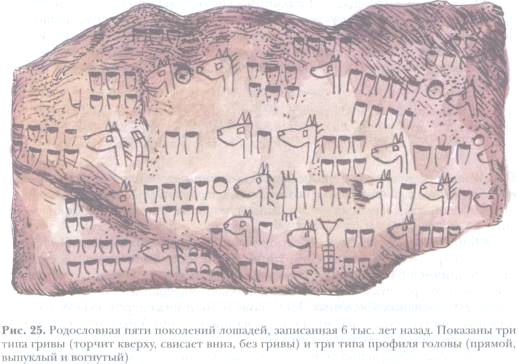

Старинные китайские рукописи свидетельствуют, например, что 6000 лет назад создавались различные сорта риса путем скрещивания и отбора. Археологические находки подтверждают, что египтяне культивировали урожайные сорта пшеницы. Среди вавилонских памятников письменности в Двуречье найдена каменная табличка, относящаяся к VI тысячелетию до н. э., на которой записаны данные о наследовании формы головы и гривы в пяти поколениях лошадей (рис. 25).

Однако только в XIX и начале XX в., когда были накоплены знания о жизни клетки, ученые приступили к исследованию феномена наследственности. Первый научный труд по изучению наследственности был выполнен чешским ученым и монахом Г. Менделем. В 1865 г. в статье «Опыты над растительными гибридами» он сформулировал закономерности наследования признаков, заложившие основание науки генетики. Мендель показал, что наследственные черты (задатки) не являются «слитными», как это считалось ранее, а передаются от родителей потомкам в виде дискретных (обособленных, отдельных) единиц, которые он назвал факторами. Эти единицы, представленные у особей парами, не сливаются вместе, а остаются дискретными и передаются потомкам в мужских и женских половых клетках по одной единице из каждой пары.

В 1909 г. наследственные единицы были названы датским ученым В. Иогансеном генами (греч. genos— «род»). В начале XX в. американский эмбриолог и генетик Т. Морган установил экспериментально, что гены находятся в хромосомах и располагаются там линейно. С тех пор концепция гена является центральной в генетике.

Видную роль в развитии генетики в первой половине XX в. сыграли наши отечественные ученые. А.С. Серебровский, исследуя генетику животных, показал сложную структуру гена, ввел в науку термин «генофонд». Учение о наследственности и изменчивости обогатили труды Н.И. Вавилова, сформулировавшего в 1920 г. закон гомологических рядов наследственности и изменчивости, что обеспечивало тесную связь генетики с эволюционным учением. Ю.А. Филипченко провел многочисленные эксперименты по генетическому анализу растений, разработал методы исследования изменчивости и наследственности. Значительный вклад в развитие генетики внесли также Г.Д. Карпеченко, Н.К. Кольцов, С.С. Четвериков и другие исследователи.

В 40-х гг. были заложены биохимические основы генетики. Учеными была доказана роль молекул нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации, что обусловило рождение молекулярной генетики. Расшифровка структуры молекулы ДНК, опубликованная в 1953 г., показала тесную связь этого химического соединения с наследственной информацией в генах.

Достижения в области молекулярной генетики привели к созданию новой отрасли биологической науки — генной инженерии, которая позволяет, манипулируя индивидуальными генами, получать в пробирке новые сочетания генов в хромосоме, которых ранее не было. Генная инженерия широко вошла в практику сельского хозяйства и биотехнологию.

Развитие генетики с опорой на молекулярные основы в рассмотрении наследственных качеств стало возможным благодаря созданию высоких технологий в области научных исследований, которые появились только в середине XX в.

Генетика представляет собой теоретическую основу селекции (лат. selectio — «выбор», «отбор») растений, животных и микроорганизмов, т. е. создания организмов с нужными человеку свойствами. Основываясь на генетических закономерностях, селекционеры создают улучшенные сорта растений и породы домашних животных. Методами генной инженерии выводят новые штаммы (чистые культуры) микроорганизмов (бактерий, грибов), синтезирующих вещества для лечения болезней.

Исследования ученых-генетиков привели к пониманию того факта, что наряду с инфекционными болезнями существует много различных наследственных заболеваний. Ранняя диагностика этих заболеваний позволяет вовремя вмешаться в течение болезни и предотвратить или замедлить ее развитие.

Ухудшение экологии и негативные изменения окружающей среды вызвали много нарушений в генетической сфере живых организмов, увеличив вероятность наследственных заболеваний у человека.

Для решения многих проблем, связанных с этой тревожной тенденцией, и обеспечения генетической безопасности человека потребовались целенаправленные исследования и объединение усилий ученых — экологов и генетиков. Так возникло новое важное направление в науке — экологическая генетика, обеспечившая развитие службы генетической безопасности. Последняя изучает генетическую активность химических и физических факторов среды, воздействующих на человека и природу в целом. Экологи доказали, что для устойчивого развития жизни на Земле необходимо сохранение биологического разнообразия видов и природных экосистем. Эта жизненно важная для человечества задача обусловила активное развитие такого направления в биологической науке, как популяционная генетика.

Знания генетики востребованы в ботанике, зоологии, микробиологии, экологии, учении об эволюции, антропологии, физиологии, этологии и других областях биологии. Данные генетических исследований используют в биохимии, медицине, биотехнологии, охране природы, сельском хозяйстве. Можно сказать, что открытия и методы генетики находят применение во всех областях человеческой деятельности, связанной с живыми организмами. Законы генетики имеют большое значение для объяснения всех процессов жизни на Земле.

Научная и практическая роль генетики определяется значимостью предмета ее исследования — наследственности и изменчивости, т. е. свойств, присущих всем живым существам.

-

Что изучает наука генетика, когда и почему она стала так называться?

-

Почему Г. Мендель считается «отцом генетики»?

-

Замените выделенные слова термином.

-

Данные науки, исследующей наследственность и изменчивость организмов, в настоящее время нашли широкое применение во всех областях биологии.

-

Единицы, которые обеспечивают передачу наследственных свойств, имеются у всех без исключения организмов.

4*. Охарактеризуйте роль знаний о нуклеиновых кислотах для развития генетики.