- •Основы общей биологии Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений

- •Глава 1

- •§ 1 Биология — наука о живом мире

- •§2 Общие свойства живых организмов

- •§3 Многообразие форм живых организмов

- •Глава 2

- •§ 4 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток

- •§ 5 Химический состав клетки

- •§ 6 Белки и нуклеиновые кислоты

- •§ 7 Строение клетки

- •§ 8 Органоиды клетки и их функции

- •§ 9 Обмен веществ — основа существования клетки

- •§ 10 Биосинтез белков в живой клетке

- •§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

- •§ 12 Обеспечение клеток энергией

- •Глава 3

- •§ 13 Типы размножения

- •§ 14 Деление клетки. Митоз

- •§ 15 Образование половых клеток. Мейоз

- •§ 16 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

- •Глава 4

- •§ 17 Из истории развития генетики

- •§ 18 Основные понятия генетики

- •§19 Генетические опыты Менделя

- •§ 20 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя

- •§ 21 Сцепленное наследование генов и кроссинговер

- •§ 22 Взаимодействие генов и их множественное действие

- •§ 23 Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом

- •§ 24 Наследственная изменчивость

- •§ 25 Другие типы изменчивости

- •§ 26 Наследственные болезни, сцепленные с полом

- •Глава 5

- •§ 27 Генетические основы селекции организмов

- •§ 28 Особенности селекции растений

- •§ 29 Центры многообразия и происхождения культурных растений

- •§ 30 Особенности селекции животных

- •§ 31 Основные направления селекции микроорганизмов

- •Глава 6

- •§ 32 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания

- •§ 33 Современные представления о возникновении жизни на Земле

- •§ 34 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни

- •§ 35 Этапы развития жизни на Земле

- •Глава 7

- •§ 36 Идея развития органического мира в биологии

- •§ 37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции органического мира

- •§ 38 Современные представления об эволюции органического мира

- •§ 39 Вид, его критерии и структура

- •§ 40 Процессы видообразования

- •§ 41 Макроэволюция — результат микроэволюций

- •§ 42 Основные направления эволюции

- •§ 43 Основные закономерности биологической эволюции

- •Глава 8

- •§ 44 Эволюция приматов

- •§ 45 Доказательства эволюционного происхождения человека

- •§ 46 Этапы эволюции человека

- •§ 47 Первые и современные люди

- •§ 48 Человеческие расы, их родство и происхождение

- •§ 49 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

- •Глава 9

- •§ 50 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы

- •§ 51 Общие законы действия факторов среды на организмы

- •§ 52 Приспособленность организмов к действиям факторов среды

- •§ 53 Биотические связи в природе

- •§ 54 Популяции

- •§ 55 Функционирование популяции и динамика ее численности

- •§ 56 Сообщества

- •§ 57 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера

- •Как соотносятся между собой понятия «биоценоз», «экосистема» и «биогеоценоз»?

- •Что является главным условием, поддерживающим существование экосистем?

- •3*. Подумайте.

- •§ 58 Развитие и смена биогеоценозов

- •§ 59 Основные законы устойчивости живой природы

- •§ 60 Рациональное использование природы и ее охрана

- •§ 1. Биология — наука о живом мире

§ 11 Биосинтез углеводов — фотосинтез

Биосинтез белка создает полимерную молекулу из готовых мономеров — аминокислот, уже имеющихся в клетке. Этот процесс осуществляется за счет внутренней энергии клетки (АТФ).

Биосинтез углеводов идет принципиально иначе. В клетках растений мономеры — моносахариды — образуются из неорганических веществ (углекислого газа и воды). Осуществляется этот процесс с помощью энергии света, поступающей в клетку из внешней среды. Этот процесс называют фотосинтезом (от греч. photos — «свет» и synthesis — «соединение»).

Созданные в клетке моносахариды (глюкоза, фруктоза) как первичные продукты фотосинтеза используются затем для биосинтеза различных полисахаридов, сложных белковых соединений, жирных кислот, нуклеиновых кислот и многих других органических соединений.

Фотосинтез — процесс, чрезвычайно важный для всего живого населения планеты. Он происходит в клетках зеленых растений с помощью пигментов (хлорофилла и других), находящихся в пластидах.

Хлоропласты — это внутриклеточные органоиды (пластиды), которые благодаря пигменту хлорофиллу окрашены в зеленый цвет. В растительной клетке обычно содержится от 15 до 50 хлоропластов.

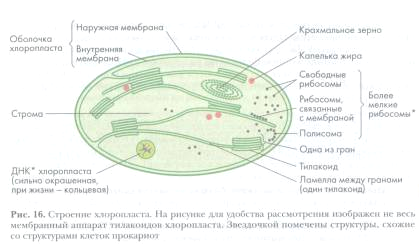

Хлоропласта имеют сложное строение. От цитоплазмы они отделены двойной мембраной, обладающей избирательной проницаемостью. Полость хлоропласта — строма (греч. stroma — «подстилка», «ковер») представляет собой белковое образование. Внутренняя мембрана хлоропласта, врастая внутрь стромы, создает мешковидные уплощенные структуры — тилакоиды (рис. 16)

Тилакоиды заполнены жидкостью. На мембранах тилакоида размещаются молекулы хлорофилла и других вспомогательных пигментов (каротиноиды). Поэтому их называют фотосинтезирующими мембранами. Местами тилакоиды, связанные между собой в цепочку плоских мешочков (дисков), располагаются друг над другом (как стопка монет). Такие стопки называют гранами. Число гран в хлоропластах у разных растений различно: от 40 до 150. Все граны хлоропласта обычно соединены между собой ламеллами — одиночными пластинчатыми тилакоидами.

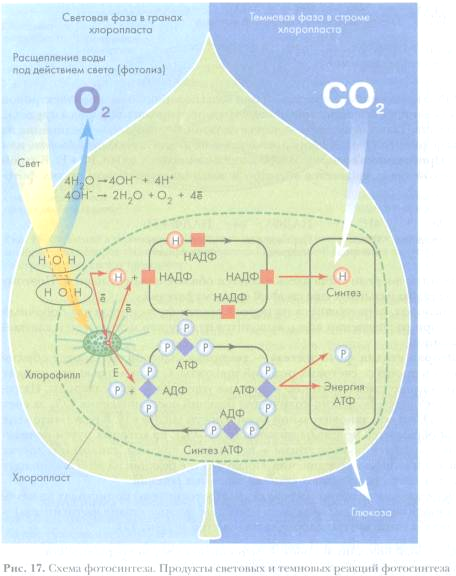

Фотосинтез — сложный многоступенчатый процесс. Начало ему задает свет. Многолетние исследования фотосинтеза показали, что он включает в себя две стадии: световую и темновую.

Первая

стадия фотосинтеза — световая.

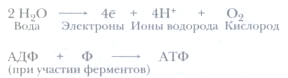

Под действием энергии света молекулы

хлорофилла (и других соединений,

называемых переносчиками) возбуждаются

и теряют электроны. Часть электронов,

захваченных ферментами, способствует

образованию АТФ путем присоединения

остатка фосфорной кислоты (Ф) к АДФ.

Другая часть электронов принимает

участие в расщеплении (разложении)

воды на молекулярный кислород, ионы

водорода и электроны. Разложение

воды происходит внутри хлоропласта.

Образовавшийся при расщеплении воды водород с помощью электронов присоединяется к веществу, способному транспортировать водород в пределах хлоропласта. Таким веществом является сложное органическое соединение из группы ферментов — окисленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат, или НАДФ. Присоединив водород, НАДФ восстанавливается до НАДФ • Н. В такой химической связи запасается энергия, и заканчивается первая стадия фотосинтеза.

У частие

энергии света здесь является обязательным

условием. Поэтому данную стадию

называют еще

стадией световых реакций.

частие

энергии света здесь является обязательным

условием. Поэтому данную стадию

называют еще

стадией световых реакций.

Кислород, образующийся на первой стадии фотосинтеза как побочный продукт при расщеплении воды, выводится наружу или используется клеткой для дыхания.

Вторая стадия фотосинтеза — темновая. Здесь используются образовавшиеся в процессе световых реакций продукты. С их помощью происходит преобразование углекислого газа в простые углеводы — моносахариды. Их создание идет путем большого количества реакций восстановления С02 за счет энергии АТФ и восстановительной возможности НАДФ • Н. В результате этих реакций образуются молекулы глюкозы (C6H12O6), из которых путем полимеризации создаются полисахариды — целлюлоза, крахмал, гликоген и другие сложные органические соединения. Поскольку все реакции на этой стадии идут без участия света, ее называют стадией темповых реакций.

Все световые реакции (первая стадия фотосинтеза) происходят на мембранах хлоропласта — в тилакоидах, а темновые (вторая стадия фотосинтеза) — между мембранами внутри хлоропласта — в строме (рис. 17).

Сложный поэтапный процесс фотосинтеза идет непрерывно, пока зеленые клетки получают световую энергию.

На скорость фотосинтеза влияют внешние условия среды: интенсивность освещения, концентрация углекислого газа и температура. Если эти параметры достигают оптимальных величин, происходит усиление фотосинтеза. Благодаря фотосинтезу примерно 1-1,5% энергии Солнца, получаемой зелеными растениями, запасается в органических молекулах. Фотосинтезирующие организмы дают пищу гетеротрофам, а также кислород, необходимый для дыхания всем живым существам на планете. Установлено, что 21% кислорода в современной атмосфере Земли создан главным образом путем фотосинтеза.

Ф отосинтез

— уникальный процесс создания зелеными

клетками органических веществ из

неорганических, притом идущий в огромных

масштабах на суше и в воде. Ежегодно

растения связывают 1,7 млрд т углерода,

образуя при этом более 150 млрд т

органического вещества и выделяя около

200 млрд т кислорода.

отосинтез

— уникальный процесс создания зелеными

клетками органических веществ из

неорганических, притом идущий в огромных

масштабах на суше и в воде. Ежегодно

растения связывают 1,7 млрд т углерода,

образуя при этом более 150 млрд т

органического вещества и выделяя около

200 млрд т кислорода.

.Фотосинтез — единственный на нашей планете процесс превращения энергии солнечного света в энергию химических связей органических веществ. Таким способом энергия Солнца, поступившая из космоса, преобразуется и запасается клетками зеленых растений в углеводах, белках и липидах, обеспечивая жизнедеятельность всего гетеротрофного населения живого мира — от бактерий до человека.

Вот почему выдающийся русский ученый-естествоиспытатель К.А. Тимирязев эту роль зеленых растений для жизни на Земле назвал космической.

-

В чем отличие биосинтеза углеводов от биосинтеза белков?

-

Откуда берется кислород, в большом количестве поставляемый в атмосферу растениями?

3*. Закончите утверждение, выбрав наиболее точную характеристику из предложенных.

• В фотосинтезе роль света заключается в том, что он... а) возбуждает хлорофилл; б) расщепляет воду;

в) соединяется с хлорофиллом; г) связывается с углекислым газом.